Skulpturen

Permanente Skulpturen

1. Atlantis

Herbert Boeckl, 1940–1944

Standort: Fasangarten

2. Figur II

Hans Aeschbacher, 1955

Standort: Fasangarten

3. Skulptur

Gerhardt Moswitzer, 1961

Standort: Berggarten

4. Figur III

Joannis Avramidis, 1963

Standort: Fasangarten

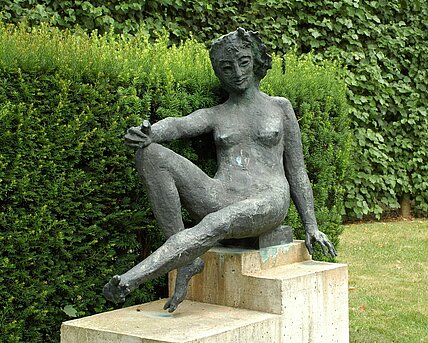

5. Die große Ruhende

Heinz Leinfellner, 1964/65

Standort: Fasangarten

6. Große Figur für Luzern

Fritz Wotruba, 1966/67

Standort: Fasangarten

7. Hammurabi

Josef Pillhofer, 1970

Standort: Berggarten

8. Charioteer

Bryan Hunt, 1982

Standort: Fasangarten

9. Senkrechter Auszug aus der Urzelle

Fritz Hartlauer, 1982/84

Standort: Berggarten

10. Zukommender

Marianne Maderna, 1984

Standort: Fasangarten

11. Jetzt

Oskar Höfinger, 1986

Standort: Berggarten

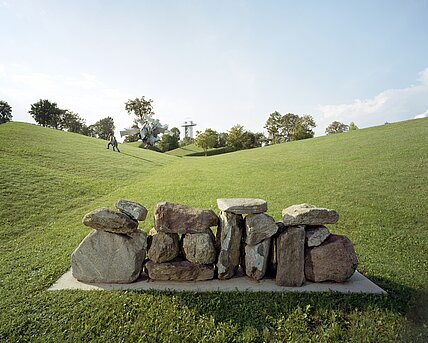

12. Natalexos

Tony Long, 1987

Standort: Berggarten

13. Bunker

Erwin Wurm, 1987

Standort: Fasangarten

14. Figur mit eingeschlossenen Steinstücken

Christoph Lissy, 1988

Standort: Berggarten

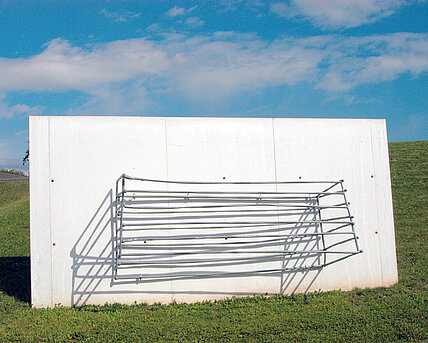

15. Korb

Oswald Oberhuber, 1989

Standort: Berggarten

16. Sole d'acciaio

Ilija Šoškić, 1989

Standort: Berggarten

17. o.T.

Ingeborg Strobl, 1989/90

Standort: Berggarten

18. o.T.

Carmen Perrin, 1990

Standort: Berggarten

19. Open

Tom Carr, 1991

Standort: Berggarten

20. Phyllologia

Christa Sommerer, 1991

Standort: Berggarten

21. o. T.

Franz Pichler, 1991/92

Standort: Berggarten

22. Mauer

Lois Weinberger, 1992

Standort: Berggarten

23. Who is Who

Franz West/Otto Zitko, 1992

Standort: Berggarten

24. Wand

Erwin Bohatsch, 1992

Standort: Fasangarten

25. The Silent Cell

Manfred Erjautz, 1992/94

Standort: Berggarten

26. o. T.

Michael Kienzer, 1992/94

Standort: Berggarten

27. Perambulator

Karin Hazelwander, 1993

Standort: Fasangarten

28. o. T.

Sabina Hörtner, 1993

Standort: Berggarten

29. Fu mit dem schönen Mandarin

Franz Xaver Ölzant, 1993

Standort: Berggarten

30. Körperteil-Hürden

Richard Fleissner, 1994

Standort: Berggarten

31. Teilummantelung

Othmar Krenn, 1995

Standort: Fasangarten

32. o.T.

Martin Schnur, 1995

Standort: Fasangarten

33. Ajuste en el Vacio

Susana Solano, 1995/1996

Standort: Berggarten

34. o. T.

Bruno Gironcoli, 1995/96

Standort: Fasangarten

35. Rose

Rudi Molacek, 1999

Standort: Fasangarten

36. Fat Car

Erwin Wurm, 2000/2001

Standort: Berggarten

37. Did I miss something, Exemplar 1/3

Jeppe Hein, 2002

Standort: Berggarten

38. Gonflable 6

Hans Kupelwieser, 2002

Standort: Fasangarten

NOCH NICHT SICHTBAR - NICHT MEHR SICHTBAR

Heinz Gappmayr, 2003

Standort: Berggarten

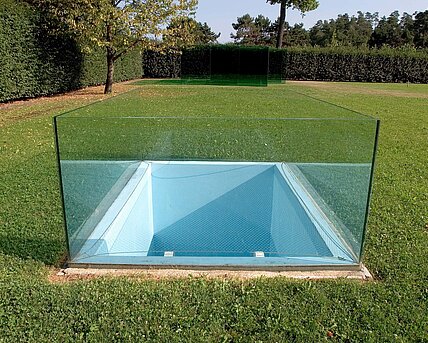

40. Badezimmer

Hans Kupelwieser, 1995/2003

Standort: Berggarten

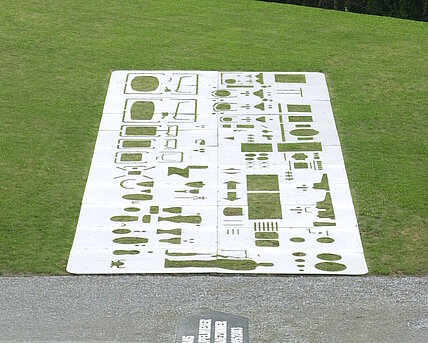

41. o. T.

Matt Mullican, 2003

Standort: Parkplatz

42. SUB/DC

Michael Pinter, 2003

Standort: Berggarten

43. Airplane Parts & Hills

Nancy Rubins, 2003

Standort: Berggarten

44. Made in Italy

Jörg Schlick, 2003

Standort: Berggarten

45. Betonboot

Michael Schuster, 2003

Standort: Berggarten

46. 3D Fraktal 03/H/dd

Hartmut Skerbisch, 2003

Standort: Berggarten

47. Terranian Platform

Thomas Stimm, 2003

Standort: Berggarten

48. o. T.

Heimo Zobernig, 2003

Standort: Berggarten

49. Zog den Helfer unterm Teppich hervor

Tobias Pils, 2004

Standort: Berggarten

50. EU & YOU, Objekt anlässlich der Erweiterung der Europäischen Union 2004

Boris Podrecca, 2004

Standort: Parkplatz

51. Asoziale Tochter

Tobias Rehberger, 2004

Standort: Berggarten

52. gesture

Werner Reiterer, 2003/04

Standort: Berggarten

53. Materialprobe: Sieg über die Sonne, Kunst sich über die Natur lustig zu machen

Gustav Troger, 2004

Standort: Berggarten

54. Die Erdkugel als Koffer

Peter Weibel, 2004

Standort: Berggarten

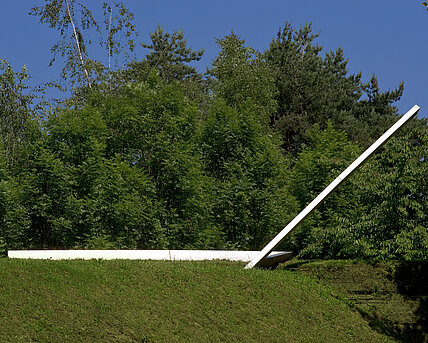

55. -3m Brett

Markus Wilfling, 2004

Standort: Fasangarten

56. watermusic

Eva & Adele, 2003/04

Standort: Berggarten

57. Painting to Hammer a Nail In / Cross Version

Yoko Ono, 2005 (1990, 1999, 2000)

Standort: Berggarten

58. Sphäre 315

Hartmut Skerbisch, 2005

Standort: Berggarten

59. Labyrinth

Matta Wagnest, 2005

Standort: Fasangarten

60. Tiger Stealth

Peter Sandbichler, (work in progress) 2009

Standort: Berggarten (aktuell abgebaut)

61. Unità Cellulare

Giuseppe Uncini, 1967/2008

Standort: Berggarten

62. Siamese Shadow

Martin Walde, 2003 (work in progress) 2008

Standort: Fasangarten (aktuell abgebaut)

63. Tanzende Bäume

Timm Ulrichs, 1997/2010

Standort: Berggarten

64. Arche aus lebenden Bäumen

Mario Terzic, 1998/2010-2011

Standort: Berggarten

65. Wertverschiebung

Wolfgang Becksteiner, 2010

Standort: Berggarten

66. Das Goldene Kalb

Hans Hollein, 2011

Standort: Zufahrt Thalerhofstraße

67. Ohne Titel

Mandla Reuter, 2013

Standort: Berggartencafé

68. Placement (Giardini)

Manfred Wakolbinger, 2012

Standort: Berggarten

69. Ohne Titel

Peter Kogler, 2014

Standort: Fasangarten

70. In Then Out

Klasse Tobias Rehberger, Städelschule Frankfurt, Artist in Residence 2014,

Standort: Berggarten

71. Espenkuppel

Bernhard Leitner, 2015

Standort: Berggarten

72. Ohne Titel (Projektraum/Plattform)

Eric Kläring/Heimo Zobernig, 2013/2016

Standort: Berggarten

73. Pour féliciter, pour féliciter, pour féliciter, plamen

Plamen Dejanoff, 2015

Standort: Berggartencafé

74. Fat House

Erwin Wurm, 2003

Standort: Berggarten

75. DichteDichter II

Gunter Damisch, 1991/2013

Standort: Fasangarten

76. Apparat für Park

Martin Gostner, 1991/2019

Standort: Berggarten

77. Unser Gartenzaun

Suchart Wannaset, 2018

Standort: Berggarten

78. Bienenstock Bunker

Chris Burden, 2003

Standort: Parkplatz

79. sunset

Judith Fegerl, 2021

Standort: Berggarten

80. sechs komma vier

Christoph Weber, 2021

Standort: Berggarten

81. FOR YOUR INFORMATION

Michael Schuster, 2008/2024

Standort: Parkplatz/Eingang

82. Zeit, Zuwendung und Raum

Christian Kosmas Mayer, 2025

Berggarten