Kulturgeschichte Online bietet einen Einblick in die Geschichte und Gesellschaft der Steiermark aus immer neuen Perspektiven und im Wandel der Zeit.

Kulturgeschichte Online

Bildinformationen

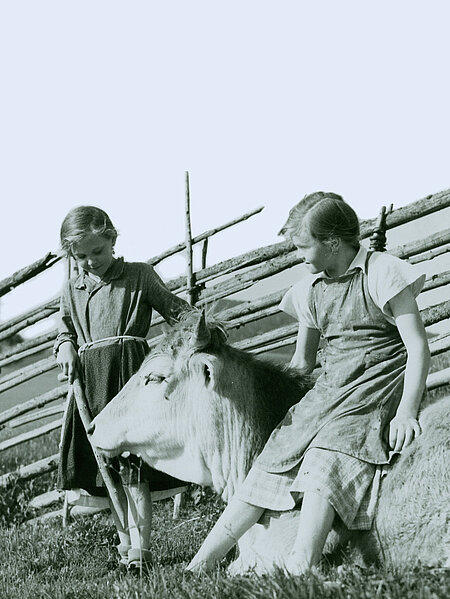

Der Nationalsozialismus in der Steiermark

Beitrag von Heribert Macher-Kroisenbrunner

Mittelalterliche Dörfer

Beitrag von Walter Feldbacher

Märkte und Städte im Mittelalter

Beitrag von Michael Leitgeb

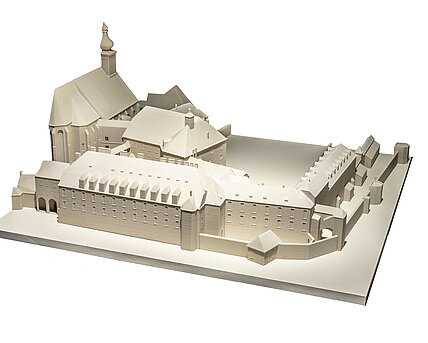

Kirchen und Klöster im Mittelalter

Beitrag von Ulrich Becker

Die Grazer Burg

Beitrag von Ulrich Becker

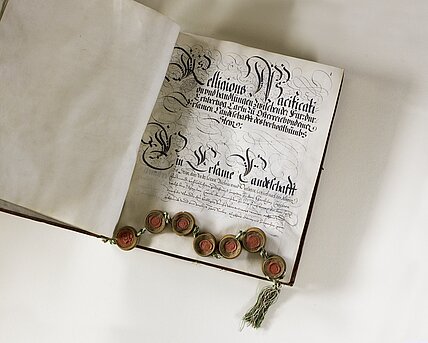

Die Reformation

Beitrag von Ulrich Becker

Krisen und Konflikte in der Neuzeit

Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen und Leopold Toifl

Der Blick in die Ferne

Beitrag von Ulrich Becker

Vorindustrielle Produktion

Beitrag von Astrid Aschacher

Peter Rosegger und seine Zeit

Beitrag von Astrid Aschacher

Das erste Warenhaus der Steiermark

Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen

Mutige Frauen. Hebammen im 19. Jahrhundert

Beitrag von Petra Greef

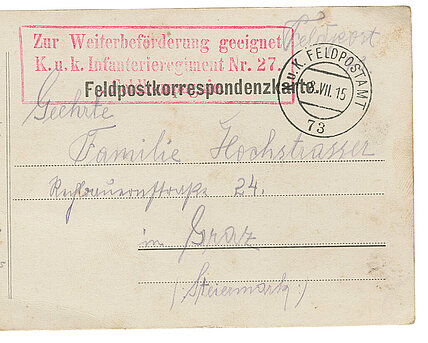

Die Steiermark und der Erste Weltkrieg

Beitrag von Helmut Konrad

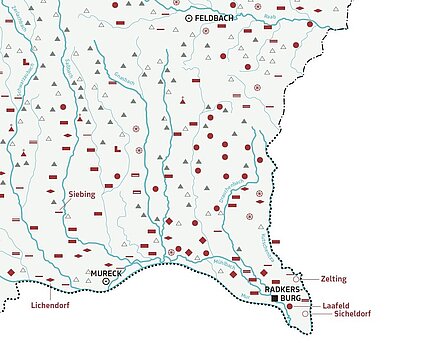

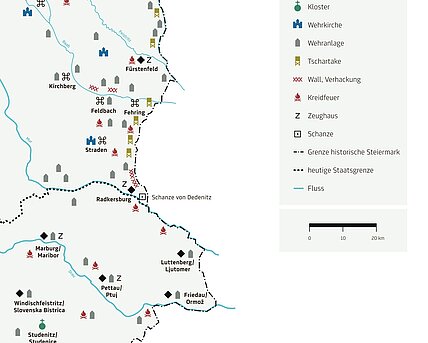

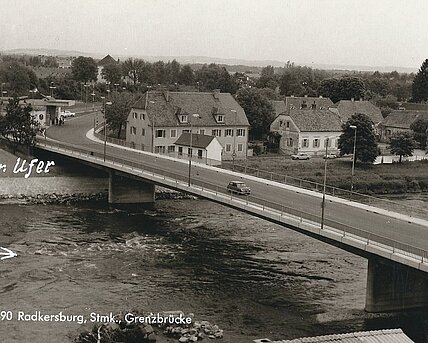

Die Grenze im Süden

Beitrag von Helmut Konrad und Petra Greeff

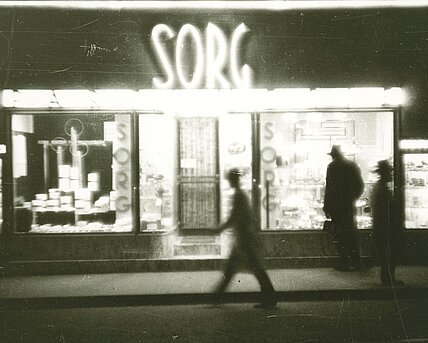

Die Steiermark bei Nacht

Beitrag von Christoph Pietrucha

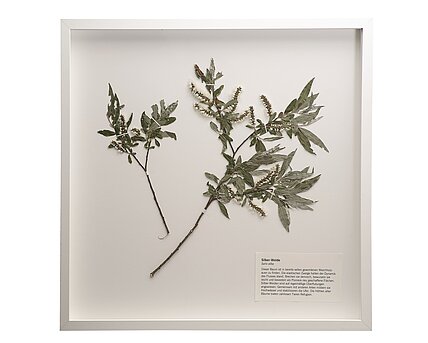

Bild von einem Land

Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen

Steirische Wirtschaftsgeschichten

Beitrag von Walter Feldbacher

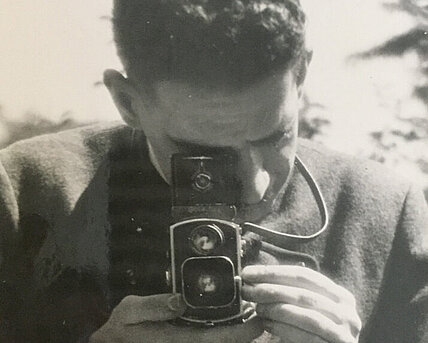

Amateurfotografien des Grazers Uto Laur

Beitrag von Heimo Hofgartner

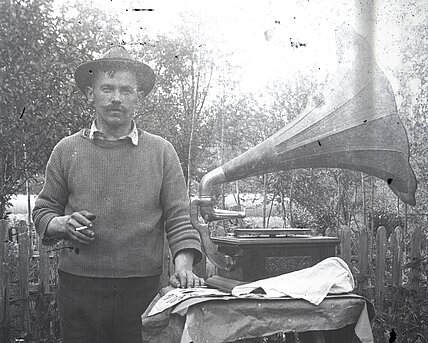

Populäre Musik in der Steiermark (1900–2000)

Beitrag von Maria Froihofer, David Reumüller, Karl Wratschko

Die Steiermark geht baden!

Beitrag von Astrid Aschacher

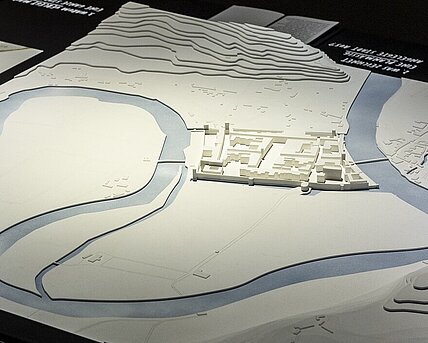

Die Mur. Eine Kulturgeschichte

Beitrag von Bettina Habsburg-Lothringen

Graz – ein Streifzug durch die Landeshauptstadt

Beitrag von Gerhard Dienes