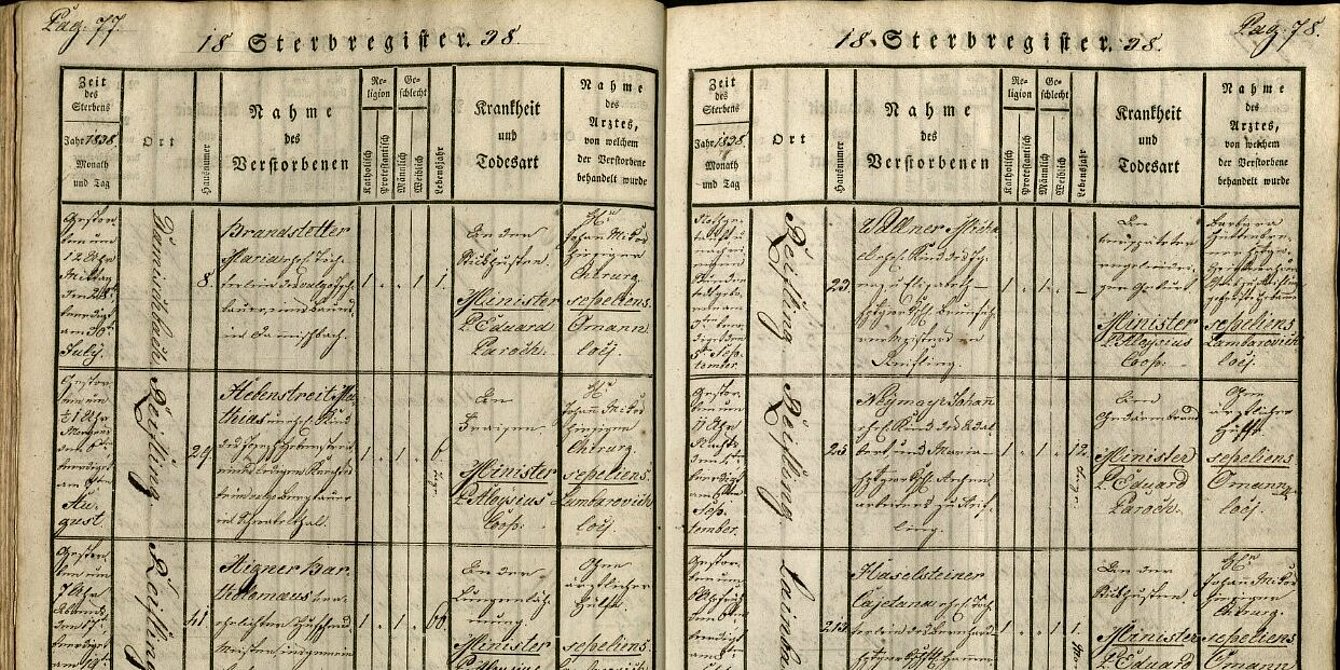

Zur Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert war es um das Kindeswohl im Kronland Steiermark schlecht bestellt: Ein fataler Mix aus mangelnder Kenntnis über den Verlauf einer Geburt, schlechten hygienischen Verhältnissen sowie einer kräftigen Portion Aberglaube, die mitunter zu fragwürdigen Ritualen veranlasste, war der Grund für eine hohe Kindersterblichkeit. Rund 10 % der Neugeborenen verstarben entweder schon kurz nach ihrer Geburt oder im ersten Lebensjahr. Dies belegen Geburts- und Totenbücher der steirischen Pfarren. Hier ein Beispiel aus der obersteirischen Pfarre Großreifling/Landl: Beschrieben wird der Tod eines neugeborenen Buben, der aufgrund einer „regelwidrigen“ Geburt verstarb. Der Terminus „regelwidrig“ verleitet zur Annahme, dass ein Abortus künstlich herbeigeführt wurde, tatsächlich beschreibt er aber, dass das Kind sich nicht in einer „natürlichen“, also einfachen Geburtslage (der vorderen Hinterhauptslage) befand und dass es bei der Geburt Komplikationen gab. Die anwesende Hebamme Barbara Hüttenbrenner hatte im Frühsommer 1838 ihre Ausbildung absolviert und war nun wieder in ihrem Heimatort tätig.

Mutige Frauen. Hebammen im 19. Jahrhundert

Petra Greeff

Bildinformationen

Die Vorgeschichte

Bildinformationen

Bildinformationen

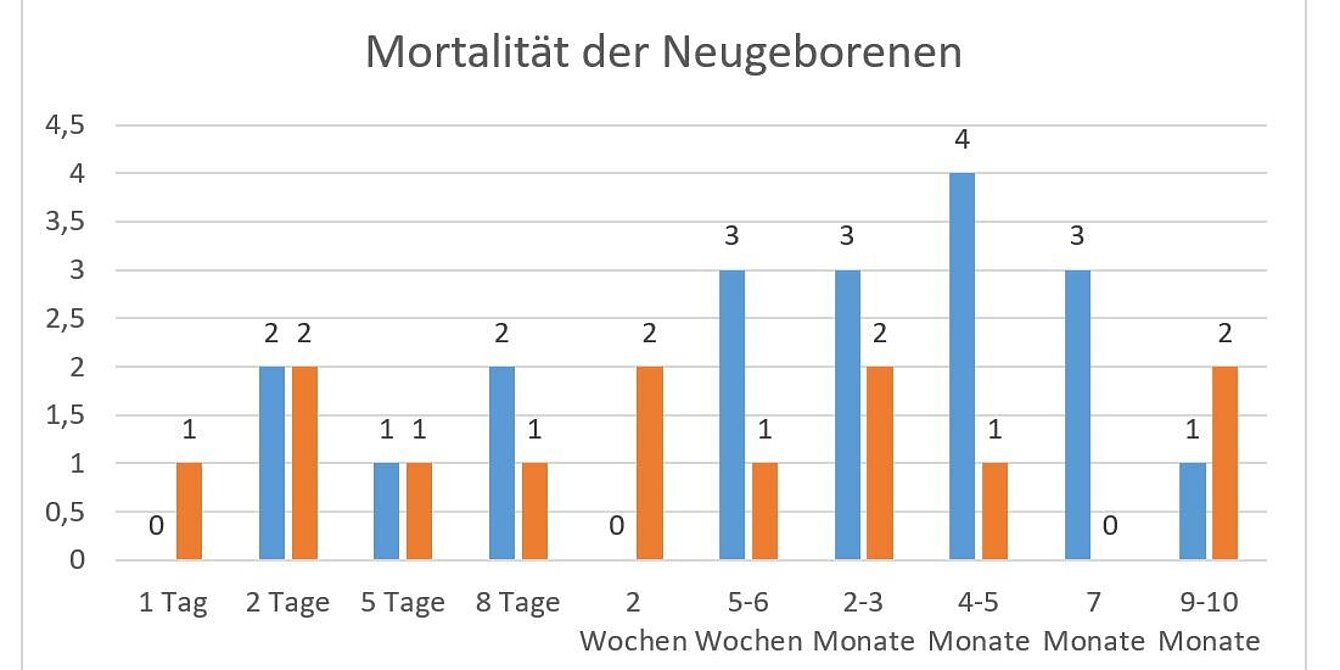

Anhand der kombinierten Daten aus den Tauf- und Sterbebüchern kann auf die Mortalität von Neugeborenen geschlossen werden. Die Frage, ob ein Kind die Geburt überlebte oder nicht, lässt sich aufgrund der Art und Weise, wie die Eintragungen vom jeweiligen Priester vorgenommen wurden, nicht einfach beantworten. Verstarb das Kind direkt nach der Geburt, wurde dieser Umstand neben dem Geburtsdatum mit dem Vermerk „notgetauftes Kind“ eingetragen. Wurde das Kind tot geboren, erhielt es die Bezeichnung „Anonymus“. Bei Kindern, die nicht völlig entwickelt waren und zu früh geboren wurden, wurde kein Name eingetragen, hier gab es den Vermerk „Totgeburt, notgetauft“.

Die Gegenmaßnahme des Staates

Die Verwaltung des Kronlandes Steiermark steuerte dem Umstand der hohen Säuglingssterblichkeit vor allem durch die Ausbildung von medizinisch geschultem Fachpersonal entgegen und wandelte die ursprünglichen Lehrberufe von Hebamme und Wundarzt in institutionalisierte Schulungen um. Rund 60 Jahre lang – vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gründung der Medizinischen Fakultät an der Karl-Franzens-Universität 1863 – war die „Medizinisch-chirurgische Lehranstalt“ in der Nähe des Paulustors in Graz (heute befindet sich auf diesem Areal unter anderem das Volkskundemuseum) eine Ausbildungsstätte für diese beiden Berufe. 1863 wurde der Universität endlich gestattet, eine eigene Medizinische Fakultät einzurichten, wodurch die Medizinisch-chirurgische Lehranstalt in der neuen Fakultät aufging. Seit 2004 gibt es eine eigenständige Medizinische Universität in Graz.

Fanden die Ausbildungskurse für die Hebammenschülerinnen ab 1863 unter der Ägide der Universität statt, gibt es heutzutage einen eigenen Studiengang für Hebammen an der FH Joanneum. Die Hebammen schließen ihr Studium jetzt mit einem Bachelor of Health Sciences (BSc) ab.

Das Studium

Sowohl an der Medizinisch-chirurgischen Lehranstalt als auch an der Medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz dauerte der Hebammenkurs rund sieben Monate, aufgeteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Erst nach Bestehen des theoretischen Teiles, in dem die Grundkenntnisse in Anatomie und Physiologie vermittelt wurden, durften die Hebammenschülerinnen am praktischen Kurs im damaligen Gebärhaus in der Paulustorgasse teilnehmen.

Die Hebammenschülerinnen erhielten gemeinsam mit den Schülern der Chirurgie Unterricht über Geburtshilfe – sehr zur Besorgnis des langjährigen Kursleiters und Ordinarius des Gebärhauses, des Professors für Geburtshilfe Franz Seraphin Götz, der die Kurse 1836 bis 1863 leitete. Ein getrennter Unterricht hätte sich jedoch nur unter hohem zeitlichen Aufwand organisieren lassen. Bis auf einen Fall, in dem ein Schüler der Chirurgie mit einer verheirateten Hebammenschülerin ein Verhältnis hatte, sind jedoch keine moralisch verwerflichen Verbindungen zwischen Schülerinnen und Schülern aktenkundig geworden.

Bereits ab 1809 gab es für Frauen mit slowenischer Muttersprache bis in die späten 1840er-Jahre Unterricht auf Slowenisch, allerdings ließ der Andrang zu diesen Kursen mehr und mehr nach, weswegen in Graz ab 1850 nur mehr auf Deutsch unterrichtet wurde. Der Ablauf dafür war folgender: Ein Vortragender hielt seine Vorlesung auf Deutsch, anschließend wurde dieselbe Vorlesung auf Slowenisch gehalten. Dies bedeutete in den engen Räumlichkeiten der Medizinisch-chirurgischen Lehranstalt einen enormen Organisationsaufwand, und als die Schülerinnen das Angebot nur mehr sporadisch wahrnahmen, war die Leitung der Lehranstalt nur allzu froh, diese aufwendige Unterrichtsform einstellen zu können. Für slowenischsprechende Kursteilnehmerinnen hatte Prof. Johann Nepomuk Kömm, der in Graz Chirurgie, Operations- und Bandagenlehre sowie Geburtshilfe lehrte, sein von ihm verfasstes Lehrbuch über Geburtshilfe ins „Windische“, also ins Slowenische übersetzt. Alle Stipendiatinnen erhielten nach erfolgreichem Abschluss des Kurses ein Lehrbuch in ihrer Muttersprache.

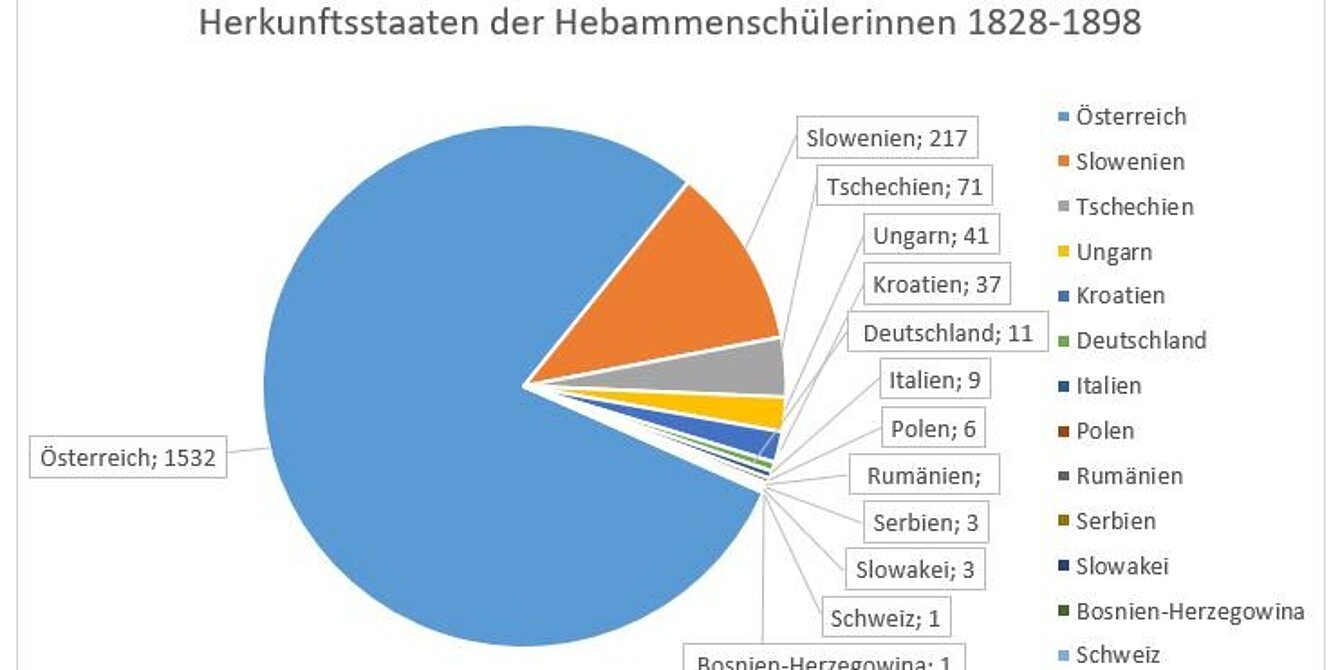

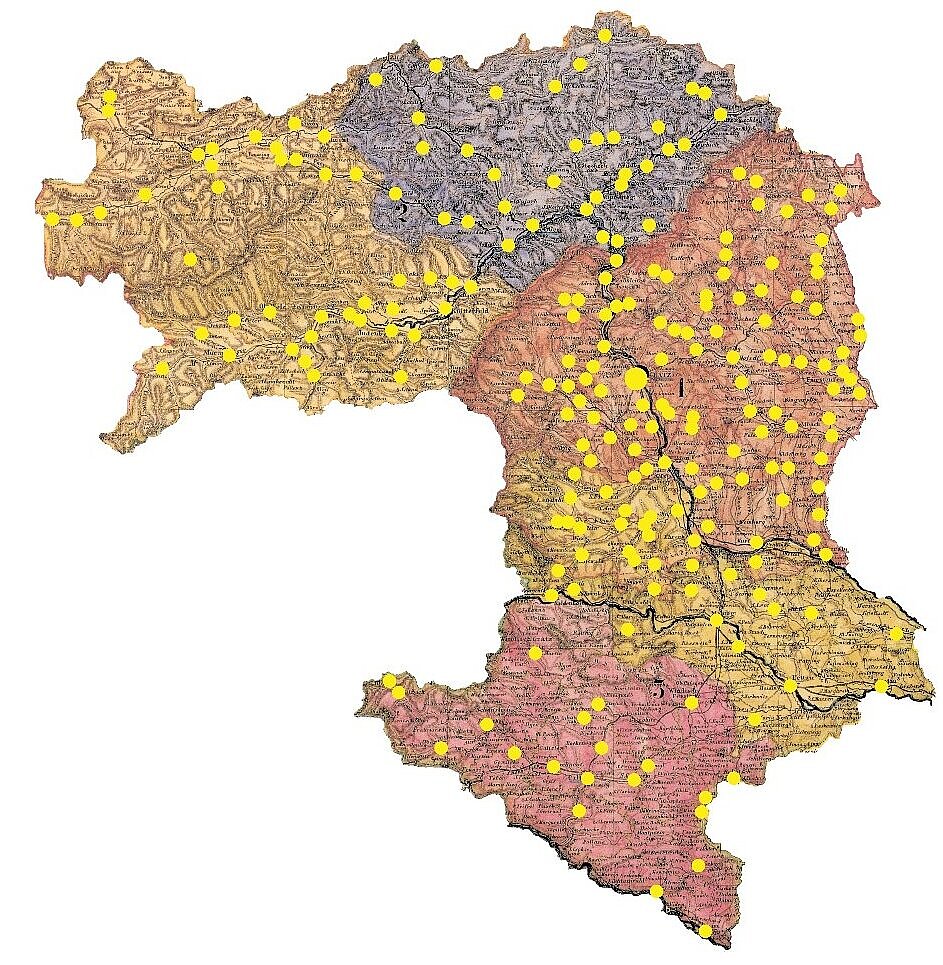

Die Hebammenschülerinnen stammten zum größten Teil aus der Steiermark, aber auch aus allen Teilen der Habsburgermonarchie:

Bildinformationen

Die steirischen Landstände – ein Vorläufer der Steiermärkischen Landesregierung – schütteten jährlich für jeweils zwölf Frauen ein eigenes „ständisch-steirisches Stipendium“ aus, das die Ausbildung von Frauen, die weiter entfernt von der Landeshauptstadt wohnten, finanzierte. In einem speziellen Auswahlverfahren wurden vor allem Bewerberinnen aus der „Untersteiermark“, besonders aus den Kreisen Cilli (heute Celje/Slowenien) und Krain (Kranj/Slowenien) sowie aus den nördlichen steirischen Bezirken begünstigt. Mehr als die Hälfte der Frauen finanzierten sich jedoch ihre Ausbildung selbst oder wurden von Familienangehörigen und Freunden dabei unterstützt. Eine Hebamme wurden für ihre Tätigkeit – je nach Region, in der sie tätig war – mehr oder minder gut bezahlt. In dicht besiedelten Gebieten, die reichlich Gelegenheit für Arbeit boten, hatten die Hebammen zumeist ein gutes Einkommen. Weniger gut war es in dünn besiedelten Regionen, in denen Hebammen im Alter oft auf die Almosen der Gemeinde angewiesen waren. Die Versuche kleiner Gemeinden, Hebammen fest anzustellen und so das Gesundheitswesen auch in den ländlichen Regionen zu fördern, trugen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem neuen Hebammengesetz Früchte.

Für die Frauen bedeutete die Berufsausbildung eine Trennung von ihrer Familie und ihrer bekannten Umgebung auf Monate – für manche war dies unerträglich und sie brachen den Kurs in Graz nach einigen Wochen wieder ab. Im Großen und Ganzen war die „Drop-out-Rate“ jedoch niedrig: Pro Jahr brachen im Durchschnitt zwei Frauen (von rund 50 Schülerinnen) den Lehrgang ab. Die Schülerinnenkataloge der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt verzeichnen nicht die Gründe für den Abgang, lediglich das Faktum, dass eine Kursteilnehmerin nach Hause gereist war, wurde festgehalten.

Die Hebammenschülerinnen wohnten zum Teil im Gebärhaus in der Paulustorgasse, größtenteils waren sie jedoch privat untergebracht. Um seinen Schülerinnen hohe Heizkosten zu ersparen, erreichte Prof. Franz Seraphin Götz Mitte des 19. Jahrhunderts, dass Schülerinnen, die den theoretischen Kurs bestanden hatten, aber auf einen Praxisplatz im Gebärhaus warten mussten, auf Abruf nach Hause gehen konnten. Sie wurden dann schriftlich vom Freiwerden eines Praxisplatzes verständigt. Erschien eine Schülerin dann nicht, wurde ihr Platz binnen einer Woche an eine andere Kandidatin vergeben.

Wie waren die Chancen für den Erhalt eines Stipendiums?

Verheiratete Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren galten als „förderungswürdig“, erst ab 1843 durften auch ledige Frauen am Kurs teilnehmen. Begründet wurde dies damit, dass eine Hebamme eine moralisch gefestigte Person sein sollte, die selbst Erfahrungen mit der Ehe hatte. Wie sollte eine junge, unverheiratete Frau über Zeugung und Geburt unterrichtet werden?

Die älteste Hebammenschülerin absolvierte den Kurs mit 59 Jahren – sie war eine sogenannte „Afterhebamme“, die den Beruf der Hebamme bisher nur illegal ausgeführt hatte. Im Regelfall sahen die Behörden über diese illegale Berufsausübung hinweg. Im Gegenteil dazu wurden die Gemeindevorsteher und Pfarrer in den Dörfern immer wieder gebeten, die Afterhebammen dazu zu motivieren, am Kurs in Graz teilzunehmen.

Neben Kriterien wie Alter und Stand musste die Kandidatin auch lesen und schreiben können: Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts lag der Alphabetisierungsgrad der Hebammenschülerinnen bei knapp 95 %. Zusätzlich mussten sie ein Armuts- und ein Moralzeugnis über einen unlauteren Lebenswandel vorweisen – dies geschah in Form einer schriftlichen Bestätigung des örtlichen Pfarrers. Zu guter Letzt mussten sie noch ein Gesundheitszeugnis vorweisen, das ihre Gesundheit bescheinigte, ausgestellt vom Bezirks- oder Distriktsarzt. All diese Vorschriften ergeben aus der Sicht der fördernden Landstände durchaus Sinn: Der Staat wollte ehrliche, gesunde, alphabetisierte Frauen, die ihren Beruf zum Wohl des Staates möglichst lange ausüben konnten. Frauen mit fragwürdigem Lebenswandel waren als Hebammen unerwünscht. Und in der Tat war die Verbrechensrate unter den in Graz ausgebildeten Frauen – zwischen 1823 und 1898 absolvierten 1.994 Frauen den Hebammenkurs – erstaunlich niedrig: Ganze zwölf Frauen wurden im Lauf ihrer Karriere polizeilich belangt und verloren ihre Konzession, eine Hebamme wurde durch tragische Umstände Mörderin ihres eigenen Kindes.

Das Modell zeigt die Stadt Leoben um 1600 in einen größeren naturräumlichen Ausschnitt gestellt, um ihre Lage und die Vorteile der Verlegung an die engste Stelle der Murschleife zu zeigen. Dadurch ergibt sich ein Maßstab, der selbst das für die Stadt Leoben Typische nur symbolhaft festhalten kann. Die Darstellung der für eine mittelalterliche Stadt essentiellen architektonischen Elemente wie Wehranlage und Sakralbauten basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Profanbauten sind als Blockbebauung mit einer Durchschnittshöhe angedeutet. Als Grundlage für das innere Gefüge und die Waasenvorstadt dienen der Franziszeische Kataster.

So ergibt sich ein geschlossenes Bild, das die Stadt als geordnetes Ganzes in die sie umgebende ungeordnete Natur stellt.

Zu guter Letzt: ein rares Porträt einer Hebamme

Dieses Foto stellt eine wahre Rarität dar. Eine Gruppe von fünf Personen steht vor einem Haus: ganz rechts der Fotograf Franz Josef Böhm mit seiner Ehefrau Leopoldine, in der Mitte eine Frau, über deren linken Arm eine weiße Decke fällt, daneben noch zwei weitere Frauen. Bei der Frau in der Mitte handelt es sich um die Hebamme Berta Pretzlik – sie unterstützte die gerade 18-jährige Leopoldine Böhm bei der Geburt ihrer gleichnamigen Tochter.

Bildinformationen

Berta Pretzlik schaut ein wenig misstrauisch in die Kamera, aber für das Foto hat sie ihren schönsten Hut aufgesetzt – der allerdings nicht mit dem Outfit der Hoteliersgattin und Taufpatin Sofie Schruf konkurrieren kann, die rechts neben ihr steht. Neben der Taufpatin durfte sich dann auch noch die Großmutter dazustellen. Leopoldine Böhm, das erste Kind von Leopoldine und Franz Josef Böhm, wurde am 7. März 1903 geboren und zwei Wochen später, am 21. März 1903, getauft. Das Kind selbst ist am Foto nicht zu sehen, fürsorglich beschützt die Hebamme es vor der grellen Märzsonne.