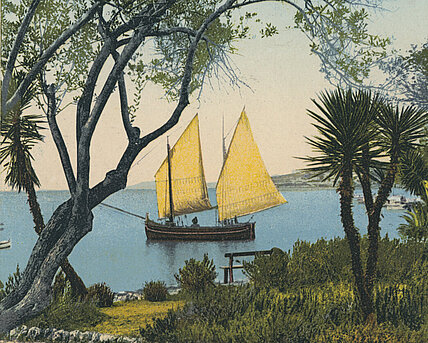

Die Multimedialen Sammlungen (vormals Bild- und Tonarchiv) zählen mit ihren über 3,3 Millionen Objekten zu den bedeutendsten audiovisuellen Sammlungen Österreichs. Ihre Foto-, Ton- und Filmdokumente sind von zeit-, kultur-, regional- und medienhistorischer Relevanz und dokumentieren die Steiermark und ihre Bewohner*innen auf ihrem Weg in das digitale Zeitalter.

Multimediale Sammlungen

Bildinformationen

Sammlungsgeschichte

Die Geschichte der Multimedialen Sammlungen beginnt im Jahr 1958, als die Steiermärkische Landesregierung den Auftrag erteilte, die Schaffung eines „Zentralarchivs für Bild- und Tonaufnahmen“ vorzubereiten. Dieses sollte „auf das Niveau des gebildeten Laien abgestimmt [sowie] allgemein zugänglich“ sein und „alle Unterlagen auf dem Gebiet der Fotografie, des Films und der Tonwiedergabe, die den Bestand des Landes Steiermark hinsichtlich der Natur, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft festhalten“, umfassen. Die von Erzherzog Johann von Österreich begründete landeskundliche Bestandsaufnahme (schriftliche und statistische Erfassung) sowie der Dokumentationsauftrag einer (bildlichen) Landesbeschreibung an seine „Kammermaler“ sollte damit in „zeitgemäßer“ Form mittels moderner Medien fortgeführt werden.

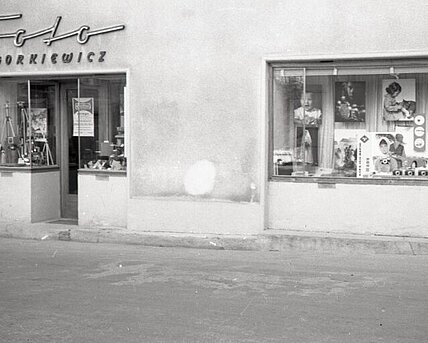

Im Jahr 1962 wurde die 1960 gegründete Steirische Landesstelle für Bild- und Tondokumentation – das erste medienübergreifend ausgerichtete Institut in Österreich, das audiovisuelles Material sowohl produzierte als auch sammelte – dem Joanneum als eigene Abteilung eingegliedert. Den Grundstock der neuen Sammlung, mit Standort Bürgergasse 2 in Graz, bildeten nicht nur die bereits bestehenden Bildarchive des Joanneums, die systematisch erfasst wurden, sondern auch audiovisuelle Bestände aus anderen Landesdienststellen. Bis 1962 war die Sammlung bereits auf mehr als 80.000 Objekte angewachsen und präsentierte im Grazer Künstlerhaus seine erste Ausstellung.

1971 erfolgte mit der Umbenennung in Bild- und Tonarchiv auch der Umzug in das Palais Attems. Mit ihrer Sammel-, Forschungs-, Vermittlungs- und Ausstellungstätigkeit ab den 1970er-Jahren leistete das Bild- und Tonarchiv fortan Pionierarbeit – vor allem zur steirischen Fotogeschichte.

Bis zum Ende der 1980er-Jahre wuchsen die Sammlungsbestände auf 250.000 Fotonegative, 30.000 Positivkopien auf Papier, 30.000 Diapositive, 1.453 Tonbänder, 460 Audiokassetten, 122 Filmkopien und 576 Videokassetten an – diese Objektvielfalt konservatorisch adäquat unterzubringen, wurde zu einem schier unlösbaren Problem, und auch der Weg von einem Archiv zu einer musealen Sammlung verlief schleppend und keinesfalls konfliktfrei.

2004 wurde am Bild- und Tonarchiv das Büro der Erinnerungen angesiedelt, das 2003 – als Graz Kulturhauptstadt Europas war – im Zuge der Vorbereitungen für die Ausstellung Berg der Erinnerungen entstand. Mit diesem digitalen Archiv, bestehend aus Objektfotografien, Scans und Interviewaufnahmen, erhielt das Bild- und Tonarchiv eine sinnvolle Ergänzung seiner Sammlungen.

Die Umbenennung in Multimediale Sammlungen erfolgte im Herbst 2009 und soll die Vielfalt und Heterogenität der Sammlungsbereiche besser abbilden und formal sichtbar machen, was bereits über Jahrzehnte vor Ort als moderne Museumsarbeit praktiziert wurde: das Verständnis von historischen Fotografien, Filmen, Video- und Audioaufzeichnungen als wichtige museale Objekte und als wertvolle historische Zeugnisse.

Nach 40 Jahren Unterbringung im Palais Attems übersiedelten die Multimedialen Sammlungen ab 2011 schrittweise ins Joanneumsviertel, wo sie heute mit ihren über 3,3 Millionen Objekten den quantitativ umfassendsten audiovisuellen Bestand regionaler Provenienz Österreichs betreuen und mit Klimaräumlichkeiten, einer Medienrestaurierungswerkstätte und einer Fotodigitalisierungsstelle ausgestattet sind.

Seit April 2016 zeigen sich die Multimedialen Sammlungen und die Kulturhistorische Sammlung zudem gemeinsam unter einem Dach: Im Museum für Geschichte wird das Werden und der Wandel der Steiermark über die letzten 900 Jahre sichtbar gemacht – Fotografien, Film-, Video- und Tonaufnahmen werden dabei sowohl im Schaudepot, als auch im Rahmen von wechselnden Sonderausstellungen präsentiert.

Neuzugänge

Die Multimedialen Sammlungen haben weiterhin die Aufgabe ihre Bestände sinnvoll zu erweitern. Mal ist es ein einzelnes Röhrenradio, eine Schellackplatte oder ein Fotoalbum, mal sind es die Amateurfilme aus dem eigenen Familienarchiv, eine Schachtel mit Glasplattennegativen oder ein ganzer Fotograf*innen-Nachlass. All diese Objekte gelangen auf unterschiedlichen Wegen ins Museum. Sie stehen in Verbindung mit (Ausstellungs-)Projekten oder Sammelaufrufen, mit aktuellen Sammlungsschwerpunkten oder -strategien und ergänzen bereits Vorhandenes, schließen Lücken oder setzen neue Akzente. Wahllos gesammelt wird dabei nie.

Hier zeigen wir exemplarisch einige unserer jüngsten Neuzugänge und bedanken uns herzlich bei allen Unterstützer*innen.