Die an der Südbahn zwischen Ehrenhausen und Spielfeld gelegene „Traussner Mühle“ wurde als Herrschaftsmühle („Hofmühle“) des Freiherrn Ruprecht von Eggenberg erstmals im Jahre 1600 erwähnt. Die Mühlenbesitzer des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts titulierten die Mühle als Kunstmühle, um den für die damalige Zeit besonders hohen technischen Standard hervorzuheben.

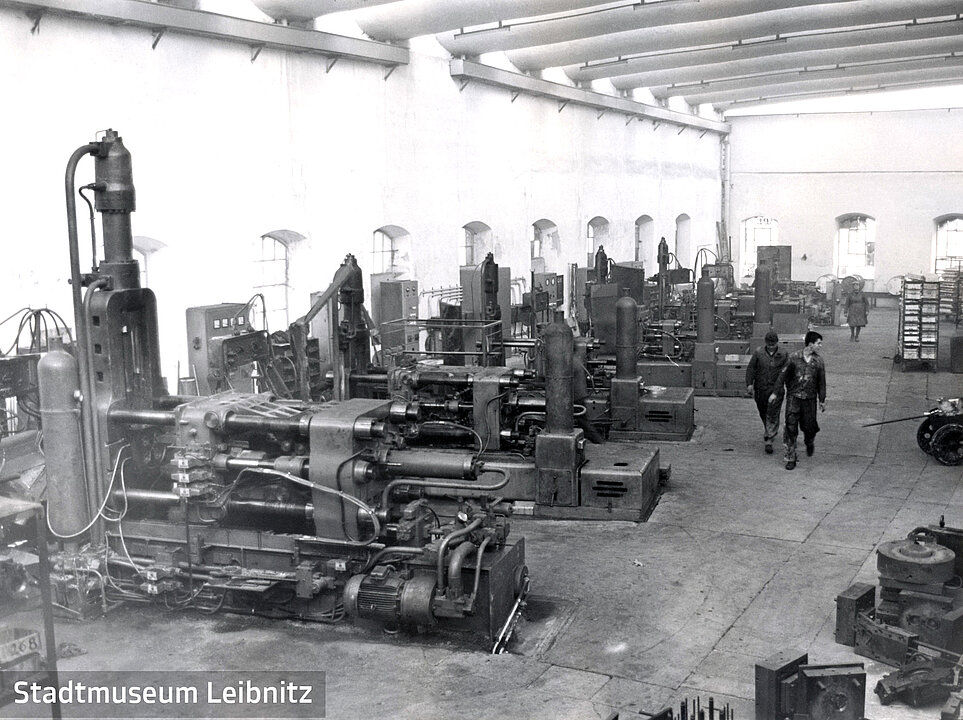

Der Bezeichnung „Kunst“ bezieht sich dabei also nicht auf Kunst im Sinne des Schaffens eines Kunstwerks, sondern auf die Ingenieurskunst. Maßgeblich für die Auszeichnung als Kunstmühle war oft, dass die alten Mahlgänge mit Mühlsteinen durch moderne Walzenstühle ersetzt wurden. Damit einher ging oft das Ersetzen der alten Wasserräder durch moderne Turbinen oder die Verwendung von Dampfmaschinen und Elektromotoren zum Antrieb. Aus den teilweise bis auf das Mittelalter zurückgehenden Handwerksbetrieben wurden so industrielle Kleinunternehmen.

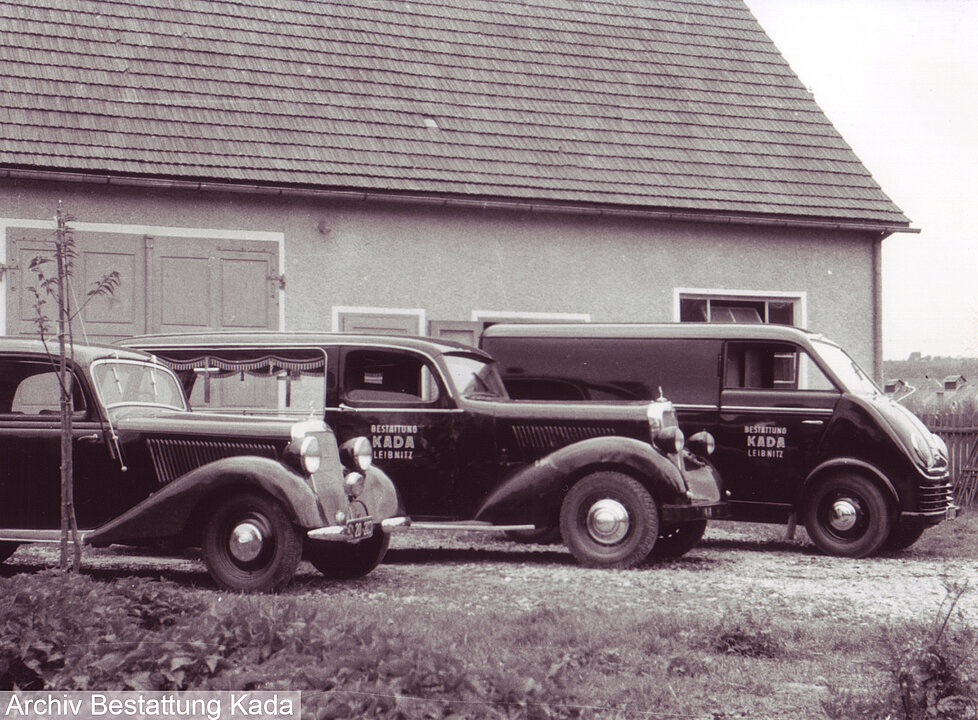

Im Jahre 1838 erwarben Alois und Agnes Schallhammer das Mühlenanwesen laut Kaufvertrag um 10.000 fl. Im Wege einer Versteigerung gelangte die Mühle 1882 in das Eigentum von Ing. Carl Hermann. Sein Schwiegersohn Franz Rieckh und seine Tochter Paula übernahmen die Mühle um 1907, im Jahre 1910 suchte Franz Rieckh jedenfalls um die Konzession zum Betrieb einer Kantine in Ehrenhausen Nr. 57 (Mühlengrund in der heutigen Spielfelderstraße) für die eigenen Arbeiter an.

Zu jener Zeit erfolgte auch der Ausbau der Wasserkraft zur Elektrifizierung, indem die beiden unterschächtigen Wasserräder durch eine Turbine ersetzt und die Wasserzufuhr aus der Mur verbessert wurden. Mit dieser Anlage konnten damals auch die Märkte Ehrenhausen und Straß mit Strom versorgt werden.

1926 suchte auch der neue Mühlenbesitzer Ludwig Appl um eine Konzession für die gewerbsmäßige Betreibung der bestehenden elektrischen Anlage an. Die Stromversorgung in Ehrenhausen wurde von Gleich- auf Wechselstrom umgestellt.

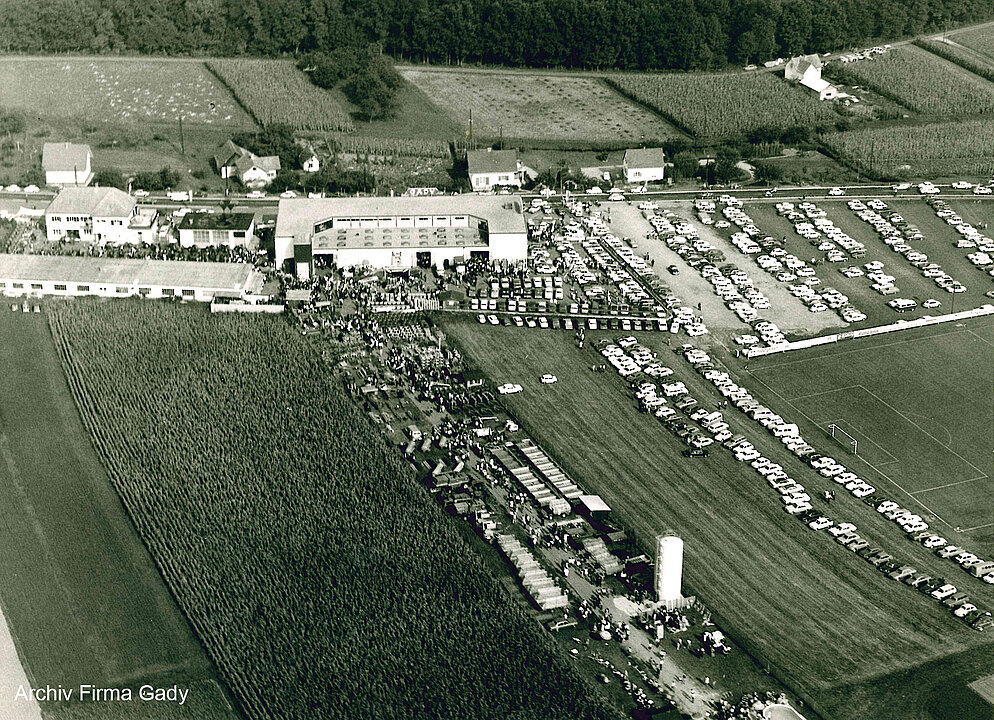

Im Jahre 1968 kaufte der aus einer Müllerdynastie in St. Florian in Oberösterreich stammende Johann Traussner den mittlerweile als „Appl-Mühle“ bekannten Betrieb. Er modernisierte die Mühle, die theoretisch eine Mahlleistung von ca. 20 Tonnen bestes Mehl pro Tag zu bringen vermochte. In der „Traussner Mühle“ wurden jährlich Roggen und Weizen zu ca. 1.800 Tonnen Mahlprodukte vermahlen und in gesackter, kleinpaketierter Form an verschiedene Kunden ausgeliefert.

Die Stromversorgung von Ehrenhausen wurde Anfang der 1980er-Jahre an die STEG abgegeben. Durch den Kraftwerksbau wurde 1982 in Spielfeld der rechtsseitige Ehrenhausener Mühlenkanal aufgelassen und die „Traussner-Mühle“ voll auf elektrischen Antrieb (STEWEAG liefert seither den Strom) umgestellt.

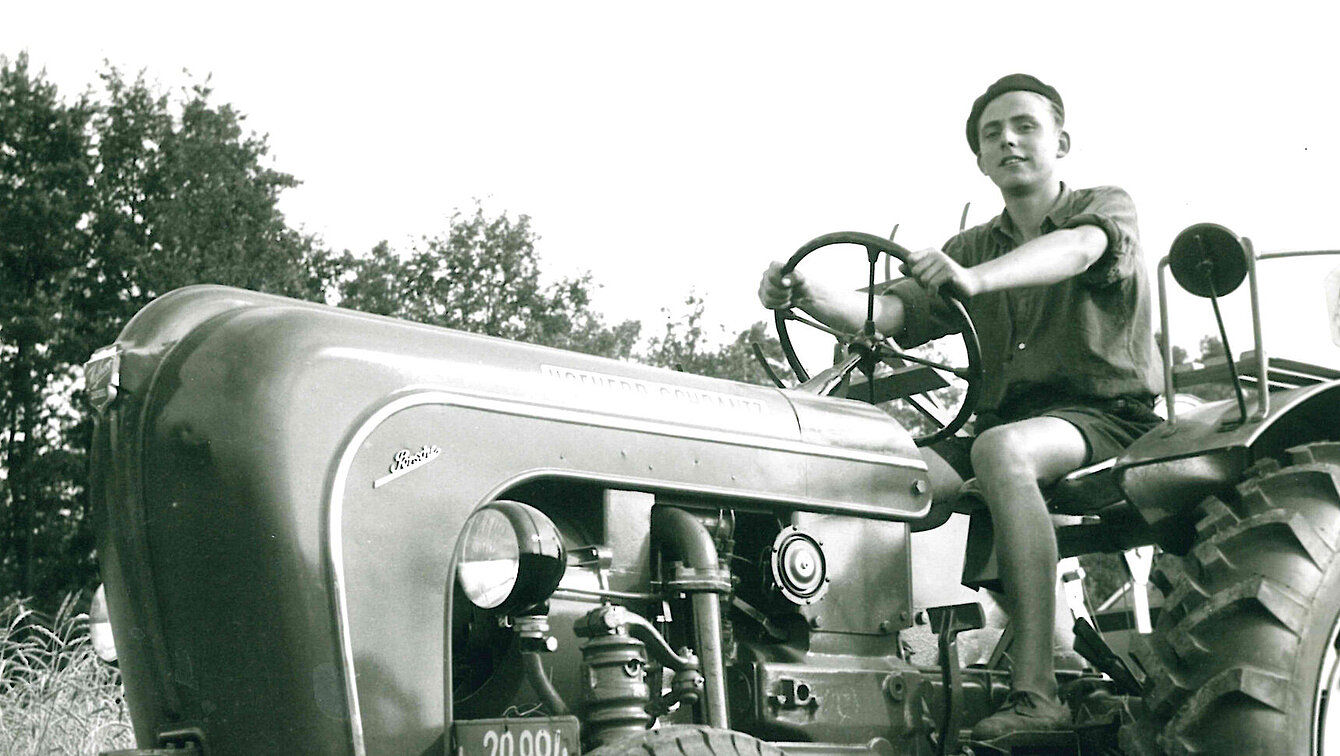

Johann Traussner hat die Mühle bis 2016 geführt, ehe er sich entschloss, im Alter von 81 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand zu treten und nach Oberösterreich zurückzukehren. Der junge südsteirische Landwirt Dieter Tatzl hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die über 400 Jahre alte Mühle weiterzuführen. Das Sortiment reicht von naturbelassenem Weizenmehl über wertvolles Dinkel- und Roggenmehl bis hin zu Spezialprodukten wie Weizen- und Maisgrieß, Dinkel-Vollkorn-Mehl oder das für sämtliche Germteigmehlspeisen bestens geeignete „Krapfenmehl“.

In dem 1816 vom damaligen Mühlenbesitzer Michael Klug erbauten Herrenhaus wurde zudem die Idee einer „Erlebnis-Mühlerei“ verwirklicht. Eine mehrdimensionale Rundreise erzählt die Geschichte der Mühlen ebenso wie Wissenswertes zu Anbau, Sorten und Ernte des Getreides sowie zu dessen Verarbeitung. Auch ein „Mühlen-Landschaftstisch“, ein „Kornraum“ sowie ein „Schau-Silo“ sind Teil des lebendigen Vermittlungsprogramms. In einem 3D-Kinosaal können die Besucherinnen und Besucher auf einer Breitbandleinwand den Weg vom Korn zum Brot verfolgen.