Die Kulturhistorische Sammlung am Universalmuseum Joanneum ist im Wesentlichen das Werk von Karl Lacher (1850–1908). Der aus Süddeutschland zugewanderte Bildhauer und Kunstgewerbelehrer macht in Nürnberg gesammelte Erfahrungen für die Steiermark nutzbar und entfaltet eine überaus rege Sammeltätigkeit. Resultat ist das „Culturhistorische und Kunstgewerbemuseum“, das 1895 von Kaiser Franz Joseph persönlich eingeweiht wird. Zu diesem Zeitpunkt weist sie bereits 5.394 Objekte auf; bis heute ist der Bestand auf rund 40.000 Objekte angewachsen.

Entdecke das

Universalmuseum Joanneum

Graz

Steiermark

Universalmuseum

Joanneum

Zurück zum Universalmuseum Joanneum

Museum für Geschichte > Entdecken > Kulturhistorische Sammlung

Kulturhistorische Sammlung

Bildinformationen

Geschichte

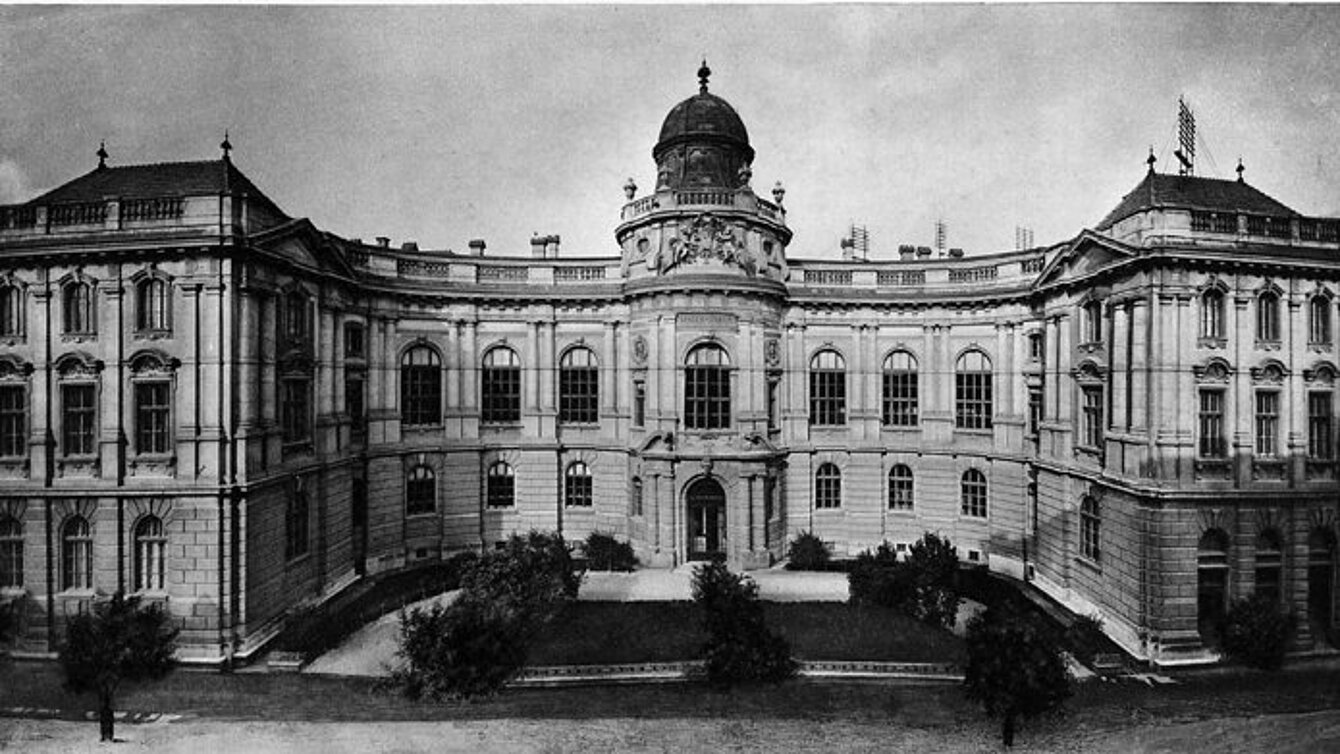

Das von dem Wiener Architekten August Gunolt entworfene, im neobarocken Stil der Zeit errichtete Museum ist das erste zu diesem Zweck errichtete Gebäude in Graz. Die formale Anlehnung an die Metropole Wien, wo zu dieser Zeit der Ausbau der monumentalen Hofmuseen vorangetrieben wird, ist kennzeichnend für den Repräsentationswillen in der späten Donaumonarchie.

Handarbeit und angewandte Kunst geraten in der Gründerzeit in den Sog verstärkter Industrialisierung. Zahlreiche internationale Präsentationen und nicht zuletzt die großen Weltausstellungen ab 1851 lösen eine Gegenbewegung aus, die dem Kunsthandwerk zu neuer Wertschätzung verhelfen. Aus der Furcht vor endgültigem Verlust durch Zerstörung und Verschleuderung erwächst das Bedürfnis nach gewachsener Identität im Spiegel regionaler wie nationaler Vergangenheit jenseits der großen Kunstgalerien. In den Metropolen vieler europäischer Groß- und Mittelstaaten entstehen Kunstgewerbemuseen, deren Bestände kontinuierlich wachsen: das Victoria & Albert Museum in London, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg oder das „k. k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie“ in Wien, heute Museum für angewandte Kunst (MAK).

Diese Bewegung erreicht auch die Kronländer des Habsburgerreiches. Wie in den Statuten von 1887 beschlossen, sollte das neue Grazer Museum die „Kulturepochen des Landes ... von der früheren Zeit des Mittelalters ... bis zur Gegenwart zur Anschauung bringen“. Der repräsentative Neubau dieses Museumsgebäudes wurde wegen seiner „volkswirtschaftlichen Bedeutung“ als „eine mächtige Waffe [im] schweren Kampf, den das Gewerbe zu führen hat“ bewilligt.

Lachers pädagogische Absicht ist es, das heimische Handwerk mithilfe einer ausgedehnten Mustersammlung im Geist des Historismus systematisch zu schulen. Das Publikum soll durch Anschauung zu einem regionalen Kulturbewusstsein erzogen werden. Dem neuen Museum kommt die Aufgabe zu, ein „übersichtliches ethnografisches Bild von dem Wohnen, dem häuslichen Leben und Schaffen der Bewohner der Steiermark“ zu bieten.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Sammlungskonzept der Kulturhistorischen Sammlung

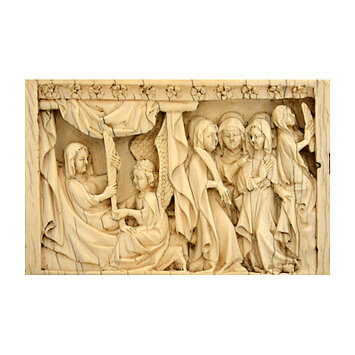

Die Kulturhistorische Sammlung wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert mit dem Ziel begründet, 1) die Kulturepochen des Landes Steiermark vom Mittelalters bis zur Gegenwart zu dokumentieren sowie 2) eine Musterkollektion für das heimische Kunsthandwerk zu erhalten. Insgesamt umfasst die Sammlung heute gut 35.000 Objekte, darunter Andachtsbilder, Bücher und Grafiken, Orden und Medaillen, Eisenobjekte und Möbel, liturgische Geräte und Musikinstrumente, Kacheln, Geschirr und Vasen, wissenschaftliche und technische Geräte, Uhren und Teppiche, Kleidungsstücke und Schmuck. Einen besonderen Sammlungsbestand stellt eine Reihe historischer, im Land zusammengetragener Raumensembles dar.

Restaurierung von Sammlungsobjekten

Objekte aus den Sammlungen des Museums für Geschichte werden auch für Ausstellungen in anderen Häusern des Universalmuseums Joanneum verliehen. Im Vorfeld müssen diese vom Team der Restaurierung untersucht und vorbereitet werden.