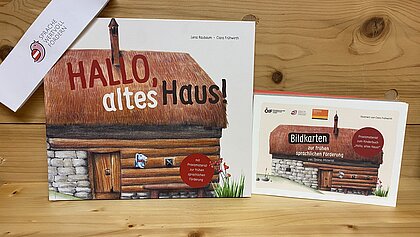

Durch Projektarbeit wird es uns ermöglicht, sowohl Wissen über das Leben, Wohnen und Arbeiten unserer Vorfahren zu bewahren und weiterzugeben, als auch beispielsweise in Bezug auf Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen einen Schritt in die Zukunft zu machen.