Museumsakademie Joanneum

Sackstraße 16, 8010 Graz (AT)

2023

16.03. - 17.03.

Prozesse der Öffnung bilden aktuell auf allen Ebenen – Personal, Programm und Publikum – die zentrale Agenda all jener Museen, die ihre Aufgabe und Relevanz im Kontext heterogener Gesellschaften neu entfalten möchten. Angesichts der demografischen Realitäten werden im Workshop neue strukturelle Ansätze und Strategien kuratorischer Arbeit sowie vermittlerischer Praxis diskutiert.

2023

27.02. - 28.02.

Der ländliche Raum war und ist geprägt von unterschiedlichen Zuschreibungen. Gerade aus einer städtischen Perspektive ist ‚das Land‘ Gegenstand von Projektionen: vom idyllischen Sehnsuchtsort auf der einen Seite bis hin zu Vorstellungen von Rückständigkeit oder Strukturschwäche auf der anderen. Doch die einst scharf empfundene Trennlinie zwischen ‚städtischen‘ und ‚ländlichen‘ Lebensstilen scheint sich angesichts einer immer mobileren, medial vernetzten Welt zusehends aufzulösen. Überkommene Zuschreibungen – aber auch traditionalisierende Selbstbilder im Sinn kulturell homogener Gemeinschaften – bilden Lebenswirklichkeiten auf dem Land keineswegs ab.

2022

20.10. - 21.10.

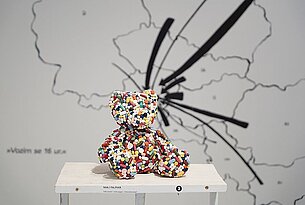

Die Frage nach dem Sammeln rückt zusehends neu in den Fokus – auch in Museen zeitgenössischer Kunst. Deren Neuausrichtung im Sinn von Orten, an denen eine Reflexion gegenwärtiger und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen möglich ist, öffnet auch alternative Potenziale für die Praxis des Sammelns als zentralen Aspekt musealen Tuns. Dabei scheint das ‚Vernetzen‘ als Paradigma von Sammlungsstrukturen verstärkt an die Stelle des Ordnens zu treten. Statt des lange etablierten Fokus auf Einzelobjekte geht es heute immer mehr darum, Sammlungen in Bezügen und Beziehungen zu denken.

2022

19.09. - 20.09.

Grafische Erzählungen in Form von Comics, Cartoons und Graphic Novels sind längst als Objekte im Museum angekommen – als Kunstformen und Bestandteile der Populärkultur. Relativ neu hingegen ist, dass das Zeichnen selbst als Verfahren entdeckt wird, um Ausstellungsinhalte auf eine alternative Weise zu strukturieren und zu vermitteln. Mit Text-Bild-Kombinationen kann es gelingen, Komplexität zu reduzieren und zugleich zu erhalten.

2022

24.08. - 26.08.

Ob das schrittweise eröffnete „Humboldt Forum“, das didaktisch bemerkenswerte „Anne Frank Zentrum“, die neue Dauerausstellung des „Jüdischen Museums Berlin“ oder das in seiner Entstehungsgeschichte kontrovers diskutierte „Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ – es gab in der jüngeren Berliner Vergangenheit einige (Neu-)Eröffnungen schon etablierter und neuer Institutionen, die einen Besuch lohnen!

2022

23.06. - 24.06.

Mit dem Anspruch vieler Museen, sowohl ein Diskursort der Gegenwart zu sein als auch neue Akteur*innengruppen zu involvieren, gehen zusehends neue Kooperationen einher. Immer häufiger wagen sich auch große Häuser mit hegemonialer Gründungs- und Bestehens-Geschichte an Themen mit aktueller politischer Brisanz heran und treten in Austausch mit Aktivist*innen. Und auch diese scheinen in Museen sinnvolle Plattformen für ihre Anliegen zu finden. Selten jedoch geschieht dies gänzlich ohne Reibung, treffen doch oftmals sehr konträre Organisationsstrukturen, Handlungsmuster und Wissensformen aufeinander.

2022

23.05. - 24.05.

Das Verständnis von Arbeit ist im Wandel: Nicht nur verändert sich unsere Arbeitswelt drastisch, sondern ebenso unser Blick auf sie. Auch Museen sind daran beteiligt, Vorstellungen von Arbeit mitzuprägen: Was in musealen Repräsentationen als ‚Arbeit‘ deklariert wird und welche Tätigkeiten davon ausgeschlossen bleiben, ist Teil dieses Aushandlungsprozesses. Die lange verbindliche Orientierung von Museen an bäuerlicher, handwerklicher und industrieller Arbeit wird von aktuellen Entwicklungen jedenfalls verstärkt herausgefordert.

2022

25.04. - 26.04.

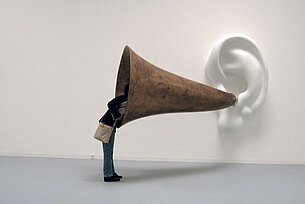

Das Museum pflegt zu Ton- und Geräuschquellen ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits legen die klassischen Konventionen eines Museumsbesuchs leises Verhalten und ein Wahren der Stille nahe, andererseits werden gestaltete Hörerfahrungen zu einem immer wichtigeren Bestandteil von Ausstellungen. Der Einsatz von Sound im Museum reicht von durchkomponierten Klangerlebnissen, die Atmosphäre schaffen oder Orientierung geben, über das verstärkte Hörbarmachen der menschlichen Stimme bis hin zu Konzepten, die etwa den spezifischen Klang einer Stadt oder Region wahrnehmbar werden lassen. Klang, Geräusch oder Stille können dabei ebenso Thema wie auch ‚Tool‘ von Ausstellungen sein.

2022

23.03. - 25.03.

Das Erbe des Nationalsozialismus in Museumssammlungen ist häufig unsichtbar und geht weit über das hinaus, was gemeinhin als ‚Raubkunst‘ bekannt ist. Durch Ankaufspolitik und Kunsthandel kam es während der Zeit des Nationalsozialismus in vielen Häusern zu Erweiterungen in den Sammlungsbeständen, die sich an der NS-Ideologie orientierten – darunter explizit systemkonforme Kunst, die nach 1945 oftmals in den Depots verblieb. Auch in den folgenden Jahrzehnten, und bis heute, gelangten Objekte mit NS-Bezug auf unterschiedlichen Wegen in Museumssammlungen. Dort lagern sie, oft weitgehend unbemerkt und mehr oder weniger unter Verschluss. Gut so?

2022

11.03.

Mit der Pandemie wurde die Beziehung zwischen Museum und Publikum grundlegend auf die Probe gestellt. So auch die an sich bewährte Verbindung zu Schulen: Bildeten Museen bis dahin einen etablierten außerschulischen Lernort, waren diese plötzlich nicht mehr zugänglich. Auch andersherum entstand ein Vakuum – die sonst vergleichsweise gut erreichbare Besucher*innengruppe der Schüler*innen im Klassenverband blieb zu Hause. Hervorgegangen ist aus dieser Ausnahmesituation eine Fülle neuer digitaler Angebote, speziell auch für Schulen.

2021

04.11. - 05.11.

Ansichten von städtischen Boulevards oder Landschaftsidyllen, von Industrieanlagen oder Feriensiedlungen, von alpinen Gipfeln oder Personen in ‚ortstypischer‘ Tracht: Postkarten haben seit der Wende zum 20. Jahrhundert den Blick der Menschen auf ihre Umgebung geformt, aber auch den stereotypisierenden Blick auf das ‚Andere‘ geprägt. Zugleich haben Postkarten die Menschen in einer breitenwirksamen Weise dazu angeleitet, mittels Bildern zu kommunizieren und neue Formen der gesellschaftlichen Interaktion und Verständigung angestoßen.

2021

14.10. - 15.10.

Aktuell befindet sich die Holocaust Education in Museen in einem Transformationsprozess. Sowohl der Hintergrund der Globalisierung und Digitalisierung als auch der Verlust von Zeitzeug*innen stellen dabei zentrale Wendepunkte dar. Aber auch eine zunehmend (selbst)kritische Haltung von Institutionen, Ausstellungsmacher*innen und Vermittler*innen verändert museale Präsentationen und Vermittlungsprogramme.

2021

22.09. - 24.09.

Geschichte prägt den Raum. Sie manifestiert sich in der Anlage neuer Viertel und Straßen, in repräsentativen Gebäuden und großzügig angelegten Plätzen. Nachfolgende Entwicklungen und Ereignisse überlagern und überschreiben diese Spuren. In manchen Fällen werden sie zu einem späteren Zeitpunkt gezielt wieder sichtbar und zurück ins öffentliche Bewusstsein gebracht. So ist es auch in München: Als ehemalige „Hauptstadt der Bewegung“ gibt es in München eine Vielzahl von Plätzen und Orten mit Bezug zur Geschichte des Nationalsozialismus, die heute zu Lern- und Erinnerungsorten geworden sind. Andere Geschichten – etwa von Migration und Kolonialismus – sind währenddessen noch immer marginalisiert und kaum sichtbar, Erinnerungen an jüngere Ereignisse – wie etwa das Olympia-Attentat von 1972 – manifestieren sich erst langsam in der Stadt.

2021

17.06. - 18.06.

Extreme Auswirkungen der Klimakrise und der anhaltende Protest von jungen Aktivist*innen wie Fridays for Future haben die breite Öffentlichkeit in den vergangenen beiden Jahren alarmiert wie wohl nie zuvor. Es wird immer deutlicher, dass die Klimakrise nicht nur eine Naturkatastrophe ist, sondern von unserem Handeln abhängt – noch. Unser Handeln ist aber bekanntlich nicht nur rational, sondern kulturell geprägt und von Emotionen und Wertvorstellungen getragen. Immer mehr Museen greifen diesen Punkt auf, um die Klimakrise nicht nur aus naturwissenschaftlicher Sicht, sondern in ihren kulturellen und soziopolitischen Dimensionen zu erkunden.

2021

31.05. - 01.06.

In mehr und mehr Ausstellungen kommen Menschen zu Wort. Als Zeitzeug*innen machen sie individuelle historische Erfahrungen sichtbar, schaffen übergreifende historische Zusammenhänge und sind oft zentrale Träger*innen des Ausstellungsnarrativs. Vielfach handelt es sich dabei um Stimmen, die sonst eher ungehört bleiben: Menschen mit Fluchterfahrung, Angehörige von Minderheiten, Aktivist*innen sowie direkte Zeug*innen vielfach marginalisierter Geschichten. Die direkte Integration ihrer Perspektiven hat das Potenzial, Definitionsmacht zu teilen und historische Vielstimmigkeit in den Ausstellungsraum zu bringen.

2021

23.04.

Auf dem Weg der digitalen Transformation traf die Pandemie die Museen in unterschiedlichen Phasen. Während manche Häuser bereits umfassende Konzepte entwickelt hatten, um die unterschiedlichen Bereiche von Museumsarbeit um eine digitale Dimension zu erweitern, standen andere noch am Beginn dieses Prozesses. Was die Pandemie aber überall bedingte, war das Bedürfnis und die Notwendigkeit, trotz geschlossener oder kaum besuchter Häuser in Kontakt mit dem Publikum zu bleiben. Derzeit erleben wir eine Phase, in der die oft spontanen, experimentellen Zugänge dieser Zeit reflektiert – und verstetigt – werden können.

2021

15.03.

Die Praxis der Vermittlung ist gleichermaßen komplex wie ephemer. Sie entspringt umfassenden Überlegungen und Erfahrungen mit Themen und Besucher*innen, verfolgt verschiedene institutionelle und individuelle Zielsetzungen, bedient sich eines breiten methodischen Spektrums und entwickelt sich im Verlauf oftmals auf eine Weise, die nicht im Detail vorhersehbar und planbar ist. Doch was bleibt von diesem komplexen Prozess?

2020

30.11. - 01.12.

In einer Gesellschaft, die in allen denkbaren Bereichen immer größere Datenmengen produziert, gewinnen Informationsgrafiken und andere Formen der Visualisierung an Bedeutung – auch in Ausstellungen und Museen. Egal ob es um die Darstellung von globalen Migrationsbewegungen, Klimaveränderungen, technischen Produktionsketten oder künstlerischen Beziehungsnetzwerken geht – Diagramme, Bildstatistiken, Karten und andere Formate ermöglichen die Darstellung komplexer Sachverhalte, die über Objekte allein nicht erzählt werden können. Das Spektrum der Anwendungen in Museen reicht dabei vom punktuellen Einsatz von Informationsgrafiken, die Kontextinformationen zu einzelnen Objekten vermitteln, über raumbildende Anordnungen bis hin zu Ausstellungen, die sich vom Originalobjekt ganz verabschiedet haben und Inhalte nur mehr über Informationsdesign erzählen.

2020

13.11.

Franziska Sauerbrey, Leiterin der Stabsstelle für Strategie, Koordination und Internationales, hat sich bereit erklärt einen Einblick in den aktuellen Planungsstand und die bevorstehende Eröffnung des Humboldt Forums zu gewähren, die in den kommenden Monaten schrittweise erfolgen wird. Sie wird über die besondere Struktur dieses neuen Kulturortes für Deutschland sprechen, das Zusammenwirken der beteiligten Akteur*innen, die zentralen inhaltlichen Anliegen sowie die verschiedenen Eröffnungsphasen.

2020

19.10. - 20.10.

Religion ist auf die Bühne des öffentlichen Diskurses zurückgekehrt. Das gilt auch für Museen und Ausstellungen. In den letzten Jahren lässt sich eine erhebliche Diversifizierung und Öffnung des Themas feststellen. Museen scheinen sich im Umgang mit Religion immer stärker als Orte der Begegnung und der diskursiven Auseinandersetzung zu verstehen. Zugleich erweitert sich die Perspektive auf Religion – als gelebte Praxis und kulturelles Handeln, aber auch als Konfliktfeld.

Kontakt

Museumsakademie Joanneum

Sackstraße 16, 8010 Graz (AT)