Seit 1913 sammelt, bewahrt und deutet das Volkskundemuseum dingliche Zeugnisse gesellschaftlichen Lebens und menschlicher Schicksale. Die Objekte der Sammlung spiegeln somit unser tägliches Leben wider und erzählen über unser Handeln, Denken und Fühlen. So spannt sich der Bogen von einfachen Gegenständen des Alltags bis hin zu kostbaren Objekten für besondere Momente.

Sammlungen

Was sagen uns Dinge, die den Alltag von Menschen begleiten?

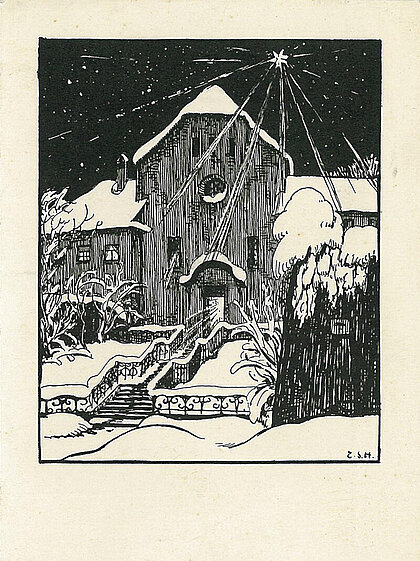

Bildinformationen

Ursprünglich war der Fokus auf die bäuerliche Gesellschaft vor den Weltkriegen gerichtet. Heute wendet sich die Aufmerksamkeit des Museums auf das Leben in einer globalisierten Welt, die ihre Wurzeln aus kulturellen Relikten neu definiert.

Die Sammlung des Volkskundemuseums dokumentiert die Vielschichtigkeit menschlicher Lebensbiografien im historischen und gegenwärtigen Kontext. Von der simplen Wäschekluppe bis hin zur feinen Klosterarbeit, von der traditionellen Schützenscheibe bis hin zum Demonstrationstransparent - all diese Dinge erzählen Geschichten über Menschen und finden in unserem Museum ihren Platz.

Zu den Sammlungsbereichen des Volkskundemuseums zählen aber auch eine umfassende volkskundliche Fachbibliothek mit rund 15.000 Einzelbänden sowie 80 laufenden Fachzeitschriften, Periodika und Publikationsreihen, ein daran angeschlossenes Archiv mit reichhaltigem Quellenmaterial zur steirischen Volkskultur sowie ein vielfältiges Bildarchiv mit rund 20.000 Farbdiapositiven sowie vielen historischen Aufnahmen.

Das Volkskundemuseum versteht sich als Plattform für eine lebendige und kritische Auseinandersetzung mit Fragen der historischen und gegenwärtigen Alltagskultur und richtet sich mit seinen Aktivitäten an Menschen aller Altersstufen.

Hier finden Sie Publikationen zu den Sammlungsbereichen.

Einblicke

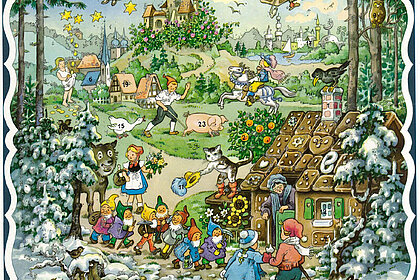

Bildinformationen

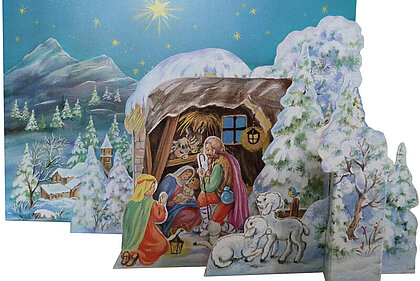

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen