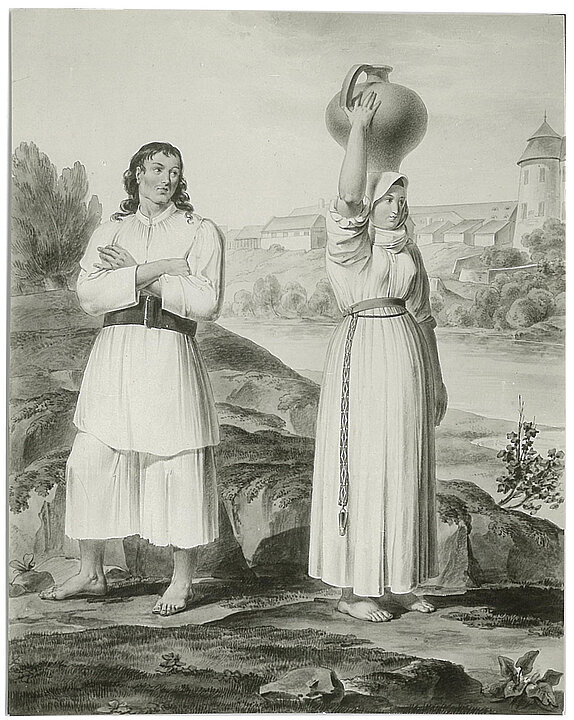

Die Vorlage für die Kleidung des Slawen und der Slawin vom 10. bis zum 19. Jahrhundertentnahm Viktor Geramb der romantischen Darstellung von Karl Ruß (1810), einem Kammermaler von Erzherzog Johann. Auf diesem Bild ist das Paar barfuß und in weißer Kleidung dargestellt, diese wird mit einem einfachen Ledergürtel zusammengehalten.

Rettung traditioneller Volkskultur oder ethnische Stereotypisierung?

Handelt es sich bei der Darstellung der Slawin/des Slawen um eine Anfang des 20. Jahrhunderts auch in der Volkskunde verankerte Sehnsucht nach dem „Urtümlichen“ oder „Primitiven“ bzw. dessen Revitalisierung? Oder stützte das Museum hier kulturelle Stereotypisierungen von Menschen aus Südosteuropa, wie sie schon im 19. Jahrhundert gängig waren? Schließlich nationalisierte, ethnisierte und biologisierte auch die frühe Volks- und Völkerkunde die Menschen. Die Klassifizierung und Darstellung von „Anderen“ in Abgrenzung zum „eigenen Volk“ fand ihren sichtbaren Ausdruck unter anderem in der als Nationalkostüm verstandenen „Tracht“. Auch in den südosteuropäischen Teilen der Habsburgermonarchie entstanden farbige Trachten im Zuge nationalistischer Bestrebungen und Viktor Geramb selbst hatte die „slawische Tracht“ stets als bunt beschrieben. In der Vitrine jedoch vermittelt die Nachbarschaft der unterschiedlich gekleideten Figurinen die Ungleichzeitigkeit von Lebensweisen und kultureller Entwicklung. Den hier als Slawe/Slawin Verkörperten wurde durch ihre behauptete jahrhundertelange Bloßfüßigkeit und ungefärbte Kleidung ein hinterer Platz auf der Entwicklungsstufe zugewiesen.