Die Ausstellung On Love Afterwards stellt Fragen nach Verantwortung, Sichtbarkeit und Ungerechtigkeit in den Mittelpunkt. Für Milica Tomić ist Ausstellen ein aktiver Prozess – nicht das Gezeigte steht im Vordergrund, sondern das, was unsichtbar bleibt: der Raum um das Bild und die Bedingungen, unter denen es entsteht. Ihre Arbeiten verbinden persönliche Erinnerung mit politischer Reflexion und laden dazu ein, sich mit Gewalt, Geschichte und gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzusetzen.

Milica Tomić. On Love Afterwards

Bildinformationen

Wie macht Kunst das Unsagbare sichtbar?

Milica Tomićs Werke entfalten vielschichtige Bedeutungen und zeigen, wie Identität, Politik und Geschichte miteinander verbunden sind. Sie füllt in ihren Arbeiten die Lücken dessen, was Bilder – etwa vom Krieg – nicht zeigen, und fordert zum Nachdenken über deren Entstehung auf. Ihre künstlerische Praxis hat sich von individuellen zu kollektiven Formen entwickelt. Die Ausstellung im Kunsthaus Graz zeigt ausgewählte Projekte und wird durch ein Archiv ergänzt, das zum vertieften Studium einlädt.

One Day, 2025 . One Day, 2009 . On Love Afterwards, 2003 . Alone, 2001 . The Final Letter “A”, 2003/2010 . Is There Anything in This World You Would Be Ready to Give Your Life For ,2025 . Portrait of My Mother, 1999 . Marija Milutinović Knotworks, 2025 . XY... Ungelöst – Reconstruction Of The Crime, 1996/97 . I am Milica Tomic, 1999 . CONTAINER, 2013 . Cinema, School And War Of Independence, 2014–2015 . Reading Capital, 2004 . RE-ASSEMBLING – Art And Its Relation To Labour, 2013 . The Story About Two Artists In Action, 2001-2010 . Reconfiguration of Property Relations Over Land In Styria (1938–1950), 2018/2025 . Erlauf erinnert sich, 2000 . Aflenz Memorial, 2018

Alle anzeigen

Werke in der Ausstellung

Bildinformationen

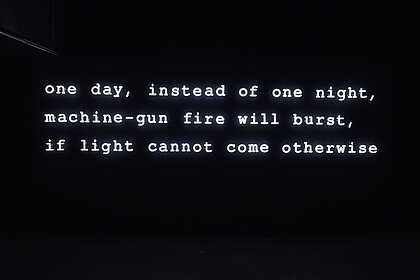

One Day, Instead of Night, Machine-Gun Fire Will Burst if Light Cannot Come Otherwise 2025

LED-Installation

IX

Umesto rala, volovskih kola,

umesto gladi i mesto suza,

ah, jednog dana umesto bola,

umesto tuge i mesto uza,

ah, jednog dana, jednog dana,

umesto pljačke i pandura,

umesto kralja i mesto knjaza,

ah, jednog dana umesto bura,

umesto rata, mesto proteza,

ah, jednog dana, jednog dana,

umesto brava i mesto reza,

ah, jednog dana umesto noći,

blesnuće rafal iz mitraljeza

kad drukče svetlost ne može doći,

ah, jednog dana, jednog dana,

kad bukne ruža mesečine

i sunce srca, drugovi moji,

s njima sloboda i mašine,

ko ljubav što me s devojkom spoji,

ah, jednog dana, jednog dana,

biće sve lepo neizbežno,

i strasno, biće ko duša blaga

i kad je toplo i kad susnežno,

življenje biće svima ko draga,

jednoga dana, jednoga dana.

Gedicht von Oskar Davičo.

Bildinformationen

One Day, Instead of One Night, a Burst of Machine-Gun Fire will Flash, if Light Cannot Come Otherwise, 2009

Intervention der Künstlerin in Belgrad, September/Oktober 2009; gewidmet den Anarchosyndikalist*innen von Belgrad

Die Performance wurde ursprünglich in Belgrad aufgeführt und anschließend in Kopenhagen und Rom wiederholt. Fotografien und Videoaufnahmen dienen als Dokumentation für die Schaffung eines immateriellen Denkmals für Ereignisse, die nicht Teil des öffentlichen Gedächtnisses und der öffentlichen Geschichte dieser Städte sind. Im Kunsthaus zeigen wir ausgewählte Fotos aus der Performancereihe.

Das Projekt beginnt mit einer Aktionsreihe in Belgrad im Jahr 2009, wo Milica Tomić mit einer AK-47 (Kalaschnikov) in der einen Hand und einer Plastiktasche in der anderen die vergessenen Orte des antifaschistischen Kampfs aus dem Zweiten Weltkrieg abgeht. Fotografien, Videomaterial und anderes dokumentarisches Material dieser Aktion stellen nicht einfach vergangene antifaschistische Aktivitäten nach oder lassen eine Politik der Erinnerung wiederaufleben. Vielmehr fungiert dieses „Material“ als künstlerischer Eingriff in die soziale Lethargie der Gegenwart, die gegenüber den verschiedenen Formen systemischer, staatlich gelenkter Gewalt gleichgültig bleibt. Indem sie politischer Amnesie und der revisionistischen Auslöschung von Erinnerungen an den antifaschistischen Widerstand entgegentritt, wird die Aktion sowohl zur poetischen als auch zur politischen Artikulation heutiger Strategien des Überlebens und der Solidarität und fordert zugleich ein sozial emanzipiertes Miteinander.

Jelena Petrović

Heute sind wir, unabhängig davon, ob wir uns in einer akuten Kriegssituation befinden oder nicht, in einem Zustand permanenter Mobilisierung. Ist es möglich, bewaffnete Gewalt einzusetzen, ohne eine strikte Trennung zwischen Terroristen und Terrorisierten vorzunehmen? Selbst wenn dies möglich wäre, müsste dies ein Einzelfall sein, der völlig losgelöst von der öffentlichen Meinung, politischen Versprechen von Identitätsgruppen, Parteien, Bewegungen oder Organisationen ist und sich von der Politik des Terrors und der Terrorbekämpfung distanziert. Diese Beschreibung einer singulären und universalistischen Position zum Einsatz von Waffengewalt erinnert sehr an den Partisanenkrieg und an die Politik, die jugoslawische Partisanen im Laufe ihres antifaschistischen revolutionären Kampfes in einem Krieg gegen den Krieg – für den Frieden – betrieben haben.

Die Aktion ist ein Versuch, von der Position eines Rebellen auszugehen, eine aktive Haltung einzunehmen, ohne sich auf die Position eines Opfers zu beziehen, sich von der Position eines Opfers aus auf die Straße zu begeben, mit einer Maschinenpistole in der Hand, die einfach und entschlossen getragen wird, als wäre es eine Einkaufstasche aus dem Supermarkt oder ein Regenschirm.

Milica Tomić

Bildinformationen

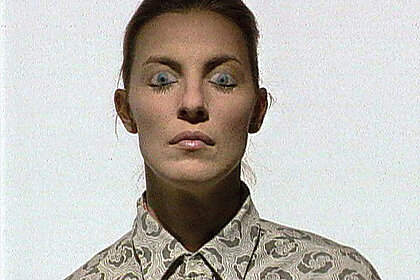

On Love Afterwards, 2003

Video, 10 min

On Love Afterwards zeigt Interviews mit vier Partisanen – Mitgliedern der Volksbefreiungsbewegung während des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien – über ihre damaligen Entscheidungen und Beweggründe, sich der Volksbefreiungsbewegung und dem antifaschistischen Krieg anzuschließen. Sie sprechen auch über Befreiungs- und antikoloniale Kriege als „Krieg gegen den Krieg, für den Frieden“. Sie reflektieren darüber, was der antifaschistische Kampf heute bedeutet – mit anderen Worten, warum er nach wie vor von dringender Relevanz ist. Der Titel des Werks bezieht sich auf On Love Afterwards, ein Gedicht von Radovan Zogović, das die vielschichtigen Bedeutungen von Engagement, Verlust und revolutionärer Erinnerung aufgreift.

Bildinformationen

Alone, 2001

Zweikanalprojektion, 20 min

Zwei Projektionen zeigen zwei Seiten der lokalen öffentlichen Darstellung von Frauen und Männern in Serbien: auf der einen Seite eine berühmte Volkssängerin (einen Turbo-Folk-Star), auf der anderen drei anonyme Männer, die Karten spielen. Diese männliche Art der Gemeinschaft wird in den Medien so nicht dargestellt. Das spiegelt wider, wie dominante Macht auf der mikrosozialen Ebene reproduziert wird. Die Sängerin wiederum ist in ihrer Gemeinschaft nie als reale Person präsent, sie existiert so nur in der medialen Darstellung. Der von den Medien konstruierte weibliche Körper ist ein männliches Phantasma, in dem der weibliche Körper als Oberfläche oder Leinwand mit doppelter Funktion dient. Für den sicher distanzierten male gaze ist er sowohl Schlachtfeld als auch der letzte Verteidigungspunkt gegen die Ausbreitung der Globalisierung.

Turbo-Folk ist ein beliebtes Musikgenre, eine Mischung aus „orientalischen” und „westlichen” Einflüssen, ähnlich sowohl dem nordafrikanischen Rai als auch der modernen Techno-Dance-Musik. Das Turbo-Folk-Genre, das sich vor allem in Serbien entwickelte und schnell im damaligen Jugoslawien verbreitete, ist symptomatisch für Veränderungen auf der globalen Bühne und gleichzeitig ein kulturell verankerter und origineller Beitrag zum Globalisierungsprozess. Obwohl Turbo-Folk auf den ersten Blick ein lokales Phänomen zu sein scheint, ist er in Wirklichkeit eng mit global bedeutenden regionalen Ereignissen und Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte verbunden. urbo-Folk entstand Anfang der 1990er-Jahre und entwickelte sich besonders während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. Er ist nach wie vor in der gesamten ex-jugoslawischen Region und darüber hinaus beliebt. Einst als mächtiges Instrument der Kriegspropaganda eingesetzt, steht er heute für ein umstrittenes Modell integrativer Kultur, das Menschen verbindet, die durch nationale Grenzen und neu gebildete Identitätscluster in diesem Teil Europas getrennt sind. Dank hochwertiger Postproduktion, neuer Technologien und Medientools hat das Genre eine spezifische Form der Turbo-Folk-Kultur hervorgebracht, die insbesondere jüngere Generationen anspricht – diejenigen, die während des Krieges geboren und aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite lehnen lokale Kunst-, Wissenschafts- und Kultureliten das Genre oft ab und bezeichnen Turbo-Folk als einen niveaulosen, geschmacklosen, massenkulturellen und populistischen Trend. Seine Interpret*innen und Fans – die sogenannte Turbo-Folk-Bevölkerung – werden häufig als kulturell vergiftete „Andere“ dargestellt, die aus dem Kanon der offiziellen Hochkultur ausgeschlossen sind.

Bildinformationen

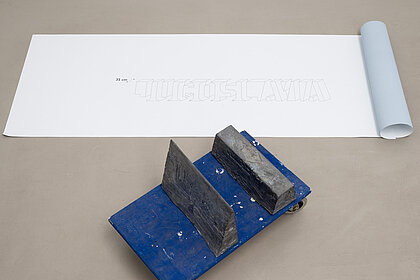

The Final Letter “A”, 2003/2010

Performances in der Charim Galerie, Wien (2003) and im Museum of Contemporary Art Belgrade, Serbien (2010)

The Final Letter “A” ist eine Zusammenführung zweier Kunstwerke, die sich mit dem Zerfall Jugoslawiens und der Verstaatlichung von Sozialbesitz innerhalb von Kunstinstitutionen auseinandersetzen. Beide Werke entstanden im Kontext einer Art Ruhe vor dem Sturm, der heftige Kämpfe zwischen zeitgenössischer Kunst und Kulturindustrie ankündigte – als systematische (systemische) Besetzung von Institutionen der zeitgenössischen Kunst.

Im Jahr 2010 organisierte ich während der Arbeit an einer Ausstellung für den Salon des Museums für Zeitgenössische Kunst die Performance The Final Letter “A” ohne Publikum in dem leerstehenden, renovierungsbedürftigen Gebäude des Museums für Zeitgenössische Kunst. Diese Performance betrachtet die Fassade des jugoslawischen Pavillons in den Giardini in Venedig, der 2003 dem neu gegründeten Staat Serbien und Montenegro zugesprochen wurde. Nach der Umbenennung blieb auf der Wand die Inschrift YUGOSLAVIA erhalten, die als Flachrelief an der Fassade des Gebäudes angebracht war. Ich nahm die beiden Räume/Schlitze innerhalb des letzten Buchstabens A und verwendete sie als Rahmen für Formen, in die ich dann zwei Bleiobjekte goss. Die Performance befasst sich auch mit den Bemühungen des Museums für Zeitgenössische Kunst in Belgrad, durch seine Kulturpolitik die Produktion und Ausstellung jugoslawischer Kunstpraktiken nach den Kriegen und dem Zerfall Jugoslawiens fortzusetzen, im Gegensatz zur Verstaatlichung des sozialen Eigentums in Kunstinstitutionen. Ich betrachte die Verlagerung der „archäologischen Überreste“ der Arbeit von Jim Lambie, einem Vertreter der neuen britischen Kunstszene, die in der Ausstellung Breaking Step/U raskoraku (2007) – der letzten Ausstellung im Museumsgebäudes vor seiner Renovierung – gezeigt wurde, als Geste einer Politik des Widerstands gegen die gegenwärtige Dominanz über Kulturinstitutionen. Der Kampf um zeitgenössische Kunst ist eine logische Fortsetzung des Kampfes gegen die neoliberale kapitalistische Industrieproduktion, in der Komfort und konsumistischer Genuss Bewusstsein, Reflexion und Denken ersetzen. Die Verlagerung dieser Arbeit in den Ausstellungsraum des 59. Oktober-Salons eröffnet die Möglichkeit, die Rolle und die Ergebnisse der Kunstinstitutionen in diesem Kampf zu überdenken und zu untersuchen.

Milica Tomić

![Ausstellungsansicht „Milica Tomić. On Love Afterwards“ im Kunsthaus Graz, 2025, Is There Anything in This World You Would Be Ready to Give Your Life For? [Gibt es etwas auf dieser Welt, für das du bereit wärst, dein Leben zu geben?]](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_Knotworks__3__cNK_c1c2dd5111.jpg)

Bildinformationen

Is There Anything in This World You Would Be Ready to Give Your Life For? [Gibt es etwas auf dieser Welt, für das du bereit wärst, dein Leben zu geben?], 2025

Materialgeleitete Arbeit im Spannungsfeld von Skulptur, textiler Logik und der lebendigen Materialkraft des Myzels

Der überdimensionierte Knoten basiert als Entwurf auf den Tapisserien von Marija Milutinović, Milica Tomićs Mutter, und leitet sich aus einer speziellen von dieser angewandten Technik des Wandteppichknüpfens ab. Der Borromäische Knoten als konzeptueller Ausgangspunkt schafft darüber hinaus eine Verbindung zwischen dem Realen, Symbolischen und Imaginativen.

Für die Skulptur wurde zusammen mit Wissenschaftler*innen der Technischen Universität Graz ein Verfahren zur Härtung von Material durch wachsendes, organisches Myzel entwickelt. In der Produktion wurden 3D-geprintete Hüllrohre aus gebranntem Ton auf einer tragfähigen Subkonstruktion montiert, die mit Myzel „geimpft“ wurden und dadurch ineinander verwuchsen.

Über diese künstlerisch-wissenschaftliche Kooperation verbindet Tomić interdisziplinäres Denken und innovative Wissenskreation.

Bildinformationen

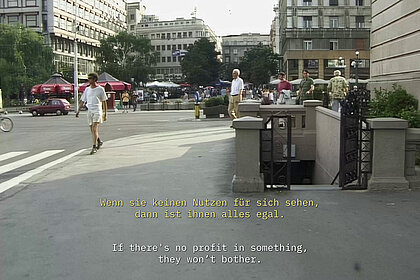

Portrait of My Mother, 1999

Video, 64 min

Diese Dia- und Videoinstallation ist ein Versuch, ein sehr intimes Gespräch zwischen meiner Mutter und mir zu rekonstruieren, d. h. zu analysieren. Dieses intime Gespräch spricht auch vom Zusammenbruch und der Niederlage modernistischer Politik und offenbart die komplexen Verbindungen zwischen dem Trauma des Verlusts der jugoslawischen Moderne und der neuen Politik von Identität und Gender. Durch die subjektive Filmaufnahme des Weges von meinem Haus zum Haus meiner Mutter, durch die Straßen Belgrads, trennt die Videosequenz die Einheit von bewegtem Bild und Ton. Das zentrale Motiv des Tons sind die Gespräche zwischen meiner Mutter und mir, das Bild aber handelt vom urbanen Raum und dem Alltag unter Kriegsbedingungen. Die Reise führt zur Wohnung meiner Mutter in einem Vorort aus der Tito-Ära und vorbei an Otoman-Sozialwohnungen aus dem letzten Jahrhundert. Der verlorene Modernismus, die Diskurse und die Gebäude, der Titoismus und seine immer noch wirksame utopische Vision sind in diesem Video vereint.

Milica Tomić

Bildinformationen

Marija Milutinović, Knotworks, 2025

Druck auf Plexiglas von einer Tapisserie aus Seil

Knotworks visualisiert ein fehlendes Objekt: einen großformatigen Wandteppich, der von Marija Milutinović, der Mutter der Künstlerin, kreiert wurde, aber nicht mehr existiert. Der fast dreidimensionale Teppich bestand aus Knoten und wurde in einer Webarbeitstechnik hergestellt, die von Künstlerinnen im ehemaligen Jugoslawien häufig verwendet wurde. Nur ein Dia des Teppichs ist noch erhalten – es wurde für Tomić zum Ausgangspunkt der Arbeit.

Marija Milutinović war eine Theater- und Fernsehschauspielerin, die für ihren abstrakten, minimalistischen Stil bekannt war. Sie zog sich von der Bühne zurück und begann, Wandteppiche zu weben, wobei sie von Ideen der Natur und des Organischen sowie der serbischen Tradition fast schon spirituell „besessen“ war. Die Wandteppiche hat sie zerstört. Sie sind nur mehr in Form von Dias erhalten.

Für Milica Tomić hat der Knoten an sich eine vielschichtige Bedeutung: Über seine materielle Form hinaus erinnert er an den Borromäischen Knoten – ein psychoanalytisches Modell, das die Verflechtung von Realem, Symbolischem und Imaginativem verdeutlicht. So wird der Knoten zu einer Struktur der Subjektivierung, die individuelle Identität mit kollektivem Gedächtnis, Traumata und politischem Unbewussten verbindet.

Bildinformationen

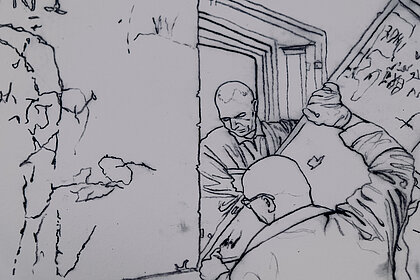

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Reconstruction Of The Crime, 1996/97

Video, 13:57 min

Die Erinnerung an das Verbrechen zu bewahren und die Opfer in den Mittelpunkt zu stellen, als eine Erinnerung, die die Fallen der Virtualisierung und Mediatisierung überwindet. Am 28. März 1989 protestierten ethnische Albaner*innen, die zu dieser Zeit Bürger*innen Jugoslawiens waren, gegen die Verfassungsänderungen in Serbien. Serbische Polizei- und Armeekräfte töteten 33 Männer und Frauen, eine Tatsache, die nie öffentlich bestätigt wurde. Anhand von Fotos der Opfer habe ich ihre Kleidung Stück für Stück rekonstruiert. Dann wandte ich mich an meine Kolleg*innen, Zeitzeug*innen, die damals in der Belgrader Kulturszene aktiv waren, und ermutigte sie, Gewand zu tragen, das dem der ermordeten Bürger*innen gleicht, und vor die Kamera zu treten. Ich habe den Titel der deutschen Fernsehsendung Aktenzeichen XY UNGELÖST entlehnt, die sich mit der Rekonstruktion von Verbrechen befasst. In dieser Sendung versuchten die Betrachter*innen, das Verbrechen aufzuklären, indem sie Situationen, Objekte oder Täter*innen erkannten, während sie als potenzielle Zeug*innen auftraten. Zur Eröffnung waren meine Kolleg*innen eingeladen. Durch ihre Beteiligung an der Rekonstruktion des Verbrechens konnten wir unsere Haltung zu Terror und zur Politik des Terrors sowohl als Künstler*innen als auch als Bürger*innen definieren. Dies war ein Versuch, die Kunst- und Kulturszene in Belgrad – insbesondere meine Generation – in die Auseinandersetzung mit diesem Verbrechen einzubeziehen und politisch Position zu beziehen. Ein entscheidender Aspekt dieser Rekonstruktion ist der Prozess selbst: das Einholen von Informationen von meinen albanischen Kolleg*innen im Kosovo und das Sammeln gebrauchter Kleidung von serbischen Bürger*innen, die über dieses Verbrechen nicht informiert werden wollten. So wurden die für dieses Kunstprojekt rekonstruierten Kleidungsstücke zu einem politischen Kontext innerhalb der Gemeinschaft des Terrors, der für die Erinnerung an diese traumatischen Ereignisse steht. Der Akt des Tragens der Kleidung verortet dieses Verbrechen in einer größeren Gemeinschaft und schafft einen politischen Raum wie auch einen Konflikt sowohl für die „Protagonist*innen“ als auch für die Betrachter*innen.

Milica Tomić

Bildinformationen

I am Milica Tomic, 1999

Video, 09:58 min, Loop / loop

Mein Name ist Milica. Ich bekam ihn im Jahr 1960. Auf den ersten Blick haben diese beiden trivialen Fakten über den Namen und das Geburtsjahr keine Bedeutung, aber für mich sind sie lebenswichtig. Ich wurde nämlich 1960 in Belgrad geboren, in Jugoslawien, einem Land, das damals in die Phase plötzlicher Modernisierung eintrat. Mit dieser Modernisierung ging der Trend einher, Kindern internationale Namen wie Lydia, Maya, Selena zu geben, also keine traditionellen serbischen Namen. Ich wurde nach meiner Großmutter väterlicherseits benannt. Sie erhielt diesen Namen Ende des 19. Jahrhunderts, als Serbien ein kleines Land war, eigentlich ein Niemandsland zwischen den beiden Reichen, dem Osmanischen und dem Österreichisch-Ungarischen, und als nach einem Königsmord die Karadjordjević-Dynastie die Obrenović-Dynastie ablöste. Indem sie den Kosovo-Mythos wieder aufleben ließen, begannen die Karadjordjević kaiserliche Träume zu träumen, als Erinnerung an das mittelalterliche serbische Königreich, dessen Kaiserin Milica hieß. Während meiner gesamten Kindheit und Jugend war mein Name unmodern, sehr altmodisch.

Anfang der 1980er-Jahre begann ich jedoch, Menschen zu treffen, die meinen Namen mit Ehrfurcht aussprachen. In den wenigen Jahren, in denen ich mit ihnen verkehrte, fühlte ich mich plötzlich von einem Pfeil durchbohrt, der das notwendige Äquivalent der folgenden Elemente darstellt:

ICH = MILICA = SERBISCH = ORTHODOXE CHRISTIN.

Diese paradoxe Entscheidung, meine nationale und religiöse Identität öffentlich zu verleugnen, während ich sie privat immer noch als einen sehr wichtigen Teil meiner persönlichen Identität betrachte, steht in einem umgekehrten Verhältnis zum Paradoxon, das einer nationalen Identität innewohnt: Sie wird völlig künstlich erzeugt, aber auf einer persönlichen Ebene dennoch als völlig natürlich und notwendig erlebt; jede Gemeinschaft ist also eine imaginierte, aber nur imaginierte Gemeinschaften sind real!

Milica Tomić und Branimir Stojanović, 1999, Belgrad

Bildinformationen

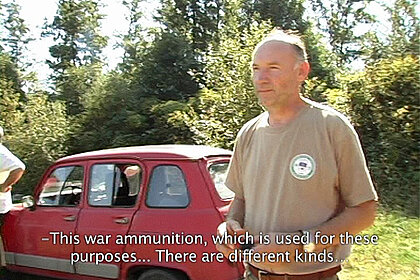

CONTAINER. Index Of War (2004–)

Container – Belgrade, 2006; Container – Moscow, 2013; Container – Poznan, 2017, Video

Das Projekt Container. Index of War untersucht die strategische Form des Rekonstruierens. Die ausgestellte Rekonstruktion betrifft ein Verbrechen, das ein Symptom der Politik eines permanenten, globalen Krieges ist, des so genannten „Krieges gegen den Terror“. Diese neue Art des Krieges hat spezifische Mechanismen der Kriminalisierung eingeführt. Er hat auch bestimmte ethnische und religiöse Gruppen sowie ganze Staaten außerhalb des Gesetzes gestellt. Im November 2001 wurden in Nordafghanistan Tausende von Taliban-Kämpfern in der Nähe von Fort Qaala Zeini in versiegelte LKW-Container verladen. Auf der Fahrt durch die Wüste zum Gefängnis von Sheberghan waren sie mehrere Tage lang ohne Nahrung, Wasser und Luft. Als sie begannen, um Luft zu betteln, schossen die von der US-Armee unterstützten Truppen der Nordallianz auf die Container. Wie sie später erklärten, wollten sie damit „Löcher schaffen, damit Luft eindringen kann“. Die Überlebenden wurden auf dem Dasht-i-Leili-Platz erschossen und eilig in Massengräbern verscharrt.

Die Rekonstruktion dieses Verbrechens wurde von Milica Tomić bisher mehrfach umgesetzt: in Belgrad 2004 und 2006, für die Sydney Biennale 2006, für die 6. Internationale Biennale Gyumri in Armenien 2008, für die Ausstellung Expanded Cinema 3 - Mocumentary: Reality Is Not Enough im Moscow Museum of Modern Art – MMOMA, Moskau 2013, Container Poznan, Stations Gallery im Rahmen des Malta Festivals, kuratiert von Goran Injac und Oliver Frljić 2017.

Indem wir diese Rekonstruktion an verschiedenen Orten wiederholen, untersuchen wir die Umstände und Bedingungen für die Schüsse in den Container. In verschiedenen Ländern und Staaten wurden unterschiedliche Szenarien geschaffen. Die Rückverfolgung der Geschichte jedes Objekts und jedes an der Rekonstruktion beteiligten Akteurs zeichnet lokale Beziehungsnetze zwischen Menschen und Dingen auf. Diese neu geschaffenen Beziehungsgeflechte legen die lokalen militärischen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen offen, die Gewalt hervorbringen. Gleichzeitig verweisen sie auf die Beteiligung dieser Strukturen an einer globalen Politik des Krieges. Damit der Container zu einem ästhetischen Objekt wird und ausgestellt werden kann, muss er den Prozess der Rekonstruktion durchlaufen. So wird er zu einem Instrument, das eine georäumliche Landschaft des heutigen Krieges zeichnet, die noch keinen Namen hat.

Milica Tomić

Bildinformationen

Cinema, School And War Of Independence, 2014–2015

Milica Tomić together mit Stevan Labudović, Wandzeitung und Plakate, digitalisierte 16-mm-Filmsequenzen

Cinema, School and War of Independence [Kino, Schule und der Unabhängigkeitskrieg] nutzt das Medium der Wandzeitung, um die Logik politischer Komplizenschaft und Vertrauensbildung anhand der Bildproduktionspraktiken des Fotografen und Filmemachers Stevan Labudović sowie der politischen Position der SFR Jugoslawien innerhalb der sozialistischen Welt und des globalen Netzwerks der Länder der Bewegung der Blockfreien Staaten zu veranschaulichen. Labudović begann seine Arbeit im Alter von siebzehn Jahren mit der Herstellung von Partisanen-Wandzeitungen während des Zweiten Weltkriegs. Während der französischen Kolonialherrschaft in Algerien im Jahr 1959 wurde er vom Zentralen Filmnachrichtenstudio (Jugoslawien) entsandt, um den antikolonialen Kampf während des Algerienkriegs (1954–1962) zu unterstützen.

Dieser Verstoß gegen koloniale Regeln führte zu einem bedeutenden Durchbruch: Kriegsbilder wurden nun nicht mehr nur von den Verantwortlichen für den Krieg produziert, sondern auch von denen, deren Stimmen zwar existierten, aber von den herrschenden Kräften zum Schweigen gebracht wurden. Von 1959 bis 1962 verbrachte Labudović fast drei Jahre mit algerischen Partisanen, eine Kamera in der einen Hand und eine Waffe in der anderen.

Bildinformationen

Reading Capital, 2004

Video, 10 min

Nach seinem Besuch in Mexiko in den 1930er-Jahren plante der avantgardistische Filmemacher Sergei M. Eisenstein, Karl Marx' bahnbrechendes Werk Das Kapital zu verfilmen. Obwohl das Projekt nie realisiert wurde, sind Eisensteins Notizen, Zeichnungen und Skizzen als Zeugnisse seiner Vorbereitungen für das Drehbuch dieses unvollendeten Projekts erhalten geblieben. So beispiellos sein Projekt auch war, seine Radikalität lag nicht nur in der Entscheidung, die abstrakten Begriffe und die Logik des Kapitals zu visualisieren, sondern auch in der verwendeten Methode, die laut Eisenstein beim Publikum direkt dialektisches Denken hervorrufen sollte. Er bezeichnete diese Methode als „dialektisch“ oder „intellektuelle Montage“ (die Formel lautet: These-Einstellung 1 + Antithese-Einstellung 2 = Synthese). Eine solche Montage aus These- und Antithese-Einstellungen führt zu einer nicht existierenden, unsichtbaren Synthese, die im Kopf des Zuschauenden stattfindet.

Reading Capital bezieht sich auf Eisensteins Konzeption einer Verfilmung von Marx' Das Kapital. Dieses Projekt ist jedoch aus der Perspektive der heutigen Welt positioniert. Es ist eine Neubetrachtung von Marx' zentralem Begriff des Mehrwerts im Kontext der amerikanischen Gesellschaft, wobei anerkannt wird, dass eine solche Lesart im Rahmen des globalen Unternehmenskapitalismus stattfindet. Für dieses Video bat ich prominente und angesehene Bürger*innen von San Antonio, Texas, Passagen aus Marx' Das Kapital zu lesen und diese Zitate dann vor der Kamera zu rezitieren. Die Zitate bezogen sich auf die Definitionen von Kapital, Mehrwert und Proletariat, der Klasse, die ihre Arbeitskraft als Ware auf den Markt bringt und auf dieser Grundlage den Mehrwert erzielt, der im Besitz der Kapitaleigentümer verbleibt.

Milica Tomić

Bildinformationen

RE-ASSEMBLING – Art And Its Relation To Labour, 2013

Zeichnungen: Luna Joksimović, Milica Tomić, Manja Topalović

RE-ASSEMBLING – Art and its Relation to Labour ist ein Projekt, das die Wechselwirkungen zwischen Arbeit, Politik, Wirtschaft und Kunst im Rahmen der partizipativen Produktion eines Kunstwerks untersucht. Es deckt die Arbeit hinter einem solchen Kunstwerk auf, analysiert seine Stabilität anhand des Netzwerks der Ausbeutung, das seiner Produktion zugrunde liegt, und stellt Strategien vor.

RE-ASSEMBLING analysiert Mechanismen künstlerischer Praktiken, die darauf bestehen, eine neue Art von Kollektiv zu schaffen, die frei von repressiven Beziehungen innerhalb der kollektiven Arbeit ist. Obwohl es den Anschein hat, als würde zur Teilnahme aufgefordert werden, ist gerade dieser Aufruf zur Teilnahme auch der Ort, an dem die*der Künstler*in die Kontrolle und das Monopol über das Ergebnis ausübt. Gerade indem sie*er die kreative Arbeit und den eigenen Status für die kollektive Nutzung zu Verfügung zu stellen scheint, behält sich die*der Künstler*in gleichzeitig die absolute Urheberschaft vor. Trotz ihrer Behauptungen, demokratische Praktiken zu emanzipieren, sind diese Mechanismen in Wirklichkeit ein Spiegelbild der Ideologie der Teilhabe in der Zivilgesellschaft und der parlamentarischen Politik.

Bildinformationen

The Story About Two Artists In Action, 2001-2010

Video, 08:09 min

Es war einmal vor langer Zeit, weit weg von Städten und Dörfern, da lebten zwei Maler. Eines Tages verlor der König, der in der Nähe jagte, seinen Hund. Er fand ihn im Garten des einen der beiden Maler. Er sah die Werke dieses Malers und nahm ihn mit ins Schloss. Der Name des Malers war Leonardo da Vinci. Der Name des anderen verschwand für immer aus dem Gedächtnis der Menschen. Braco Dimitrijević, Kulturlandschaften 1976-1984

Im Oktober 2001 organisierten Milica Tomić und Róza El-Hassan eine Gruppenausstellung junger Kunst in Ljubljana, in der Galerie ŠKUC (Studentisches Kulturzentrum). Die Ausstellung basierte auf der bekannten Geschichte des Künstlers Braco Dimitrijević, About Two Artists (1969). Die Ausstellung trug den Titel FOUNDATIONS und war das erste Projekt der neu gegründeten Institution Foundation – Róza El-Hassan & Milica Tomić, bei dem der Braco-Dimitrijevic-Preis verliehen wurde. Ziel der Stiftung ist die Förderung junger zeitgenössischer Kunst und des kulturellen Austauschs, wobei der Schwerpunkt auf der regionalen Zusammenarbeit liegt. Die Róza El-Hassan-Stiftung erforscht und unterstützt vor allem Werke und Projekte, die in Belgrad und Serbien nachgeahmt oder realisiert werden; Milica Tomić unterstützt überregionale Projekte und ungarische Kunst. Alle Projekte werden dann schließlich in Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Plattform realisiert. Die Ausstellung in der Galerie ŠKUC war somit die erste, die unter der Schirmherrschaft der Stiftung stattfand.

„Foundations“ beauftragte einen Kurator, der die teilnehmenden Künstler*innen auswählte, und ein Gremium aus renommierten lokalen Kunstkritiker*innen, die die Jury für einen Braco-Dimitrijević-Preis bildeten. Der zuständige Kurator war Barney, ein 12-jähriger energiegeladener und begeisterter Hund. Barney verbrachte drei Tage an der Kunstakademie in Ljubljana und wählte sieben Künstler*innen/Studierende aus, deren Werke drei Wochen lang im ŠKUC ausgestellt wurden.

Der Film wurde 2010 von Milica Tomić unter Verwendung von Filmmaterial aus dem Jahr 2001 erstellt, das den kuratorischen Auswahlprozess begleitete. Parallel dazu lud Milica Tomić Braco Dimitrijević ein, über seine Erzählung und die Art und Weise wie die Geschichte den Prozess von Barneys kuratorischer Auswahl für die Ausstellung FOUNDATIONS offenbart, zu sprechen.

Bildinformationen

Reconfiguration of Property Relations Over Land In Styria (1938–1950), 2018/2025

Wandmalerei

“At each moment, all abstract relations, including theoretical relations, exist only under the condition of being rooted in practice, in the concrete. They are the contradictions of this immense cycle that produce, under the form of the class struggle, what one calls human history, and make this history human, that is to say, not a disembodied history but a history heavy with gravity, materiality and finitude, with human suffering, discoveries, and joys.” Louis Althusser über Abstraktion

Mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Dritte Reich 1938, begann der tiefgreifende Wandel der Agrarlandschaft der Steiermark. Mit der Einführung des Refinanzierungsgesetzes wurden die Eigentumsverhältnisse des Landes in Österreich für immer verändert. Das neue Gesetz bedeutete eine Reduzierung des finanziellen Drucks und eine Reihe von Vorteilen für Großgrundbesitzer, also (Groß-)Bauern. Die „Verordnung über die Entschuldung der Landwirtschaft im Lande Österreich“ ermöglichte bis 1939 die Refinanzierung von 90 % der Schulden aller landwirtschaftlichen Betriebe im Land. Dies gewährte den Großgrundbesitzern in der Steiermark günstige, langfristige Staatskredite im Wert von 100 Millionen Reichsmark. Für sie bedeutete dies eine deutlich verbesserte Infrastruktur, die Nutzung von chemischen Düngemitteln und Investitionen in moderne landwirtschaftliche Maschinen. Das Entschuldungsgesetz stellte also finanzielle Mittel für die Modernisierung, die Instandhaltung von Höfen sowie für die Vergrößerung landwirtschaftlicher Betriebe mit einer Fläche von mehr als 7,47 ha bereit. Die Einführung des Gesetzes zur Erlangung des Erbhofstatus (Reichserbhofgesetz) gewährte den Eigentümern zahlreiche Privilegien. Beide Gesetze führten jedoch zum Verschwinden kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe. 1938 verursachten Naturkatastrophen und Überschwemmungen in der Steiermark enorme Schäden, woraufhin eine neue Investitionswelle des Dritten Reiches in der Steiermark mit weiteren 100 Millionen Reichsmark begann.

Was bedeuteten diese Gesetze konkret für die Agrarlandschaft der Steiermark und ihre Eigentumsverhältnisse? Im Jahr 1939 waren 97 % der Fläche in der Steiermark landwirtschaftliche Betriebe in Privatbesitz. Davon entfielen 50 % auf landwirtschaftliche Betriebe unter 0,5 ha, was jedoch nur 4 % der gesamten Fläche der Steiermark ausmachte, während 4 % der landwirtschaftlichen Betriebe, die größer als 50 ha waren, 50 % der gesamten Fläche dieser Region umfassten. Mit der Einführung des Reichserbhofgesetzes wurden größere Höfe geschützt, während jährlich mehr als 1.000 kleinere Höfe verkauft wurden.

Bis 1942 wurden 0,6 % des gesamten Landes (Fläche) in der Steiermark, das sich im Besitz jüdischer Eigentümer befand, enteignet und „arisiert“. Im Jahr 1941 annektierte die Steiermark die Untersteiermark, eine Region rund Maribor, heute Slowenien, damals Teil des Königreichs Jugoslawien, umgibt. Die Untersteiermark bestand zu 98 % aus landwirtschaftlicher Nutzfläche und das Ziel des Dritten Reiches war es, durch den „Anschluss“ die gesamte landwirtschaftliche Produktion der Steiermark zu steigern. Trotz all dieser Investitionen, Annexionen, Enteignungen sowie infrastruktureller und technologischer Verbesserungen sank der Ernteertrag. So fiel beispielsweise die Maisproduktion von 1937 bis 1944 von 34 t/ha auf 19 t/ha, während der Weizenertrag von 16 t/ha auf 13 t/ha zurückging. Das Reichserbhofgesetz wurde 1945 aufgehoben, während das Entschuldungsgesetz der österreichischen Landwirtschaft aus dem Jahr 1938 erst 1999 abgeschafft wurde.

Bildinformationen

Erlauf erinnert sich …, 2000

Wallpaper: Installation im öffentlichen Raum von Erlauf, 12 Plakatwände

Das Zusammentreffen der beiden verbündeten Armeen, der sowjetischen und der amerikanischen, im Mai 1945 in Österreich bedeutete den Sieg über den Faschismus und markierte für Österreich das Ende des Krieges. Dieses historische Zusammentreffen zweier Streitkräfte fand in Erlauf statt, einem kleinen Ort in Niederösterreich.

Der Bürgermeister von Erlauf beschloss 1995, dieses Ereignis nicht nur als Jahrestag des Kriegsendes und Beginn der Freiheit zu feiern, sondern auch ein Denkmal an der Stelle zu errichten, an der dieses historische Ereignis stattfand. Er entschied, zwei Künstler*innen aus den Ländern beider Armeen einzuladen: die zeitgenössische Künstlerin Jenny Holzer aus den USA und Oleg Komov aus der Sowjetunion, eigentlich aus Russland.

Das Werk des russischen traditionellen Bildhauers Oleg Komov wurde in der Tradition des Sozialistischen Realismus geschaffen. Zwei Metallsoldaten, die die sowjetische und die amerikanische Armee repräsentieren, flankieren ein junges österreichisches Mädchen in traditioneller Tracht, das die österreichische Nation symbolisiert, während es die beiden verbündeten Armeen umarmt.

Im Mai 2000, zum 55. Jahrestag, wurde die Kunstkuratorin Hedwig Saxenhuber eingeladen, eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Außenraum zu kuratieren. Sie gab ihr den Titel Erlauf erinnert sich.

Meine Arbeit bezieht sich auf das Denkmal von Oleg Komov.

Was bedeutet es heute, insbesondere für einen Österreicher, den Ort des österreichischen Mädchens zu betreten, also tatsächlich den Raum zwischen zwei Armeen zu betreten?

Ich lud 10 Österreicher*innen (fünf Frauen, fünf Männer) ein, diesen Raum einzunehmen. Das Betreten dieses symbolischen Raums, als politischer Raum par excellence bedeutet, sich zu entscheiden, ob es sich damals und heute, im heutigen Österreich, um einen Raum der antifaschistischen Subjektivierung handelt oder ob er stattdessen einen Triumph über den Faschismus oder eine Niederlage und Besetzung markiert. Ich habe von jedem von ihnen ein Foto gemacht und es auf die Plakatwände entlang der Straße geklebt. Es war wichtig, dass die Plakatwände von der Straße aus und aus vorbeifahrenden Autos zu sehen waren, denn durch die Geschwindigkeit wirkten sie tatsächlich belebt und lebendig. An der Ausfahrt des Ortes wurden in beiden Richtungen große Plakatwände angebracht, die eine Landschaft zeigten.

Warum eine Landschaft?

Ich habe meine Kamera an die Augen des skulpturalen Mädchens gehalten und fotografiert, was sie sieht. Dies ist der Blick des österreichischen Mädchens (aus dem Jahr 1945) auf das heutige Erlauf.

Milica Tomić

Bildinformationen

Aflenz Memorial in Becoming, 2018

Video

Aflenz Memorial in Becoming ist ein langfristiges Erinnerungsprojekt, das auf dem Konzept der „Investigative Memorialization“ basiert, das von Milica Tomić als nicht-gedenkender transdisziplinärer und kollektiver Ansatz zur Erinnerung geprägt wurde. Dieser Ansatz distanziert sich von einer erzwungenen und starren Versöhnung der Konfliktparteien und geht davon aus, dass jede Form der Erinnerung an einen Ort nicht nur eine statische Feststellung der Tatsachen sein kann.

Heute ist es unerlässlich, den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus als einen historischen Moment zu verstehen, in dem koloniale Praktiken auf den europäischen Kontinent zurückkehrten und dort Fuß fassten. Diese Praktiken, die sich über Gebiete und Böden ausgebreitet hatten und einst auf den kolonialen Kontext beschränkt waren, prägen bis heute unsere Vorstellungen von Mineralien, Arten, Race und Gender und durchdringen unser Verhalten, unsere Institutionen und unsere Vorstellungswelt.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wagna, dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum, Universalmuseum Joanneum, Retzhof – Bildungshaus des Landes Steiermark in Zusammenarbeit mit coop-eb und dem IZK – Institut für Zeitgenössische Kunst, Fakultät für Architektur, Technische Universität Graz. Das Projekt wird unterstützt von der Landesregierung der Steiermark, Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport (Land Steiermark, Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport).

Das Projekt wurde auch im Rahmen des steirischenherbst'18 mit der Ausstellung „Exhibiting on a Trowel’s Edge. Research and investigative processes of Aflenz Memorial in becoming” präsentiert