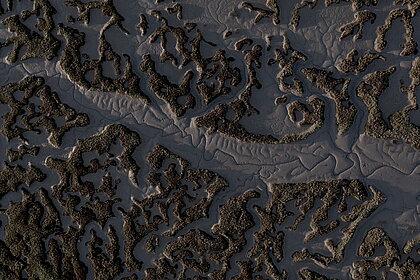

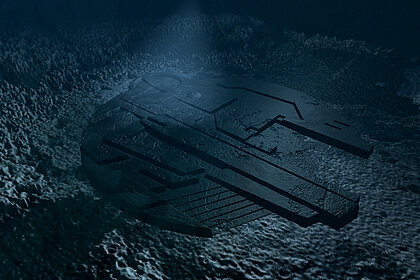

Emilija Škarnulytė lädt zu einer immersiven Reise zwischen Dokumentation und Imagination ein. In einer vielschichtigen Raumerfahrung aus Video, Licht, Klang und Artefakten erkundet sie die unsichtbaren Strukturen unserer Welt – vom Kosmischen und Geologischen bis zum Ökologischen und Politischen.

Mit mythologischen Symbolen und weiblichen Gestalten wie der von ihr verkörperten Sirenomelia entwirft Škarnulytė eine Perspektive jenseits des Menschlichen. Ihre Arbeiten fragen nach der Zukunft einer Welt, die durch den Menschen gezeichnet ist – und halten zugleich an der Hoffnung fest, dass Leben auch nach der Zerstörung weiterbestehen kann.