Peter Rosegger lebt in einer Zeit radikaler Veränderungen. Revolution und Reformen bringen eine gesellschaftliche Modernisierung. Traditionelle, sich nur langsam verändernde Milieus wie die bäuerliche Welt seiner Herkunft verschwinden. Andere wie die Arbeiterschaft in den wachsendenden industriellen Zentren beginnen sich zu etablieren. Städte als Knotenpunkte von Wirtschaft, Verwaltung und Industrie nehmen rasant an Größe zu.

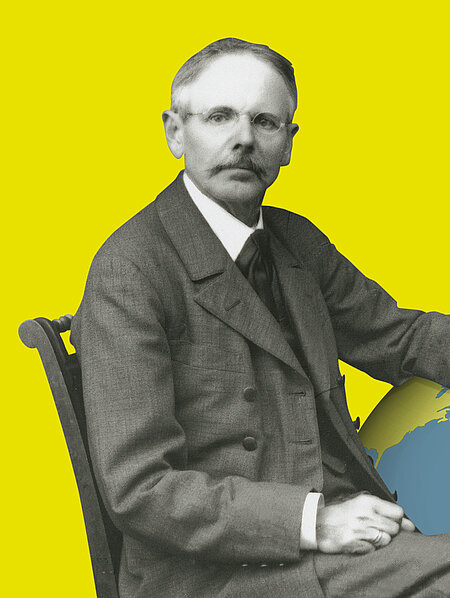

Peter Rosegger und seine Zeit

Beitrag von Astrid Aschacher

Bildinformationen

Neuerungen auf technischem Gebiet tragen ebenfalls zum Wandel bei. Bessere und schnellere Transportmittel lassen die Räume kleiner werden, erhöhen die Mobilität, verändern die Wahrnehmung von Geschwindigkeit und erweitern die Märkte.

Der stärker werdende Nationalismus verschärft die Spannungen. Machtpolitische Auseinandersetzungen auf europäischer Ebene führen in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Dieser hinterlässt nicht nur Millionen Opfer, sondern auch eine völlig veränderte geopolitische Weltkarte.

Peter Rosegger nimmt all diese Veränderungen beobachtend wahr und kommentiert ihren Wandel in seinen Romanen, aber vor allem in einer Vielzahl an Zeitungsartikeln sowie in Beiträgen für seine Zeitschrift Heimgarten. Wie ein Blogger heutiger Tage nimmt er zu beinahe allen Themen seiner Zeit Stellung. Das macht ihn zu einem wunderbaren Zeugen.

Bildinformationen

Stadt und Land

Vom Land stammend und einen großen Teil seines Lebens in der Stadt verbringend, sind Peter Rosegger beide Welten vertraut.

Bildinformationen

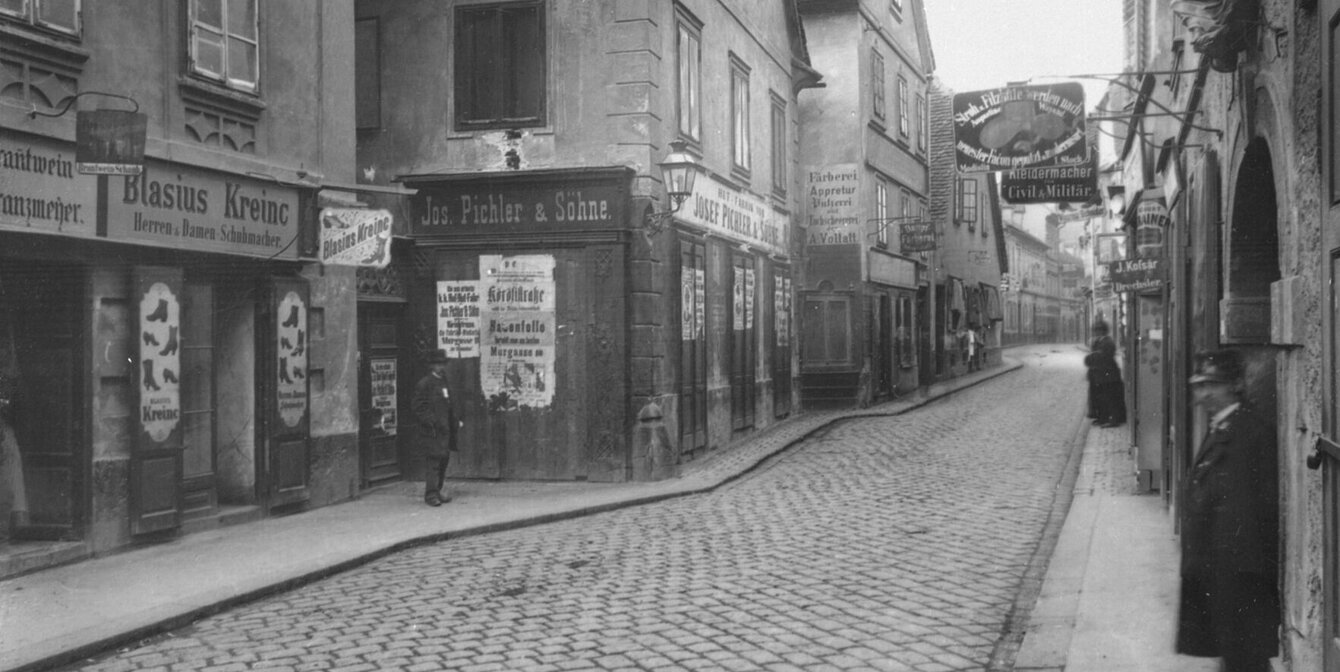

Stadt

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt es wie nie zuvor zu einer räumlichen Verdichtung des sozialen Lebens. In der Stadt zu leben, wird ökonomisch und kulturell zur dominierenden Lebensart. Viele ziehen vom Land in die Stadt, was zu großen Bauprojekten führt – auch in Graz. Es entstehen Gebäude mit teilweise mehr als zehn Wohneinheiten, die Zahl der Wohnhäuser steigt innerhalb von 50 Jahren um 35 %, jene der Wohneinheiten um 50 %. Auch die Infrastruktur wird ausgebaut: Zubringerstraßen erhalten Boulevardcharakter, Brücken entstehen nach neuesten technischen Möglichkeiten, Gas- und Wasserwerke werden errichtet. Gründe für den starken Zuzug nach Graz sind dessen Position als Landeshauptstadt und Verwaltungsmittelpunkt, als dominanter Handelsort und Konzentrationspunkt des Kapitals. Angestellte des öffentlichen Dienstes, Beamte und wohlhabende Selbstständige leben in den neu errichteten bürgerlichen Wohnhäusern in St. Leonhard und Geidorf. In der Murvorstadt siedeln sich entlang der Eisenbahnlinien und der wichtigsten Fernverkehrsstraßen Industrien an, die Arbeiter/innen anziehen. Trotz allem bleibt Graz eine grüne Stadt und damit reizvoll für Rentner aus der ganzen Monarchie.

Peter Rosegger weiß Graz zu schätzen und bringt sich in die Debatten um das Stadtbild ein – sei es zur Frage der Erhaltung des Mariagrüner Waldes oder der Umgestaltung des Schlossberges. Es gibt aber auch Seiten an Graz, die ihn stören, wie zum Beispiel die Luftverschmutzung, die um 1900 bereits ein großes Problem darstellte.

Land

Die bäuerliche Bevölkerung in den alpinen Regionen der Obersteiermark lebt in der Mitte des 19. Jahrhunderts karg und arbeitsreich. Steiles Gelände, kaltes Klima und lange Winter machen den reinen Getreideanbau unattraktiv, Mischwirtschaft und Viehzucht dominieren. Diese Formen der Bewirtschaftung sind ganzjährig arbeitsintensiv und erfordern viele hausgebundene Dienstboten. Im Vergleich mit anderen steirischen Regionen sind die Besitzgrößen ausgedehnt und verfügen über viel Wald. Beides verstärkt sich bis zum Ende des Jahrhunderts, unter anderem als Folge der Aufhebung der Grundherrschaft inklusive Grundentlastung. Ankäufe verlassener Höfe führen zu Besitzkonzentrationen, freie Gebiete werden aufgeforstet und erhöhen den Waldanteil. Das gewonnene Holz geht anfänglich an die Industrie, später dient der Wald den Industriellen auch als Erholungsraum – zur Jagd. Vor allem in den Industrieregionen gibt es in der Steiermark um die Jahrhundertwende aber auch viele Zwergbetriebe bis 5 ha. Viele Arbeiter/innen führen zugleich kleinste Landwirtschaften zur Existenzsicherung oder Verbesserung des Einkommens. Das dafür nötige Land erhalten sie oft vom Arbeitgeber.

Rosegger beobachtet die Landflucht mit zunehmender Bitterkeit. Wiederholt prangert er den Steuerdruck an. Er spart aber auch nicht mit Kritik an den Bauern, die ihre Höfe verkaufen, er unterstellt ihnen Habgier und Naivität. Am deutlichsten bringt er seine Einschätzung in seinem Roman Jakob der Letzte zum Ausdruck, den er als Dokumentation über den Untergang des Bauerntums in den Alpen versteht.

Bildinformationen

Wohnorte

Bäuerliches Wohnen

In der Stadt zu wohnen ist eine Frage des Geldes. Durch das schnelle Bevölkerungswachstum entsteht bald Wohnungsknappheit und günstige Wohnungen sind am schwersten zu finden. Auch Versuche, die Schaffung von Arbeiterquartieren steuerlich zu begünstigen, zeigen kaum Wirkung. Deswegen kommt es bald zur Überbelegung von Wohnraum, aber auch zur Entstehung von Keller- und Kleinstwohnungen: Zum Wohnen, Schlafen und Kochen bleibt nur noch ein Raum. In dieser Enge steigt die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, chronische Erkrankungen treten vermehrt auf, auch Depressionen und Schlafstörungen nehmen zu. Viele Arbeiter/innen ziehen es deshalb vor, außerhalb der Stadt zu wohnen und lange Arbeitswege in Kauf zu nehmen. Wer mehr verdient, lebt in größeren Wohnungen, die auch besser ausgestattet sind. Um 1900 gibt es in Graz schon in 32,8 % aller Wohnungen fließendes Wasser, den Luxus eines Badezimmers genießen nur 7,3 % der Grazer/innen. Noch seltener sind Gas (2,9 %) und elektrischer Strom (0,6 %). Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände aus dieser Zeit erzählen vom Wohnkomfort wohlhabender Menschen.

Peter Roseggers erste Wohnung in Graz befindet sich in der Wickenburggasse 5. Er ist Untermieter des pensionierten Finanzrates Franz Frühauf. Nach der Heirat mit Anna Pichler zieht das junge Paar in das Haus des Schwiegervaters in der Sackstraße. Als gefeierter und gut verdienender Autor erwirbt er schließlich eine Wohnung in der Burggasse 16/Ecke Opernring 10. Diese im dritten Stock gelegene Wohnung bewohnte Rosegger 34 Jahre lang.

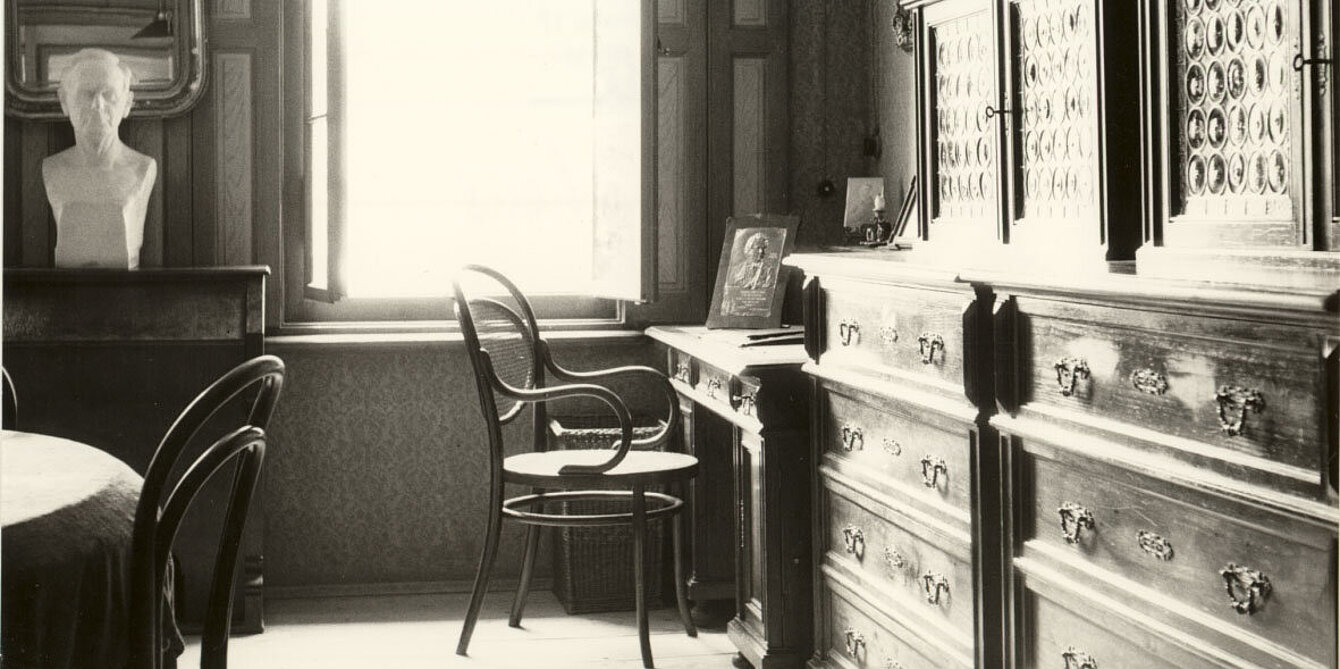

Städtisches Wohnen

In der Stadt zu wohnen ist eine Frage des Geldes. Durch das schnelle Bevölkerungswachstum entsteht bald Wohnungsknappheit und günstige Wohnungen sind am schwersten zu finden. Auch Versuche, die Schaffung von Arbeiterquartieren steuerlich zu begünstigen, zeigen kaum Wirkung. Deswegen kommt es bald zur Überbelegung von Wohnraum, aber auch zur Entstehung von Keller- und Kleinstwohnungen: Zum Wohnen, Schlafen und Kochen bleibt nur noch ein Raum. In dieser Enge steigt die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, chronische Erkrankungen treten vermehrt auf, auch Depressionen und Schlafstörungen nehmen zu. Viele Arbeiter/innen ziehen es deshalb vor, außerhalb der Stadt zu wohnen und lange Arbeitswege in Kauf zu nehmen. Wer mehr verdient, lebt in größeren Wohnungen, die auch besser ausgestattet sind. Um 1900 gibt es in Graz schon in 32,8 % aller Wohnungen fließendes Wasser, den Luxus eines Badezimmers genießen nur 7,3 % der Grazer/innen. Noch seltener sind Gas (2,9 %) und elektrischer Strom (0,6 %). Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände aus dieser Zeit erzählen vom Wohnkomfort wohlhabender Menschen.

Peter Roseggers erste Wohnung in Graz befindet sich in der Wickenburggasse 5. Er ist Untermieter des pensionierten Finanzrates Franz Frühauf. Nach der Heirat mit Anna Pichler zieht das junge Paar in das Haus des Schwiegervaters in der Sackstraße. Als gefeierter und gut verdienender Autor erwirbt er schließlich eine Wohnung in der Burggasse 16/Ecke Opernring 10. Diese im dritten Stock gelegene Wohnung bewohnte Rosegger 34 Jahre lang.

Bildinformationen

Arbeitswelten

Die ausdifferenzierte Arbeitswelt in der Stadt bietet ein weiteres Feld an Beschäftigung. Trotzdem rät der Journalist Peter Rosegger den Menschen am Land davon ab, ihr Glück in der Stadt zu versuchen, denn er sieht auch die Kehrseite: die Proletatisierung der vielen ungelernten Arbeiter und Arbeiterinnen.

Bildinformationen

Arbeitswelt Land

Trotz der Abwanderung aus ländlichen Gebieten arbeiten um 1910 noch 55 % der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Neben bäuerlichen Besitzern dominieren Knechte und Mägde. Bei entsprechender Eignung und Leistung kann man innerhalb der streng hierarchischen Struktur aufsteigen und mehr verdienen. Neben Bargeld, das am Ende der Dienstzeit ausbezahlt wird, besteht der Lohn auch aus Naturalien. Der Arbeitstag dauert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, für das Einnehmen der Mahlzeiten gibt es Pausen. Je mehr Dienstboten auf einem Hof arbeiten, desto stärker ausgeprägt ist auch die Arbeitsteilung: Acker, Wiese und Wald sowie die Versorgung der Zugtiere sind die Arbeitsbereiche der Knechte. Mägde kümmern sich um Garten, Haus sowie Küche und versorgen Kühe und Kleintiere. Küchenarbeit bedeutet, auch an Sonn- und Feiertagen am Herd zu stehen, was zu längeren Arbeitszeiten führt. Das Anfertigen und Reparieren von Schuhen, Kleidern, Stoffen und Körben übernehmen Störhandwerker. Diese wandern von Hof zu Hof und bringen neben ihren Fertigkeiten auch Nachrichten mit.

Peter Rosegger kennt die Härte der Landarbeit und nimmt sich bei ihrer Beschreibung kein Blatt vor den Mund. Mit aller Schärfe kritisiert er die Ausbeutung der Landarbeiter/innen und die Ungerechtigkeit des Heiratsverbotes für Mittellose. Trotz allem rät er der Landbevölkerung, ihr Elend am Land nicht gegen die Proletarisierung in der Stadt einzutauschen.

Bildinformationen

Arbeitswelt Stadt

Industrie, Handel und Verwaltung wachsen nach 1850 stark an, während die Erträge in der Landwirtschaft sinken. Aus diesem Grund suchen viele Menschen Arbeit in der Stadt. Die einkommensschwächste Gruppe unter den Werktätigen sind die Arbeiter/innen in Industrie und Gewerbe. Um 1900 verdienen nur wenige mehr als 1.200 Kronen im Jahr. Besser verdienende Arbeiter/innen finden sich in dem Druckereigewerbe, der Metallverarbeitung und dem Maschinenbau. Dieser „Arbeiteraristokratie“ geht es finanziell oft besser als so manchem kleinen Händler oder Gewerbetreibenden, von denen um 1900 kaum 50 % einkommensteuerpflichtig sind. Die im Schnitt reichste Personengruppe sind die Angestellten: mittlere und höhere Beamte, Verwaltungspersonal in Industrie und Handel. Sie stellen mehr als 25 % der Steuerzahler, ihr Einkommen speist sich vielfach aus mehreren Quellen. Das Gehalt wird mit Kapitalanlangen verbessert, bei rund 10 % durch Ertrag aus Hausbesitz. Spitzenverdiener/innen kommen aus der Gruppe der Selbstständigen wie Großhändler, Fabrikbesitzer/innen, aber auch Personen mit eigenen Mitteln.

Peter Rosegger nimmt die vermehrte Zuwanderung der ländlichen Bevölkerung in die Städte mit Sorge wahr. Warnend merkt er an, dass trotz des wachsenden Stellenangebots für Angestellte der soziale Aufstieg doch begrenzt ist und eigentlich nur die Hand- mit der Schreibtischarbeit vertauscht werde.

Bildinformationen

Bildung und Medizin

Beide Themen liegen Peter Rosegger sehr am Herzen. Zeit seines Lebens leidet er unter einer schwachen Konstitution und bekommt als Kind nur durch Zufall die Möglichkeit einer Schulbildung. Deswegen ist er gerne bereit, Initiativen zur Verbesserung der Situation zu unterstützen.

Bildinformationen

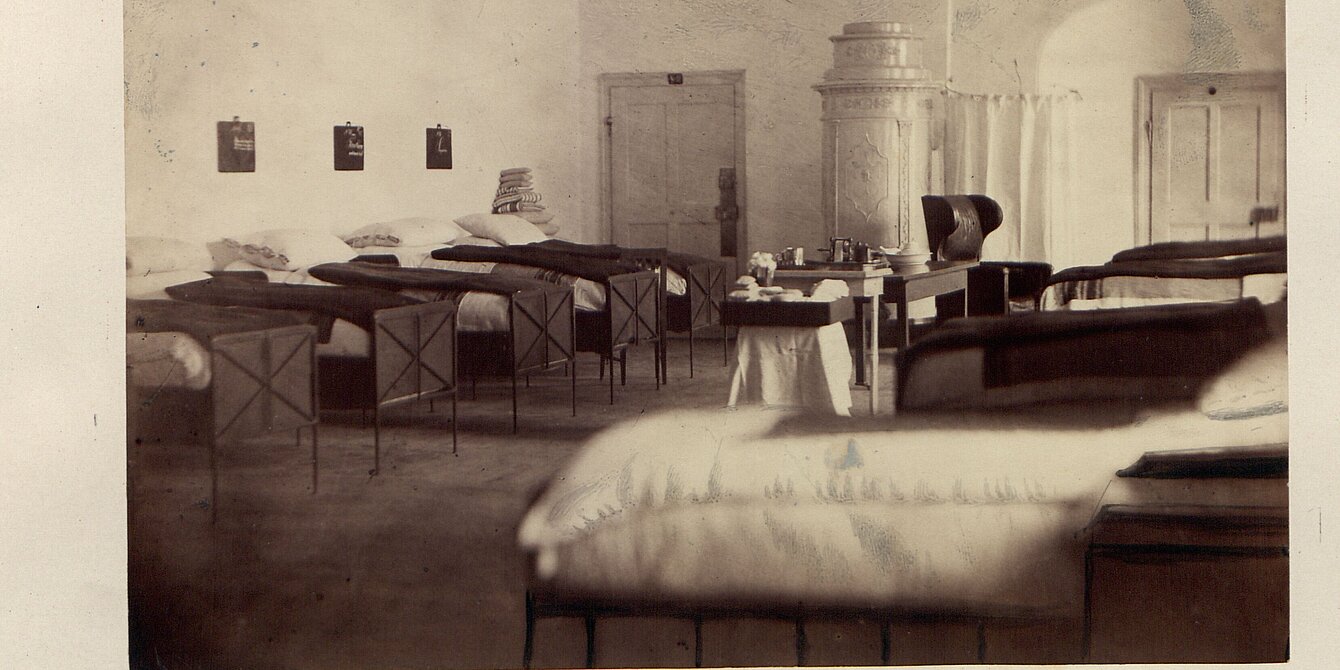

Medizin

Schon um 1860 wird darüber geklagt, dass vor allem in den ländlichen und ärmeren Regionen der Steiermark die Versorgung mit Sanitätspersonal mangelhaft ist. Viele Menschen behelfen sich mit der Volksmedizin, nur in schwerwiegenden Fällen wird ein (Wund-)Arzt gerufen. Zu dieser Zeit gibt es medizinisch ausgebildete Ärzte sowie niederärztlich ausgebildete Wundärzte. 1872/73 wird das Medizinstudium reformiert und damit auch die Wundarzt-Ausbildung abgeschafft. In der Folge verschärft sich die Situation, denn am Land liegt die medizinische Versorgung großteils in den Händen von Wundärzten. Diese dürfen zwar ihren Beruf weiterhin ausüben, treten aber vermehrt ihren Ruhestand an. Dies führt am Land zu Engpässen, während die Ärztedichte in der Stadt zunimmt. Eine Urbanisierung der Medizin zeichnet sich ab. Neben den niedergelassenen Ärzten verfügen Städte zumeist über private und öffentliche Krankenanstalten. Letztere sind seit 1855/56 verpflichtet, alle Kranken zu versorgen, auch wenn sie die Behandlungskosten nicht bezahlen können. Die größte Klinik der Steiermark ist das Allgemeine Krankenhaus in der Paulustorgasse in Graz, das um 1860 rund 650 Betten umfasst.

Peter Rosegger ist von klein auf schwächlich und leidet mit zunehmendem Alter vermehrt unter Atemwegsbeschwerden. Daher ist ihm gesundes Leben ein Anliegen. Er berichtet immer wieder in seiner Zeitschrift Heimgarten darüber und rührt die Werbetrommel für die Errichtung der Lungenheilanstalt Enzenbach und der Sonnenheilanstalt Stolzalpe.

Bildinformationen

Bildung

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wächst der Anteil jener Menschen, die lesen und schreiben können. Dennoch gibt es dabei einen großen Unterschied zwischen der Bevölkerung in Ballungsräumen und ländlichen Gebieten: Um 1880 können in Graz 4 von 100 Männern und 5 von 100 Frauen weder lesen noch schreiben, während in den ländlichen Regionen der Obersteiermark zwischen 13 % (Bruck a. d. Mur) und 17 % (Murau) der Männer sowie 10 % (Judenburg) und 19 % (Murau) der Frauen Analphabetinnen und Analphabeten sind. Das Reichsvolksschulgesetz von 1869 bestimmt, dass überall dort eine Volksschule zu errichten ist, wo im Umkreis von einer Stunde Fußmarsch 40 Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis 14 Jahren leben. Dennoch gibt es in Städten mehr Bildungsmöglichkeiten: So existieren etwa in Graz um die Jahrhundertwende nicht weniger als 23 Knaben- und Mädchenvolksschulen, 9 öffentliche Bürgerschulen, 3 Gymnasien, 1 Mädchenlyzeum sowie berufsbildende Schulen wie Lehrer/innenbildungsanstalt, Handelsakademie oder Staatsgewerbeschule. Erwachsene, die nicht oder nur schlecht alphabetisiert sind, können in Schnellkursen das Lesen und Schreiben erlernen.

Für Peter Rosegger ist die Bildung der Landbevölkerung nur dann von Vorteil, wenn sie den Schülerinnen und Schülern das Werkzeug liefert, um ihren Beruf als Bauern erfolgreich ausüben zu können. Die „Studierwut“ hingegen verurteilt er, denn sie entspringe nicht dem Wissensdurst, sondern dem Wunsch, etwas Besseres zu werden und nicht mehr körperlich arbeiten zu müssen.

Bildinformationen

Industrialisierung und Mobilität

Das 19. Jahrhundert ist eine Zeit der Beschleunigung. Industrialisierung und der starke Ausbau der Eisenbahn sorgen für eine Mobilisierung der Menschen. Reisen kommt in Mode. Auch Peter Rosegger ist von den modernen Möglichkeiten begeistert und nutzt jede Gelegenheit für eine Fahrt mit der Südbahn.

Bildinformationen

Mobilität

Erhöhte Mobilität und Geschwindigkeit prägen die Zeit ab 1850. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes setzt der Tourismus ein. Menschen beginnen zu reisen, in der Steiermark oft mit der Südbahn. Reiseführer und Handbücher erobern den Markt und neben den klassischen Sehnsuchtsorten zieht es viele in alpine Regionen: Natur wird zum idyllischen Gegenmodell der modernen Stadt. Entlang der Bahnstrecke entstehen neue Architekturen: Bahnhöfe, Hotels, Restaurants. Benachbarte Viertel erleben einen Aufschwung, moderne Straßen verbinden den oft am Stadtrand gelegenen Bahnhof mit dem Zentrum. Ab 1878 fahren in Graz Ankommende mit der Pferdetramway, ab 1899 mit der Elektrischen. Auch immer mehr Fahrräder sind auf den Straßen zu sehen. Hochräder sind noch ein exklusives Vergnügen, sie setzen Athletik und Finanzkraft voraus. Die bereits industriell gefertigten und damit günstigeren Niederräder machen es möglich, dass eine größere Anzahl von Menschen in die Pedale tritt. Wer es sich leisten kann, benutzt um 1900 bereits das Automobil. 32 Autos gibt es 1903 in der Steiermark, vier Jahre später bereits 107.

Peter Rosegger war ein Freund des Fortschritts. Ob Auto, Eisenbahn, Flugzeug, Telefon oder elektrisches Licht – er ist davon fasziniert. Ein Preislied sollte auf die moderne Technik geschrieben werden, ist er überzeugt.

Bildinformationen

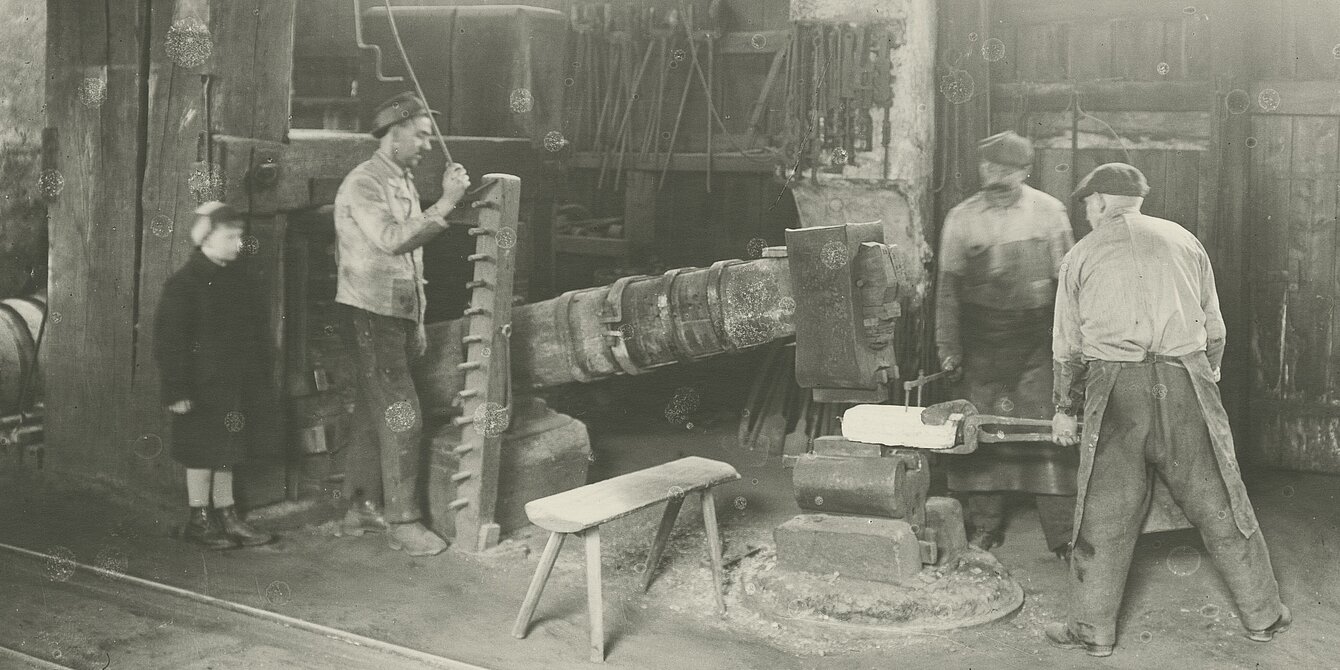

Industrialisierung

Ab den 1850er-Jahren setzt auch in der Steiermark die Industrialisierung ein. Ihr Taktgeber ist die Stechuhr: Sie dokumentiert die Schichtlängen, die je nach Gewerbe und Betrieb zwischen 12 Stunden (Hüttenwesen) und 24 Stunden (Ofenarbeiter in der Glasindustrie) dauern. Motor der Industrialisierung ist die Eisenbahn. Sie liefert Kohle zu den Industriebetrieben, die sich entlang der Bahnlinie ansiedeln. Zu den großen Arbeitgebern zählen Papierfabriken, Unternehmen der Zündholzherstellung und Glasindustrie, aber vor allem das Berg- und Hüttenwesen. Als sich sieben Betriebe des Eisenerzabbaues sowie der Eisen- und Stahlgewinnung zusammenschließen, entsteht der größte Roheisenproduzent Europas – die Österreichische Alpine Montangesellschaft. Ein neuer Zweig im Bergbau ist seit den 1880er-Jahren der Abbau von Magnesit in der Veitsch. Der für die Auskleidung von Hochöfen benötigte Stoff ist sehr gefragt, die Veitscher Magnesitwerke werden binnen kurzer Zeit zum Weltmarktführer. Die Industrialisierung bringt Veränderungen im Gewerbe: Einige durch die Fabriken unter Druck geratene Branchen stellen auf Reparaturarbeiten um. Versorgungsbetriebe können sogar expandieren.

Peter Rosegger schätzt den durch die zunehmende Industrialisierung angestoßenen Wirtschaftsaufschwung, sieht aber auch die Schattenseiten des Gründerzeitbooms. Vor allem der Raubbau an der Natur und das Ersetzen der Felder durch Wald und Wiese für die Holzwirtschaft und Viehzucht werden vom ihm kritisiert.

Bildinformationen

Meinungsmacher

Traditionell geben die Kirchen die Meinung vor. Neben sie treten im 19. Jahrhundert die Zeitungen. Liberale Pressegesetze und der Aufstieg der Parteien, die in den Zeitungen ihre Sprachrohre erkennen, ermöglichen diesen Aufschwung.

Bildinformationen

Meinungsmacher Journalismus

Der moderne Journalismus ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. 1861 wird die Konzessionspflicht für Zeitungen in Österreich aufgehoben. 1867 werden Meinungs- und Pressefreiheit sowie das Zensurverbot im Staatsgrundgesetz verankert. Damit sind die Voraussetzungen für ein dynamisches Pressewesen geschaffen. Gefördert wird dies auch durch das Entstehen der neuen Parteien. Neben die staatlichen Presseorgane wie die seit 1787 erscheinende Grätzer Zeitung treten immer mehr Gazetten, die sich als Sprachrohr einzelner politischer Lager verstehen. 1856 wird die bürgerlich-liberale Grazer Tagespost gegründet. Das katholische Grazer Volksblatt erscheint ab 1868 mit dem Ziel, der antiklerikalen Linie der Tagespost entgegenzutreten. 1890 tritt die sozialdemokratische Zeitung Arbeiterwille dazu, gefolgt vom radikal national ausgerichteten, erstmals im Jahr 1891 erscheinenden Grazer Tagblatt, das eine ernstzunehmende Konkurrenz für die liberale Tagespost wird. Unterschiedliche politische Sichtweisen führen zu regelrechten Fehden wie jener zwischen Grätzer Zeitung und Grazer Tagespost anlässlich der Proteste beim Besuch des spanischen Prinzen Don Alfonso.

Peter Rosegger ist nicht nur ein erfolgreicher Schriftsteller, sondern arbeitet auch als Journalist und Herausgeber seiner 1876 gegründeten Zeitschrift Heimgarten. In vielen Artikeln nimmt er zu den Geschehnissen der Zeit Stellung und prangert in Sozialreportagen die Missstände der Zeit an.

Meinungsmacher Kirche

Kirchen sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer noch prägend für die öffentliche Meinung, doch liberal eingestellte antiklerikale Kreise fordern mehr Einfluss auf das Erziehungswesen. Am 8. Februar 1869 wird die Leitung und Aufsicht der Volksschulen und der Bildungsanstalten für Lehrer/innen dem Landesschulrat unterstellt. Der Kirche und den Religionsgemeinschaften bleibt die Besorgung, Leitung und Aufsicht des Religionsunterrichtes. Die 1860er-Jahre bringen die weitgehende rechtliche Gleichstellung von katholischer und evangelischer Kirche. In Konflikt geraten beide Konfessionen gegen Ende des Jahrhunderts. Die deutschnationale, protestantisch geprägte „Los-von-Rom-Bewegung“ ruft zum Übertritt in die evangelische Kirche auf. Die katholische Kirche reagiert darauf mit dem Bau der Josefskirche im Gedenken an die Gegenreformation. Eine populäre Ausdrucksform katholischer Spiritualität ist in den 1880er-Jahren die Herz-Jesu-Verehrung. Ein weithin sichtbares Denkmal dessen ist die Herz-Jesu-Kirche in Graz-St. Leonhard, deren Bau von Fürstbischof Johann Baptist Zwerger gefördert wurde.

Die Herkunft Peter Roseggers ist vom Glauben geprägt. Er selbst setzt sich zeit seines Lebens mit religiösen Themen auseinander, wobei er es bedauert, als Erwachsener den naiven Glauben seiner Kindheit verloren zu haben. Die Entfremdung zwischen Peter Rosegger und der katholischen Kirche äußert sich auch immer wieder in der herben Kritik, mit der katholische Medien Roseggers Werke überziehen.

Bildinformationen

Politik

Im Gemenge der politischen Strömungen versucht Peter Rosegger sich von keiner Partei vereinnahmen zu lassen. Dies führt zu Widersprüchlichkeiten in seinen Aussagen und macht es späteren Strömungen leicht, ihn für sich zu beanspruchen.

Die Politik in Graz ist spätestens seit den 1880er-Jahren von liberalen, deutschnationalen und antiklerikalen Politikern geprägt. Diese Dominanz wird vor allem durch das bis 1914 nicht reformierte Kurienwahlrecht erreicht. Bemerkenswert ist, dass das Parteienspektrum der bürgerlichen Seite durchaus nicht homogen, sondern in sich gespalten ist, aber durch mehrere Faktoren zur Zusammenarbeit veranlasst wird.

Einer der wichtigsten Gründe für diese Kooperation ist das gemeinsame Ziel, eine stärkere politische Beteiligung der mehrheitlich links eingestellten Arbeiterschaft zu verhindern. Diese erreicht mit dem Einzug der ersten Sozialdemokraten in den Grazer Gemeinderat in Jahr 1900 einen Etappensieg und sollte in weiterer Folge die dritte Kurie dominieren.

Eine zweite wichtige Gemeinsamkeit der bürgerlichen Parteien ist ihre deutschnationale Einstellung. Charakteristisch für diese Haltung ist die Erklärung des neugewählten Grazer Bürgermeisters Dr. Ferdinand Portugall bei seiner Antrittsrede, in der er als eines der Ziele seiner Amtszeit die Wahrung von Graz als „durch und durch deutsche Stadt“ festlegt. Dies unterstreichend betont er, dass er deshalb „jede nationale Wühlerei fremder Elemente“ verhindern will, damit Graz „ein Hort der deutschen Art und Sitte“, kurz das „südöstlichste Bollwerk deutscher Cultur“ bleibe.

Eine weitere Radikalisierung erfährt die deutschnationale Stimmung in Graz in den 1890er-Jahren: Im Jahr 1895 kommt es zu einem Konflikt über slowenischsprachige Parallelklassen im Gymnasium in Cilli/Celje. Die angesichts der Mehrheit slowenischsprachiger Schüler/innen verständliche Forderung der slowenischen Seite wird von den Deutschsprachigen vehement abgelehnt. Der Konflikt eskaliert und führt schlussendlich zum Sturz der Regierung Windisch-Grätz, was zu einer nachhaltigen Verschärfung der Gegensätze zwischen der deutschen Mehrheit und der slowenischen Minderheit im steirischen Landtag beiträgt. Ebenso verschärft er die Spannungen zwischen den nationalen und liberalen Kräften auf der einen und den konservativen Kräften auf der anderen Seite, welche den Antrag zur Errichtung slowenischsprachiger Klassen im Reichsrat unterstützen.

Zwei Jahre später, 1897, kommt es im Zuge der Badeni-Verordnung zu neuerlichen Konflikten. Die Verordnung des Ministerpräsidenten Badeni sieht die grundsätzliche Gleichberechtigung der tschechischen und deutschen Sprache für den Staatsdienst in Böhmen und Mähren vor. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Verordnung formiert sich in den deutschsprachigen Gebieten der Monarchie Widerstand, mit Graz als dem Epizentrum der Unruhen. Die Heftigkeit der Proteste in der Stadt führt zum Einsatz des Militärs und fordert zwei Todesopfer. Dass gegen die protestierenden Studenten und Arbeiter das bosnisch-herzegowinische Infanterie-Regiment eingesetzt wurde, versteht die deutschnationale Seite als zusätzliche Provokation, was wiederum zu ihrer Ablehnung der Regierung in Wien und der Militärbehörden in Graz führt. Die vom Gemeinderat erhobene Forderung der Verlegung des bosnisch-herzegowinischen Regiments führt in weiterer Folge zur Auflösung des Gemeinderates durch die Regierung. Lösung ist dies keine, denn die Neuwahlen bringen einen überlegenen Sieg des deutschnationalen Kandidaten Dr. Robert Graf.

Im Zusammenhang mit den Badeni-Unruhen wird auch ein weiteres verbindendes Element der Parteienlandschaft deutlich: die Ablehnung der Regierung in Wien und damit ihre antihabsburgische Einstellung. Diese wird immer wieder in kleinen Gesten, so etwa durch den demonstrativen Verzicht auf Hochrufe auf das Kaiserhaus bei öffentlichen Anlässen, zum Ausdruck gebracht.

Dass die nationale Einstellung durchaus eine breite Basis hat, zeigt sich im Entstehen völkisch-nationaler Organisationen wie zum Beispiel des Vereins „Südmark“. Diese Gruppierungen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die gesellschaftspolitischen Eliten in Graz und befeuern auch den um 1900 in Graz bereits stark vertretenen Antisemitismus. Zugespitzt lässt sich wohl feststellen, dass der spätere Rang von Graz als „Stadt der Volkserhebung“ bereits um 1900 grundgelegt ist.

Peter Rosegger bemüht sich bei alledem, ein Mann der Mitte zu sein. Eine deutschnationale Einstellung und die Überzeugung von der besonderen Rolle der Deutschen in der Habsburgermonarchie ist aber deutlich aus seinen Schriften herauszulesen. Aus dieser Einstellung heraus unterstützt er Vereine wie „Südmark“ und wendet sich gegen nationale Bestrebungen anderer Völker der Monarchie.