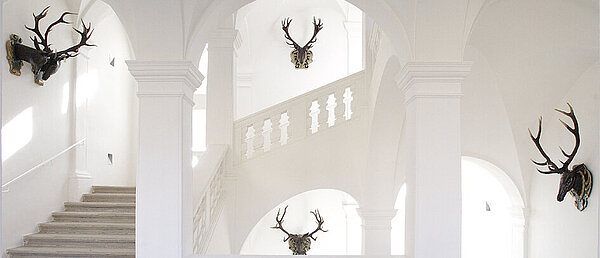

Das Jagdmuseum in Schloss Stainz wird eröffnet. Heute ist die Jagdkundliche Sammlung am Universalmuseum Joanneum die größte ihrer Art in ganz Österreich.

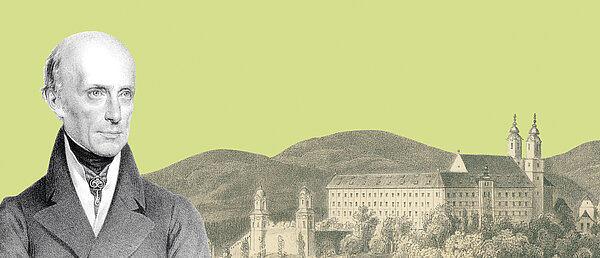

Museen in Schloss Stainz Das Jagdmuseum präsentiert die facettenreiche Kulturgeschichte der Jagd und spannendes Naturwissen. Das Landwirtschaftsmuseum zeigt die Entwicklung land- und forstwirtschaftlicher Arbeit von vorindustrieller Zeit bis heute. Das Erzherzog Johann Museum ist den fortschrittlichen Initiativen und dem bewegten Leben Erzherzog Johanns gewidmet.

2006

2009

Die Ausstellung des Landwirtschaftsmuseums wird neu konzipiert. Im Fokus steht die Entwicklung der steirischen Land- und Forstwirtschaft.

2024

Mit der Eröffnung des neuen Erzherzog Johann Museums in Schloss Stainz wird das Universalmuseum Joanneum um ein weiteres Museum reicher, das sich auf rund 650 m² Ausstellungsfläche mit dem Leben und Wirken seines Stifters auseinandersetzt.

Aktuelle Programmhighlights

Genussreise in Stainz

Auf den Spuren von Erzherzog Johann

Diese Genussreise führt Sie über den Erzherzog-Johann-Weg durch einen Ort voller Geschichte, Tradition und eindrucksvoller Schauplätze.

Jeden letzten Freitag im Monat.

Aktionstag

Ferienspaß im Museum

Ein Tag in den und rund um die Museen in Schloss Stainz

Museen in Schloss Stainz

23.07.2025

Veranstaltung

Sommerwochen

Ein Prinz in der Steiermark?

Erzherzog Johann Museum Schloss Stainz

05.08. - 08.08.2025

Kinderprogramm

Klub für Frechdachse

Abenteuer im Museum

Museen Schloss Stainz

Termine: 16.4., 17.4., 2.5., 30.5., 20.6., 16.7., 29.10., 30.10., 8.11., 29.11.2025

Fixführung

Fixführung Museen in Schloss Stainz

Jagdmuseum oder Landwirtschaftsmuseum oder Erzherzog Johann Museum

Dienstag-Freitag sowie Sonntag jeweils um 15:00

Familienführung

Unterwegs mit Johann, Anna und Franz

Familienführung im Erzherzog Johann Museum

Erzherzog Johann Museum Schloss Stainz

Jeden Samstag von 15:00 - 16:30 Uhr

Ihre persönlichen Servicestellen

Die Servicestellen des Jagdmuseums und des Landwirtschaftsmuseums Schloss Stainz mit ihren Sammlungs- und Arbeitsstätten stehen das ganze Jahr über für Anfragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bildinformationen