Das Universalmuseum Joanneum ist Österreichs ältestes und zweitgrößtes Museum. Es wurde 1811 von Erzherzog Johann der Steiermark mit dem Auftrag gestiftet, Zeugnisse der Natur, Kunst und Kultur des Landes zu sammeln, zu erforschen und zu vermitteln, um damit die geistige und technologische Entwicklung der Steiermark aktiv zu fördern.

Heute sind wir ein Teil der internationalen Museumscommunity und handeln nach den Ethischen Richtlinien von ICOM. Wir sammeln, bewahren, erforschen, interpretieren und präsentieren, um unseren Besucher*innen das Wissen über die Vergangenheit und Gegenwart, aber auch über die Chancen und Herausforderungen der Zukunft zugänglich zu machen und sie zu innovativen Ideen und zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen zu inspirieren.

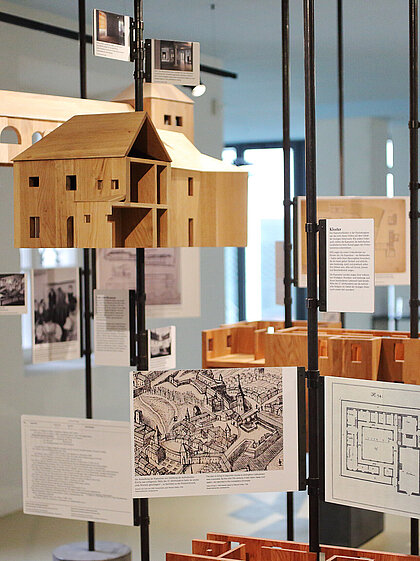

Wir betreuen 14 Standorte, in denen Kultur, Geschichte, Kunst, Technik und Natur erlebt werden können, verlassen dabei auch die Museumsräume und gehen mit unseren Inhalten zu den Menschen hinaus, um neue Communities zu erreichen und für unsere Museen zu begeistern. Mit einem partizipativen Zugang laden wir alle ein, an unserem Programm teilzunehmen und dieses mit neuen Initiativen zu bereichern.

Unsere Mitarbeiter*innen begreifen wir als den wichtigsten Faktor unseres Erfolgs. Aus diesem Grund legen wir großen Wert darauf, die Motivation und Zufriedenheit unser Mitarbeiter*innen zu fördern. Nachhaltiges Handeln gehört zu den grundlegenden Leitlinien unserer Arbeit.

Als meistbesuchte Kulturinstitution des Landes Steiermark stehen wir im Dienst der Öffentlichkeit, prägen das Bild der steirischen Kulturlandschaft und bereichern die Lebensqualität der Menschen. Mit unseren internationalen Projekten und Kooperationen positionieren wir uns als bedeutender Partner in der europäischen Museumslandschaft und stehen in einer Reihe mit renommierten Mehrspartenmuseen weltweit.