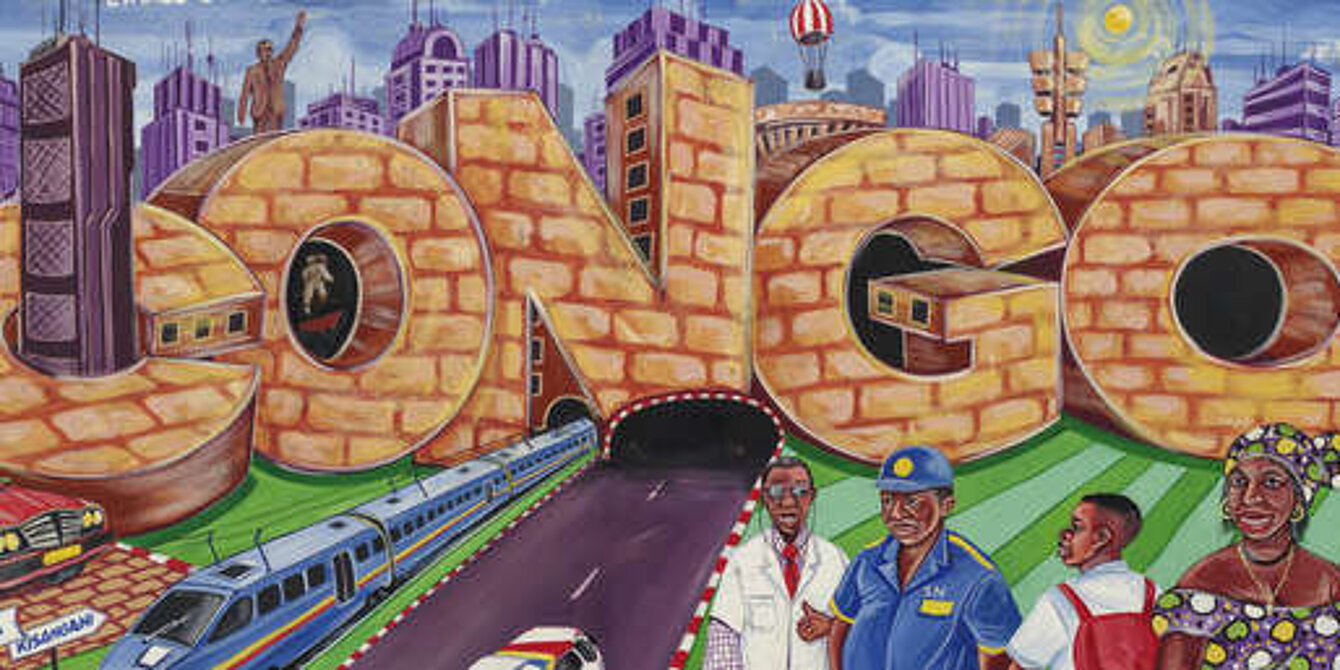

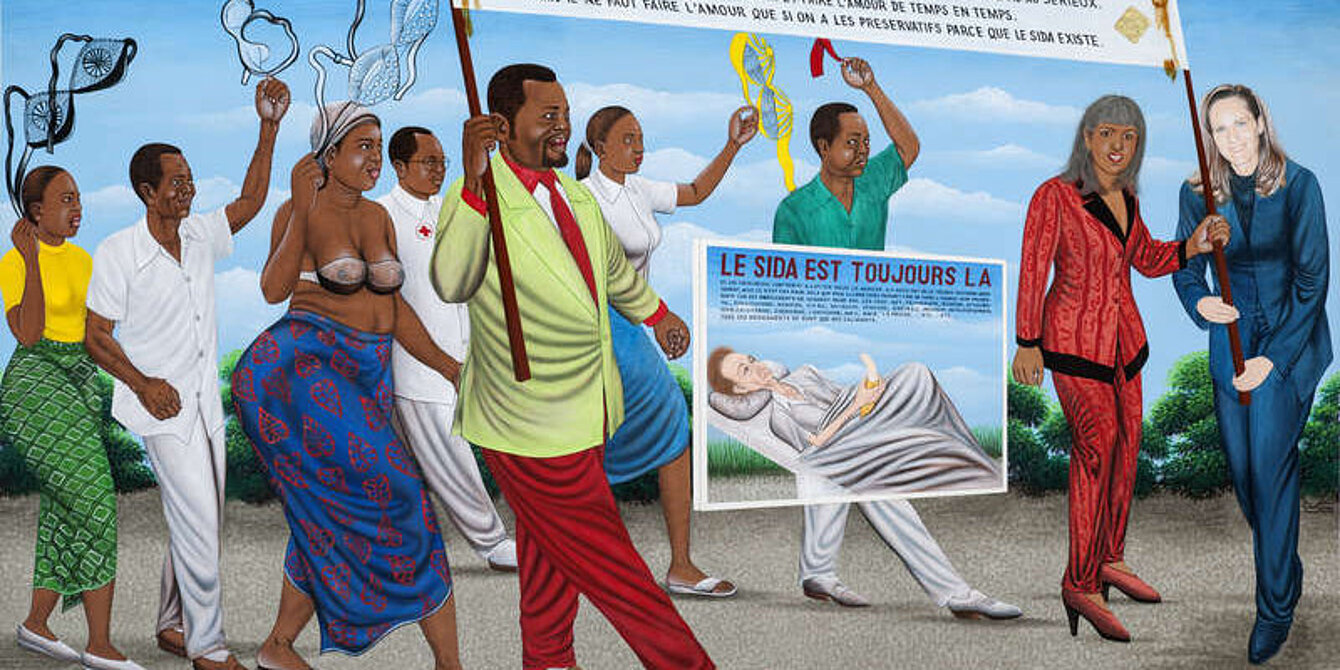

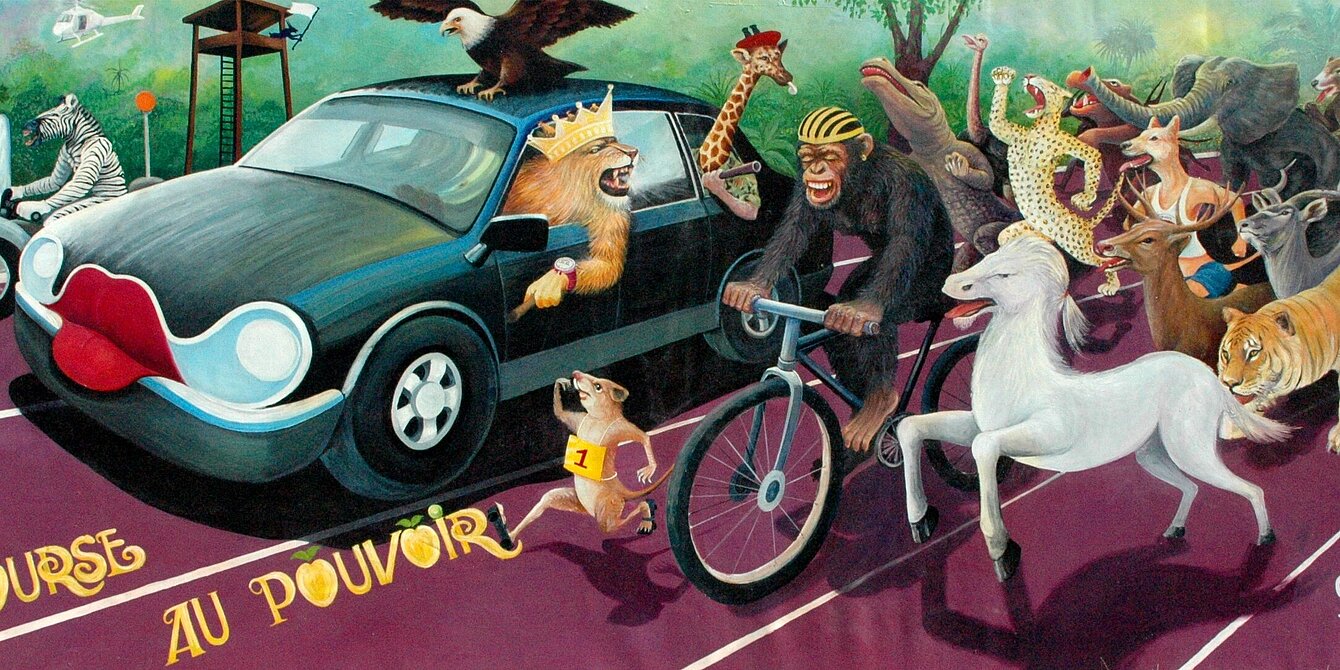

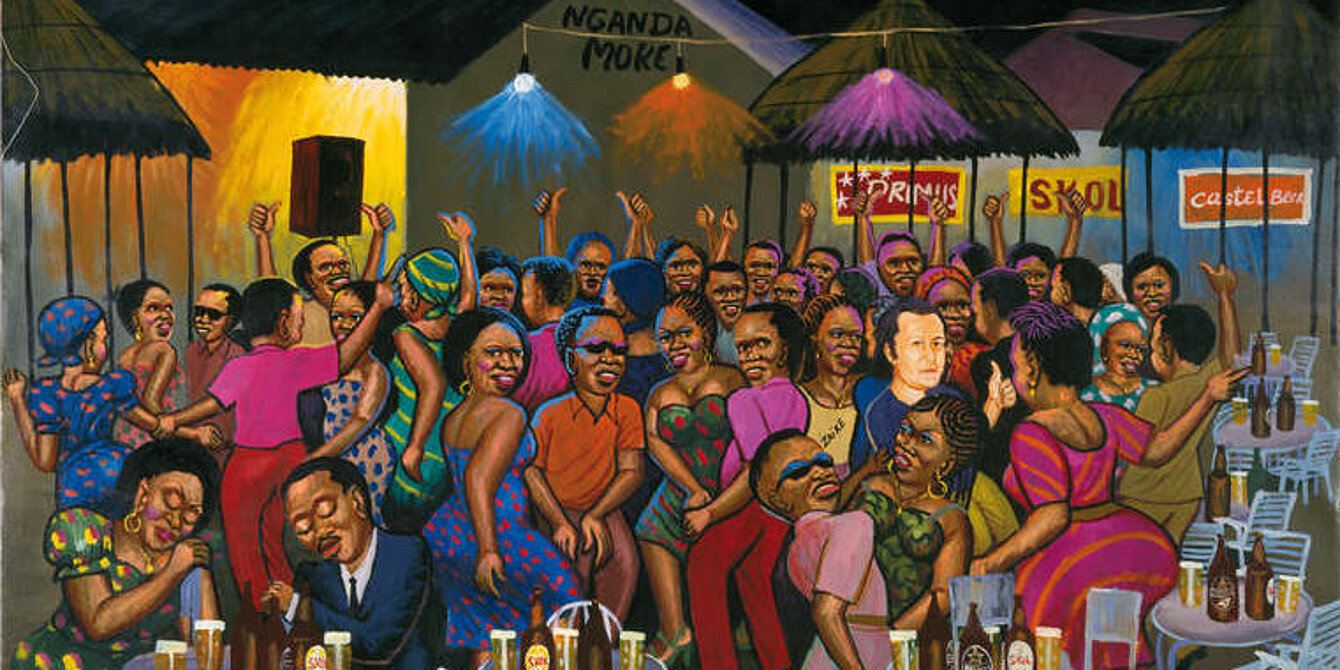

Als gedanklicher Ausgangspunkt für die Ausstellung diente das Buch Tram 83 des aus Lubumbashi stammenden und in Graz lebenden Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila. Er beschreibt darin einen imaginären Ort, der zwar von der gesellschaftlichen Realität kongolesischer Städte ausgeht, jedoch letztlich nahezu überall sein könnte. Auch in der Ausstellung, die in sechs Kapitel („Straße“, „Bar“, „Heim“, „Stars“, „Spiritualität“ und „Ausbeutung“) gegliedert ist, schieben sich reale und imaginäre Orte und Räume ineinander, die gemeinschafts- und identitätsstiftende Funktion haben und Momente der Fiktion verdichten. Die einzelnen Kapitel, aufgebaut als Narrative, sind nicht streng voneinander getrennt, sondern verbinden und verdichten sich immer wieder durch bestimmte Motive und Themen. Eine über zwei Etagen reichende Zeitleiste liefert Informationen zu wichtigen historischen Ereignissen und dient der Kontextualisierung der ausgestellten Arbeiten. Durch die Akkumulation von unterschiedlichen Materialien und verschiedenen visuellen Ebenen soll eine nahezu überfordernde Dichte hergestellt werden, über die sich auch die Dichte und Spannung einer kongolesischen Großstadt vermittelt.

Congo Stars

Bildinformationen

Laufzeit

22.09.2018 - 27.01.2019

Eröffnung

22.09.2018, 11 Uhr

Ort

Kunsthaus Graz

Kuratiert von

Sammy Baloji, Bambi Ceuppens, Fiston Mwanza Mujila, Günther Holler-Schuster und Barbara Steiner

Co-Kuratiert von

Alexandra Trost

Alle anzeigen

Über die

Ausstellung

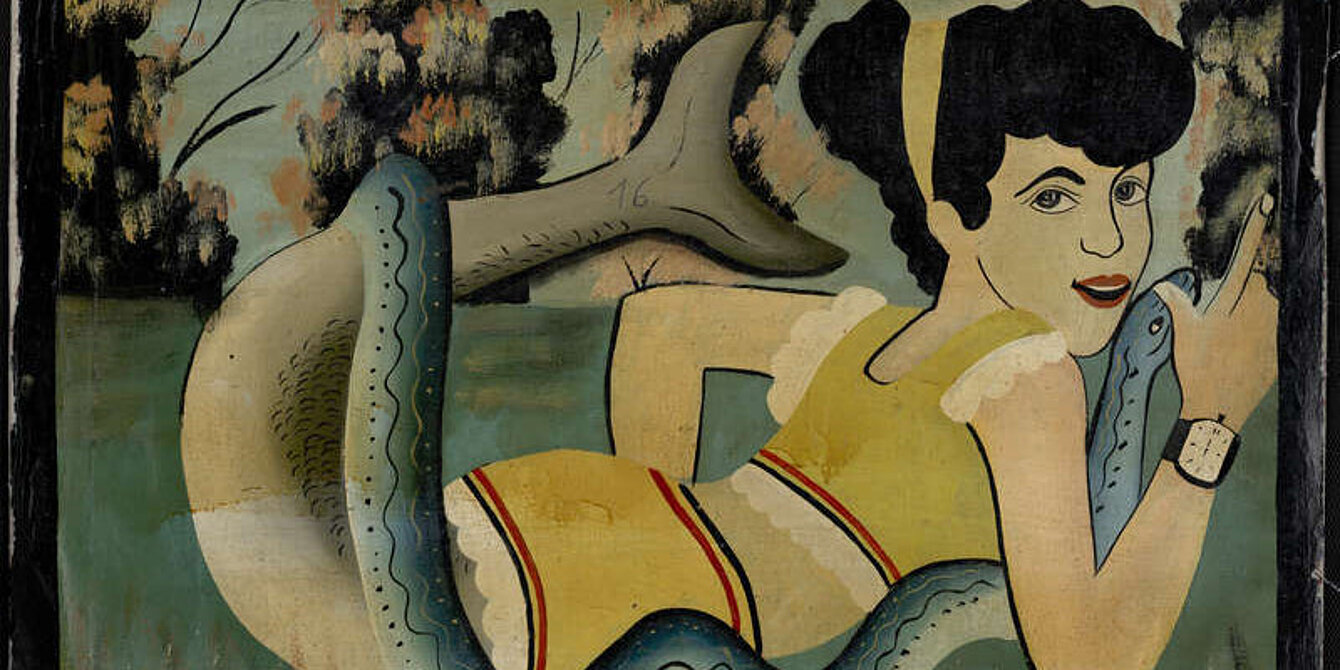

Congo Stars zeigt kongolesische Kunst von den 1960er-Jahren bis heute. Ausgangspunkt ist das Buch "Tram 83" des in Graz lebenden Autors Fiston Mwanza Mujila. Darüber hinaus legt Congo Stars einen Schwerpunkt auf die historischen und aktuellen Beziehungen zwischen der Steiermark, Österreich und dem Kongo.

Kooperation mit

Congo Stars findet im Rahmen von steirischerherbst´18 statt.

Österreich und der Kongo

Wesentlich für die Entscheidung, Congo Stars im Kunsthaus Graz zu zeigen, sind mitunter überraschende historische und aktuelle Beziehungen zwischen der Steiermark, Österreich und dem Kongo. Die Verbindungen und Verflechtungen sind vielfältiger Natur und reichen weit zurück – von Ausbildungsprogrammen in den 1960er-Jahren über die Jahrzehnte währende Lehre der österreichischen Professoren Oswald Stimm und Peter Weihs an der Académie des Beaux-Arts in Kinshasa bis hin zu den Aktivitäten des Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila, der heute in Graz lebt. Nicht nur haben wichtige kongolesische Künstler wie Chéri Samba oder Tschibumba Kanda Matulu in den 1990er-Jahren in Graz ausgestellt, sondern es gibt auch bedeutende österreichische Sammlungen (Sammlung Ethnomedizin/Weltmuseum Wien, Sammlung Horvath für politische Kunst, Linz, Sammlung Peter Weihs, Kukmirn), die – neben Leihgeberinnen und Leihgebern aus Brüssel und Paris – der Ausstellung Congo Stars wesentliche Konvolute zur Verfügung stellten. Kongo und Österreich, die gezeigte Kunst und der Austragungsort der Ausstellung werden miteinander und beide mit länderübergreifenden gesellschaftspolitischen Ereignissen verbunden.

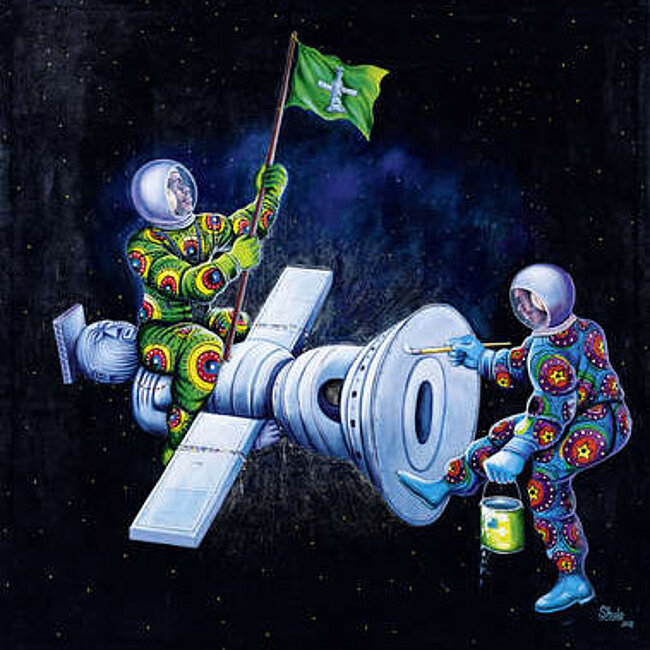

Congo Stars ist also keine „nationale Ausstellung“ oder gar Leistungsschau der DR Kongo. Der Titel spielt einerseits auf den Stern in der Nationalflagge an, die wie der Name des Staats entsprechend dem Wechsel der politischen Systeme und Regimes je nach Staatsdoktrin modifiziert wurde. Der Titel bezieht sich auch auf Populärkultur, auf lokale sowie internationale Stars und Helden und darüber hinaus auf den buchstäblichen Griff nach den Sternen: Zaire, so lautete der Staatsname zwischen 1971 und 1997, leistete sich ein ambitioniertes Weltraumprogramm. Auch die vielen utopisch-futuristisch anmutenden Darstellungen der Künstler/innen sprechen letztendlich von der Sehnsucht nach einem – sowohl territorial wie zeitlich in einem „Außerhalb“ liegenden – positiv besetzten gesellschaftlichen Raum. Letztendlich ist „Kongo“ Projektionsfläche, Imagination, dysfunktionaler Staat und umkämpftes Territorium zugleich.

Die Ausstellung wird im Kunsthaus Graz von 22.09.2018 bis 27.01.2019 und in der Kunsthalle Tübingen von 09.03.2019 bis 30.06.2019 gezeigt.

Mitten in den Vorbereitungen zu Congo Stars ist der Medizinanthropologe und Arzt Armin Prinz, einer der wichtigsten Kenner kongolesischer Kunst, verstorben. Die Ausstellung ist auch seinem Gedenken gewidmet.

Der kongolesische Maler Chéri Samba formuliert es so: „Diese Malerei kommt aus dem Volk, geht das Volk an, richtet sich an das Volk.“

Ausstellungsrundgang

Die Ausstellung Congo Stars zeigt zeitgenössische Kunst bzw. populäre Malerei kongolesischer Künstler/innen von den 1960er-Jahren bis heute. Ausgangspunkt ist der Roman Tram 83 des in Graz lebenden Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila. Er spielt in einer imaginären afrikanischen Großstadt und zeichnet ein Bild des pulsierenden Lebens mit all seinen Schattenseiten und Glücksmomenten. Die Fiktion des Bargeschehens wird zur Fiktion der afrikanischen Großstadt, ja sogar zur Fiktion des Kongo selbst. Die Ausstellung gliedert sich in unterschiedliche Kapitel, die über die Kunst eine ganze Bandbreite an historischen, gesellschaftlichen und politischen Bezügen zum Kongo eröffnet.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Die Ausstellung Congo Stars zeigt zeitgenössische Kunst bzw. populäre Malerei kongolesischer Künstler/innen von den 1960er-Jahren bis heute.

Congo Stars 22.09.2018 – 27.01.2019 - Ein Rundgang

Ausgangspunkt ist der Roman Tram 83 des in Graz lebenden Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila. Er spielt in einer imaginären afrikanischen Großstadt und zeichnet ein Bild des pulsierenden Lebens mit all seinen Schattenseiten und Glücksmomenten...

Dateigröße: 84 KB

Bildinformationen