Man kennt das Kunsthaus als Nilpferdbaby, Seeschnecke, Stachelschwein, Walfisch und als „freundlichen Außerirdischen“ – den zuletzt genannten Namen gab ihm Colin Fournier, einer der beiden Architekten. Für ihn ist das Kunsthaus ein biomorphes, undefinierbares Etwas, ein Hybrid, fremd und vertraut zugleich, mit dem „Charme eines freundlichen streunenden Bastards mit höchst fragwürdigem Stammbaum.“

Architektur

Bildinformationen

Architektur

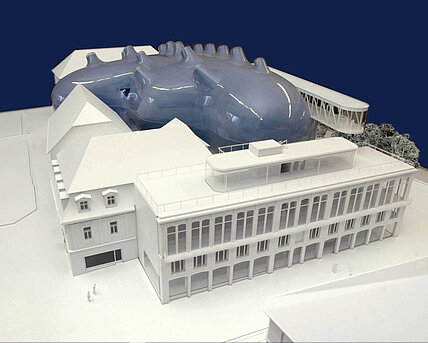

Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2003 erhielt Graz mit dem Kunsthaus ein neues architektonisches Wahrzeichen, das seitdem in einem Atemzug mit Uhrturm und Schlossberg genannt wird, jährlich zig tausend Besucher*innen aus aller Welt anzieht und schon längst zur städtebaulichen Identität der Stadt gehört. Anfang des Jahrtausends von den Architekten Peter Cook und Colin Fournier entwickelt, begeistert es durch seine eigenwillige Form und seine auffällige Farbe. Abends kommuniziert das Kunsthaus über die BIX-Medienfassade von realities:united mit dem Stadtraum.

Das Gebäude liegt in einem wenig privilegierten Stadtviertel gegenüber der Altstadt. Die Entscheidung, den Bau am Lendkai zu errichten, war von Anfang an auch wesentlich städtebaulich begründet. Das neue Gebäude wurde in eine Baulücke zwischen Lendkai und Mariahilferstraße gesetzt und grenzt unmittelbar an das „Eiserne Haus“. Dieses zwischen 1846 und 1848 als modernes Warenhaus errichtete Gebäude wurde entkernt und mit dem Kunsthaus verbunden. Die denkmalgeschützte Fassade mit seiner Gusseisenstruktur im Obergeschoss blieb erhalten. Mit der Errichtung des Kunsthauses Graz gelang es, das Gebiet rund um den Südtiroler Platz aufzuwerten und an die Grazer Altstadt anzubinden. Seitdem siedelten sich zahlreiche kleine Geschäfte und Lokale an, eine kreative Szene entwickelte sich.

Bildinformationen

Ausstellungsmaschine

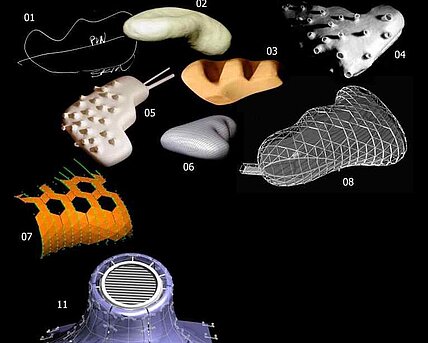

Bereits den ersten Überlegungen zum Raumprogramm des Kunsthauses liegt die Idee von „Plattformen“ zugrunde, die flexibel, anpassungsfähig und flüssig sein sollten. Wie beim Entwurf für das Bâtiment Public in Monte Carlo von 1973, dem ersten gemeinsamen Vorhaben von Cook und Fournier, sollte sich Architektur jeweils spezifisch aus verschiedenen „Events“ herausschälen, ein „feature-space“, also ein Raum mit Besonderheiten, eine Plattform für vielerlei Aktivitäten sein.

Als transdisziplinärer Ausstellungs-, Aktions- und Vermittlungsort für zeitgenössische Kunst in allen medialen Formen und mit insgesamt 11.100 m2 Nutzfläche verfügt das Kunsthaus Graz über ein differenziertes Raum- und Funktionsprogramm. Während der Innenraum des Gebäudes als „Blackbox der versteckten Möglichkeiten“ (Colin Fournier) die Kurator*innen zu immer neuen Raumnutzungen anregen soll, ist seine Außenhaut als Medienfassade bespielbar. Kunsthauscafé, Shop und eine Tiefgarage mit 146 Stellplätzen ergänzen das Angebot für die Besucher*innen.