Der Erste Weltkrieg (1914–1918) war der bis dahin umfassendste Krieg der Geschichte. Er hat die europäische Landkarte verändert, etwa 16 Millionen Menschen das Leben gekostet und wird heute als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet.

Die Steiermark und der Erste Weltkrieg

Helmut Konrad

Bildinformationen

Der folgende Beitrag ist der Steiermark gewidmet, die zwar nicht unmittelbar von den Kampfhandlungen des Krieges betroffen ist, dennoch aber von den Folgewirkungen stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie wird der Beginn des Krieges von der steirischen Bevölkerung wahrgenommen? Wie beeinflusst der „Große Krieg“ den Alltag der hier lebenden Menschen? Wie verändert sich die Produktion und wer unterstützt die im Krieg verwundeten Soldaten? Wie zerfällt das Land mit dem Ende der Monarchie?

Bildinformationen

Vorkrieg

Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn hatte in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg einen raschen Modernisierungsprozess durchlaufen, der unter der Besonderheit der sprachlichen, religiösen und kulturellen Vielfalt nicht zur (Zwangs)-Übereinstimmung von Staat, Nation und Sprache führte, sondern Differenz zuließ. Besonders „Wien um 1900“ wurde weltweit gerade wegen seiner Heterogenität als Sonderfall der kulturellen Hochblüte empfunden.

Graz, die Hauptstadt des zweisprachigen Kronlandes Steiermark (ein Drittel der damaligen Steiermark war slowenischsprachig) positionierte sich als „größte deutsche Stadt“ der Monarchie gegen die Vielfalt Wiens. Zwar siedelten sich auch hier viele Menschen an, darunter Slowenen aus der Untersteiermark, diese sahen sich aber einem großen Assimilationsdruck ausgesetzt und nahmen in der Folge rasch – spätestens im Generationswechsel – Deutsch als Umgangssprache an. Daneben zogen aus Wien pensionierte Beamten und Offiziere zu, denn das Leben war billiger als in der Residenzstadt und man sprach fast durchgängig Deutsch.

Bildinformationen

Graz verstand sich als deutsches Bollwerk in der Wissenschaft und in der Kunst. Die Studierenden verärgerten 1895 den Kaiser nachhaltig mit dem Absingen des Deutschlandlieds bei der Eröffnung der neuen Karl-Franzens-Universität. In den verbleibenden 21 Regierungsjahren betrat er diese Universität nicht mehr. Das Theater (Opernhaus) ist bis heute ein in Stein gemeißeltes Bekenntnis zum Deutschtum. Und die bildenden Künstler der Stadt blickten nicht nach Wien, sondern nach München.

Auf das Land, vor allem in die Untersteiermark, wurde dieser Deutschnationalismus durch Vereine getragen, allen voran durch den Deutschen Schulverein. Entlang der imaginierten „Sprachgrenze“ wurde zur „Verteidigung“ der deutschen Kultur um jeden Schulstandort, ja praktisch um jedes Schulkind gekämpft. Das Gebiet wurde, obwohl innerhalb des Staates, ja sogar innerhalb des Kronlandes positioniert, als „Grenzland“ verstanden.“

Kaiser Franz Joseph, seit 1848 auf dem Thron, regierte bei Kriegsausbruch seit 66 Jahren. Er hatte sich im Amt verbraucht, seine Anteilnahme am Geschehen war oft nur formaler Akt. Wie in einem Schattenbild war seine Macht in den letzten Jahren eher symbolisch. Aber er hielt das Reich zusammen und bot den zentrifugalen Kräften Paroli. Im Zeitalter des Nationalismus war es diese Symbolfigur, die neben der Bürokratie und dem Heer das Reich zusammenhielt.

Bildinformationen

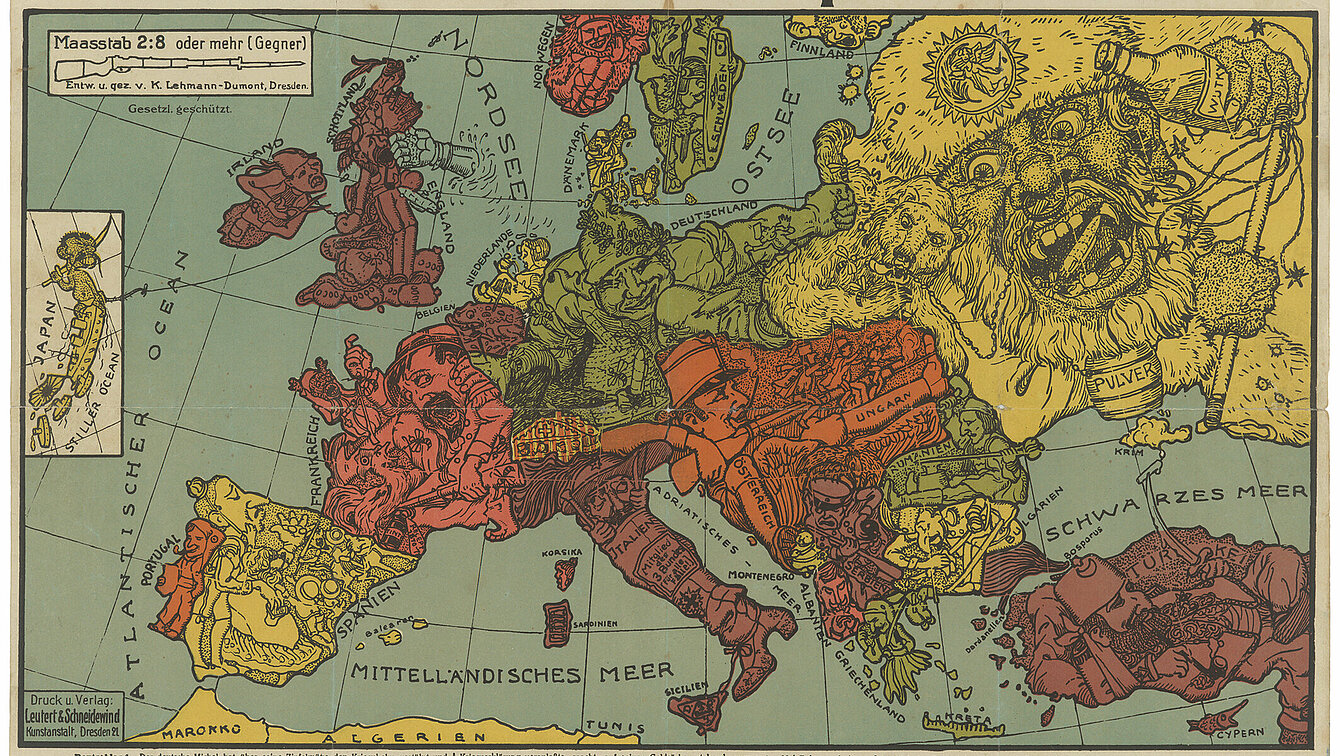

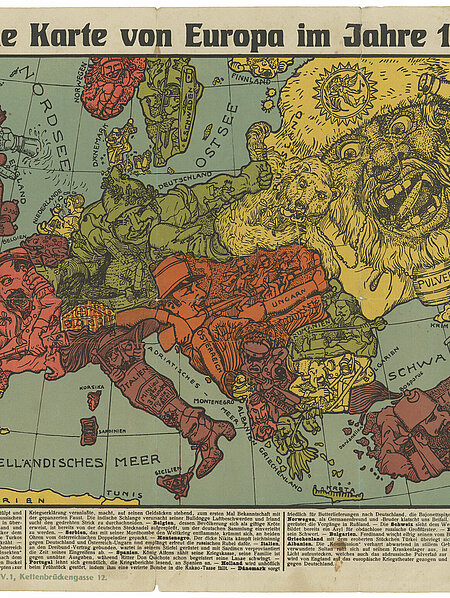

1914, 48 Jahre nach der Schlacht von Königgrätz und einem halben Jahrhundert der rasanten Globalisierung, hatten sich gleichzeitig Ängste und Erwartungshaltungen aufgebaut. Ängste, im Prozess der Modernisierung zu den Verlierern zu gehören; und Erwartungen, dass ein „Stahlgewitter“ verunsicherte Männlichkeiten wieder härten und dem Zeitalter der Vieldeutigkeiten wieder Strukturen geben könnte. Ein Krieg sollte die verunsichernden Ambivalenzen in klare Bilder von Gut und Böse, von Freund und Feind auflösen können.

Bildinformationen

Kriegsausbruch

Das Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin war, verbunden mit dem Ultimatum an Serbien, der Funke im Pulverfass von Präventivschlagkonzeptionen, Bündnissen für den Angriffs- und den Verteidigungskrieg, Aufrüstungsanstrengungen, Umverteilungsgelüsten und vielem mehr. Der Thronfolger, mit Graz von Geburt an verbunden, hatte große Pläne zum Umbau der Monarchie, die der alte Kaiser aber nicht mittragen wollte.

Die Serben erfüllten das Ultimatum, das die Monarchie nach dem Attentat stellte – bis auf einen Punkt: Ermittlungen österreichischer Organe auf serbischem Territorium. Dennoch erfolgte am 28. Juli 1914 die Kriegserklärung an Serbien. Mit der Logik der Bündnisse brach innerhalb einer Woche ein europäischer Krieg aus, der sich rasch zum Weltkrieg auswuchs. Die Tragik des Automatismus der wechselseitigen Verpflichtungen brachte es mit sich, dass man in den Krieg gleichsam hineinschlitterte.

Bildinformationen

Zweifellos war die veröffentlichte Meinung überwiegend für den Krieg. Kriegsbegeisterung machte sich breit, und als in Deutschland selbst die Sozialdemokraten für die Kriegskredite stimmten, waren sich auch die österreichischen Parteien einig. Sie konnten wegen der Suspendierung des Parlaments diesen Willen nicht politisch zum Ausdruck bringen. Suspendiert waren allerdings auch die parlamentarischen Einrichtungen des Landes Steiermark und der Stadt Graz.

Hinter der Stimmung der Meinungsbildner gab es aber auch Zweifel, Zurückhaltung und Ängste. Sie blieben im August 1914 weitgehend ungehört, die Begeisterung für einen Feldzug, der in wenigen Wochen vorbei sein sollte, überwog.

Graz und die Steiermark waren vor dem Ersten Weltkrieg Standorte einer Vielzahl von Truppenkörpern, die im sogenannten „3. Korps“ zusammengefasst wurden. Der Befehlsbereich reichte von der Steiermark über Kärnten, Krain, Triest, Istrien, Görz und Gradisca. Aus diesen Gebieten wurden auch die Offiziere, Soldaten und Mannschaften zusammengezogen und rekrutiert. Graz bildete ein militärisches Zentrum, hier befanden sich wichtige Kommandostellen, Kasernen und Anstalten der k.u.k. Armee, die das Stadtbild bis heute prägen. Auch das erste Flugfeld wurde schon bald am Grazer Thalerhof errichtet, der zuvor als Exerzierfeld genutzt wurde.

Am 25. Juli 1914 wurde teilmobilisiert. Das betraf auch das 3. Korps. Fahnenschwenkend zog man aus, auch die „Zweierbosniaken“, die in Graz stationiert waren und die zur Elitetruppe an der italienischen Front werden sollten. Es waren die muslimischen Soldaten, die vor dem Krieg die Anerkennung des Islam als zusätzliche offizielle Glaubensgemeinschaft der Habsburgermonarchie erreichten. Im Krieg waren sie dann schließlich das am meisten ausgezeichnete Regiment der Monarchie.

Bildinformationen

In Richtung Front

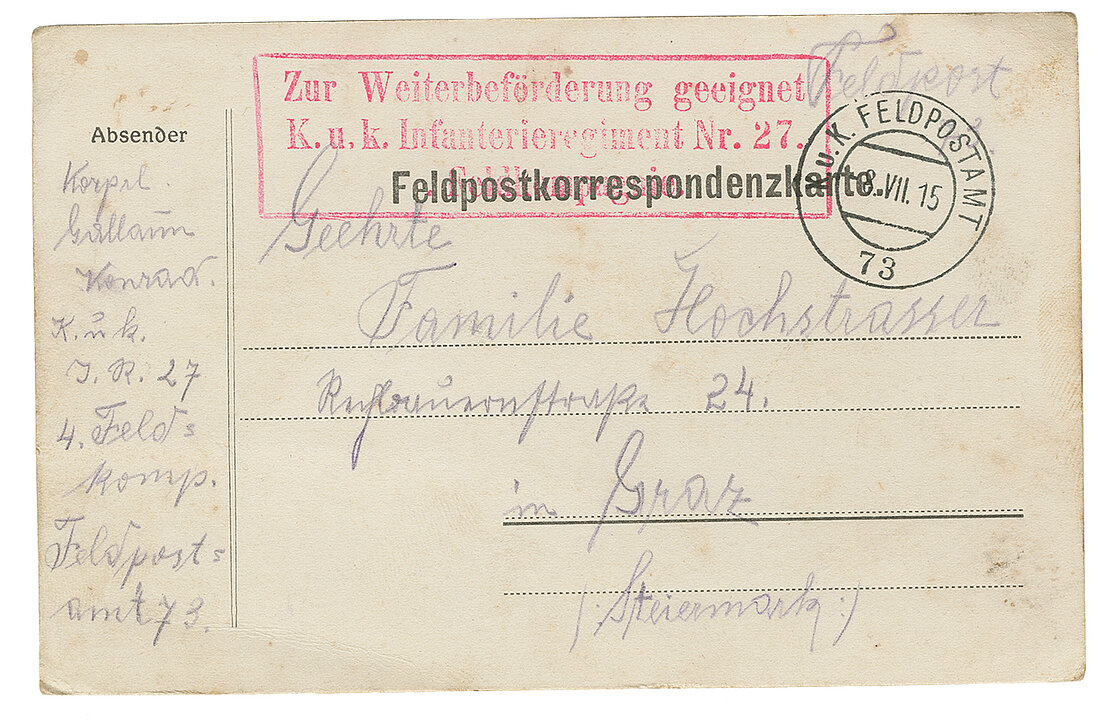

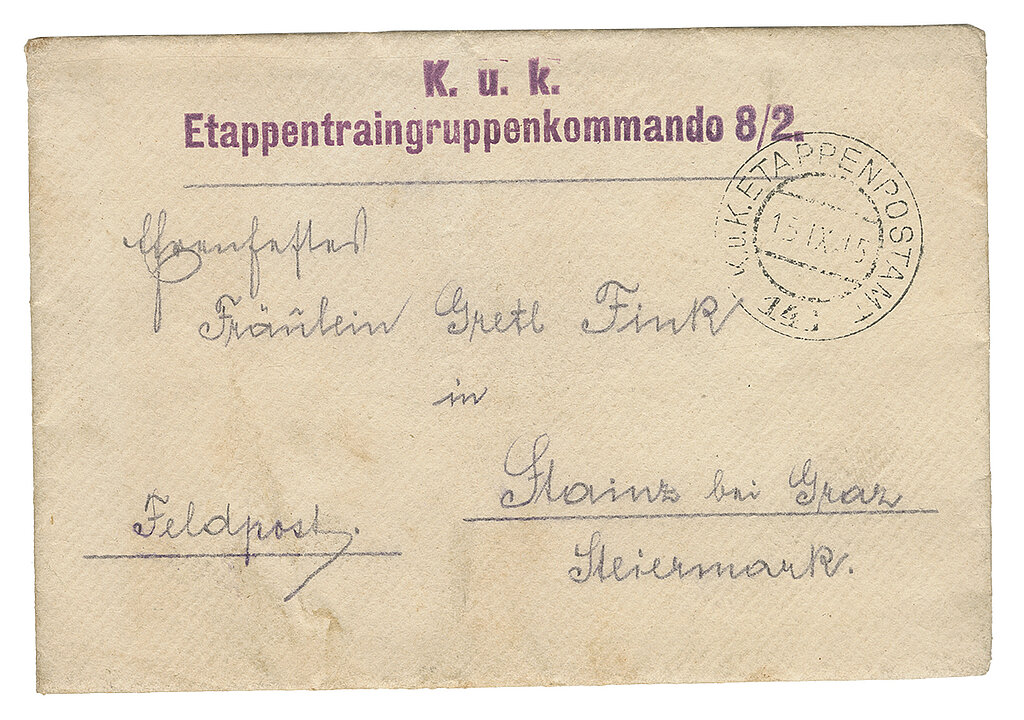

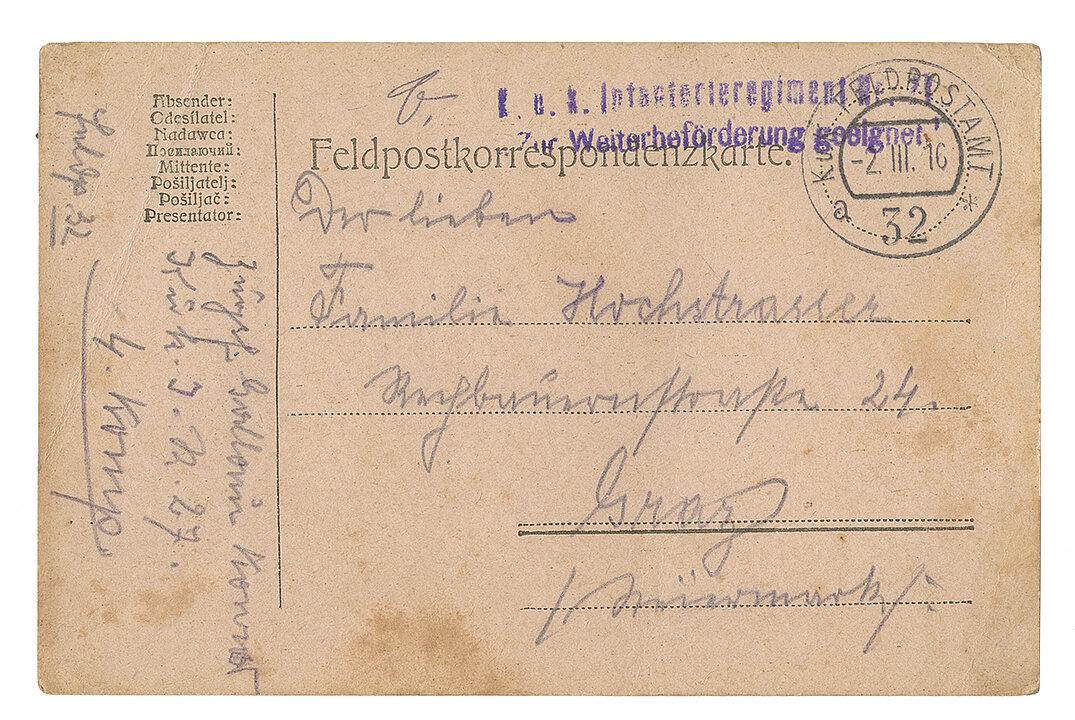

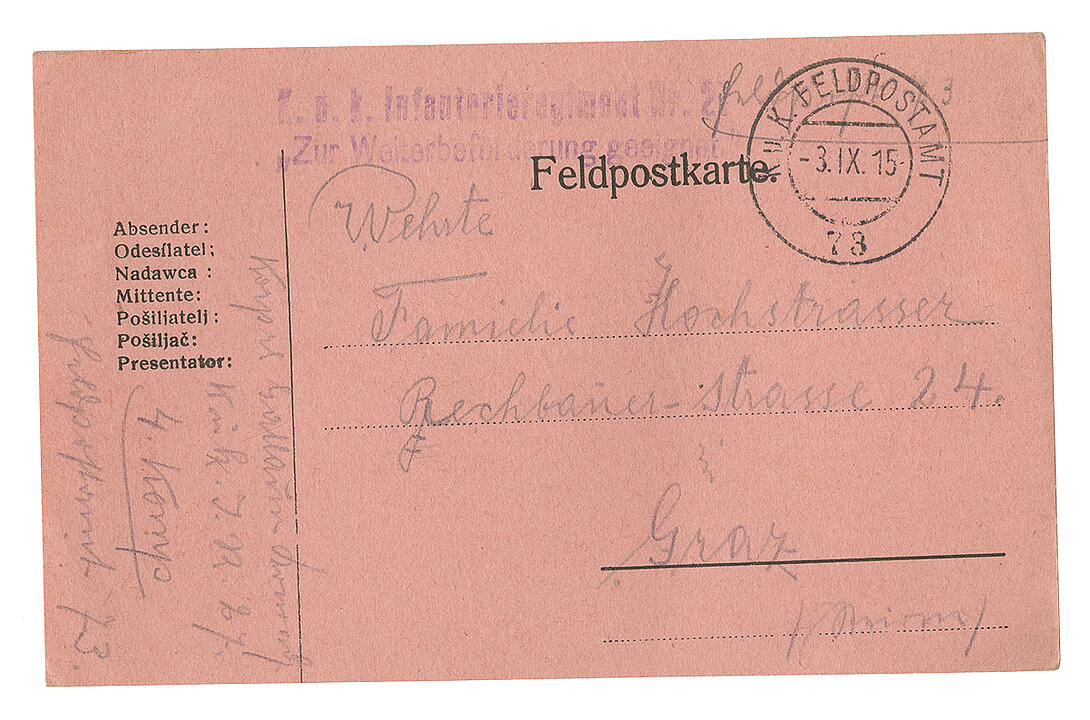

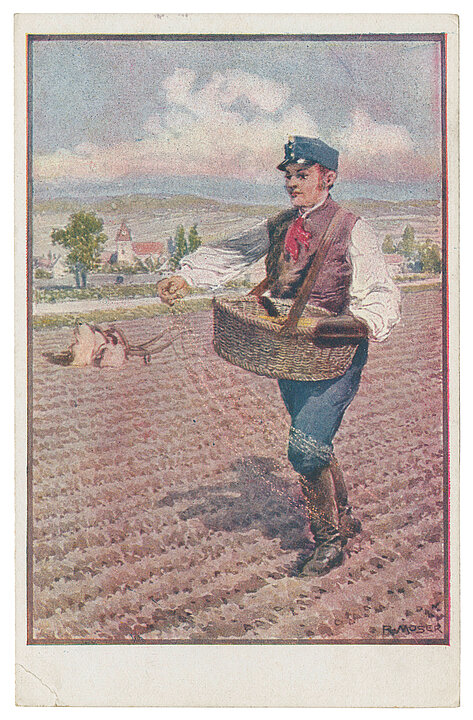

1914 war der Fahrtantritt in Richtung Front noch ein Abenteuer. Die Soldaten fühlten sich überwiegend stolz und verließen den Heimatort blumengeschmückt, umjubelt von den Zurückbleibenden, darunter manche, die stolz auf ihren Sohn, Mann oder Geliebten waren, der ja bald als Held nach Hause zurückkehren würde. Das Winken war, bei aller Sorge, ein optimistisches. Die Dauer des Kriegs, die Nachrichten von der Front, die Feldpostkarten und -briefe, die Erzählungen in den Urlauben, all das änderte die Stimmung. Optimismus musste bald durch die veröffentlichte Meinung erzeugt, ja erzwungen werden. Aber die Realität ließ sich nicht verdecken.

Bildinformationen

"Vorne" und "hinten"

Die Kriegsrealität war jedoch sehr rasch eine andere. Die Männer an der Front trafen auf ein Szenario, das jede Vorstellung übertraf. In den Kriegen bis 1914 standen sich bewegliche Verbände auf einem klar abgegrenzten Schlachtfeld direkt gegenüber. In diesem Krieg aber gruben sich die Soldaten nunmehr ein und führten aus den Schützengräben einen Stellungskrieg. Dieser war von der Landschaft entscheidend mitgeprägt: die tiefen Gräben an der deutschen Westfront mit dem Schreckgespenst des Gaskriegs, des lautlosen Todes, neben dem ungeheuren Lärm der einschlagenden Granaten. Der Hochgebirgskrieg in den Dolomiten, teilweise im ewigen Eis geführt, mit den Lawinen und den komplizierten Nachschublinien. Der Karst, wo der Muschelkalk nur niedrige Schützengräben erlaubte und das Splittern des Gesteins Kugeln und Geröllsplitter mit schrillem Ton querschlagen ließ. Dort lagen in der Kälte der Winterwinde und in der Gluthitze des Sommers die Gefallenen vor den Stellungen, im Niemandsland.

Der spätere Begründer der Feldtheorie, Kurt Lewin, an der deutschen Westfront als Kanonier eingesetzt, nannte in einer kurzen Analyse die Front eine „gerichtete Landschaft“. „Die Gegend scheint da ,vorne‘ ein Ende zu haben, dem ein ,Nichts‘ folgt.“ Vorne, das war der Tod. Die Landschaft war nicht mehr im Rundblick zu erfassen, sie war Teil der Kampf- und Überlebensstrategie.

„Gerichtet“ war aber nicht nur die Landschaft an der Front. Den Bedürfnissen der Front war alles untergeordnet: die Versorgung, das Transportwesen, die Kommunikation, ja sogar die Kunst. Zuerst die Bedürfnisse der Front (so wurde letztlich der Krieg an der Heimatfront entschieden), zuerst der Transport von Truppen und Waffen, zuerst die Feldpost, dann erst die zivilen Bedürfnisse nach Nahrung, Kommunikation oder Mobilität. Künstler, die nicht an der Front im Einsatz waren, saßen im Kriegspressequartier und schrieben, zeichneten oder malten im Dienste der Propaganda. Gedichte, Ansichtskarten und Durchhaltegeschichten entstanden in diesem Zusammenhang.

Bildinformationen

Die ganze Gesellschaft war also „gerichtet“. Vorne war die Front, die Linie vor dem Nichts, vor dem Tod. Dahinter in Abstufungen die Lazarette, der Nachschub und schließlich das Hinterland, sicher zwar, aber nur als Werkbank für die Bedürfnisse der Menschen „vorne“ verstanden. Hunger und Entbehrungen verschiedenster Art machten das Hinterland – auch ohne militärische Aktionen – ebenfalls zum Kriegsgebiet. Und hier wurde der Krieg von den Mittelmächten („Im Felde unbesiegt“ als Mythos) letztlich auch verloren, was Grundlage späterer Verschwörungstheorien wurde, allen voran die „Dolchstoßlegende“, die den Feind im Inneren ortete.

Bildinformationen

Bildinformationen

Normierung

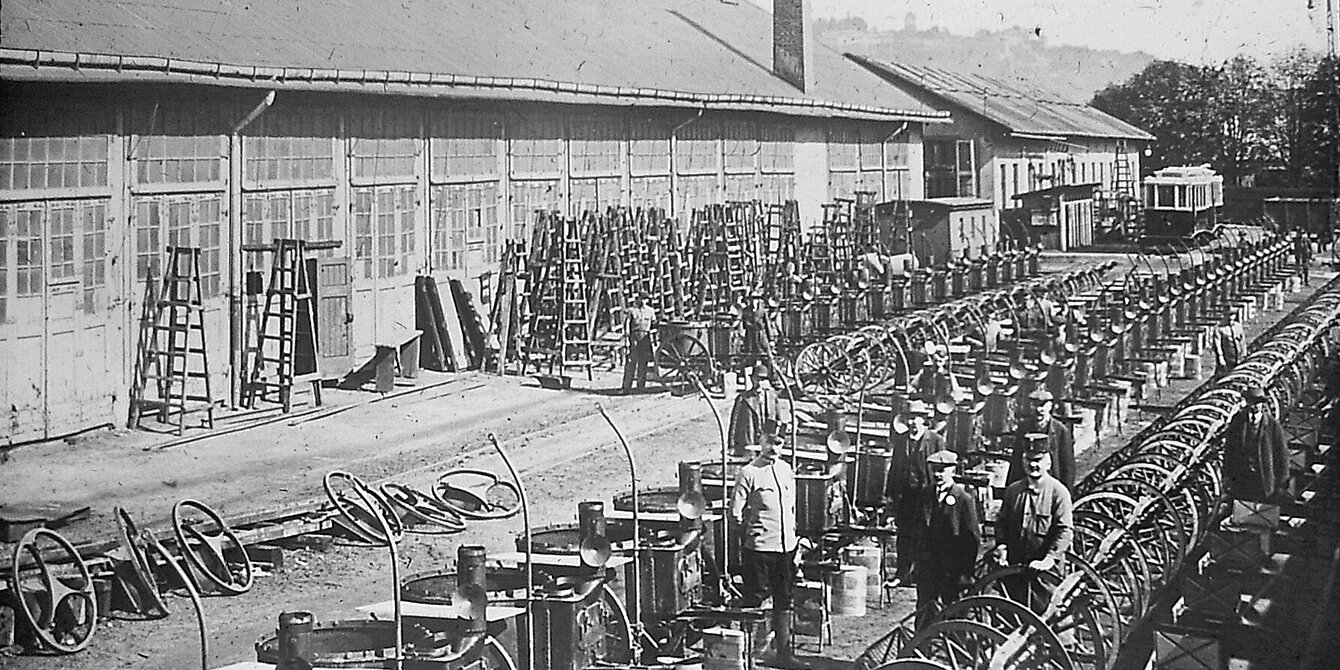

Der Erste Weltkrieg war der erste große technische Krieg und ein ungeheurer Beschleuniger der Technologieentwicklung. Hatte die österreichische Niederlage bei Königgrätz 1866 zur Modernisierung der österreichischen Armee und zu neuer Waffenproduktion geführt – die neuen Werndl-Werke in Steyr wurden zur größten Waffenfabrik in Kontinentaleuropa –, so hatte im Weltkrieg die lange Dauer der Kampfhandlungen eine kriegsbegleitende Technikentwicklung zur Folge. Das galt für die Marine, vor allem aber für die Luftstreitkräfte und natürlich für die Kämpfe am Boden, für Panzer, Geschütze und Munition.

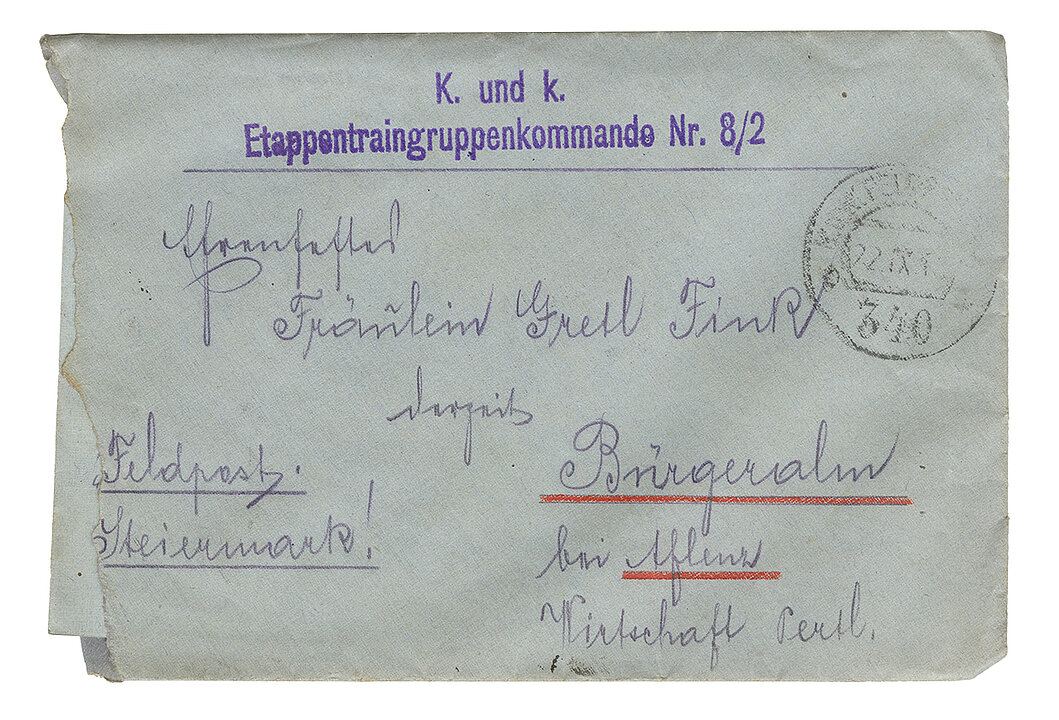

Die „Deutsche Industrienorm“ (DIN) zur Normierung der Munition für die Maschinengewehre (etwa das MG 08/15) ist bis heute im Sprachgebrauch für eine normierte Gesellschaft verankert. Normiert waren klarerweise Uniformen, die auch das Hinterland zu prägen begannen. Normiert waren die Behandlungen der psychisch zerstörten Frontsoldaten durch Elektroschocks, normiert war bald auch die Lebensmittelausgabe durch Bezugsscheine.

Der Soldat als Anhängsel der kriegsführenden Maschine war den Massenvernichtungswaffen ausgesetzt, er kämpfte gegen einen „unsichtbaren“ Gegner; die Granatwerfer sollten den Feind in den Schützengräben treffen, das Maschinengewehr war nicht auf genaues Zielen, sondern auf massenhaftes Töten ausgerichtet. Der Soldat „bediente“ die Maschine.

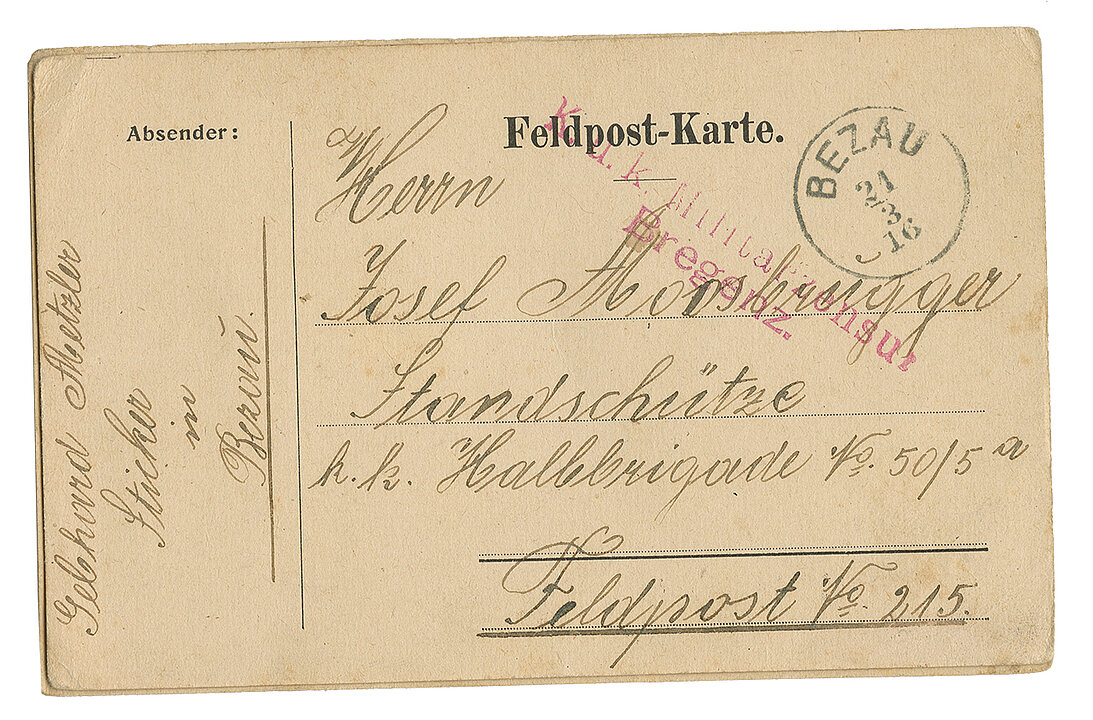

Bildinformationen

Normiert wurde auch der Postverkehr. Die portofrei verschickbare Feldpost (etwa 28,7 Milliarden Sendungen in den vier Jahren des Kriegs!) war einer Zensur (und Selbstzensur) unterworfen, die Karten waren massenhaft mit ähnlichen Motiven versehen, die auch die Vorstellungen (Held, Vaterland, Ehre, Treue, weibliche Sorgfalt etc.) in den Köpfen weitgehend mitformten.

Normierte Arbeitsabläufe in den Fabriken schufen die Grundlagen für das Fließband der Folgejahrzehnte. Triebfeder aber war die Waffenproduktion, das Erzeugen von Munition für die Maschinengewehre, die sichere Passung von Geschütz und Munition. Front und Hinterland, Produktion und Verwendung sollten möglichst ohne Reibungsverlust ineinandergreifen. Dass im Hinterland nunmehr die Frauen an den Werkbänken standen, widersprach zwar dem gängigen Verständnis der Verteilung der Geschlechterrollen, wurde aber weitgehend als nur temporäre Notwendigkeit angesehen.

Bildinformationen

Was blieb zurück?

In der „Heimat“ fehlten nun die jungen Männer. Sie fehlten bei der Ernte am Land, sie fehlten in den Industriebetrieben, sie fehlten im Transportwesen. Dieser Ausfall an junger, männlicher Arbeitskraft wurde durch Frauen kompensiert. In Graz entbrannte eine Diskussion um Frauen als Schaffnerinnen in der Straßenbahn, also als öffentliche, uniformierte Respektspersonen. Ohne dieses Sichtbarwerden der Frauen in der Öffentlichkeit wäre das Frauenwahlrecht noch länger nicht Realität geworden. Frauen waren keineswegs nur temporäres Substitut am Arbeitsmarkt, viele von ihnen hatten auch nach Kriegsende die Familien zu erhalten, da viele Männer nicht bzw. oft psychisch oder physisch beschädigt aus dem Krieg heimkehrten. Frauen mussten also teilweise die im Krieg übernommene Rolle auch weiterspielen.

Bildinformationen

Die „Heimatfront“ wurde vorerst als unterstützend angesehen. Es ging darum, die materielle Basis für den Krieg zu sichern und der Fürsorge die benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Witwen und Waisen gefallener Krieger materiell soweit absichern zu können, dass der Tod noch als „Heldentod“ interpretiert werden konnte.

Bildinformationen

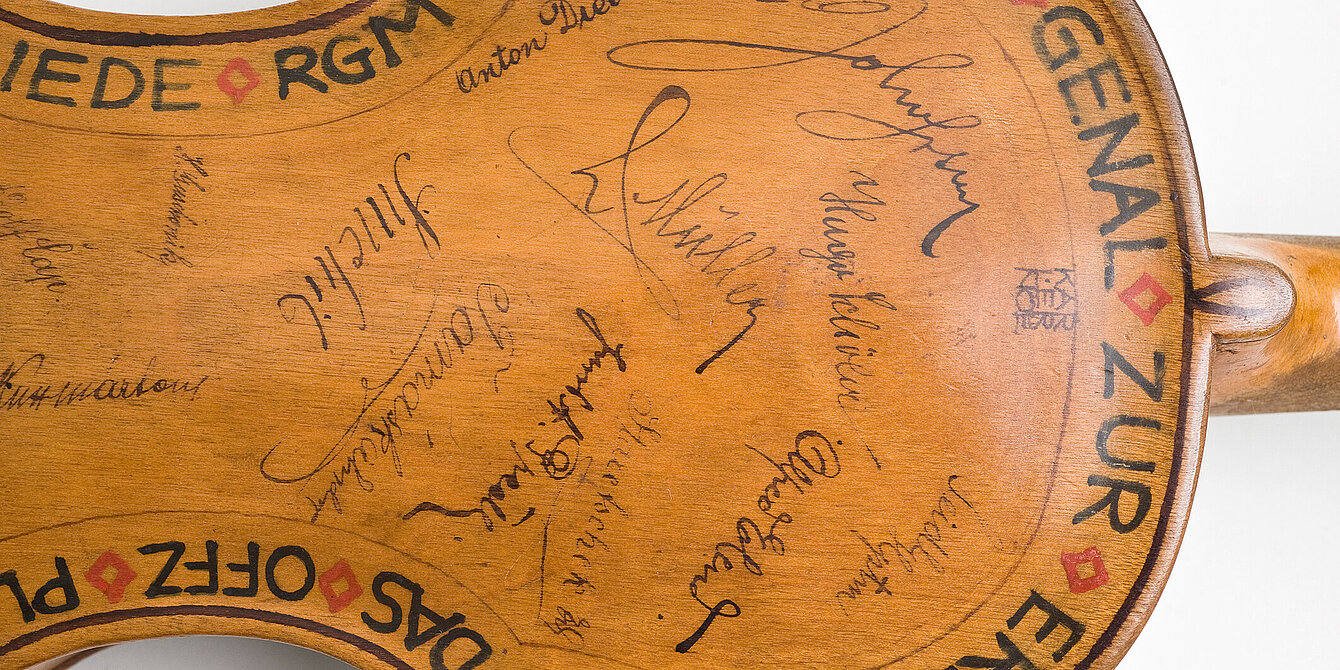

Eine Besonderheit, die dafür entwickelt wurde, waren die sogenannten „Kriegsnagelungen“. Sie gehen zurück auf die alte Wiener Erzählung vom „Stock im Eisen“, wo das Einschlagen eines Nagels symbolisch den Weg aus der Leibeigenschaft in die Freiheit verkündete. Nun standen hölzerne Wehrmänner, Tische, Schilde, Wappen in festlichem Rahmen bereit: Gegen eine Spende durfte man einen Nagel ins Holz schlagen, auch als Symbol, in einer „Eisernen Zeit“ zu leben. Bis zum Sommer 1916 soll es schon rund 700 solcher Nagelungen auf dem Gebiet des heutigen Österreich gegeben haben. Die Steiermark fügte sich hier gut ein. Vor allem der steirische Landsturmmann, festlich enthüllt und freigegeben, erlangte Symbolstatus.

Für die Männer an der Front wurde gesammelt, es wurden aber neben Feld- auch Liebesgaben für die Front bereitgestellt. Weihnachtsbäumchen, um die ersten Weihnachten „im Felde“ für die Männer mit einer sentimentalen Bindung an die „Heimat“ ertragbarer zu machen, Geschenkkassetten, Zigarettenetuis und vieles mehr.

Bildinformationen

Die Bewältigung des Alltags an der Heimatfront war nicht einfach. Knappheit, ja Not machte sich breit. Von den offiziellen Lebensmittelkarten konnte man kaum überleben. „Hamsterfahrten“ aus den Städten ins Umland (die Grazer Mittagszeitung stand gänzlich auf der Seite der Hamsterer gegen die „satten“ Bauern), Schwarzmarkt, Tausch von Naturalien etc. waren Überlebensstrategien.

Man griff auf Ersatzstoffe und auf Resteverwertung zurück. In Wien standen Menschen mit langen Stangen am Donaukanal, um Fettaugen, die von der Geschirr-Reinigung zurückblieben, herauszufischen und wiederzuverwerten. Das erhoffte Getreide aus der Ukraine blieb nach dem Frieden von Brest-Litowsk für die Alpenländer aus. So wurden die Wälder geplündert, Eicheln für den Ersatzkaffee gesammelt, Kleinstgärten betrieben.

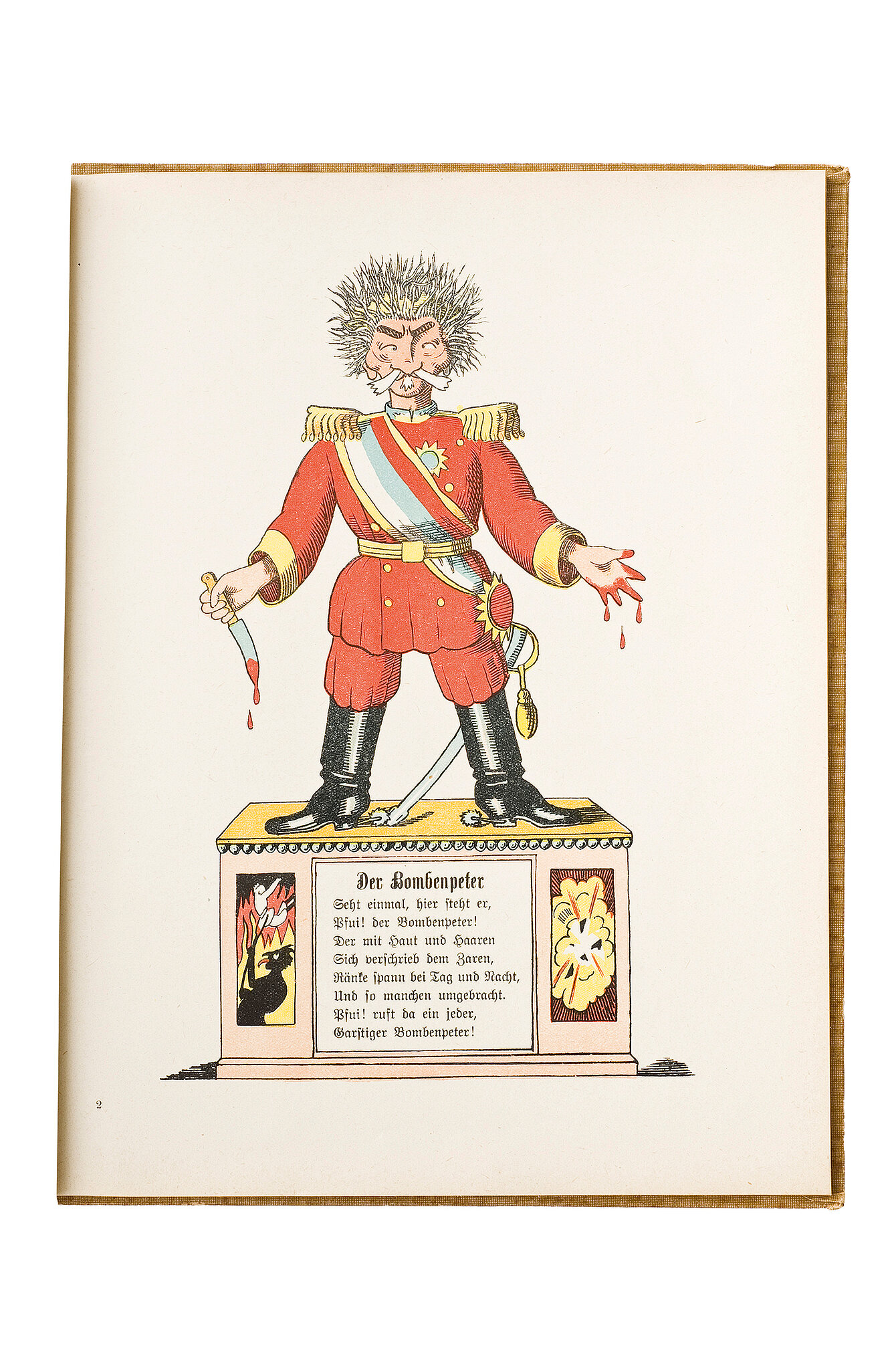

Auch Schulunterricht und Erziehung waren auf den Krieg ausgerichtet: Kriegsspielzeug, die Uniform bereits als Kleidung der Kleinsten, patriotische Sprüche, umgeschriebene populäre Kinderbücher – all das wirkte schon im Vorschulalter. Selbst der Kasperl zog in den Krieg.

In der Schule hatte der Unterricht vor allem die Aufgabe, die Heimatfront zu stärken. Zeichnungen von Schulkindern sind Dokumente für die Konstruktion von Feindbildern und für die Heroisierung der eigenen Kämpfer an der Front. Zahlreiche Aufsätze, auch von Mädchen, zeigen die gleiche Zielrichtung: Es galt, ein „Heldenmädchen“ zu werden oder Strategien vorzuschlagen, wie denn der Sieg zu erringen sei.

Um dem Hinterland zu verdeutlichen, wie es an den Fronten aussah, gab es in Wien und Graz große Ausstellungen dazu. Am Feliferhof wurden Schützengräben nachgebaut – die eigenen und die der Feinde – und gegen Eintritt konnte man diese Stellungen besichtigen. Aus den Gesichtern der Besucherinnen und Besucher spricht Neugier und Kriegsvoyeurismus, „Krieg schauen“ erfreute sich großer Beliebtheit und war wohl auch ein Nervenkitzel.

Dazu kamen große Ausstellungen mit Beutewaffen, etwa im Grazer Landhaushof. Es sollte gezeigt werden, wie sehr man den Gegnern zusetzte und Schaden zufügte, wie überlegen die eigenen Kämpfer an der Front agierten. So sollte der Krieg an der Heimatfront emotional mitgetragen, das Schicksal an der Front nachvollzogen und die materielle Unterstützungsfreude gesteigert werden. Vor allem aber ging es darum, die Anfangseuphorie, mit der man den Krieg begrüßt und die eigenen Soldaten ins Feld verabschiedet hatte, zumindest teilweise aufrechtzuerhalten und so ein Gegengewicht zur hereinbrechenden materiellen Not zu schaffen.

Bildinformationen

Bildinformationen

Nach „hinten“

Richtete der Krieg alles nach „vorne“, zur Front hin, aus, so gab es auch den Weg in die umgekehrte Richtung.

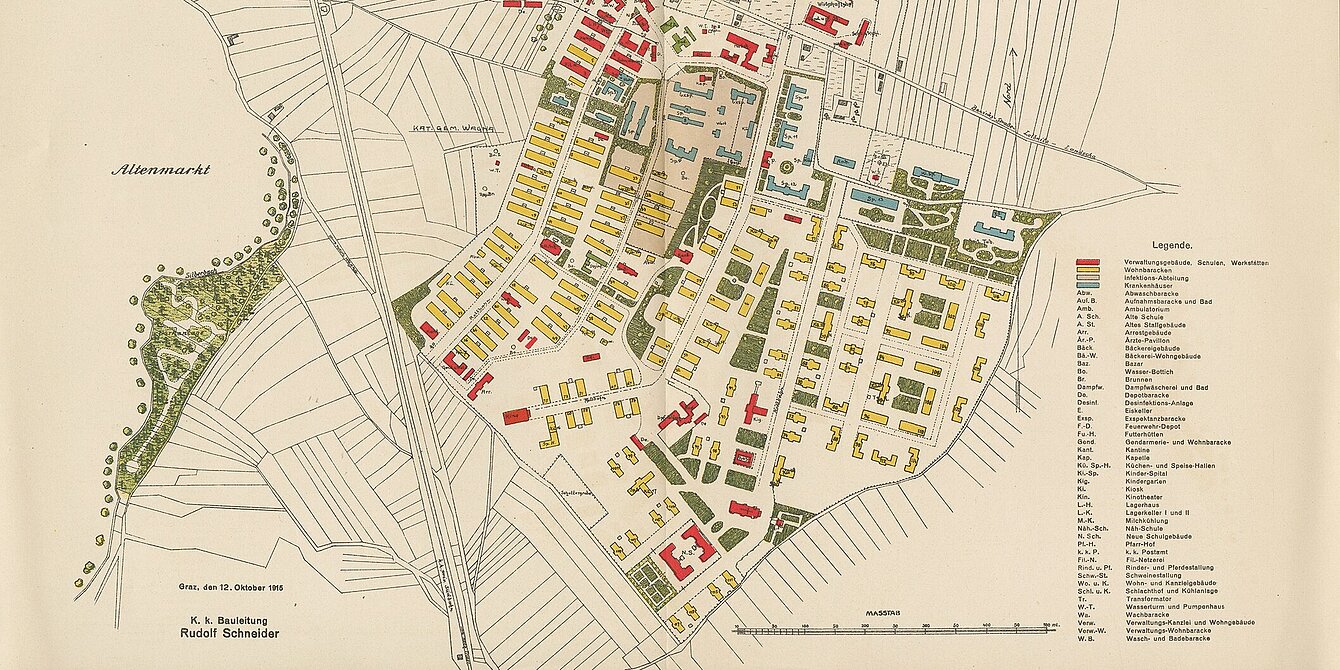

Rasch trafen die ersten Kriegsgefangenen ein, für die Lager geschaffen werden mussten. In Knittelfeld und Feldbach wurden die ersten großen Lager errichtet. Lager veränderten ihre Umgebung. In Knittelfeld übertraf die Zahl der bis zu 30.000 Kriegsgefangenen die heimische Bevölkerung um ein Mehrfaches. Die Lagerinsassen mussten versorgt, bewacht und medizinisch betreut werden. Wasser und Abwasser mussten reguliert und Bäckereien produziert werden, man brauchte Strom sowie Bautrupps und vieles mehr. Lager bewirkten einen ökonomischen Schub für die betroffenen Gegenden. Man konnte Gefangene als Arbeitskräfte rekrutieren und man verzeichnete eine gewaltige Nachfragesteigerung. Um gegen psychische Abbauerscheinungen anzukämpfen, beschäftigten sich die Gefangenen im Lager mit Handarbeiten und Kulturprogrammen. Auch die Österreicher in den Lagern der Kriegsgegner versuchten, den Alltag auf diese Art bewältigbar zu machen.

Lager bedeuteten aber auch: andere Religionen, andere Sprachen, andere Kulturen.

Neben den Kriegsgefangenen kamen auch Flüchtlinge aus den Frontgebieten. Vor allem aber wurden Menschen – vornehmlich aus Galizien –, die verdächtigt wurden, mit dem Feind zu sympathisieren, zwangsweise in Lager im Hinterland gebracht. Am 1. 12. 1914 waren bereits 6.000 sogenannte „Ruthenen“ im Lager Thalerhof zwangsinterniert, ohne ein kontrolliertes Rechtsverfahren. Darunter waren Männer, Frauen, Kinder und Alte. Weit über 1.000 davon verstarben im ersten Jahr der Gefangenschaft an den Folgen von Epidemien. Heute erinnert eine Gedenkstätte an diese unglücklichen Menschen, die ihre Verschickung oft nur der Denunziation durch neidische Nachbarn zu verdanken hatten.

Auf die Aufgabe, das Massenphänomen Lager logistisch zu bewältigen, waren die kriegsführenden Parteien schlecht vorbereitet. So dauerte es Monate, ehe die Lager zumindest den humanitären Mindeststandards entsprechen konnten.

Bildinformationen

Nach „hinten“ kamen auch eigene Soldaten. Auf Urlaub von der Front, was als glückhaft empfunden werden konnte, oder aber als Verwundete, oft mit amputierten Gliedmaßen oder Verstümmelungen.

Bildinformationen

Und es kamen psychisch Beschädigte, die „Zitterer“, die schon in den Letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus sprachlos die Szene bevölkern. Für sie hatte der vormals in Graz lehrende und ordinierende Nervenarzt Julius Wagner-Jauregg den Elektroschock weiterentwickelt, wobei in einer einmaligen Sitzung Schmerzen zugefügt wurden, die den „Simulanten“ vom wirklich Kranken unterscheidbar machen sollten.

Und zurück kamen die Toten, sofern sie nicht in den Massengräbern oder unbestattet an der Front verblieben.

Bildinformationen

Was bleibt

Der „Große Krieg“ hat das Antlitz der Welt verändert. Man sah am Ende die Spaltung der Welt, die das 20. Jahrhundert politisch prägen sollte. Die USA waren die neue Großmacht, deren Präsident Wilson mit seinem Friedenskonzept der 14 Punkte noch einen „gerechten“ Frieden anstrebte, der Illusion bleiben sollte und in den Interessenslagern der Sieger und in der (historisch neuen) Kriegsschuldfrage untergehen musste. Und aus dem Zarenreich war ein bolschewistischer Staat geworden, der seinen eigenen Weg ging.

Die großen Monarchien der Verlierermächte waren gestürzt, das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in Nachfolgestaaten auseinandergebrochen. Europa und der Nahe Osten waren neu zu ordnen.

Für die Steiermark bedeutete dies, dass sie sich – um ein Drittel verkleinert – in einem ungeliebten Staat „Deutschösterreich“ wiederfand. Die Regierungsform war nunmehr eine parlamentarische Demokratie, deren innere Struktur aber von großen gesellschaftlichen Konfliktlinien gekennzeichnet war. Die Loyalität der Bundesländer dem österreichischen Gesamtstaat gegenüber war gering.

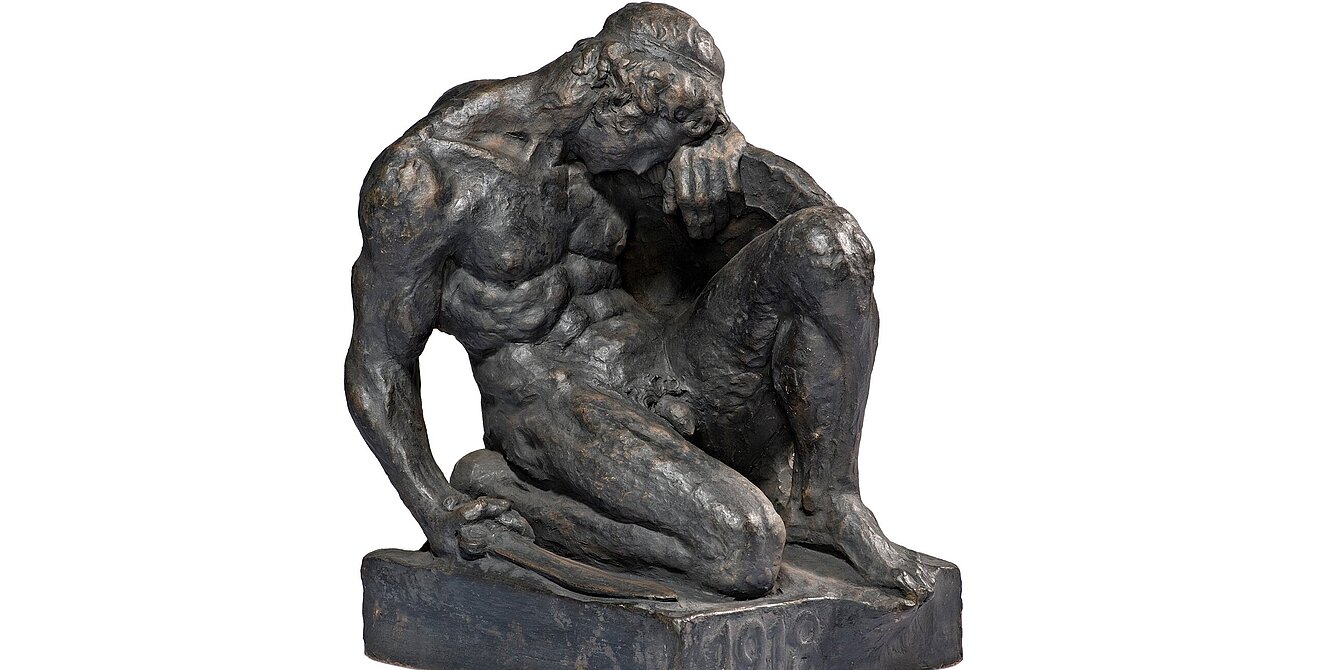

Materiell hinterließ der Krieg in der Steiermark keine Zerstörungen an Häusern und Landschaften, er war ja nicht hier ausgetragen worden. Aber er hinterließ zerstörte Menschen. Krüppel, Zitterer und andere, die in der Gesellschaft am Rande stehen mussten und für die Versicherungssysteme nur mangelhaft griffen, bevölkerten die Straßen als Bettler, Straßenmusikanten oder aber als Verkäufer von kleinen Waren wie Zündhölzern.

Nicht nur sie waren arm. Die Nachkriegsinflation fraß die Ersparnisse rasant auf (Geldentwertung auf ein Vierzigtausendstel des Ausgangswerts), die neuen Grenzen engten Handelsmöglichkeiten ein, Hunger gehörte auch – ja: vor allem – nach dem Krieg zum Alltag. Die spanische Grippe raffte vor allem junge Menschen hinweg, auf den Friedhöfen zählen die Gräber dieser Toten wenig mehr als die auf den Kriegerdenkmälern genannten Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Der Krieg hatte auch das Kunstverständnis verändert. „Krieg dem Kriege“, die große Antikriegsausstellung Friedrichs, prägte eine Generation von Künstlern, welche die Schrecken des Erlebten in ihren Arbeiten festzuhalten versuchten. Die Fragmentierung, die man an der Front oder im Hinterland erlebt hatte, trug zu neuen Ausdrucksformen bei. Und Hoffnung, die man zumindest kurzzeitig auf das gesellschaftliche Experiment des Kommunismus setzte, schlug sich vor allem in der Dichtkunst nieder.

Einerseits herrschte Aufbruchsstimmung: Neuland war in Sicht. Demokratie, Frauenwahlrecht, Überwindung von Privilegien, Abschaffung der Adelstitel, Mitgestaltung und Sozialgesetze. Andererseits aber gab es Nostalgie: die Sehnsucht nach der verlorenen Größe, der Verlust der Unschuld, das Absinken in die ökonomische und politische Bedeutungslosigkeit. Die Strahlkraft des Großreichs und seiner Metropole(n) war der Realität des Kleinstaats gewichen.