Am 31. Oktober 1517 soll Luther eigenhändig 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben, um gegen Missbräuche in der katholischen Kirche zu protestieren. Seine Hammerschläge finden in ganz Europa Nachhall und stellen das gesamte religiöse Gefüge der westlichen Christenheit infrage.

Die Reformation

Ulrich Becker

Bildinformationen

Luthers Lehre fällt auch in der Steiermark auf fruchtbaren Boden: Die großen adeligen Familien, aber auch viele Bürger, Handwerker und Bauern neigen Luthers Lehre zu. Vor allem in der Montanregion Obersteiermark ist das Interesse groß: Schladming und sein Umland, Enns- und Murtal werden zu Zentren des neuen Glaubens. Hier bricht 1525 der große Bauern- und Knappenaufstand aus, der die habsburgische Herrschaft in der Steiermark kurzzeitig erschüttert. Auch die Adeligen sehen sich durch Luther bestärkt, ihrem Landesfürsten mehr politische Mitbestimmung abzutrotzen. Zudem wollen sie die Macht der Kirche, deren Besitz sie lockt, brechen. Währenddessen hält der habsburgische Hof am alten Glauben fest ...

Bildinformationen

Mehr als eine Tür

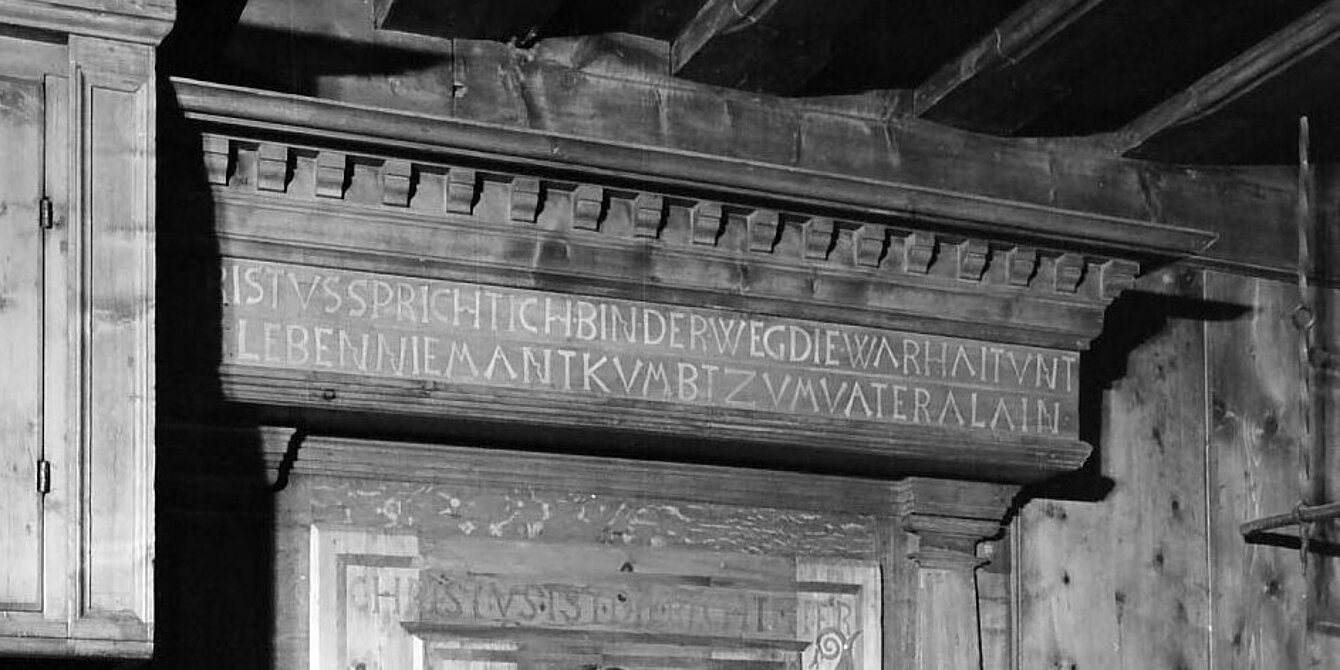

Die Tür aus Mössna

„CHRISTVS SPRICHT ICH BIN DER WEG DIE WAHRHAIT VND DAS LEBEN

NIMAND KVMBT ZVM VATER ALEIN“

„CHRISTVS IST DIE RECHTI TIER“

Diese Tür ist mehr als eine Tür. Mit ihren Inschriften, deren Texte dem Johannesevangelium entnommen sind, ist sie religiös-erzieherisches Programm und reformatorisches Bekenntnis. Zusammen mit dem originalen, 1577 datierten Stubeninventar gelangte sie schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus einem Wirtshaus in Mössna im obersteirischen Sölktal ins junge Culturhistorische und Kunstgewerbemuseum. Dessen Gründer, Karl Lacher, hatte für das neue, 1895 eröffnete Museum eine Fülle solcher Ausstattungsensembles zusammengetragen: Eine begehbare Kulturgeschichte im 3-D-Format, wie es die geschichtsfreudige Gründerzeit liebte, um 1900 State of the Art.

Kulturgeschichte ist auch Konfessionsgeschichte: Als die Mössnaer Wirtsstube ihr neues Inventar erhält, hat nicht nur die Renaissance, sondern auch die Lehre Luthers Einzug in die Steiermark gehalten. Die Zahl der Anhänger steigt sprunghaft an – zu groß ist die allgemeine Unzufriedenheit mit den verweltlichten, oft völlig inkompetenten Amtsträgern der römischen Kirche geworden. Nicht mehr die Autorität des Papstes und seiner Kardinäle soll den Ausschlag geben, nicht mehr Heilige, gute Werke oder gar Sündenablässe sollen das persönliche Seelenheil sichern helfen, sondern „Gott allein die Ehre – Soli Deo gloria“, so lautet die neue Devise, die zum Programm wird. Der Weg zum Heil sei nur über das Schriftwort zu finden. Ganz so, wie es gleich zu Beginn des Johannesevangeliums im Prolog heißt: Im Anfang war das Wort.

Bildinformationen

Macht des Wortes

Glaube und Sprache

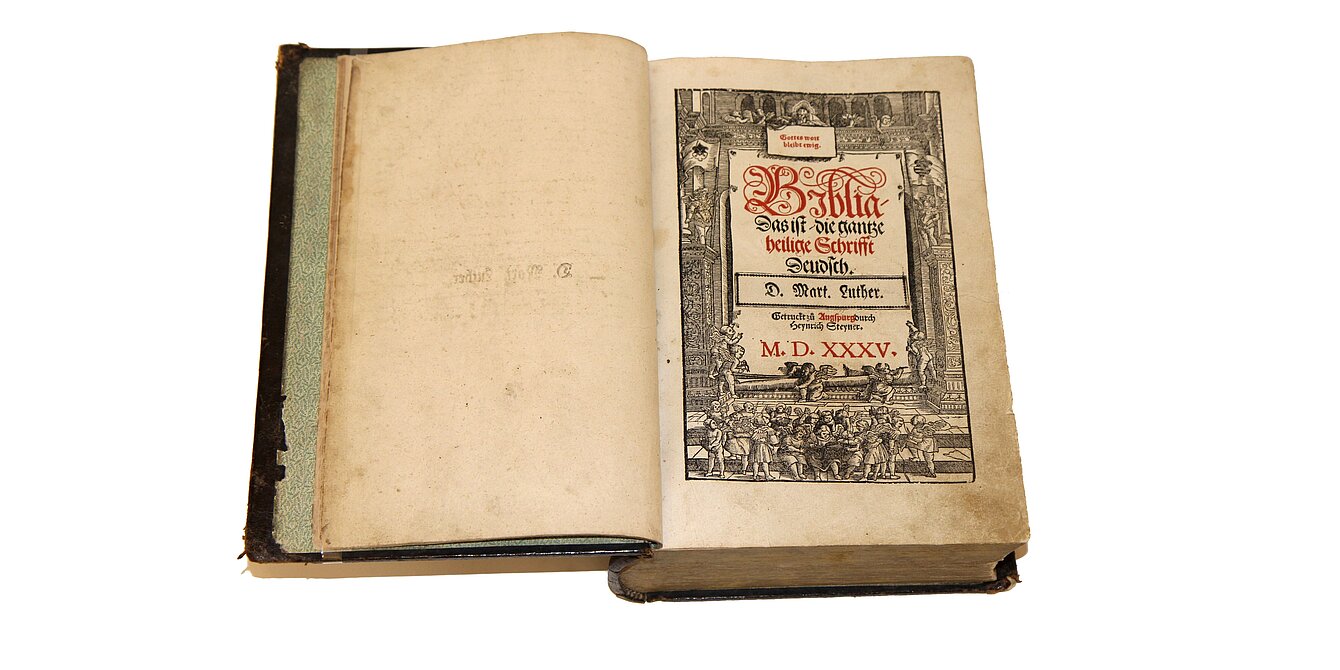

Das Luthertum ist in noch bedeutenderem Maße eine „Schriftreligion“ als das Christentum im Allgemeinen. Die alleinige Konzentration auf die Bibel ist nicht nur theologische Absage an die überaus dichte nachbiblische Überlieferung, wie sie den Katholizismus kennzeichnet. Sie ist auch Ursache für das starke intellektuelle Gewicht, das für die protestantische Kultur insgesamt typisch ist und einen enormen Beitrag zu Bewusstsein und Identität des modernen Europa wie auch der USA, also der „westlichen Welt“ insgesamt darstellt.

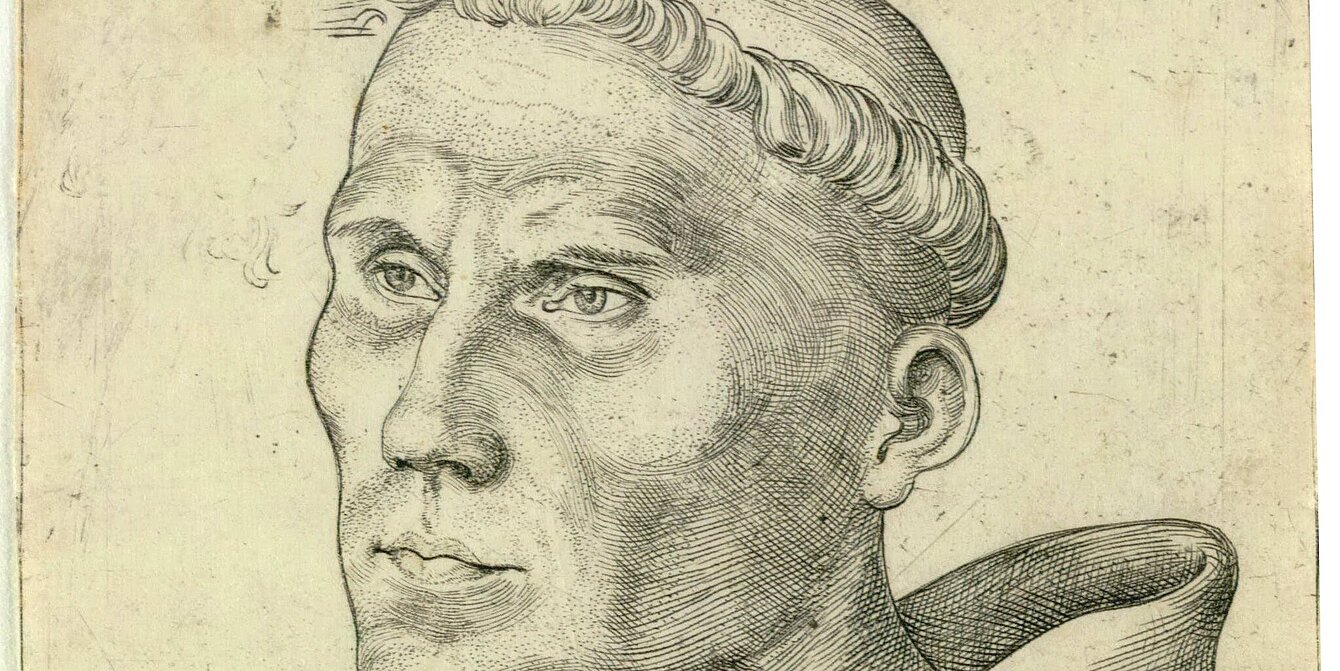

Am deutlichsten wird dies durch den Anteil, den die Beschäftigung mit Sprache und Textüberlieferung gleich zu Beginn der Reformation hat, zumal diese vor allem dem Buchdruck Existenz und Wachstum verdankt. Nicht zuletzt ist Luther selbst Gegenstand einer einzigartigen Medienkampagne, die in den Händen eines erstrangigen PR-Experten liegt: Lucas Cranach der Ältere macht aus dem unbekannten Augustinermönch und Professor in Wittenberg eine weltgeschichtliche Figur.

Bildinformationen

Nicht minder wichtig sind Luthers persönliche Leistungen wie die legendäre Bibelübersetzung. Mit der vielzitierten „Lutherbibel“ wird ein bildungsgeschichtliches Fundament gelegt, das für die weitere Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur von größter Bedeutung ist.

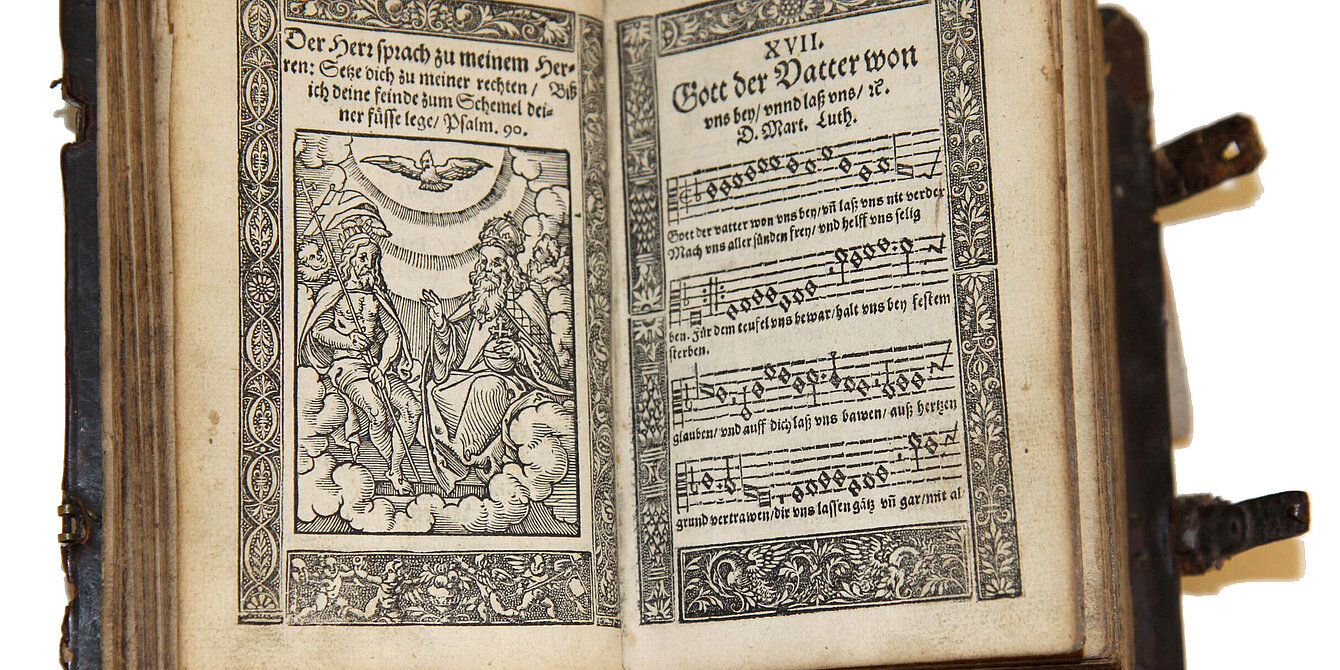

Zur Breitenwirkung der Reformation hat auch das auf Luther selbst zurückgehende geistliche Liedgut beigetragen, das den Gemeinden einen ganz anderen Anteil an der Feier des Gottesdienstes und damit der offenen Ausübung des Glaubens gestattet hat.

Bildinformationen

Der energische Einspruch Luthers und seiner Anhänger gegen den exzessiven Heiligenkult ihrer Zeit und die damit einhergehenden Bilderstürme haben der Reformation den pauschalen Vorwurf der Bilderfeindlichkeit eingetragen, was durch die Schmucklosigkeit vieler evangelischer Kirchenräume scheinbar bestätigt wird. Stattdessen haben auch Bilder und demzufolge eine sakrale Kunst bedeutenden Anteil an der reformatorischen Glaubensverkündung, sind aber an die biblische Überlieferung gebunden.

Zu den wenigen herausragenden Denkmälern evangelischer Provenienz, die sich nach der strikten Rekatholisierung in der Steiermark erhalten haben, zählt der um 1560/70 entstandene Freskenzyklus an der Außenseite der (heute katholischen) Pfarrkirche in Ranten, denen lutherische Inhalte und Motive zugrunde liegen. Doch sind dies Ausnahmen: Im streng katholischen Habsburgerreich hat sich dank der harten Repression keine vormoderne evangelische Bildkultur entwickeln können.

Bildinformationen

Bildinformationen

Im Zwiespalt

Das Dilemma des Siegmund von Dietrichstein

Ob Standesschranken oder Landesgrenzen: Der neue Glaube scheint unaufhaltsam. Entscheidendes Dokument ist die „Augsburger Konfession“ (Confessio Augustana), die auf dem Augsburger Reichstag 1530 vorgelegt wird. Sie ist nicht nur theologische Grundlage, sondern auch reichspolitisches Fundament des Luthertums – und eine Herausforderung für Karl V., den katholischen Kaiser, der eine starke Opposition von Reichsfürsten nicht mehr ignorieren kann.

Die Botschaft der lutherischen Prediger, der „Prädikanten“, seien sie gelehrt oder ungelehrt, wirkt: Auch in der Steiermark gehen weite Teile der steirischen Bevölkerung ins protestantische Lager über: Bürger, Bauern und Bergknappen.

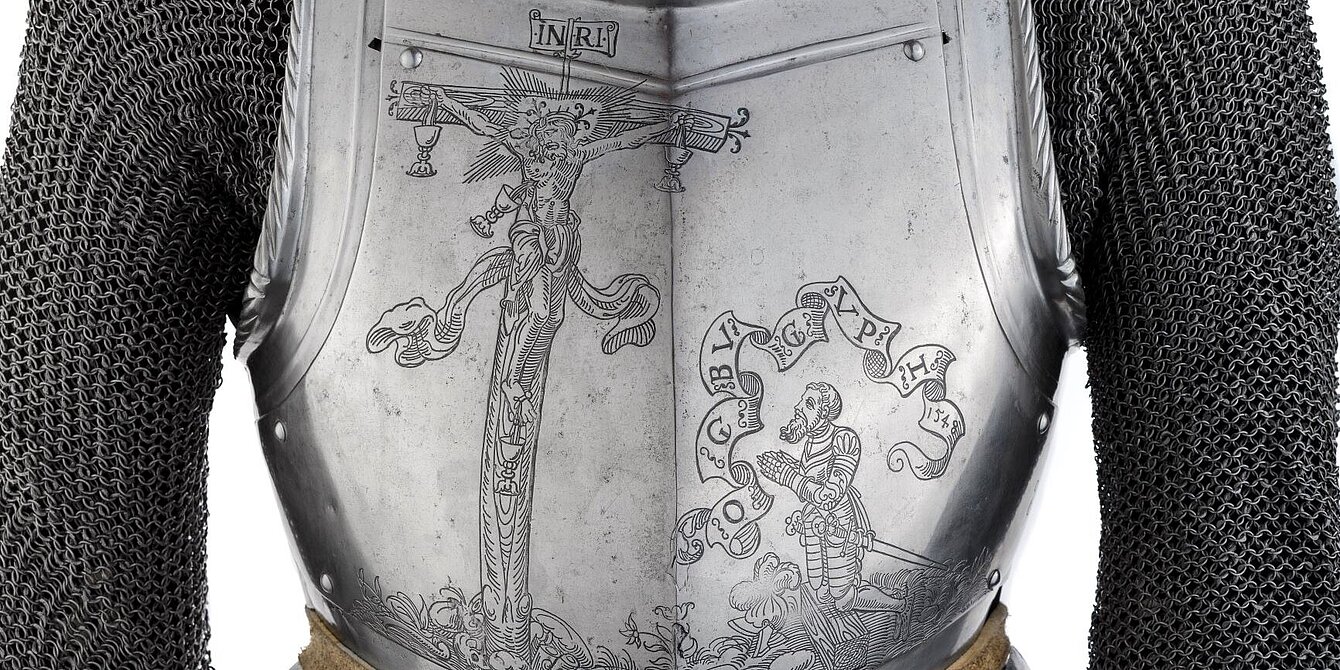

Aber auch die adelige Elite bekennt sich zur neuen Lehre. Ihre Harnische spiegeln die protestantische Frömmigkeit wider, die keinem Schutzheiligen oder Namenspatron mehr gilt, sondern Christus allein. Glaubensfreiheit ist für den Adel Privileg, das aber auf ein Hindernis stößt, nämlich auf die angestammte Treue zum katholisch gebliebenen Lehnsherrn, ein tragender Pfeiler der mittelalterlichen Sozialordnung. Ein echtes Dilemma für eine Schicht, die ebenso traditionsverbunden wie auf persönliche Unabhängigkeit bedacht ist.

Bildinformationen

Diesen Zwiespalt wird auch Siegmund von Dietrichstein empfunden haben, der von 1515 bis 1530 steirischer Landeshauptmann war. Er ist treuer Anhänger seines katholischen Kaisers Maximilian I., sympathisiert aber wie viele seiner Standesgenossen mit Luthers Lehren. Im Juli 1515 heiratet er in den mächtigen Rottal-Clan ein. Kein Geringerer als der Kaiser, der leibliche Vater der Braut Barbara, beehrt das prunkvolle Fest mit seiner Anwesenheit.

Bildinformationen

Dietrichstein dokumentiert seinen Eifer in der Erfüllung seiner Amtspflichten, wozu öffentliche Bauaufgaben wie die Erneuerung der verfallenen Schlossbergbefestigung gehören. Eine schon ganz im Stil der Renaissance gehaltene Bronzeplakette bezeugt die Sorge um die Sicherheit des Landes und benennt ausführlich Würden und Besitzungen, auch die Wappen der nun miteinander verschwägerten Familien Dietrichstein und Rottal fehlen nicht. Ein makelloser Karriereausweis für Dietrichstein, der auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn angekommen ist, freilich in Zeiten wachsender innerer Unruhe. Im selben Jahr schon erschüttert eine Bauernrevolte, der „windische Bundschuh“, die Untersteiermark im heutigen Slowenien.

Auch der deutsche Bauernkrieg greift 1525 über Salzburg auf die Obersteiermark über. Die Losung ihrer Anführer ist eine Kampfansage an die alten Eliten: „Die Macht soll gegeben werden dem gemeinen Mann.“ Angetrieben von der Überzeugung, dass religiöse und soziale Freiheit Hand in Hand gehen, erheben sich Bauern und Bergknappen. Epizentrum ist das Ennstal mit Schladming. Dietrichstein unterliegt zunächst, gerät in Gefangenschaft und überlebt nur knapp. Erst Niklas Graf Salm, der 1529 die „Erste Wiener Türkenbelagerung“ abwehren wird, wirft den Aufstand mit unnachsichtiger Härte nieder.

Bildinformationen

Bildinformationen

Alte Eliten für den neuen Glauben

Die Mitte des 16. Jahrhunderts sieht die Reformation auf dem Siegeszug: Um diese Zeit hat sie große Teile Europas für sich gewonnen. Für die römische Kirche ist das eine verheerende Bilanz allseitigen Versagens.

Im Reich hat Ferdinand I. mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 fürs erste ein labiles Gleichgewicht erzielt. Die Festlegung der Konfessionswahl obliegt allein den Landesherrn: „Cuius regio eius religio – wessen Land, dessen Glaube“. Das Haus Habsburg mag den Glauben bestimmen, muss jedoch seinen andersgläubigen, aber loyalen Dienern Zugeständnisse machen, denn deren Waffenhilfe gegen äußere Feinde ist unerlässlich. Zu diesen zählt der Steirer Franz von Teuffenbach (1516–1578), der 1535 am Tunisfeldzug Karls V. teilnimmt. Daran erinnert auf einem Bildnis im Joanneum eine vom Kaiser verliehene Auszeichnung, deren Inschrift „BARBARIA“ auf die „Berberei“, also Nordafrika, verweist. Auch auf einem ebenfalls im Joanneum bewahrten Wappenstein Teuffenbachs ist der Orden abgebildet.

Bildinformationen

Spuren dieser obersteirischen Familie finden sich im Land gleich mehrfach, so in der Kirche von Teufenbach bei Murau mit ihren zahlreichen Grabsteinen oder in Schloss Sauerbrunn bei Judenburg, das er 1567 testamentarisch für den Fall des Aussterbens seiner Familie im Mannesstamm als Armenspital stiftete, was 1612 eintrat:

„Darin sollten arme bresshaftige pesohnen, sovil man von dieser nuzzung aushalten khan, unterhalten werden.“

Das Biographische Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (Band 44, 1882, S. 65 ff.) hat ihn ausführlich gewürdigt:

„1555 wurde er von der steirischen Landschaft als einer ihrer zwölf Vertreter auf dem für den Monat Jänner nach Wien berufenen Landtag gewählt, und stets erwies er sich in den Verhandlungen, welche die Sicherung der Grenzen, die Hilfe gegen die Türken und Erwirkung landesfürstlicher Vergünstigungen für die Anhänger der lutherischen Lehre betrafen – er selbst war lutherisch – als einer der Thätigsten und Beredtesten. Und als dann die Feststellung eines eigenen Kriegsrathes für die Grenzvertheidigung zur Annahme gelangte, wurde zur freien Erwählung der Kriegsräthe unter Anderen auch Franz vorgeschlagen. Aber nicht blos im Waffendienste und in Staatsgeschäften spielt er eine hervorragende Rolle, auch im Dienste der leidenden Menschheit hat er sich ein unvergängliches Denkmal gestiftet.“

Bildinformationen

Wissen ist Macht

Lutherischer Bildungsvorsprung

Wer lesen kann, ist im Vorteil. Dieses geläufige Scherzwort könnte unschwer auf die enge Verbindung zwischen Reformation und Bildung angewandt werden. Die Hinwendung zu schriftlicher Überlieferung von Glaubens- und Bildungsinhalten lässt im Zeitalter des Humanismus eine neue Buch- und Gelehrtenkultur entstehen. Sie blüht überall dort auf, wo die lutherische Lehre Fuß fassen kann, die selbst das Kind einer Universitätsstadt ist. Selbstständiger Wissenserwerb und intellektuelle Leistungen stehen nun hoch im Kurs. Gelehrsamkeit ist ein überaus fruchtbarer Boden für Neuerungen, getragen von dem Bedürfnis, Missstände wie Defizite zu beheben. Dieser Startvorteil sichert der Reformation eine zeitweilige Überlegenheit über die geschwächte römische Kirche. Nicht umsonst hat es ein protestantischer Gelehrter, der englische Philosoph Francis Bacon (1561–1626), auf den Punkt gebracht: Wissen ist Macht.

Die Einführung der Reformation ist kein bloßer Umsturz, sondern die Etablierung einer neuen religiösen Ordnung. Dafür braucht es Eliten, die zunächst von außen kommen müssen. So stammt die neue steirische Kirchenordnung von dem aus Schwaben stammenden, im norddeutschen Rostock wirkenden Theologen David Kochhäfe, der seinem Namen nach Humanistenart eine lateinische Fassung gibt: Chyträus.

Von größter Bedeutung ist die Stiftsschule in Graz, eine Hochburg evangelischer Bildung. Mit ihr sind die Namen berühmter Lehrer verbunden: Der aus der Lausitz (heute Freistaat Sachsen/D) zugewanderte Hieronymus Lauterbach hat als „Landschaftsmathematicus“ die nach seinen Berechnungen angefertigte „Säulensonnenuhr“ hinterlassen, die mit ihrer Präzision ein imponierendes Zeugnis der Entwicklungsgeschichte naturwissenschaftlicher Lehrmittel ist. Noch bedeutender ist der Begründer der modernen Astronomie, Johannes Kepler, auch er ein Zuwanderer aus Süddeutschland. Bis zu seiner Ausweisung 1600 unterrichtet er ebenfalls an der Stiftsschule.

Bildinformationen

In der Defensive

Der katholische Landesherr

Der Landesherr Erzherzog Karl II., der von 1564 bis 1590 von der Grazer Burg aus den habsburgischen Länderkomplex Innerösterreich regiert, hat die wachsende Macht der protestantischen Konkurrenz ständig vor Augen: Seine eigene Residenzstadt ist zu einer lutherischen Hochburg geworden.

Sichtbarsten Ausdruck finden diese Machtverhältnisse im neuen Landhaus, das der italienische Architekt Domenico dell’ Allio im Auftrag der protestantisch dominierten Stände ganz im Stil der nun zur Herrschaft gelangten Renaissance mitten in die Stadt gesetzt hat. Die schärfste Waffe der Stände im Konkurrenzkampf mit dem Landesherrn ist die Budgethoheit. Ohne ihre Zustimmung ist keine Steuererhebung, sind keine Ausgaben möglich. Das betrifft vor allem die Mittel für die Landesverteidigung. So ist allein die Instandhaltung der nun nach italienischer („welscher“) Manier erbauten Grazer Stadtbefestigung mit ihren Bastionen in Zeiten ständiger Invasionsgefahr eine überlebenswichtige Frage.

Bildinformationen

Wer über das Geld verfügt, hat die Macht. Wie gewichtig im Wortsinne Finanzfragen sind, bezeugen die noch erhaltenen mächtigen Geldtruhen, eindrucksvolle Zeugnisse des steirischen Eisenhandwerks und mit ihren raffinierten Schließmechanismen Meisterwerke der Sicherheitstechnik im späten 16. Jahrhundert.

Bildinformationen

Derart in die Enge getrieben, ist Karl II. zu Zugeständnissen gegenüber den Protestanten, insbesondere „seinem“ lutherischen Adel, bereit. Die „Brucker Religionspazifikation“ von 1578, die während der Amtszeit von Landeshauptmann Hans von Schärffenberg im sogenannten „Brucker Libell“ ihren Niederschlag findet, bedeutet einen Etappensieg für die Reformation. Nur widerwillig fügt sich der Landesherr ins Unvermeidliche und verweigert trotzig die schriftliche Bestätigung. Wie er in Wahrheit denkt, ist unüberhörbar:

„Als will ich die burger auch nit beschwären in iren gewissen, wie ich inen dann bisheer von wegen der religion nit ein harl gekrümt; das will ich hinfüran auch nit thuen: aber dass sie ires gefallens in die stett und märkt predicanten aufnemen sollen, das kan Ich auch nit leiden; aber sie will Ich in iren gewissen unbekumert lassen, darauf mügen sie sich wol verlassen.“

Bildinformationen

Bildinformationen

Das Imperium schlägt zurück

Der Weg ins Exil

Mit dem Regierungsantritt Erzherzog Ferdinands, dem Sohn Erzherzog Karls II., endet eine Periode relativer Rücksichtnahme. Der neue Landesherr, den seine strenggläubige Mutter auf die Jesuitenuniversität im bayerischen Ingolstadt geschickt hat, muss die aus Schwäche geborene Religionspolitik seines Vaters als tiefe Demütigung empfunden haben. Nun ist er fest entschlossen, die Vormacht des alten Glaubens wiederherzustellen.

Das Imperium schlägt mit aller Macht zurück. Als Ferdinand 1619 zum „Römischen Kaiser“ gewählt wird und seine Residenz nach Wien verlegt, führt er den Kurs unnachsichtiger Konfrontation nunmehr auf Reichsebene fort – mit fatalen Folgen. Der Protestantismus wird in die Illegalität gedrängt.

Noch weniger ist an einen Interessenausgleich zwischen den Konfessionen zu denken. „Reformationskommissionen“ durchkämmen systematisch das Land. Sie sollen innerkirchliche Missstände aufspüren, aber vor allem der verhassten neuen Lehre ein für alle Mal ein Ende machen. Während der Adel noch eine kurze Frist privater Religionsfreiheit genießt, steht die evangelische Bürgerschaft, eben noch im Zenit ihrer mehrheitsbedingten Machtstellung, nun vor der Wahl, zum Katholizismus zurückzukehren oder das Land zu verlassen.

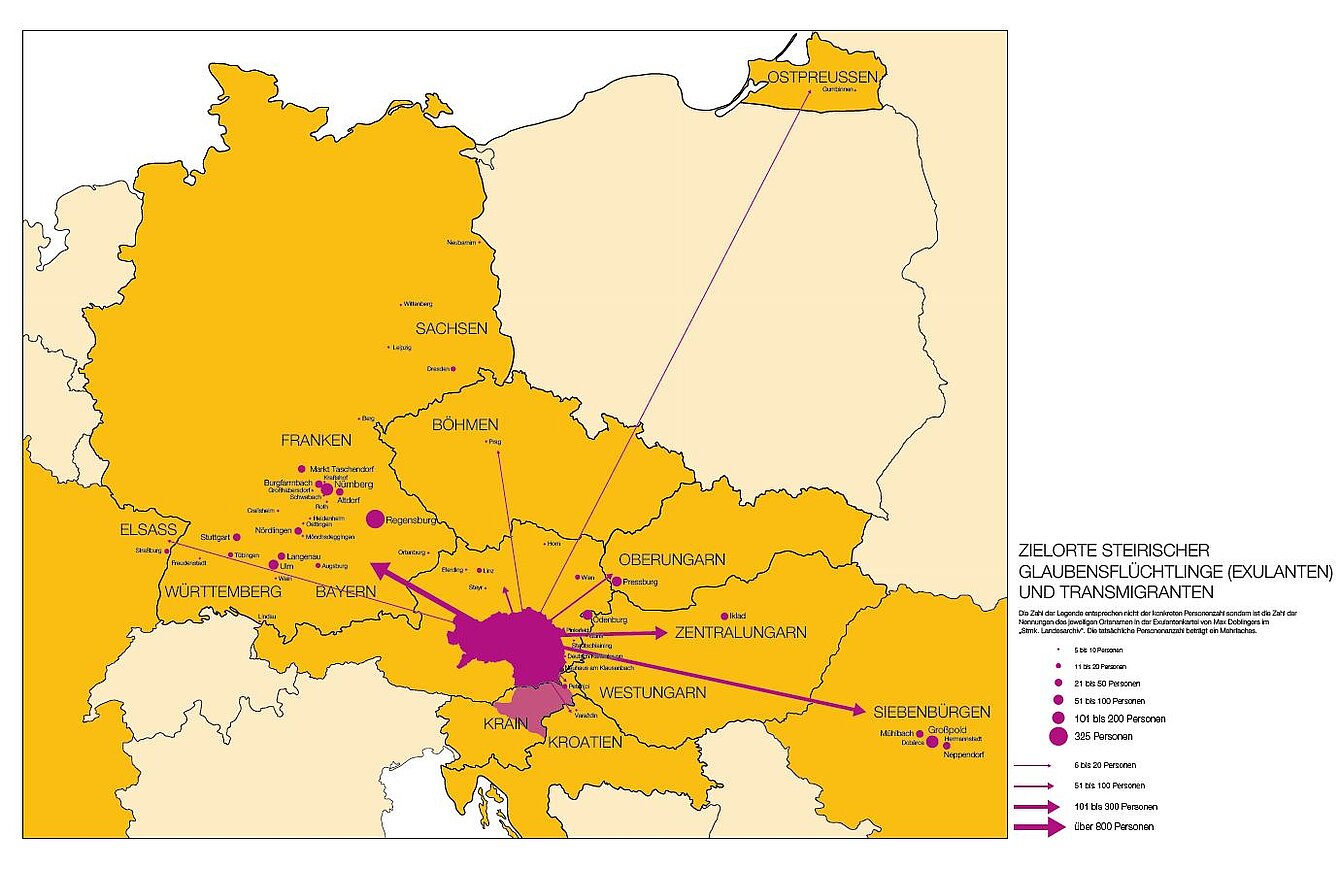

Manche bleiben und halten heimlich an ihrem lutherischen Bekenntnis fest, vor allem in der Obersteiermark, wo sich sogenannte „Kryptoprotestanten“ dem Zugriff der Behörden zu entziehen versuchen, andere hingegen wählen das Exil. Es beginnt eine Periode steirischer Geschichte außerhalb der Steiermark.

Die Exulanten haben allen Grund, sich an einem biblischen Leitbild zu orientieren, das wie kein anderes ihr Los widerspiegelt: Es ist der Dulder Hiob, dessen Leiden als Vorwegnahme der Passion Christi gedeutet wird. Eine ganze Epoche sucht Ausgleich in Gelassenheit und Gleichmut auch in der Hinnahme schwerer Schicksalsschläge, um so den widrigen Zeitumständen zu trotzen.

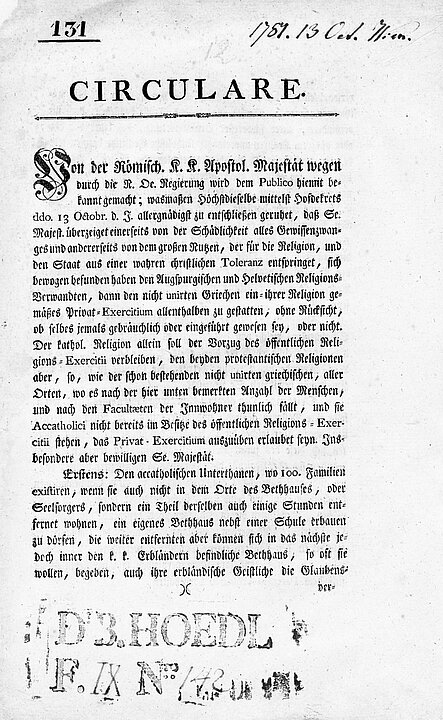

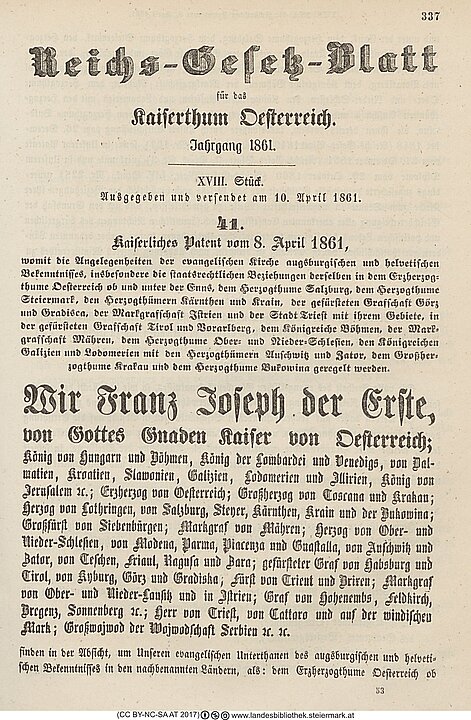

So bleibt denen, die im Land verbleiben, nur der Weg in den Untergrund, der heimlichen, stets von Verfolgung bedrohten Glaubensausübung. Die im Gedächtnis Österreichs als „Landesmutter“ fortlebende Maria Theresia hat sich hier von einer wenig mütterlichen Seite gezeigt – im Gegenteil. Erst die josephinische Aufklärung und die auf Ausgleich bedachte Konfessionspolitik Franz Josefs I. haben diesen bedrückenden Zustand nahezu völliger Rechtlosigkeit im Sinne modernen Toleranzdenkens schrittweise verbessert. Bis zu dem, was wir heute Normalzustand nennen mögen, ist es ein sehr weiter Weg gewesen.