23. Juni 2020, Katrin Bucher Trantow

Socially Distanced

Ein Gespräch zwischen Katrin Bucher Trantow (KB) und Katia Huemer (KH)

KB: „Social Distancing“ ist ein neuer Begriff, der vielleicht nicht nur das Jahr 2020 für viele Menschen prägen wird. Zum ersten Mal bewusst gehört habe ich den Begriff wohl Anfang März, als das Corona-Virus plötzlich als ernst zu nehmender Krankheitserreger an meinem Horizont auftauchte. Schon von Anfang an trug der Begriff ein Echo mit sich, das multiple Bilder von Nähe und Distanz, von aktiver Segregation und sozialen Klüften aufmachte. Denen nachzugehen interessiert mich. Und zwar aus der wandelnden Perspektive von vor und in Zeiten von Corona. Die Künstlergruppe zweintopf haben schon 2018-19 zu den Klüften und Grenzen eine beeindruckende, rasend schnell ablaufende Kompilation von privaten Aufnahmen von Grenzzäunen aus dem Internet geschaffen. Als Flicker-Movie aus vielen hundert Maschendrahtbildern hinterlässt es ein beeindruckendes Nachbild der Angst vor Annäherung auf unserer Retina, die heute, anders als es etwa 2015 zur Migrationswelle gewesen wäre, vor allem Assoziationen von Ängsten gegenüber dem Unsichtbaren und dem allgemein Anderen aufmacht.

KH: Die Ereignisse und das „Social Distancing“ der letzten Wochen haben unsere Gesellschaft verändert, und unseren täglichen Umgang miteinander. Selbst jetzt, nachdem das große Desaster zumindest in Österreich ausgeblieben ist und die Maßnahmen gelockert wurden, fehlt es an Unbefangenheit, wenn wir auf Menschen treffen, die nicht mit uns in „einem gemeinsamen Haushalt“ leben. Immer wieder wurden und werden wir angehalten, Abstand zu halten, daheim zu bleiben, uns zu isolieren.

KB: Schon in Giovanni Boccaccios Il Deacamerone fliehen sieben Frauen und drei Männer 1348 vor der in der Stadt wütenden Pest in die ländlichen Hügel von Florenz. Heute würde man sagen, man weiß also schon lang von der Wirksamkeit räumlicher Distanz. Tatsächlich ist ja auch das Wort Quarantäne ein italienisches und bezeichnet die 40-tägige Dauer des Festhaltens einlaufender Schiffe vor dem Hafen von Venedig, wenn ein Pestkranker mit an Bord war. Die Distanz, die Boccaccio für seine Figuren von der Krankheit für einige Tage am Land beschreibt, ist aber eine, die Abstand nicht nur zur Krankheit und deren Gefahr, sondern auch Abstand zu sozialer Kontrolle und gesellschaftlichen Konformitäten schafft.

Bei Boccaccio wird das Leben in der und durch die Auszeit neu definiert: Freie Liebe, Kirchenkritik und das Erstarken eines neuen Selbstbewusstseins werden klug in die Novellensammlung verpackt. Den eigenen Raum als Freiraum zu erfahren ist eine der Aspekte gewesen, den ich nicht selten von Freunden und Bekannten als befreiende Erfahrung der Krise gehört habe. Künstler, die den Weg zum stillen Studio genossen, Freundinnen und Freunde, die endlich Zeit ohne Arbeitsdruck mit ihren Kindern erfuhren; viele, die berichteten, dass auf den immer gleichen Spaziergängen das erste Mal ganz bewusst eine ganze Jahreszeit in ihrer Entwicklung wahrgenommen wurde. Diese durchaus privilegierten Wahrnehmungen dürfen aber nicht davon ablenken, dass viele auch davon berichteten, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt, dass sie zu allein, oder eben viel zu eng leben mussten, und dass Dinge, die man im Alltag durch aus-dem-Weg-Gehen oder Ablenkung und eben Abstand lösen kann, plötzlich unlösbar schienen.

KH: Das Perfide an der Abstandsregelung ist, dass Menschen in Notsituationen normalerweise dazu tendieren, Hilfe und Schutz bei anderen zu suchen, sich zu trösten und trösten zu lassen, jemandem nahe zu sein. Das ist in der Biologie des Menschen so angelegt – in Stress- und Gefahrensituationen brauchen wir andere. Dass Einsamkeit auch ein wesentlicher Faktor ist, der Krankheiten – vielleicht nicht Covid19, aber viele andere wie Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetes und Depressionen – begünstigt, wenn nicht sogar auslöst, ist ebenso bekannt wie die Verbreitung des Coronavirus über soziale Kontakte.

Tatsächlich löst Einsamkeit im Gehirn ähnliche Signale aus wie Hunger. Ich frage mich, was auf lange Sicht passiert, wenn wir diesen natürlichen Impuls missachten. Wie sich das auf die Gesundheit auswirkt, und wie auf das soziale Verhalten – gerade bei Kindern. Ich schätze, um das beurteilen zu können, wird es noch Jahre und viele Studien brauchen…

KB: Wie die Menschen mit der Unsicherheit und der Angst der letzten Monate umgehen, kann man, finde ich, gerade jetzt zu den Lockerungen recht gut beobachten, wenn plötzlich nach der langen Stille und der Zeit des Gehorsams etwa Verschwörungstheorien aufblühen und Schuldige für die Einschränkungen und Übergriffe auf gesellschaftliche Freiheiten oder Ungerechtigkeiten – wie in den rassistischen Übergriffen – gesucht und gesühnt werden wollen.

KH: Gesellschaftliche und körperliche Nähe bzw. Distanz und zugehörige Fragen um Sicherheit und Freiheit sind ja Themen, die nicht erst seit ein paar Wochen virulent sind. Das haben wir ja auch auf der Suche nach künstlerischen Arbeiten für unsere Katzenbaum-Präsentation socially distanced gemerkt. Oft – wie bei Brigitte Pokorniks Himmelhölle-Spiel (REM, 1985) oder René Stessls Gemeinsam (2014) – ist es aber gerade die Beteiligung und die Interaktion mit anderen, die die künstlerische Arbeit ausmachen. Der Witz dabei ist, dass man vor dem vollen Teller „verhungert“, wenn nicht das Gegenüber einen mit einem zu lange geratenen Löffel Essen in den Mund schiebt. Bei Friedl Kubelkas Bildern von Franz West ist es genau umgekehrt: Für West waren die Passstücke, diese wie verlängerte Körperteile wirkenden, tragbaren Skulpturen, Sinnbilder von Neurosen oder Prothesen. Missbildungen oder Krankheiten, die andere Menschen im Leben meistens auf Distanz bringen.

KB: Ja, Wests Passstücke als Instrumente der Köpererweiterung waren ein wesentlicher Beitrag, den Umraum und die eigene Prädisposition als Beitrag zur Wahrnehmung einer Wechselwirkung zwischen Objekt und Subjekt, zwischen mir und dem Anderen zu empfinden. Man hat sich mit den Passstücken einen Raum genommen, sich inszeniert und auch real Platz geschaffen. Und genau das ist ja auch das Thema dieser Zeit: Platz. Für sich und für andere.

Verdichtete Städte und Platzbedarf ist ein Thema das über Covid-19 neu gesehen wird. Hermann Knoflacher hat schon in den 1980er Jahren mit seinem wunderbaren Stehzeug, einer Art überdimensionalen Reifrock in Parkplatzgröße, über den Platzbedarf und die Raumverschwendung in Städten nachdenken lassen. Wieviel Platz dürfen wir und unserer Bewegungsfreiheit bzw. Mobilität beanspruchen? Wenn es zwei Meter Abstand in Zukunft bleiben, dann müssen wir Tage der Bewegung und Tage des Stillstehens und Zuhausebleibens für alle einführen. Sonst sind die Städte, die Bahnhöfe, die Flugplätze – ja, wie Welt ganz allgemein – deutlich zu dicht. Dass das, nebenbei gesagt, gut für die Umwelt wäre, klingt bei Knoflacher eben auch schon an.

KH: Wusstest du, dass nicht nur Covid-19, sondern auch Einsamkeit ansteckend ist? Ich habe das gelesen, und irgendwie klingt es sehr logisch. Wenn man sich beispielsweise in seiner Beziehung einsam fühlt – denn Einsamkeit bedeutet nicht immer, dass man auch alleine ist, sondern dass gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt werden – dann zerbricht die Beziehung nach und nach, selbst wenn die Beziehung eigentlich glücklich ist. Offenbar ist das Bedürfnis nach Nähe nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt. Deshalb ist es für den anderen manchmal schwer nachvollziehbar, wieso sich der Partner zurückzieht, obwohl doch eigentlich „alles passt“. Das veränderte Verhalten färbt dann auf das Umfeld ab – die Einsamkeit wird also ansteckend.

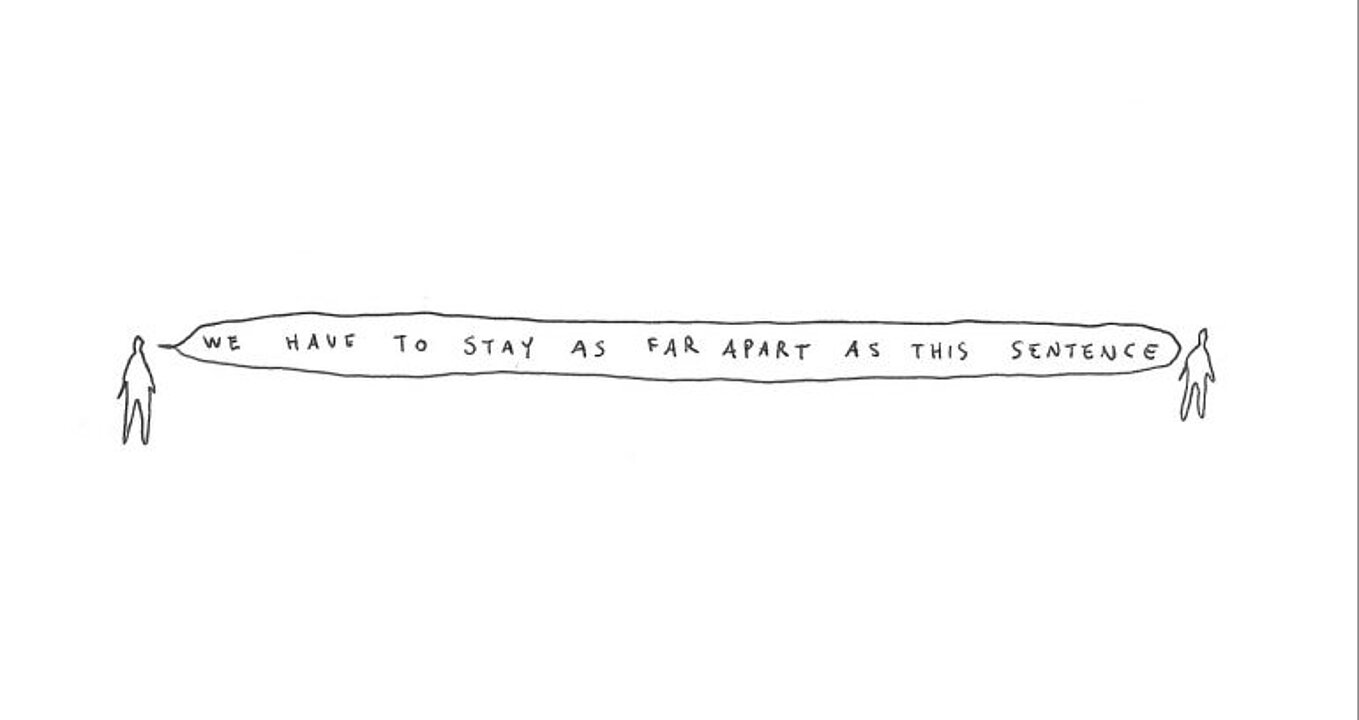

KB: Dazu hat Aldo Giannotti in seinem Virus Diary, das er als Tagebuch zur Verarbeitung und gegen das Vergessen seit dem Lockdown führt und regelmäßig auf Instagram postet, ein paar wunderbar pointierte Bilder geschaffen. Statt vor dem vollen Teller zu verhungern, vereinsamen die Menschen – wenn sie Angst voreinander haben müssen – vor dem Screen und in vollen Mietshäusern. Wand an Wand. Mit der Arbeit von Ingrid Wiener, von der wir eine der Träume hier ausstellen, zeigt sich die Kehrseite der räumlichen Nähe, wenn in der beschrieben Situation Einsamkeit und Klaustrophobie auch mitten im sozialen Umfeld des Museums, mitten unter Menschen zugreifen kann.

KH: Schon vor Corona war von einer „Epidemie der Einsamkeit“ die Rede. Fast die Hälfte aller Haushalte in Nord- und Mitteleuropa sind Ein-Personen-Haushalte. Ich frage mich, ob diese Pandemie unter anderem bewirkt, dass die Menschen vermehrt ihre Wohngewohnheiten überdenken. Wenn schon nicht aus ökologischen Überlegungen heraus, dann vielleicht aus sozialen. Wäre es nicht besser – gerade für Ältere –, in Wohngemeinschaften zu leben, als darauf zu warten, dass einen die Kinder und Enkelkinder besuchen kommen? Besuche, vor denen zudem unsere Bundesregierung derzeit noch immer abrät.

KB: Wie sich diese Aufforderung zur Distanzierung auf den Museumsraum auswirkt und wie das Museum seit dem Lockdown vermehrt auch auf den Digitalen Medien seinen „Ausstellungsraum sucht – und wie wir etwa mit dem wunderbar leichtfüßig daherkommenden Projekt Performance Homework von Michikazu Matsune auch gefunden haben – wird sich erst noch zeigen. Das Museum als „Safe Space“, als Labor fürs Reflektieren und Ordnen, fürs Herausfordern und Sammeln gesellschaftlich relevanter Themen breitet sich – nach Peter Weibel – nun endlich in die lang beschworene und notwendige Ferngesellschaft aus, die über Telekommunikation seine Vernetzung und „Nähe“ findet.

KH: Ich bin gespannt, ob sich die Pandemie auf lange Sicht auf unsere Höflichkeits-Etikette auswirken wird. Wird es sich vielleicht sogar umkehren und als unhöflich ausgelegt, jemandem bei der Begrüßung die Hand zu geben? Ist das eventuell das Ende der Bussi-Bussi-Gesellschaft? Wieviele Leute haben wir wohl schon gebusselt, zu denen man lieber Distanz gehalten hätte? Das wäre doch ein positiver Aspekt an der ganzen Sache – diesen gesellschaftlich aufoktroyierten Zwang aufzuheben.