Entdecke das

Universalmuseum Joanneum

Graz

Steiermark

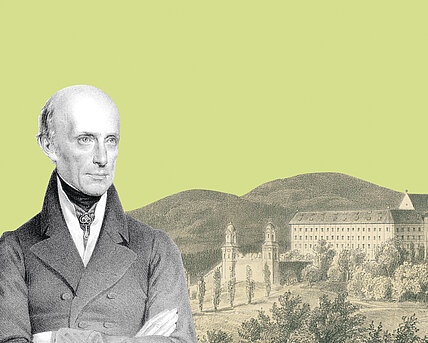

Universalmuseum

Joanneum

Zurück zum Universalmuseum Joanneum

Zurück

Entdecke das

Universalmuseum Joanneum

Universalmuseum

Joanneum

Zurück zum Universalmuseum Joanneum