17.-18.03.2025

„Was heißt ‚feministisch kuratieren‘ heute?“

Geschlechtersensibles Handeln in Ausstellungen

Bildinformationen

Ansätze feministischen Ausstellens sind vielfältig und entwickeln sich – wie auch feministische Bewegungen selbst – stetig weiter. Der Workshop widmete sich Strategien und Möglichkeiten feministischen Handelns in (kultur)historischen Museen – insbesondere in Ausstellungen.

Eine Dokumentation von Anna Jungmayr.

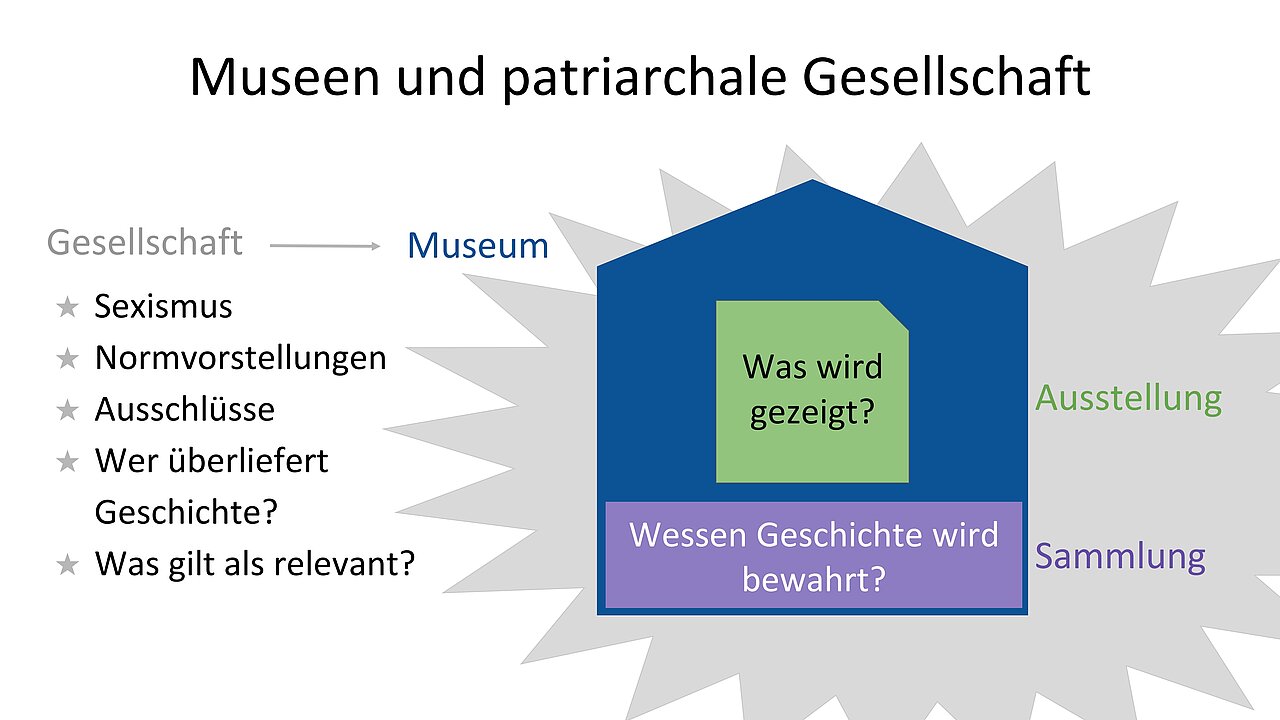

Der Workshop „Was heißt ‚feministisch kuratieren‘ heute?“ am 17. und 18. März im Haus der Geschichte Österreich (hdgö) widmete sich Strategien und Möglichkeiten feministischen Handelns in (kultur)historischen Museen – insbesondere in Ausstellungen.[1] Ausgangspunkt bei der Programmerstellung waren die Auseinandersetzungen mit Fragen feministischen Kuratierens innerhalb des Veranstaltungsteams: Eva Tropper, Alina Strmljan und mir. Eigene kuratorische Arbeiten, vor allem aber der Aufsatz „Feministisch Kuratieren!“ auf dem Blog von fernetzt, einem Forschungsnetzwerk zu Frauen- und Geschlechtergeschichte der Universität Wien, prägten unsere Diskussionen in der Vorbereitung und dienten als Leitlinie bei der Konzeption. Der Workshop stieß auf großen Anklang und war binnen weniger Tage ausgebucht. Die Teilnehmer*innen kamen aus unterschiedlichen musealen Kontexten (Vermittlung, Sammlungen, Ausstellungen) und wiesen eine diverse Altersstruktur auf. Weniger heterogen war die Zusammensetzung hinsichtlich Gender – das Thema des feministischen Kuratierens scheint auch 2025 vor allem Frauen* und Queers zu beschäftigen. Wir begannen den Workshop mit der Prämisse, dass es kein standardisiertes Rezept dafür gibt, wie Ausstellungen feministisch kuratiert werden können. Den Begriff „feministisch“ definierten wir in diesem Zusammenhang als Überbegriff für geschlechtersensible Ausstellungspraktiken, die sich aktiv gegen den patriarchalen Status quo einsetzen, feministische Anliegen unterstützen und anstreben, Sexismus nicht zu re_produzieren.[2]

[1] Leider war Eva Tropper aus gesundheitlichen Gründen verhindert, an der Durchführung des Workshops mitzuwirken. Diese erfolgte daher zu zweit durch Alina Strmljan und mich. Herzlichen Dank an Alina Strmljan und Eva Tropper für das konstruktive Feedback zu diesem Beitrag.

[2] In unserem Aufsatz im fernetzt-Blog benennen Alina Strmljan und ich vielseitige Strategien feministischen Handelns im Museum.

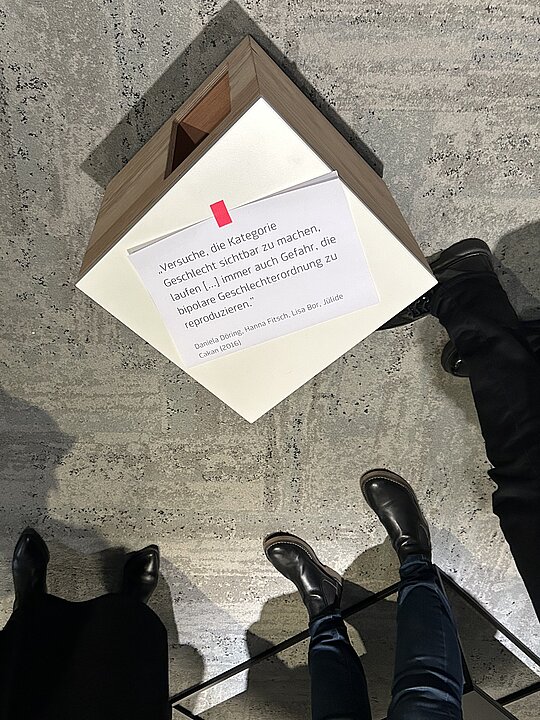

Dass es eine Vielzahl an Fragestellungen und Positionen zum feministischen Kuratieren gibt, wollten wir bereits zu Beginn des Workshops deutlich machen: In einem interaktiven Kennenlernen tauschten sich die Teilnehmer*innen anhand von Zitaten feministischer Kurator*innen, Künstler*innen und Wissenschaftler*innen über das breite Themenfeld aus. Dabei setzten sie ihre eigene museale Praxis zu den verschiedenen Perspektiven ins Verhältnis.

Fragen des Formats

Im anschließenden ersten Panel widmeten wir uns unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen für feministisches Handeln im Museum. Die Reflexion über den geeigneten Raum stellt eine zentrale Diskussion in der Geschichte des feministischen Kuratierens dar. Das Feld wurde durch die Frauenbewegung der 1970er-Jahre geprägt: In Reaktion auf die männliche Hegemonie im Kulturbetrieb sowie den Androzentrismus im Museum gründeten sich in den 1980er-Jahren die ersten autonomen Frauen*museen, die selbstorganisiert und nicht auf männliche Gunst angewiesen waren. Frauen* schrieben ihre eigene Geschichte und repräsentierten sich selbst. Einen anderen Zugang wählten insbesondere feministische Künstler*innen, indem sie in das hegemoniale Museum intervenierten, um sich Platz darin zu erkämpfen.[3] Die Rahmenbedingungen für feministisches Kuratieren haben sich seither weiterentwickelt, die Frage nach geeigneten Strukturen und Formaten ist aber immer noch aktuell.

Stefania Pitscheider Soraperra reflektierte in ihrem Beitrag, dass sich Konzepte von Frauen- und Gendermuseen im Zuge veränderter Feminismen wandeln. Sie stellte die beeindruckende Vielfalt feministischer Museen und musealer Initiativen weltweit vor, die in der International Association of Women’s Museums (IAWM) organisiert sind und vor unterschiedlichen – rechtlichen, finanziellen und personellen – Herausforderungen stehen: Neben gut ausgestatteten Häusern mit hohen museologischen Standards beschränken sich Tätigkeiten andernorts auf Online-Aktivitäten und sind teils sehr subversiv. Die IAWM stärkt die solidarische Zusammenarbeit, Vernetzung, Sichtbarkeit sowie Anerkennung von Frauenmuseen weltweit und setzt sich für eine geschlechtergerechte Gesellschaft ein. Eine zunehmende Herausforderung im Netzwerk ist die Diskussion um das politische Subjekt „Frau“: Einige Museen schließen Transfrauen aus ihrem binären Geschlechterbild – und dementsprechend aus ihren Aktivitäten – aus. Eine Folge davon war der Austritt des KØN – Gender Museum Denmark aus dem Netzwerk, dem es offensichtlich nicht gelang, ein geschützter Raum für Transpersonen und Queers zu sein. Für andere Museen wirft dies nun die Frage auf, wo Solidarität beginnt und endet, und welche Grundsätze Voraussetzung für einen Verbleib im Netzwerk sind.

Pitscheider Soraperra stellte zudem die am Frauenmuseum Hittisau praktizierte Praxis der „dislozierten Sammlung“ vor, an der deutlich wird, dass das Museum nicht nur ein Ort der musealen Selbstrepräsentation von Frauen* und Queers ist, sondern auch in hegemoniale Museen interveniert: Leihobjekte werden erforscht, dokumentiert und nach Ausstellungen – ausgestattet mit neuem, geschlechtersensiblem Kontextwissen – an Leihgeber*innen retourniert. Damit erweitern die Objekte die Sammlungen verschiedener Institutionen feministisch.

Auf das Thema Sammeln ging auch Stefan Benedik in seinem darauffolgenden Beitrag ein – als ein Teil der breiten Palette feministischer Institutionenpraktiken am hdgö.[4] Das Zeitgeschichtemuseum versucht seit seiner Gründung 2018 hegemoniale Erzählungen von Grund auf herauszufordern und sich diesen – in allen Bereichen des Museums – zu widersetzen. Benedik betonte, dass feministische Museumsarbeit nicht auf ein fertiges Endprodukt zielt, sondern ein fortlaufender Prozess – und oft mit erheblichem Mehraufwand verbunden – ist. Mitarbeitende, die diesen Anspruch ernst nehmen, arbeiten oft an der Grenze zur Selbstausbeutung: Der bewusste, geschlechtersensible Neuaufbau einer Sammlung erfordert beispielsweise zusätzliche Ressourcen, da Objekte von – selbst prominenten – Frauen* wesentlich seltener bewahrt wurden als jene von Männern*.

Im Ausstellungsraum finden sich zwei grundlegende feministische Herangehensweisen: Zum einen wird versucht, Geschlecht als Querschnitt-Thema in alle Ausstellungsbereiche einzuschreiben – denn jedes Thema kann geschlechterreflektiert aufbereitet werden. Zum anderen wird die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Kategorie Geschlecht gezielt vertieft, etwa in Form von Ausstellungskapiteln oder Sonderausstellungen.

[3] Vgl. Elke Krasny, Introduction, in: dies./Frauenmuseum Meran (Hg.*innen), Women’s:Museum. Curatorial Politics in Feminism, Education, History and Art, S. 10–29.

[4] Eva Meran war aus gesundheitlichen Gründen leider verhindert, den Beitrag wie vorgesehen gemeinsam mit Stefan Benedik zu präsentieren.

Eine zentrale Methode ist weiters das Irritieren von Erwartungen: Anstelle der Geschichte „großer Männer“ (z. B. bekannter Politiker) wird auf das Alltägliche und „ordinary people“ fokussiert, wobei explizit Geschlechtsidentitäten jenseits des Binären Raum finden. Für die feministische Geschichtsvermittlung ist zudem das Konzept der Agency zentral: Insbesondere die Arbeit mit Biografien hat sich als brauchbar erwiesen, um Handlungsräume von Frauen* und Queers in ihren jeweiligen historischen Kontexten konkret besprechbar zu machen.

Während Frauen- und Gendermuseen sowie einzelne Institutionen wie das hdgö feministische Ziele systematisch verfolgen, fehlt den meisten Museen ein explizit feministischer Anspruch. In solchen Häusern, die entweder unreflektiert patriarchal agieren oder in der Integration feministischer Ansätze noch am Anfang stehen, eignet sich das Format der Sonderausstellung als Intervention oder Experimentierfeld: Sie macht feministische Inhalte sichtbar und hinterfragt bestehende institutionelle Haltungen. Temporäre Formate bieten einen möglichen Einstiegspunkt für feministische Kritik und stoßen bestenfalls langfristige Veränderungen an.

Dies war die These des Beitrags, den ich als Vortragende zum Workshop beisteuerte und am Beispiel der 2021 von mir kuratierten Sonderausstellung „‚Vor Schand und Noth gerettet‘?! Findelhaus, Gebäranstalt und die Matriken der Alser Vorstadt“ im Bezirksmuseum Josefstadt (2021/22) diskutierte. Thema dieser Ausstellung war die Geschichte des Wiener Gebär- und Findelhauses, in dem 1784–1910 ledige, ungewollt schwangere und meist arme Frauen* ihre Kinder anonym gebären und – vermittelt über das Findelhaus – an Pflegefamilien abgeben konnten. Als Gegenleistung mussten sie ihre Körper der medizinischen Forschung und dem Ammendienst zur Verfügung stellen. Als ich im Rahmen meines Curatorial Fellowships im Wien Museum zur kuratorischen Mitwirkung an der (zunächst stark institutionsgeschichtlich gedachten) Ausstellung eingeladen wurde, stand das (ehrenamtliche) Team weitgehend fest. Ich bediente mich verschiedener Strategien, um die Ausstellung feministisch zu prägen – etwa durch Fokus auf geschlechtsspezifische Ungleichheit, Gegenwartsbezüge mit Fokus auf Geschlecht (ungewollte Schwangerschaft heute) und die Einbindung von Verbündeten (Geschlechterhistorikerinnen, feministische Studentinnen, Aktivist*innen, feministische Archive). Hierfür war es zentral, meine Rolle als inhaltlich Verantwortliche festzulegen und zu kommunizieren. Zugleich war es mir im Sinne einer partizipativen Herangehensweise wichtig, die Handlungsspielräume des bestehenden Teams so wenig wie möglich zu beschneiden: Mitarbeiter*innen bestimmten eigene Schwerpunkte, der Ausstellungsgestalter arbeitete autonom. Trotzdem legte ich inhaltliche Grundsätze und rote Linien fest – z. B. sollte es keine voyeuristische Darstellung der Nutzerinnen des Gebär- und Findelhauses geben.

Die Sonderausstellung forderte das Gewohnte im Bezirksmuseum heraus. Im Rahmen einer auf Langfristigkeit ausgelegten Dauerausstellung wären meine Handlungsspielräume kleiner und Ergebnisse vermutlich weniger klar positioniert gewesen.

Viele Ansprüche – verschiedene Strategien

Im zweiten Panel stand die Frage konkreter feministisch-kuratorischer Strategien im Fokus. Dabei wurde deutlich, dass die Vielfalt feministischer Anliegen zu unterschiedlichen kuratorischen Schwerpunkten und Ergebnissen führt.

Daniela Döring stellte im ersten Beitrag des Panels das Forschungsprojekt GENDER; TECHNIK; MUSEUM am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der Technischen Universität (TU) Berlin vor: Darin wurde das in Technikmuseen vorhandene und (re)produzierte Genderwissen untersucht. Ergebnisse waren u. a., dass Technikgeschichte stark männlich codiert ist und meist als Fortschrittsgeschichte mit dem ‚männlichen Genie‘ als zentralem Akteur erzählt wird. Frauen* scheinen als Ausnahmefiguren die Regel zumeist zu bestätigen, weshalb das Aufzeigen vergeschlechtlichter Machtverhältnisse oft mit deren Reproduktion verbunden ist. Im Projekt wurden Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Museumspraxis herausgearbeitet. Dabei wurden auch kuratorische Strategien für ein feministisches – verstanden als repräsentationskritisches und reflexives – Ausstellen entwickelt, um patriarchal geprägte museale Ordnungen herauszufordern.

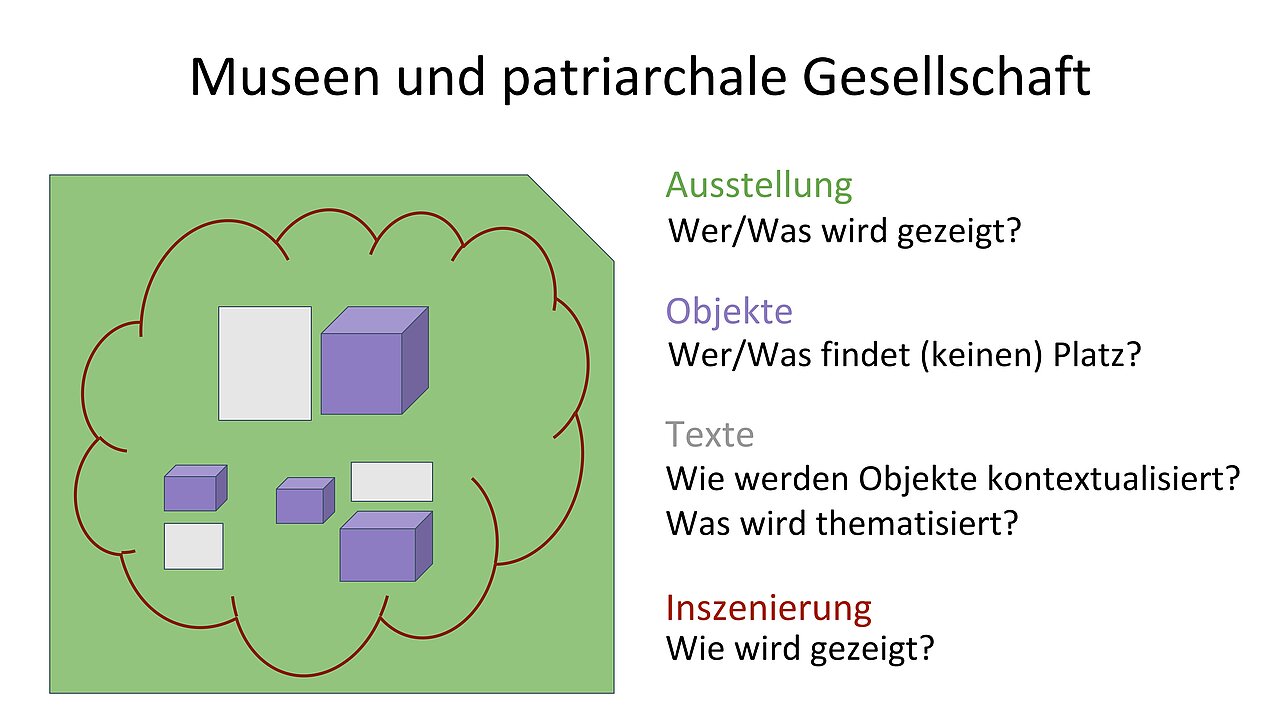

Diese Strategien erprobte Döring gemeinsam mit Hannah Fitsch, Rabea Rugenstein und Studierenden des Masterstudiengangs Bühnenbild_Szenischer Raum der TU Berlin in der Sonderausstellung uni-form? Körper, Mode und Arbeit nach Maß (2016) im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Die Schau widmete sich der seriellen Bekleidungsproduktion und dem damit einhergehenden Versuch der Normierung von vergeschlechtlichten Körpern. Anstelle einer Fortschrittsgeschichte erzählte die Ausstellung jedoch eine Geschichte des Scheiterns – denn die Individualität von Körpern widersetzt sich grundsätzlich einer normierten Kleidung. Unter den Schlagworten „Fragen, Zerteilen, Verrücken & Verschieben“ stellte Döring verschiedene Arbeitspraktiken vor, um historisches Material im kuratorischen Prozess in seinen jeweiligen Einzelteilen genau zu untersuchen und neu zu arrangieren, wodurch Besucher*innen eine kritische Distanz zum Ausstellungsthema erlangten.

Der Ausstellungsentwurf, der zur Umsetzung gelangte, zitierte – etwa in den Ausstellungsmöbeln – die Formen von Schnittmustern. In einem Ausstellungsbereich wurden die alternativen Modelle der Ausstellung präsentiert. Damit wurde aufgezeigt, dass Inhalte unterschiedlich erzählt werden können, und die meist unhinterfragte Deutungsmacht in der Produktion musealen Wissens explizit zum Thema gemacht. Zusätzlich ergänzten künstlerische Positionen die Ausstellung um weitere Sichtweisen. Der (selbst)reflexive Ansatz der Ausstellung entsprach nicht immer den Erwartungen aller Besucher*innen. Döring betonte darauf bezogen, dass feministisches Kuratieren auch bedeutet, Enttäuschungen zu produzieren – diese Friktionen gälte es auszuhalten und produktiv zu machen.

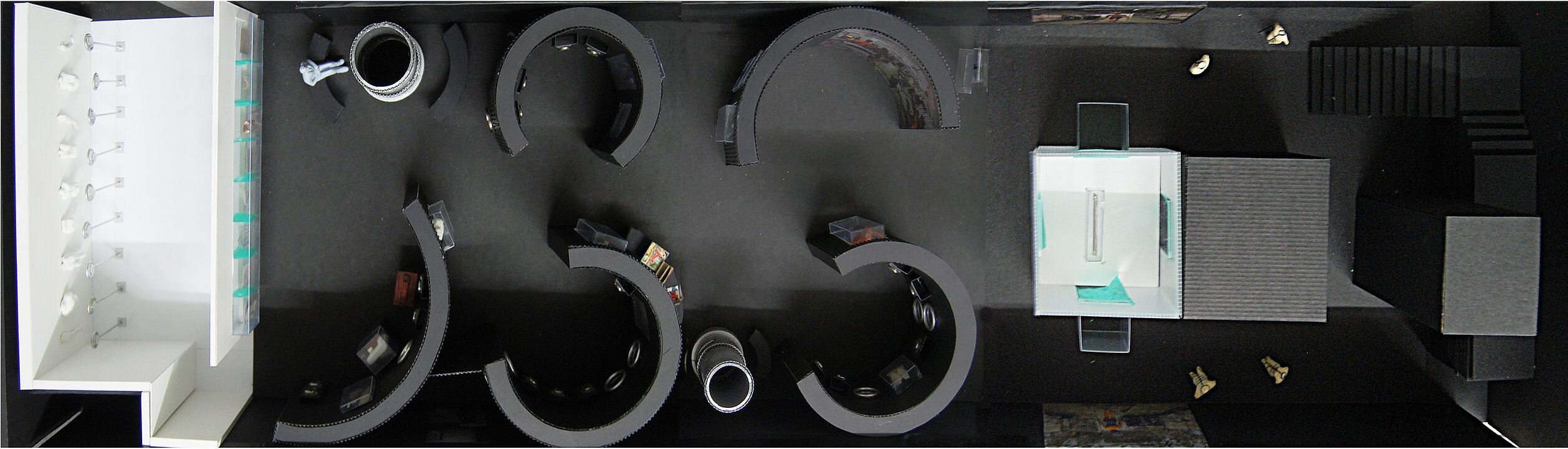

Johanna Zechner stellte am Beispiel der Ausstellung „‚Sie meinen es politisch!‘ 100 Jahre Frauenwahlrecht“ im Volkskundemuseum Wien (2019)[5] die Frage in den Mittelpunkt, wie sich feministische Bewegungsgeschichte ausstellen lässt – und welche Spannungen dabei entstehen. Ein großes wissenschaftliches Kuratorium sowie ein feministischer Beirat brachten viel Expertise, aber auch hohe und vielfältige Erwartungen an die Kurator*innen mit sich. Es galt, zwischen wissenschaftlichen, aktivistischen und publikumsbezogenen Anforderungen zu navigieren, wobei für Zechner die zentrale Verantwortung gegenüber dem Publikum bestand.

Der notwendigen Komplexitätsreduktion und Unvollständigkeit begegnete das Kurator*innenteam mit einer thematischen statt einer chronologischen Erzählung: Entlang zentraler frauenbewegter Orte wie „Straße“, „Wahllokal“ oder „Parlament“ wurde die Geschichte von politischen Kämpfen, Brüchen und Kontinuitäten erzählt. Die offene Struktur erlaubte es, punktuell wissenschaftliche Debatten aufzugreifen und Gegenwartsbezüge herzustellen. Die Gestaltung von Peter Karlhuber setzte auf raumgreifende, begehbare Installationen und eine zugängliche, interaktive Präsentation mit vielen Hands-On-Elementen, die den Besucher*innen ermöglichte, sich in den aktivistischen Räumen auszuprobieren.

[5] Nachdem die Ausstellung von 7.3. bis 25.8.2019 im Volkskundemuseum gezeigt wurde, wanderte sie von 10.11.2019 bis 7.6.2020 in das Frauenmuseum Hittisau. Bereits ab Oktober 2018 wurde die Installation „Wahlzelle“ – ergänzt mit ortsspezifischen Objekten – an verschiedenen Orten in den Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Wien ausgestellt. Projekthomepage: „Sie meinen es politisch!“ – 100 Jahre Frauenwahlrecht.

Neben der Vermittlung kollektiver Bewegungsgeschichte wurde zusätzlich ein kompensatorischer Ansatz gewählt: Wie sonst in Ausstellungen häufig „große Männer“ gewürdigt werden, bestand die „Galerie der Ersten“ aus kleinen Abbildungen der „ersten Frauen“ die ein politisches Amt in Österreich innehatten.

Daran anknüpfend schilderte Marianna Nenning in ihrem Beitrag anhand der Ausstellung „Heimat großer T*chter. Zeit für neue Denkmäler“ im Haus der Geschichte Österreich (2021/2022)[6] den Entwicklungsprozess der Ausstellung als feministischen Reflexionsprozess. Dieser begann mit einem kompensationshistorisch gedachten Sammlungsprojekt zur Geschichte „Erster Frauen“. Das Team reflektierte das dadurch entstehende Zerrbild, den Ausschluss von Kollektiven – eine wichtige Organisationsform feministischer Bewegungen – sowie den autoritären Wunsch nach einer „starken Frau“. Die Reflexion führte über die partizipative Web-Ausstellung zum Mitmachen „Platz für Held*innen“ zur Ausstellung „Heimat großer T*chter“ im Foyer des Museums. Diese setzte sich zum Ziel, feministisches Handeln in einer nicht-heroisierenden Form zu präsentieren, um Biografien nicht als „Ausnahmeerscheinungen“ zu erzählen. Stattdessen standen bei den neun präsentierten Geschlechtergeschichten über F*LINTA[7] und feministische Kollektive gesellschaftliche Prozesse im Vordergrund und insbesondere die Frage danach, wie gesellschaftliche Veränderung (kollektiv) erreicht werden kann. Besucher*innen sollten ermutigt werden, ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten in der Gegenwart zu erkennen und zu nutzen.

[6] Nachdem die Ausstellung von 22.10.2021 bis 12.6.2022 im hdgö gezeigt worden war, wanderte sie ins Nordico Stadtmuseum, Linz (2.3.–28.5.2023) und ins kärnten.museum, Klagenfurt (15.6.–26.10.2023).

[7] Frauen*, Lesben, Intergeschlechtliche, Nichtbinäre, Trans- und Agender Personen.

Die Erwartung einer Heroisierung wurde zusätzlich auf gestalterischer Ebene irritiert: Jede Geschichte wurde in Form eines Denkmals präsentiert. Auf Sockeln wurden jedoch – entgegen der herkömmlich heroisierenden Denkmalpraxis – Alltagsobjekte angedeutet, die feministische Strategien und Erfolge symbolisierten, etwa ein Kübel mit Straßenkreiden, ein Kugelschreiber oder eine Sprechblase.

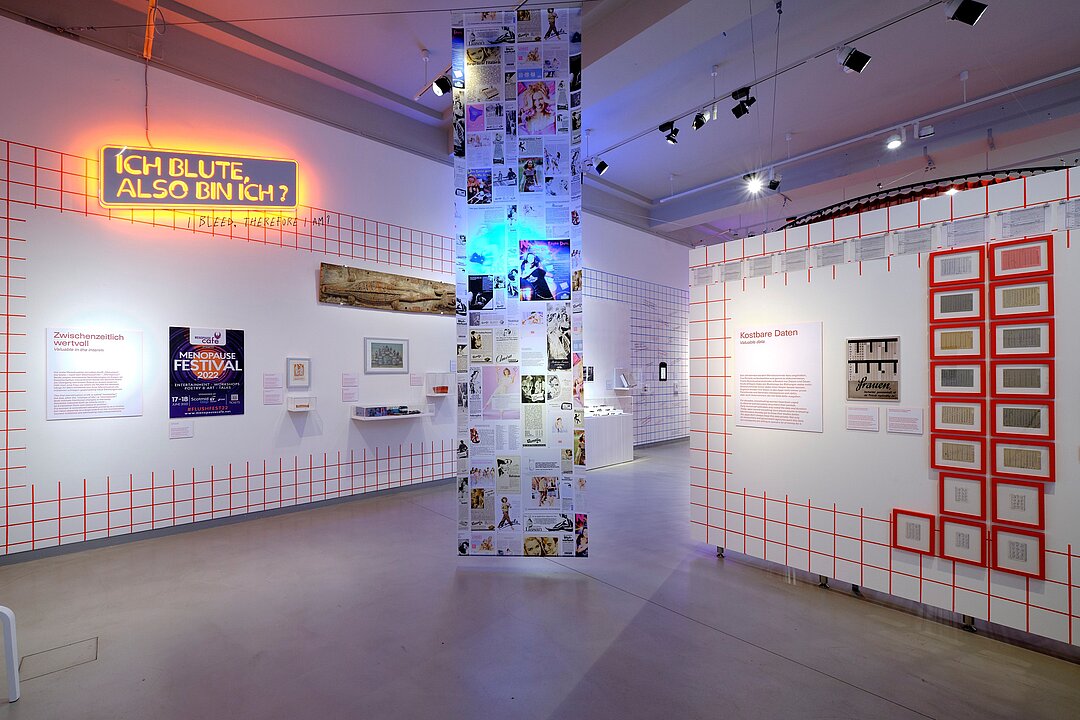

Jana Wittenzellner benannte in ihrer Präsentation der Ausstellung „Läuft. Die Ausstellung zur Menstruation“ im Museum Europäischer Kulturen, Berlin (2023/24) deren vielfältige Ansprüche: Diese sollte Frauen* als Akteurinnen sichtbar machen, zugleich wollten die Kurator*innen weibliche Handlungsspielräume im Patriarchat nicht überbewerten. Die Ausstellung sollte die Existenz nicht-binärer und transgeschlechtlicher Menstruierender klar benennen, ohne dabei Frauen unsichtbar zu machen. Sie sollte die negativen Konsequenzen vieler mit der Menstruation zusammenhängender Diskurse verdeutlichen, jedoch keinen Opferdiskurs bedienen. In den einzelnen Ausstellungskapiteln wurden dafür unterschiedliche Lösungen gefunden. Diskurse um „Weiblichkeit“, Menstruation und Geschlechtsidentitäten wurden etwa dezidiert in einem Kapitel aufgegriffen. Das Team musste aber eine Sprachregelung für die gesamte Ausstellung finden und entschied sich dafür, von „Menstruierenden“ zu sprechen, wenn der körperliche Vorgang des Menstruierens im Vordergrund stand, und von „Frauen“, wenn Frauen* sichtbar gemacht werden sollten – entweder als Würdigung ihrer Leistungen oder aber um auf ihre Diskriminierung innerhalb einer binär gedachten Gesellschaft hinzuweisen. Selbst wenn diese Sprachregelung in den meisten Situationen gut funktionierte, passte sie nicht überall und bedeutete oft, sich für einen bestimmten Fokus zu entscheiden. Die Heroisierung von Männern* in der Medizingeschichtsschreibung wurde gebrochen, indem Frauen beim Namen genannt und häufig mit einem Porträt gewürdigt wurden, bei Männern* hingegen von „einem Arzt“ geschrieben wurde.

Während die Geschichte der Menstruation eine eindrucksvolle materielle Kultur hervorgebracht hat, waren und sind persönliche Geschichten über das Menstruieren stark tabuisiert und finden sich in historischen Schriftstücken äußerst selten. In einer Mitmach-Station am Ende der Ausstellung konnten Ausstellungsbesucher*innen ihre eigenen Menstruationsgeschichten teilen – eine Möglichkeit, die intensiv genutzt wurde. Viele Besucher*innen bewog das Lesen der vielen anderen Geschichten, die das Gefühl von Kollektivität herstellten, zum Teilen ihrer eigenen. Damit trugen sie zu einer nun einzigartigen Sammlung am MEK bei.

Ambivalenzen analysieren

Die Reflexionen der ersten Panels wurden in der anschließenden Aktiv-Führung durch die Hauptausstellung des hdgö „Neue Zeiten: Österreich seit 1918“ mit Louise Beckershaus (Vermittlungsteam) und Marianna Nenning (kuratorisches Team) vertieft. Die Teilnehmer*innen erhielten dabei nicht nur Einblicke in die unterschiedlichen Ansprüche von Kuratieren und Vermitteln, sondern formulierten in Kleingruppen Fragen zu einzelnen Inszenierungen, die anschließend gemeinsam diskutiert wurden. Beckershaus und Nenning regten die Teilnehmer*innen dazu an, die Ausstellung aus einer feministischen Perspektive kritisch zu reflektieren. Die sich daraus ergebende produktive Reflexion der Herausforderungen feministischen Ausstellens möchte ich anhand von zwei Stationen zeigen:

Ein diskutiertes Objekt war die Wäschemangel – ein Gerät zur industriellen Glättung von Wäsche – das als Leitobjekt im Bereich zur wirtschaftlichen Situation der Ersten Republik (Deutsch-)Österreich (1918–1934) dient. Die Intention, Wirtschaftsgeschichte anhand eines Großobjekts aus einer feminisierten Branche sichtbar zu machen, wurde grundsätzlich positiv bewertet. Die textliche Kontextualisierung wurde hingegen kritisiert: Der Objekttext wurde als schwer zugänglich platziert empfunden und enthält zahlreiche Passivkonstruktionen, wodurch die Subjekte hinter dem Objekt verschwinden. Ebenfalls reflektiert wurde, ob der Ausstellungsbereich – trotz der geschlechterreflektierten Objektwahl – mit einer hegemonialen Geschichtsschreibung bricht – denn das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit wird nur im Text zur Wäschemangel, nicht aber im Kapiteltext thematisiert und somit zum „Frauenthema“ gemacht. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie vielschichtig geschlechtersensibles Ausstellen ist.

Auch bei der vom Atelier Wunderkammer künstlerisch inszenierten Vitrine zu Conchita Wurst, die 2014 mit einer Drag-Performance den Eurovision Song Contest gewann, ergab sich eine bereichernde Diskussion über Ambivalenzen feministischen Zeigens. Teilnehmer*innen der Kleingruppe fiel auf, dass die Vitrine mit der ansonsten eher zurückhaltenden Ausstellungsgestaltung bricht: Conchitas Kleid wird in einem Ensemble mit einer Conchita-Barbiepuppe, dem Schriftzug „Unstoppable“ aus Spiegeln, Lippenstiften, einer Österreich- und einer Pride-Flagge sowie weiteren Deko-Elementen in einem schreinartigen Arrangement präsentiert.

In der Gruppe wurde diese Präsentation von Conchita als Heldin* ausführlich diskutiert. Problematisiert wurde, dass Queers (auch im Museum) vor allem dann Sichtbarkeit bekommen, wenn sie Außergewöhnliches leisten. Conchita – eine queere Kunstfigur – wurde zudem national stark vereinnahmt, während Queers (im Alltag) nach wie vor stark diskriminiert werden. Gleichzeitig, so ergab die Diskussion, thematisiert die bewusst überhöhte, heroische Darstellung genau diese Problematik – sie macht die Diskrepanz zwischen öffentlicher Anerkennung und gesellschaftlicher Ausgrenzung sichtbar und damit kritisierbar. Dass ausgerechnet Conchitas Kleid das von den Ausstellungs-Besucher*innen meistdiskutierte Objekt ist, verweist auf die gesellschaftlich fest verankerte Queerfeindlichkeit – und verleiht ihm eine widerständige Qualität, mit der das Museum Haltung zeigt: Die besondere Würdigung einer prominenten Figur der österreichischen Geschichte bleibt einer Person jenseits binärer Geschlechtsidentitäten vorbehalten. Das Zeigen von Held*innen, die auch als Identifikationsfiguren funktionieren, kann also durchaus feministisch sinnvoll sein – zumindest solange es in einer Gesellschaft ein Risiko birgt, offen queer zu sein

Vom „Was“ zum „Wie“ – feministische Ausstellungsgestaltung

Am zweiten Workshoptag widmeten wir uns ausführlich dem Thema Inszenierung und Gestaltung.

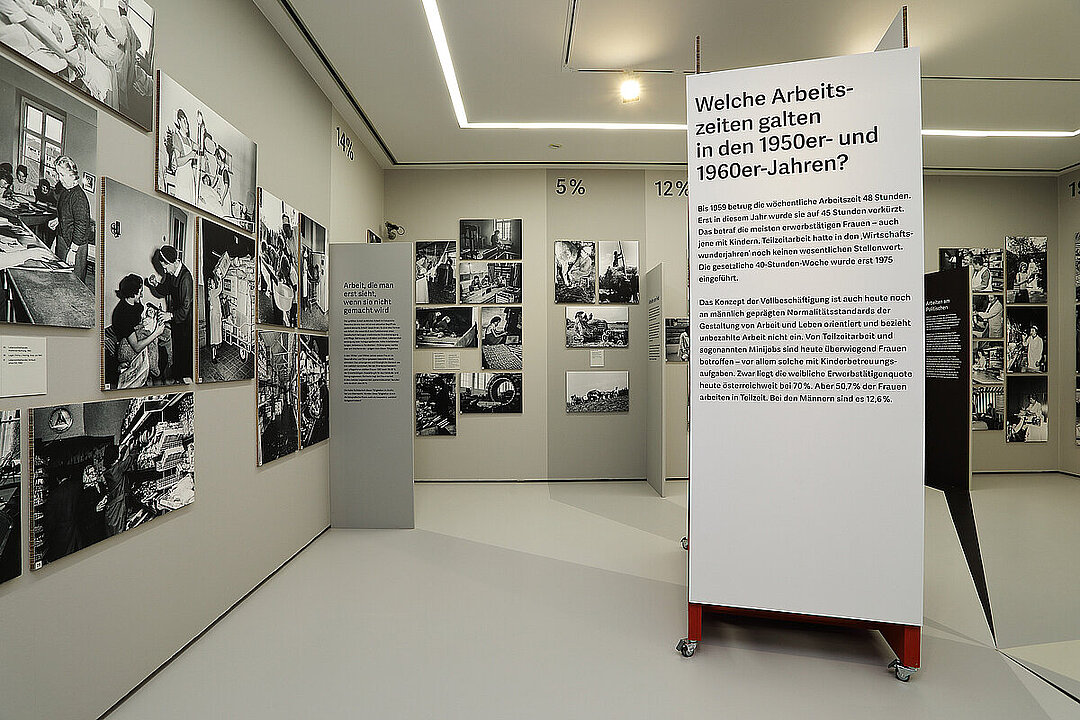

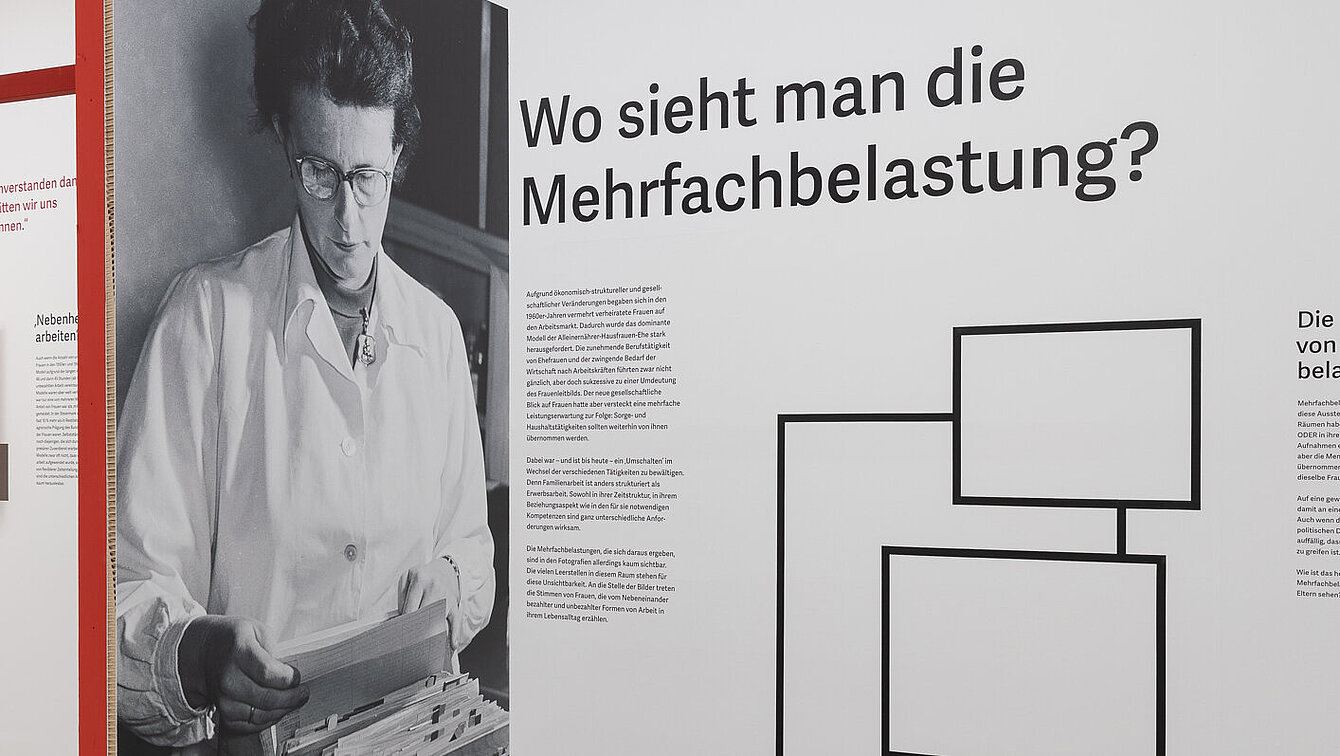

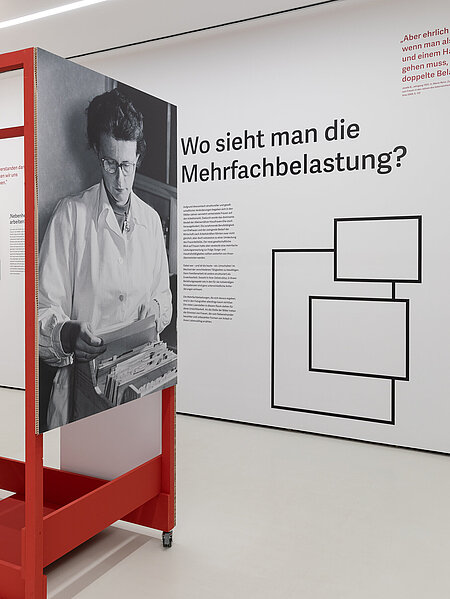

Als erstes Projekt wurde die von Eva Tropper (unter Mitarbeit von Astrid Aschacher und Samuel Hofstadler) kuratierte Ausstellung „Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit, Fotoarchiv Blaschka 1950–1966“ im Museum für Geschichte in Graz (2024/25)[8] vorgestellt.[9] Neben dem Anliegen, Frauen*geschichte sichtbar zu machen, war die Ausstellung von machtkritischen Überlegungen zu Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in der medialen Repräsentation von Geschlecht geleitet. Die Agentur Foto Blaschka war in den 1950er- und 1960er-Jahren für die Kleine Zeitung tätig, die in der Steiermark eine diskursprägende Rolle spielte. Das kuratorische Team sichtete das Fotoarchiv umfassend und verfolgte die Bildauswahl in der Zeitung anhand folgender Leitfragen: Wie wird (bezahlte und unbezahlte) ‚Arbeit‘ in diesen Bildern vergeschlechtlicht dargestellt? Welche Tätigkeiten werden im Bestand selbst sowie in der Auswahl durch die Zeitung gezeigt oder aber nicht gezeigt? Die Kategorie Un_Sichtbarkeit erwies sich als erkenntnisreich und führte zu spannenden Strategien der Inszenierung im Ausstellungsraum, die zusammen mit dem Gestalter Robert Rüf und der Grafikerin Larissa Czerny entwickelt wurden. Ein zentrales gestalterisches Mittel bildeten leere Rahmen: Diese thematisierten Lücken im Fotobestand – etwa das Fehlen alternativer Lebensentwürfe von Frauen oder die vergleichsweise geringe Darstellung unbezahlter Care-Arbeit.

[8] Die Ausstellung „Alles Arbeit“ wird von 29.1.2026 bis 10.1.2027 in gestalterisch adaptierter Form im hdgö zu sehen sein.

[9] Da Eva Tropper leider verhindert war, zeigten wir einen Video-Beitrag zur Ausstellung, zudem stand Samuel Hofstadler, wissenschaftlicher Mitarbeiter, dankenswerterweise für Fragen zur Verfügung.

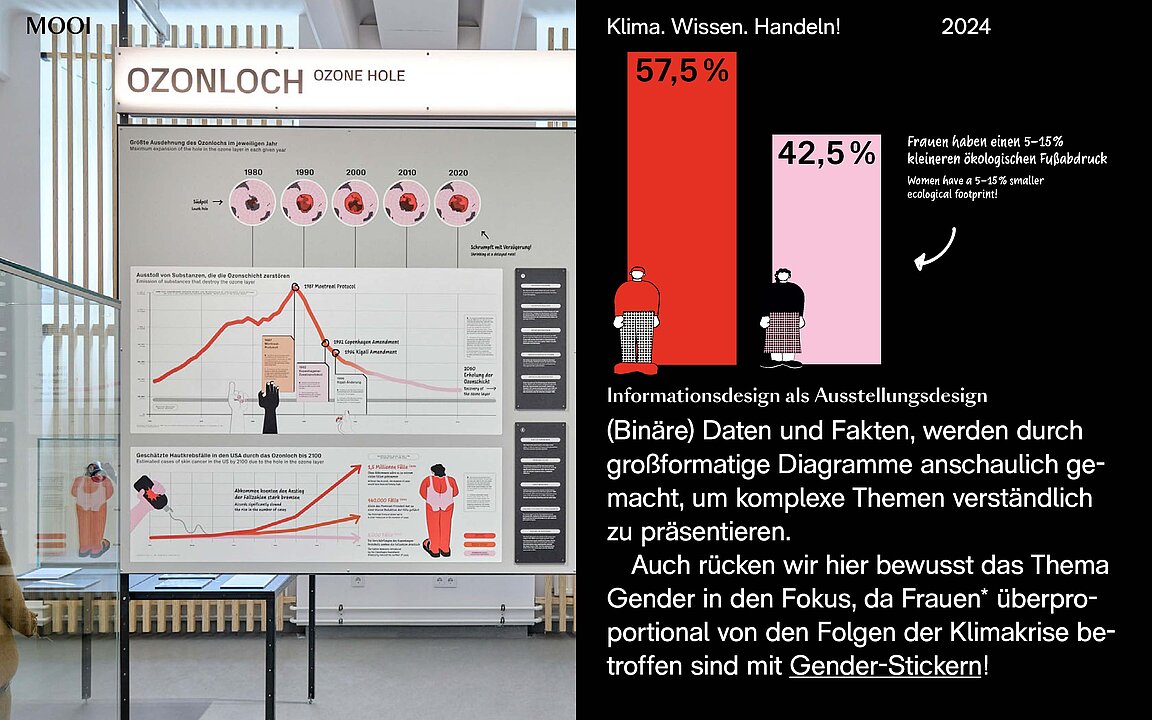

Ergänzt wurde die Präsentation mit Statistiken und raumgreifenden Diagrammen, welche den Fotobestand thematisch systematisierten. So wurde beispielsweise statistisch dargestellt, wie häufig Frauen* verschiedener Berufsgruppen im Fotobestand abgebildet waren. Kategorien mit geringem Anteil – etwa Politikerinnen* – wurden durch die Hervorhebung in Schwarz besonders sichtbar gemacht. Hands-On-Elemente, die sowohl die Archivbögen als auch die Auswahl in der Zeitung zeigten, vermittelten zudem den Prozess der Bildauswahl. Nicht zuletzt wurde die Frage nach Un_Sichtbarkeit auch in einem künstlerischen Video-Essay „Kein Wunder“ von Simon Nagy und Lia Sudermann, gestellt. Die beiden Künstler*innen kommentierten die Archivfotos in filmischer Form und fanden einen Zugang, das Material mit gegenwärtigen Fragen gegen den Strich zu lesen.

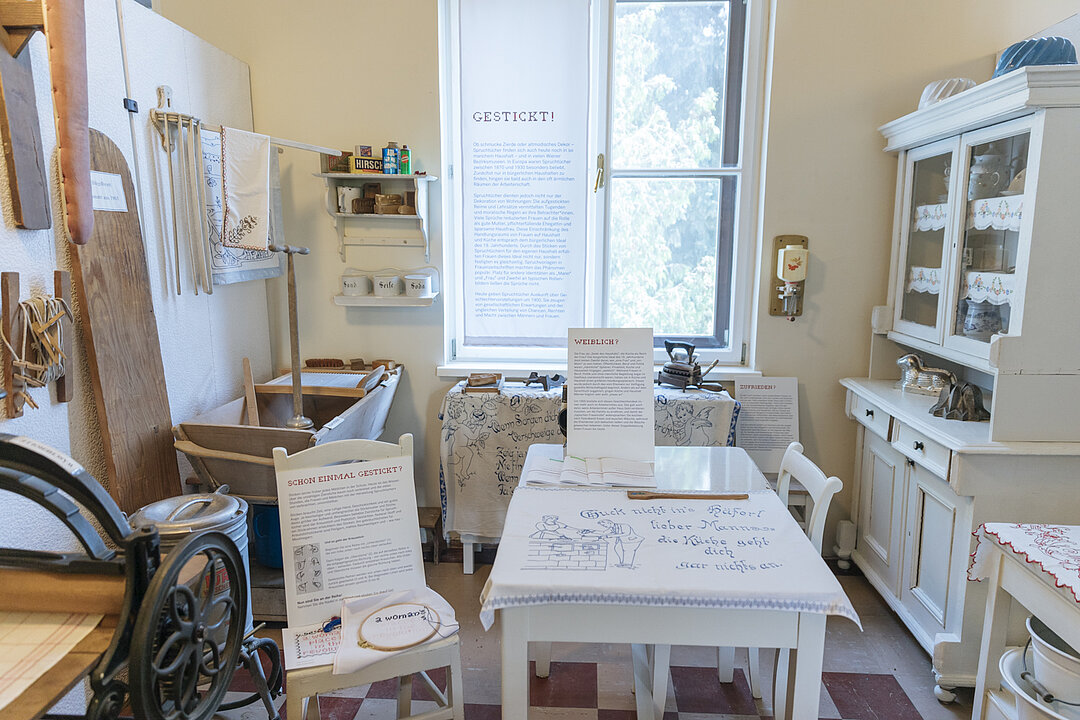

Der Strategie der Sichtbarmachung bediente sich auch Antonia Heidl (zusammen mit Anna Stärk und Victoria Decloedt) in der Intervention „Frauen(t)räume – Von gestickten Sprüchen und weiblicher Tugend um 1900“, der der zweite Beitrag des Panels gewidmet war. Diese griff in die historisierenden Inszenierungen „Alt Wiener Küchen“ in den Dauerausstellungen der Wiener Bezirksmuseen Favoriten, Floridsdorf und Liesing ein. Abgesehen davon, dass es in Wien um 1900 in den wenigsten Haushalten so geräumige und gut ausgestattete Küchen gab, suggerierten insbesondere die darin angebrachten Spruchtücher ein verklärtes Bild von Frauenleben um 1900. Sie reduzierten Frauen* auf ihre Rolle als Mutter, Haus- und Ehefrau – ökonomische Abhängigkeiten von Frauen*, die auch körperlich schwere Hausarbeit oder die Tatsache, dass Frauen* meistens zusätzlich zur Hausarbeit auch lohnarbeiten mussten, blenden die moralisierenden Sprüchen aus. Die direkt in die Kücheninszenierungen platzierten Interventionen bestehen aus weißen Texttafeln mit blauem und rotem Text und zitierten damit die Farben der Spruchtücher. Die großformatigen Überschriften (etwa „Schön?“, „Gemütlich?“ oder „Romantisch?“) greifen jeweils in den Spruchtüchern vorgenommene Zuschreibungen an Frauen* auf. In den Texten wurden diese historisch kontextualisiert und damit dekonstruiert. Text funktioniert hier somit als gestalterisches Mittel, um die nostalgische Romantisierung von Frauenleben um 1900 zu brechen, wodurch die Inszenierungen nun geschlechtersensibel Geschichte vermitteln. Die gegenwärtige Relevanz davon verdeutlicht mitunter der aktuelle Social-Media-Trend der „Trad-Wives“, der propagiert, dass der Platz von Frauen* am Herd und in Abhängigkeit vom Ehemann liege.

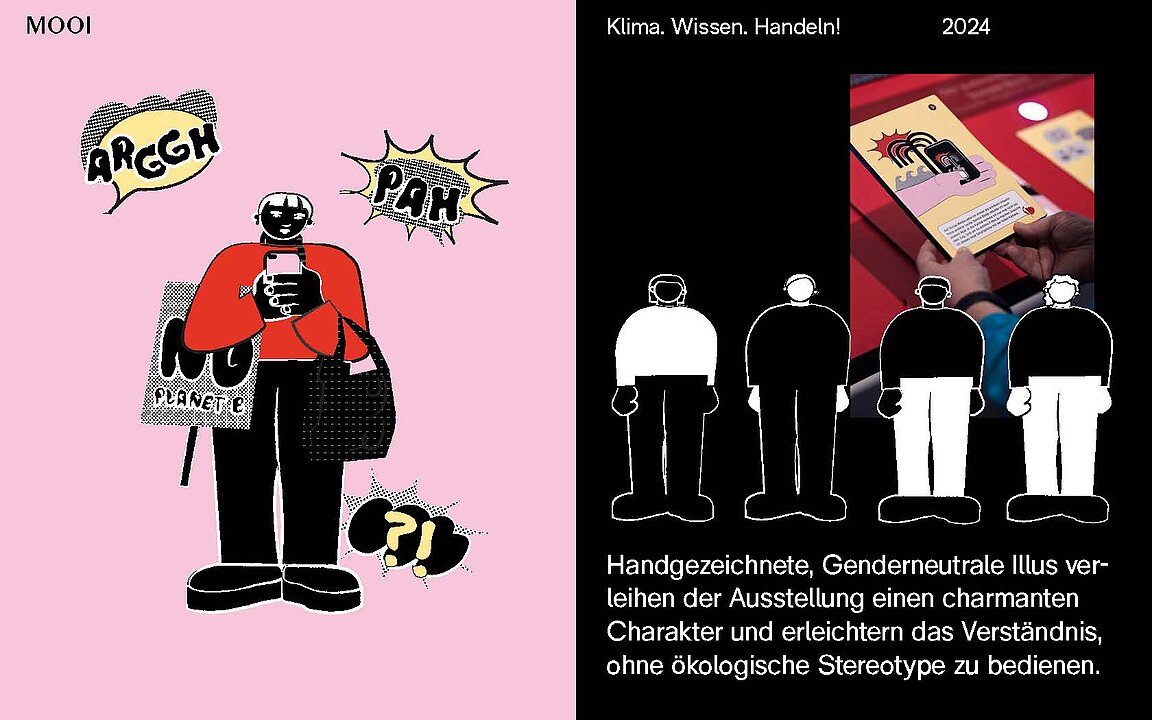

„Alles Arbeit“ und „Frauenträume?“ sind eindrückliche Beispiele, dass es oft nicht die komplexesten Mittel braucht, um wirkungsvoll auf Leerstellen hinzuweisen oder feministisch zu intervenieren. Wie vielfältig feministische Ausstellungsgestaltung sein kann, zeigte Letitia Lehner von MOOI Design eindrücklich in ihrem anschließenden Vortrag.[10] Sie betonte, dass feministisches Gestalten weit über Fragen nach Repräsentation hinausgeht und sich vor allem durch einen kontinuierlichen Reflexionsprozess auszeichnet. Gestaltung ist niemals neutral, sondern immer auch ein Ausdruck von Macht. Feministische Gestaltung bedeute nach Lehner, Macht bewusst abzugeben, kollektive und partizipative Prozesse anzustoßen und Räume für Teilhabe sowie Selbstermächtigung zu eröffnen.

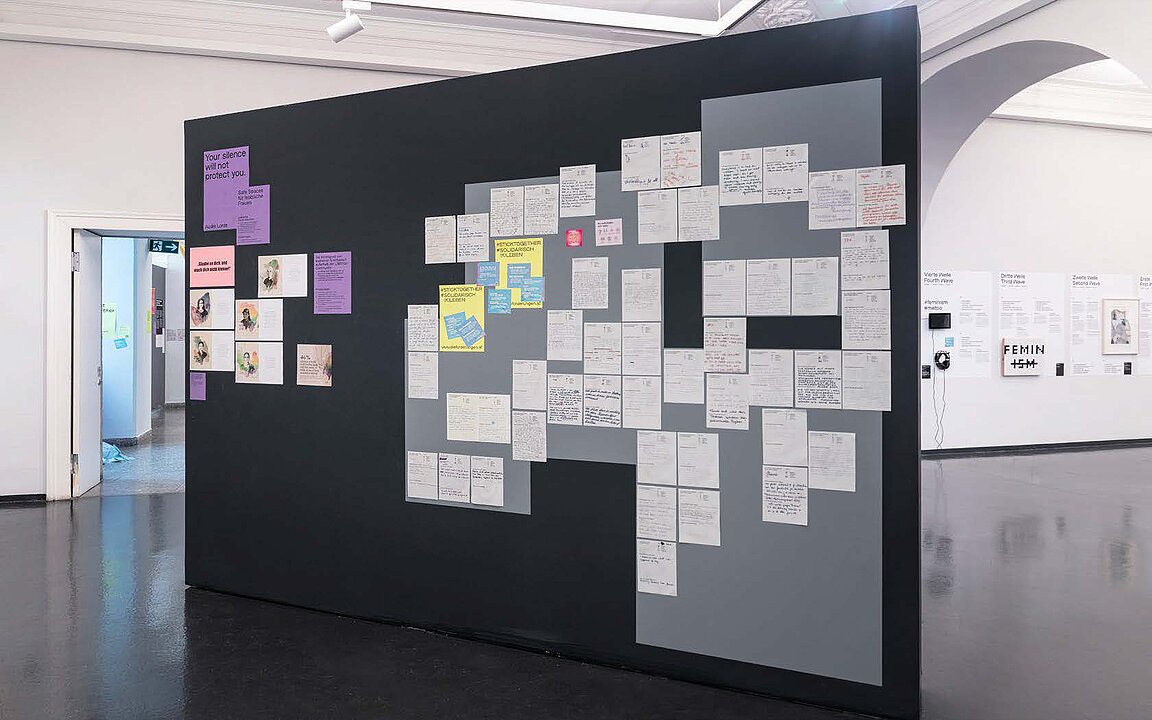

Diese Prinzipien prägten auch die Ausstellung „What the Fem*?“ im Nordico Linz. Nachdem Aktivist*innen, Frauen*-, LGBTQIA+- Initiativen und Vereine Kritik an der klassisch geplanten Ausstellung geübt hatten, wurde das Konzept überarbeitet und geöffnet: Es entstand Raum für Kommentare und Ergänzungen – also Mitgestaltung – durch Besucher*innen.

[10] Lehner verfasste auch einen Nachbericht zum Workshop: „Was heißt ‚feministisch kuratieren‘ heute? Ein Workshop über Haltung, Sprache und Sichtbarkeit.“ 17.4.2025.

Weitere Gestaltungsprinzipien dieser Ausstellung waren eine widerständige Architektur, welche – wie eben auch der Feminismus – unbequem ist. In der Farb- und Materialwahl orientierten sich die Gestalterinnen* an feministischen Protestobjekten wie Bannern oder Plakaten. Zudem verwendeten sie nur Typografien von FLINTA* und werteten den Asterisk durch eine typografische Vergrößerung vom Gendersternchen zum Genderstern auf. Als Ausdruck der Vielfalt kamen unterschiedlich aussehende Sterne zum Einsatz.

Ein Ausstellungsraum kann nie für jede*n Besucher*in optimal gestaltet werden, denn es gibt keine universelle Zielgruppe. Allerdings gilt es zu reflektieren, dass sich Gestaltungsnormen – etwa Sichthöhen – meist an einem männlichen* Publikum, das stehen kann, orientieren und somit patriarchal geprägt sind. Teilhabe ermöglichen heißt auch, Barrieren bestmöglich abzubauen und einen inklusiven und niederschwelligen Zugang zu Information – auch ohne externe Vermittlung – zu ermöglichen: Etwa durch sensorische Zugänge (Tastmodelle, Braille, Reliefs, Audio), das Verwenden verständlicher Sprache und klarer Strukturen, die Orientierung erleichtern.[11]

Lehner stellte zudem verschiedene Ansätze der Illustration von Geschlecht vor. Während grundsätzlich die Reproduktion stereotyper Geschlechterbilder vermieden wird, kann die feministische Figurenkonzeption verschiedene Ziele haben: So kann es darum gehen, Vielfalt zu repräsentieren, Figuren geschlechtslos zu denken oder auf Gender Gaps in (binär erhobenen) Statistiken hinzuweisen.

[11] Orientierung hierfür kann der Leitfaden zu Barrierefreiheit und Inklusion des Deutschen Museumsbunds (2013) geben.

Als Werkzeuge für soziale Veränderung sollten feministische Gestaltungsansätze nicht Zusatz, sondern fixer Bestandteil einer möglichst inklusiven und sozial gerechten Museumspraxis sein. Zugleich betonte Lehner die prekäre Situation von Grafiker*innen: Um feministische Projekte überhaupt finanzieren zu können, sind lukrative kommerzielle Aufträge nötig – die leider nicht immer feministisch ausgerichtet sind.

Solidarische Begegnungen kuratieren

Dass feministisches Kuratieren nicht mit der Ausstellungseröffnung endet, war auch Thema des letzten Panels „Solidarische Räume schaffen“. Stefania Pitscheider Soraperra und Alina Strmljan stellten Beispiele aus ihrer Arbeit am Frauenmuseum Hittisau und in den Wiener Bezirksmuseen vor und fragten u. a. danach, welche Räume es für eine feministische Praxis braucht und wie diese im Museum hergestellt werden können.

Pitscheider Soraperra sprach über das Frauenmuseum Hittisau als „Labor für Partizipation, Empowerment und gelebte Solidarität“. Sie demonstrierte die thematisch wie formal große Bandbreite an musealen Aktivitäten im Rahmen (oder abseits) von Ausstellungen – neben Vermittlungsformaten etwa Frauen*cafés, Feste oder Workshops. Unterschiedliche Personen(gruppen) wirken auch aktiv bei Ausstellungen mit, wobei verschiedene Beteiligungsräume geschaffen werden: Expert*innen werden etwa in intensiven Projektschmieden involviert, eine breitere Bevölkerung im Rahmen von Open Spaces. Neben der tragenden Rolle der heterogenen Gruppe an Kulturvermittler*innen des Museums – auch in der Erarbeitung von Ausstellungen – wird über regionale Initiativen oder Partner*innen Beziehung und Relevanz vor Ort hergestellt. Zudem beinhaltet jede Ausstellung moderne Kunst. Nicht zuletzt zeigt sich die feministisch-solidarische Haltung im FMH an dessen sozialem Engagement: So gestalteten beispielsweise anlässlich der Ausstellung „Maasai Baumeisterinnen“ (2017) 10 Bregenzer Handwerkerinnen je eine Holztruhe für eine Maasai Baumeisterin aus Ololosokwan in Tansania. Diese wurden nach der Ausstellung versteigert – die Einnahmen von etwa 30.000 € kamen dem Verein SIDAI zugunsten der Mädchen und Frauen aus Ololosokwan zugute.

Alina Strmljan gab im abschließenden Beitrag Einblicke in feministische Modi der Zusammenarbeit und partizipative Formate im Rahmen ihres Fellowships an der Stabsstelle Bezirksmuseen im Wien Museum. Dabei gelang es ihr zumindest temporär, feministische Perspektiven in die Bezirksmuseen einzubringen, kollektive Arbeitsweisen zu fördern und stereotype Strukturen herauszufordern. Unter anderem organisierte sie im Kollektiv mit Mitarbeiter*innen der Bezirksmuseen, Studierenden und mir offene Beteiligungsformate: Die Thementage „Unverschämt!“ (18./19.3.2022) im Bezirksmuseum Josefstadt boten vielfältige Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit vergeschlechtlichter Diskriminierung und Strategien, dagegen anzukämpfen – Stadtspaziergänge, ein feministisches Quiz, ein Poetry-Slam-Workshop mit anschließender Show von und mit MYLF (Yasmo und Mieze Medusa) sowie einem multiperspektivischen Rundgang durch die Ausstellung „Vor Schand und Noth gerettet!“ mit Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Aktivist*innen.

Ein weiteres Projekt, das Strmljan vorstellte, war „Gegen den Strich sticken“ – Feministische Stickworkshops mit der multimedialen Künstlerin iklim doğan im Bezirksmuseum Liesing, die dreimal in Zusammenhang mit der Intervention „Frauen(t)räume“ stattfanden. Beim gemeinsamen Sticken feministischer Symbole und Sprüche entstand bei Kaffee und Keksen ein solidarischer und kreativer Austauschraum.

Die Formate kamen gut an, erreichten neue Zielgruppen und ermöglichten das Experimentieren mit dem Raum Museum. Nach Ende des Fellowships kam es aber zu keiner Fortführung (ähnlicher Formate), was Strmljan zur Frage der nachhaltigen feministischen Prägung von Museen führte. Hierfür bedarf es langfristiger Ressourcensicherung, institutioneller Bereitschaft zur Veränderung und Anerkennung von Beziehungsarbeit. Denn – das betonten sowohl Strmljan als auch Pitscheider Soraperra – das Herstellen solidarischer und möglichst inklusiver Räume ist zeit- und personalintensiv. Beteiligung braucht sorgfältig hergestellte und oftmals moderierte Räume. Zudem wiesen beide auf die wichtige Unterscheidung zwischen Wertschätzung und Bezahlung hin: Dankbarkeit ersetzt keine faire Entlohnung.

„Wir müssen es leben, nicht nur vermitteln“

Wie in den Diskussions- und Feedbackrunden geteilt wurde, erlebten die Teilnehmer*innen den Workshop als empowernden Lernraum, in dem gemeinsam über feministische Strategien nachgedacht und diskutiert wurde. Viele teilen das Anliegen, feministische Gesellschaftskritik im Museum zu implementieren. Dabei geht es – in den Worten Pitscheider Soraperras – nicht nur um die heutigen Besucher*innen, sondern vor allem um die Gesellschaft von morgen. Feministische Museumsarbeit beschränkt sich nicht auf die Vermittlung feministischer Inhalte im Ausstellungsraum, sondern erfordert kollektive Arbeitsweisen und solidarische Beteiligungsformate, die über Fragen nach Re_Präsentation hinausgehen. Dies bedeutet auch, (kuratorische) Handlungsmacht abzugeben.