04.-05.12.2025

Klassismus

Soziale Diskriminierung im musealen Raum

Bildinformationen

Der Workshop im Museum der Dinge hatte sich zum Ziel gesetzt, die Sichtweise auf die Klassenfrage in der Museumsarbeit (Ausstellungen und Veranstaltungsplanung) kritisch zu hinterfragen und sich mit der mangelnden Beteiligung und Repräsentation der betreffenden Bevölkerungsgruppen im Arbeitsprozess zu befassen.

Ein Bericht von Olivia Lott.

Am 4. und 5. Dezember 2025 luden die Museumsakademie Joanneum und das Werkbundarchiv – Museum der Dinge in Berlin zu einem Workshop zum Thema „Klassismus. Soziale Diskriminierung im Museum“ ein. Geleitet wurde der Workshop von Renate Flagmeier, Kulturwissenschaftlerin und ehemalige leitende Kuratorin des Museums, und Bettina Habsburg-Lothringen aus dem Leitungsteam der Museumsakademie Joanneum.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Klasse und Klassismus ist seit einigen Jahren zunehmend präsent, auch in der deutschsprachigen Literatur und auf den Theaterbühnen. In Ausstellungen und Museen findet Klassismus jedoch (noch) wenig Beachtung. Der Begriff Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der (vermuteten) sozialen Herkunft und/oder der sozialen und ökonomischen Position. Es geht dabei nicht nur um die Frage, wie viel Geld eine Person zur Verfügung hat, sondern auch welchen Status sie hat und in welchen finanziellen und sozialen Verhältnissen sie aufgewachsen ist. Klassismus richtet sich mehrheitlich gegen Personen einer „unteren“ gesellschaftlichen Klasse.[1] Wie beim Rassismus oder Sexismus betrifft die Benachteiligung aufgrund von Klassismus alle Bereiche des alltäglichen und gesellschaftlichen Lebens. Das Feld der Kunst und Kultur ist dabei nicht ausgenommen, gleich ob man auf die Seite des Publikums oder jene blickt, die in der Kulturproduktion tätig sind.

Der Workshop hatte sich zum Ziel gesetzt, die Sichtweise auf die Klassenfrage in der Museumsarbeit (Ausstellungen und Veranstaltungsplanung) kritisch zu hinterfragen und sich mit der mangelnden Beteiligung und Repräsentation der betreffenden Bevölkerungsgruppen im Arbeitsprozess zu befassen – zwei Ansätze, die Hand in Hand gehen, um soziale Diskriminierung abzubauen.

In der Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen traten viele Fragen auf, die zur Teilnahme motivierten: Woran macht sich die soziale Ungleichheit bei Bildung und kultureller Teilhabe fest? Wie lässt sich die Theorie der klassismuskritischen Arbeit in Museen in die Praxis umsetzen? Welche Rolle können Digitalisierung und künstliche Intelligenz bei der Demokratisierung/sozialen Öffnung der Museen spielen? Wie ist die Lage in den ostdeutschen Bundesländern? Gibt es Netzwerke zur antiklassistischen Museumsarbeit?

Mit der Demokratisierung der Kulturinstitutionen und dem Streben nach mehr Publikumsbeteiligung geht es letztendlich darum, die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft und Diskriminierungen abzubauen. Dazu müssen Stellen finanziert und Strukturen geschaffen werden, die über die Projektlaufzeit hinaus bestehen bleiben.

[1] Aus dem Lexikon von Diversity Arts Culture.

Führung durch die Sonderausstellung „Milieudinge – von Klasse und Geschmack“ mit Alexander Renz und Imke Volkers

Die Planung dieser Tagung war eng mit der Ausstellung Milieudinge – von Klasse und Geschmack (19.06.25 bis 02.03.26) im Werkbundarchiv – Museum der Dinge verknüpft. Ziel der Ausstellung ist die Sensibilisierung für die Verbindung zwischen dem Geschmack sozialer Gruppen und deren jeweiliger gesellschaftlicher Position. Dabei ist der Ausgangspunkt der Reflexion die Publikation des französischen Soziologen Pierre Bourdieu Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 1979 in Frankreich und 1982 in Deutschland veröffentlicht. Bourdieu prägte mit seiner Publikation den Begriff des Habitus in Anlehnung an Norbert Elias‘ Werk Über den Prozeß der Zivilisation (1939). Der Habitus ist nach Bourdieu die Summe der verinnerlichten, oft unbewussten Denk-, Bewertungs- und Verhaltensmuster, die beim Menschen in einer bestimmten sozialen Umgebung in der frühen Lebensphase entwickelt werden.

Die Kurator*innen zeigen in der Ausstellung Dinge, die Auskunft über Machtverhältnisse und soziale Zugehörigkeiten geben können, sich aber gleichzeitig einer klaren Zuordnung durch historische Bedeutungswandel entziehen. Das Verstärken von Klischees und Zuschreibungen sind dabei offensichtliche Fallstricke, die es unbedingt zu vermeiden galt. Bei einem solchen Thema ist die Erwartung an die Qualität der Partizipation und der Vermittlung entsprechend hoch.

In der Führung ging es insbesondere um Beispiele für eine klassismuskritische Arbeit in der Ausstellung, da der museale Raum eine Barriere für Besucher*innen sein kann. Der Kurator Alexander Renz erklärte das Konzept der Szenografen und Grafikerinnen: Neben einem grellen Neongrün, der an Harddiscount-Etiketten erinnert und die Besucher*innen überall begleitet, beziehen sich die Ausstellungsmöbel auf das Gesellschaftsmodell der im Rahmen der Ausstellung vorgestellten Sinus-Milieus. Die Oberflächen der Möbel sind verschiedenen Texturen wie Marmor, Holz, Granit oder Terrazzo nachempfunden, die mit unterschiedlichen Sinus-Milieus verknüpft werden. Das Sinus-Modell ist mit weiteren Gesellschaftsmodellen – u.a. der Ständegesellschaft, dem Dahrendorfhäuschen oder der Bolte-Zwiebel – auf den Wänden aufgezeichnet.

Die Ausstellung ist in verschiedenen thematischen Clustern strukturiert, u. a. zum Thema Kitsch, Körper, Lifestyle, Mode, das Spiel(en) sowie Objekte, die „für alle“ gedacht und gestaltet wurden. Eine weiße Perspektive bleibt dominant, insbesondere mit dem Thema „Körperbräune“, ebenso durch das Fehlen der „Migrantenmilieus“ im Kontext der vorgestellten Sinus-Milieus. Klassistische Phänomene werden an diversen Punkten kritisch thematisiert, zum Beispiel bei den sogenannten „poverty-core“ oder „homeless chic“-Trends oder der Verwendung von Arbeitskleidung in der Mode. Neben einem gefälschten modischen Baseball-Cap von Gucci hängt ein Second-Hand-Mantel. Die Kurator*innen erklärten, dass sie darauf geachtet haben, auch preiswerte Objekte zu zeigen, um möglichst vielen Besucher*innen eine Identifekation zu ermöglichen. Mit dem Ausstellungsobjekt eines Second-Hand-Mantels wird auf einen historischen Wandel verwiesen: Vor 10 Jahren war es eine günstige Möglichkeit, Kleidung zu erwerben; mittlerweile können Kleidungsstücke aus dem Second-Hand-Handel teurer sein als neue Produkte vieler Billig-Marken.

Um das Ausstellungskonzept möglichst niederschwellig zu vermitteln, ist die Sprache eines der wichtigsten Medien. In der Ausstellung stehen alle Texte auf Deutsch, Englisch und in Leichter Sprache zur Verfügung. Ein weiterer Schritt wäre, die deutschen und englischen Texte in einer einfacheren Sprache zu schreiben. Bei der Übertragung in Leichte Sprache berichtete das Team von der Schwierigkeit, die Texte ohne Verlust in der Vermittlung komplexer Zusammenhänge verständlich zu machen. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit diskutiert, alle Texte in Leichte Sprache zu übertragen. Eventuell wäre es günstiger, einen inhaltlichen Zugang durch eine andere Erzählweise zu bevorzugen. Die Kurator*innen hatten ursprünglich vorgesehen, ein Glossar mit schwierigen Begriffen zu erstellen, doch dies konnte aus Zeitgründen nicht realisiert werden. Eine adäquate digitale und analoge Bewerbung des Projektes sollte ebenfalls durchgeführt werden, insbesondere für Veranstaltungen wie z. B. Führungen in Leichter Sprache.

Eine weitere Herausforderung bestand in der Entwicklung einer Mitmachstation, die keine Klischees vermitteln oder verfestigen sollte. Die ursprüngliche Idee war, den von Pierre Bourdieu selbst für seine Studie entwickelten Fragebogen zu überarbeiten. Dessen Fragen bezogen sich insbesondere auf kulturelle Gewohnheiten, Kenntnisse und Vorlieben der befragten Personen. Diese Idee wurde jedoch aufgegeben, da Befürchtungen bestanden, dass durch eine Nutzung von Multiple-Choice-Antworten wertende Festlegungen getroffen werden könnten. Insbesondere an dieser Stelle wurde für die Teilnehmer*innen des Workshops deutlich, wie schwierig es ist, dieses Thema zu vermitteln. Aus Vorsicht und Angst vor diskriminierenden Assoziationen entschied sich das Team für eine einfache, offene Frage zu sozialen Statussymbolen. Aus Zeitgründen konnte aber keine Fokusgruppe einbezogen werden, die sich nach Beratung durch Diversity Arts Culture in der Antidiskriminierungsarbeit im Kulturbereich anbietet. So ergänzen jetzt vier Hörstationen von externen Expert*innen die Ausstellung, wobei es sich bei diesem Perspektivwechsel weniger um die Stimme von Betroffenen als die Stimme von Expert*innen handelt.

Die Ausstellung wird begleitet von einem klassismuskritischen Rahmenprogramm mit einer Lese- und Vortragsreihe mit Autor*innen wie z. B. Daniela Dröscher, Ciani-Sophia Hoeder und Christian Baron sowie Workshops zum Thema Klasse und Körper mit der Tänzerin Josephine Findeisen.

Im Gespräch wurde nach dem Profil der Ausstellungsbesucher*innen gefragt: Wer besucht die Ausstellung? Besuchen auch Schulklassen die Ausstellung? Wenn ja, aus welchen Schulen und Bezirken? Aus Zeitgründen wurde kein spezifisches Schulangebot konzipiert. Die Ausstellung wird von zahlreichen Klassen unterschiedlicher Schulen und aus diversen Stadtbezirken besucht.

Die Ausstellung musste innerhalb weniger Monate konzipiert und aufgebaut werden, nachdem eine externe finanzielle Förderung gescheitert war. Solche Bedingungen machen eine nachhaltige Arbeit unmöglich. Es ist generell problematisch, mittels eines einzelnen Projektes Antidiskriminierungsarbeit zu leisten. Finanzielle und personelle Ressourcen müssten gesichert werden, um diese Arbeit langfristig in die Museumsarbeit zu verankern.

„Klassismus als ausgeblendete Diskriminierungsform im Museum“ – ein Vortrag von Francis Seeck

Francis Seeck hat die Professur für Soziale Arbeit an der TH Nürnberg inne, arbeitet als Kulturanthropolog*in seit Langem zum Thema des Klassismus und hat diverse Bücher dazu publiziert. Francis Seeck gab einen Input zu den Grundlagen der Klassismusforschung und seinen Erscheinungsformen im Kulturbereich.

Zunächst wurde auf die Bedeutung der marxistischen und bourdieuschen Konzepte zum Thema Klasse und Milieu hingewiesen und die unterschiedlichen Formen von Kapital erläutert, die die Grundlage für einen beruflichen Erfolg sind: kulturelles, ökonomisches, soziales und symbolisches Kapital.[2] Francis Seeck stellte individuelle, institutionelle, strukturelle, historische Arten von Diskriminierungen vor und verwies z. B. auf die heutige Verwendung des nationalsozialistisch geprägten Begriffs „asozial“, um Obdachlose zu bezeichnen. Francis Seeck erinnerte daran, dass Armut vielfältige Formen haben kann, und wie wichtig es ist, diese Formen zu differenzieren.

In einem weiteren Schritt gab Francis Seeck den Stand der antiklassistischen Arbeit in Deutschland wider. In Berlin ist die Rechtslage fortschrittlicher als auf Bundesebene, wo das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz die soziale Herkunft und Position nicht als Diskriminierungsgründe anerkennt. Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz hingegen erkennt den sozialen Status und Klassismus als Diskriminierungsform an, die sehr viele unterschiedliche Menschen und Bereiche (Bildung, Wohnraum, kulturelle Teilhabe …) betrifft. Dies ist förderlich für die klassismuskritische Arbeit, da öffentliche oder von öffentlichen Geldern finanzierte Institutionen rechtlich verpflichtet sind, sämtliche Diskriminierungsformen abzubauen. Ein kontroverses Thema, das vor allem im Winter immer wiederkehrt, ist die Möglichkeit zur Nutzung öffentlicher Einrichtungen durch Obdachlose, um sich beispielsweise auszuruhen, aufzuwärmen oder Toiletten zu nutzen. Hier stellt sich die Frage: Wer darf Kultureinrichtungen nutzen, sind diese wirklich „für alle“ verfügbar, auch für sozial benachteiligte Menschen?

Francis Seeck thematisierte ebenfalls die schwache soziale Mobilität in Deutschland und die Grenzen der Bildung im Hinblick auf den sozialen Aufstieg. Das Versprechen des (wirtschaftlichen) Erfolgs durch das Studium wird oft nicht eingelöst. Eine ganz andere Situation findet man in der Schweiz, wo „nur“ 30 % der Bevölkerung das Abitur absolvieren und berufliche Ausbildungen einen besseren Ruf genießen.

Auf individueller Ebene tragen die Angst und die Scham, seine Herkunft „zu outen“, oft zu einer Verunsicherung und zum Scheitern eines Klassenwechsels bei. Initiativen wie arbeiterkind.de oder die BASTA! Erwerbsloseninitiative können Arbeiterkinder dazu ermutigen, sich zu emanzipieren.

Anschließend stellte Francis Seeck die Faktoren vor, die Barrieren zur Nutzung von Kulturangeboten sein können:

- ökonomische Faktoren: Wieviel muss für den Besuch eines Kulturangebots ausgegeben werden (Transport und Eintritt)?

- kulturelle Faktoren: Verständlichkeit einer wissenschaftlich geprägten Sprache, aber auch das grundsätzliche Interesse an und die Identifizierung mit der überwiegend öffentlich finanzierten (Hoch-)Kultur

Das kulturelle Angebot ist oft für wenige Zielgruppen konzipiert; die Homogenität eines Publikums muss hinterfragt werden. Um Barrieren abzubauen, müssen diese erkannt, benannt und analysiert werden. Gegenrede wagen und Empowerment anbieten, sind ebenfalls wesentlich.

Folgende Fragen können helfen, eine inklusivere Arbeit zu leisten:

- Welche Geschichten werden (nicht) erzählt? Wer kommt (nicht) zu Wort?

- An welche Zielgruppe(n) wird bei der Organisation und Konzeption eines Programms gedacht? Wer kommt zu Wort? Wer traut sich?

- Wie wirken die Namen der Einrichtung/der Veranstaltungen auf unterschiedliche Gruppen?

Daraufhin wurden Faktoren genannt, die die Antidiskriminierungsarbeit innerhalb der Einrichtungen verhindern:

- Mangel an Fach- und Erfahrungsexpertise im Team

- Klassismus in der Institution (Bezahlung, Hierarchien, Einstellungsprozesse)

- Mangelnde zeitliche und finanzielle Ressourcen

Folgendes kann eine inklusive Arbeit intern fördern:

- Fortbildungen, Workshops

- Überprüfung der jeweils eigenen Position der Akteur*innen. Am schwierigsten sei es, das Verhalten von Leiter*innen zu ändern, die davon überzeugt sind, diskriminierungsfrei zu arbeiten.

- Einladung und Zitieren auch von wenig bekannten Autor*innen

[2] Vgl. u. a.: Andreas Kemper, Heike Weinbach, Klassismus. Eine Einführung, München 2009.

„Geschichten über Klassenaufstieg – Forderung eines neuen Klassenbewusstseins?“ – ein Vortrag von Renate Flagmeier

Renate Flagmeier verwies in ihrem Beitrag darauf, dass sich seit mindestens einem Jahrzehnt der deutsche Literaturbetrieb und die Bühnen mit Erzählungen von Klassenaufsteiger*innen (im französischen „transclasses“) beschäftigen. Der Markt für autobiografische Literatur und Autofiktionen (in Deutschland, aber auch in Frankreich und anderen Ländern) konzentriert sich auf eine kleinere Anzahl von Autor*innen. Erfolg haben nur wenige, die ihre ursprüngliche Klasse oder ihr ursprüngliches Milieu verlassen haben.

Renate Flagmeier ging zunächst auf den Einfluss des Werks von Pierre Bourdieu für die im Beitrag vorgestellten Autor*innen ein: Annie Ernaux, Didier Eribon sowie Daniela Dröscher und Christian Baron. Wie bereits einführend festgestellt, ist Klassismus im Museum ein eher vernachlässigtes Thema. In einem Museum wie dem Werkbundarchiv – Museum der Dinge eignen sich aber kultursoziologische Analysen gut, um beispielsweise die vom Deutschen Werkbund entwickelten Instrumente zur Geschmackserziehung kritisch zu betrachten. In der Dauerausstellung konnten parallel zu Sonderausstellung an mehreren Stellen Erläuterungen ergänzt werden, die zum Verständnis der klassenbezogenen Herstellungskontexte beitragen.

Im Beitrag wurde die Frage aufgeworfen, wie die Auseinandersetzung mit den oben genannten Texten Erkenntnisse für die museale Praxis liefern könnte. Ein erster Schritt in der klassismuskritischen Arbeit besteht darin, sich als Individuum in einer von sozialer Ungleichheit geprägten Gesellschaft zu verorten. In dieser Hinsicht kann die Lektüre die Museumsarbeiter*innen dazu anzuregen, den klassenspezifischen Habitus und soziale Ungleichheiten zu erkennen, zu unterscheiden und klarer zu definieren.

Annie Ernaux’ (geboren 1940) erster Roman Die leeren Schränke wurde 1974 veröffentlicht, in Deutschland jedoch erst 2023 in einer Übersetzung von Sonja Finck. Für ihr Gesamtwerk erhielt die Autorin 2022 den Nobelpreis für Literatur. Obwohl mehrere ihrer Bücher in den 1980er- und 1990er-Jahren ins Deutsche übersetzt wurden, erfuhr sie in Deutschland lange keine Anerkennung. Erst mit der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung von Rückkehr nach Reims (2009, 2016 auf Deutsch) des französischen Soziologen Didier Eribon fand das Werk von Annie Ernaux ebenfalls Resonanz im deutschsprachigen Raum.

Die Autorin bezeichnete das von ihr geprägte Genre als „Auto-Soziobiografie“ – ein Begriff, der in den Literaturwissenschaften und der Literaturkritik allgemein genutzt wird. In mehreren ihrer Erzählungen wie Der Platz oder Eine Frau beschreibt Annie Ernaux das Arbeitermilieu ihrer Eltern und ihre eigene Entwicklung innerhalb dieser Familie. Ihren sozialen Aufstieg und die damit verbundene Entfremdung von ihrem Herkunftsmilieu erklärt sie durch Schule und Universität und die damit verbundene Aneignung eines fremden bürgerlichen Habitus an. Sie charakterisiert sich als „Ethnologin ihrer selbst“.

Der Soziologe Didier Eribon (geb. 1953), dessen Eltern der Arbeiterklasse angehörten, gelang es, wie Annie Ernaux, zu studieren, als Kulturjournalist zu arbeiten und schließlich u. a. an der Pariser Elitehochschule EHESS zu unterrichten. In seiner Forschung interessierte er sich lange hauptsächlich für die Soziologie der Homosexualität und in seinem Buch Rückkehr nach Reims erklärt er, dass er das Thema seiner sozialen Herkunft zugunsten der Queer Studies lange verdrängt habe. Wie bei Annie Ernaux stehen hier die Themen der sozialen Reproduktion, der Scham als soziales Phänomen und des Klassenaufstiegs im Vordergrund. Intersektionalität wird von beiden thematisiert: Beide beschreiben ihre jeweiligen Lebens- und Diskriminierungserfahrungen als Frau und Homosexueller aus ärmeren Verhältnissen.

In Rückkehr nach Reims erklärt Didier Eribon den Erfolg der rechtsextremen Partei „Front National“ in den ehemaligen Industrieregionen im Norden und Osten Frankreichs mit der Unfähigkeit der sozialistischen Partei („Parti socialiste“, kurz PS), eine solide Sozialpolitik umzusetzen. Eine Ursache für die Stärke der rechtsextremen Partei liege in der Vernachlässigung der Arbeiterklasse durch die Politik der PS seit 1981.

Wie bereits während der Führung durch die Ausstellung Milieudinge besprochen, wurde in diesem Beitrag erneut klar, dass die Sprache ein wesentliches Machtinstrument sein kann. Die beiden französischen Autor*innen verwenden ganz unterschiedliche Stile: Mit einem Schreibstil, den sie selbst als „flach“ bezeichnet, nutzt Annie Ernaux eine einfache Grammatik und verständliche Vokabeln, um möglichst nah an der Realität ihrer Herkunftsklasse zu bleiben, und lehnt literarische Künstlichkeit ab. Bei Eribon sind Wortwahl und Grammatik komplexer: Seine Sprache ist die eines Wissenschaftlers. Der deutsche Autor und Journalist Ilija Matusko (geb. 1980) beschreibt in seiner Publikation Verdunstung in der Randzone (2023) die Schwierigkeit, sich als Arbeiterkind die deutsche Akademikersprache anzueignen, die er immer noch als Barriere wahrnimmt.

Für die deutsche Autorin Daniela Dröscher (geb. 1977) lösten der soziale Aufstieg und die Schaffung einer neuen Identität als akademisch gebildete Person ebenfalls zwiespältige Gefühle aus. Aufgewachsen in einem kleinen westdeutschen Dorf und einem mittelständischen Milieu, beschreibt sie ihre Scham gegenüber den „3Ds“: dem Dorf, dem Dialekt und der Dicke ihrer Mutter. Als promovierte Medienwissenschaftlerin, die zum Studium ermutigt wurde, schreibt sie auch über den Druck und die Überforderung, den sie als Aufsteigerin empfand, Perfektion zu erreichen.

Der letzte vorgestellte Autor und Journalist war Christian Baron (geb. 1985), der in einer proletarischen Familie in Kaiserslautern mit einem alkoholkranken und gewalttätigen Vater aufgewachsen ist. Dank der Hilfe einer Tante hatte er die Möglichkeit, seinem Milieu zu entkommen. Für ihn ist es wichtig, von gescheiterten Lebenswegen zu erzählen und die sozialen Ursachen für diese Misserfolge zu verstehen. Im Gegensatz zu Annie Ernaux differenziert er seine politischen und literarischen Texte, insbesondere durch unterschiedliche Schreibstile.

In der anschließenden Diskussion wurde die Authentizität und Legitimität der Autor*innen besprochen. Welche Rolle haben diese als Botschafter*innen für die kulturaffine bürgerliche Gesellschaft? Die meisten sozial aufgestiegenen Autor*innen distanzieren sich von ihrem Ursprungsmilieu und bewegen sich zwischen den Klassen. Sind sie trotzdem noch legitimiert, darüber zu schreiben? Wie kann über eine Klasse geschrieben werden, ohne Klischees weiterzuverbreiten? Sind Erfolgsgeschichten solcher „transclasses“ für die Gesellschaft relevant? Welche Bedeutung haben die Erzählungen der Menschen, die in ihrer Herkunftsklasse verbleiben? Gibt es überhaupt Räume, um darüber zu erzählen?

„Rassismus und Klassenverhältnisse – Politiken und Praktiken in der Sammlungs- und Ausstellungsarbeit“ – ein Vortrag von Natalie Bayer

Die Leiterin des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums (FHXB) Natalie Bayer (Ethnologin und Kunsthistorikerin) beschrieb in ihrem Vortrag die heutigen Herausforderungen der Sammlungs- und Ausstellungsarbeit in einem Museum, das sich mit der Stadtentwicklungs-, Industrie- und Migrationsgeschichte in einem migrantisch geprägten Bezirk mit großen sozialen Spannungen auseinandersetzt. Die Aufarbeitung von bisher unterrepräsentierten Themen und Perspektiven sind ein zentrales Anliegen des Museums. Der Fokus ihres Vortrags lag auf dem Stadtteil Kreuzberg.

Sowohl Kreuzberg als auch Friedrichshain sind ehemalige Arbeiterviertel, die sich insbesondere am Ende des 19. Jahrhunderts sowohl als Arbeitsorte (mit Gewerbetreibenden) als auch als Wohnviertel entwickelt haben. Nach dem Mauerbau wurde Kreuzberg stark vom Senat vernachlässigt. Das Viertel ist geprägt sowohl vom alternativen Leben von Künstler*innen als auch von den meist türkischen Arbeiter*innen, die im Rahmen von prekären Gastarbeiter-Verträgen nach Berlin zogen. Heute sind beide Stadtteile stark gentrifiziert.

Die Immigration wird immer noch als ein abwertender Topos wahrgenommen. Es ist eine Aufgabe der öffentlichen Institutionen, Vorurteile und Ungleichheiten abzubauen. Aufgrund der vorherrschenden Geschichtsschreibung werden Geschichte und Erzählungen von Minderheiten oft verschwiegen. Dies führt zu erheblichen Wissenslücken.

Das von Natalie Bayer vorgestellte antirassistische Projekt „Ver/sammeln antirassistischer Kämpfe – Offenes Archiv“ versucht seit 2022, dies zu ändern. Das Ziel des Projekts (eine Kooperation der Georg-August-Universität Göttingen, der Fachhochschule Kiel, des Dokumentationszentrums und Museums über die Migration in Deutschland e.V. (DOMiD) und des FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museums) ist das Sammeln von Geschichten diskriminierter Gruppen. Es ist ein eintrittsfreier Standort für das Archiv im Friedrichshain-Kreuzberg-Museums entstanden. Die Teilnehmer*innen behalten die originalen Objekte und Dokumente, im Archiv werden nur Fotografien und Reproduktionen gezeigt. Das Archiv ist so konzipiert, dass die Erfahrungen in einen Dialog münden, damit keine Konkurrenz der Erzählungen entsteht. Das Archiv soll weiterwachsen: Im Raum ermutigen leere Kisten Betroffene, ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Natalie Bayer erklärte, dass sogenannte dritte Stimmen und Verbündete (z. B. Antifaschist*innen) keine Zielgruppe seien. Andere Strukturen, wie das 1991 gegründete apabiz (antifaschistisches pressearchiv und bildungszentrum berlin e.V.), seien eher dafür gedacht. Die Priorität des Offenen Archivs im FHXB ist es, den Stimmen der Betroffenen eine Plattform zu geben und einen Resonanzraum zu verschaffen. Das Zögern, das Misstrauen gegenüber Institutionen und auch die Scham sind große Barrieren für die Erzählungen schmerzhafter Erinnerungen von Kämpfen oder von rechtsextremer Gewalt. Auslöser für die Gründung des Projekts waren die Proteste der „Black Lives Matter“-Bewegung gegen Anti-Schwarzen Rassismus gewesen, die 2020 erst in den USA und später in Europa stattfanden. Durch Demonstrationen und Initiativen mussten die Politik und die Medien sich mit dem Anti-Schwarzen Rassismus auseinandersetzen. Mit dieser Bewegung wurde es klar, dass Rassismus nicht nur eine Frage der Betroffenen ist, sondern ein Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft und bewegt. In Deutschland wurden rassistische Angriffe lange verharmlost und kaum mediatisiert, wie es der Fall der neonazistischen Vereinigung NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) zeigt.

Abschließend betonte die Leiterin des Museums die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Partnern, beispielsweise mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), um Communities besser zu erreichen und Netzwerke aufzubauen.

Auf die Frage einer Teilnehmerin nach der Nachhaltigkeit der Struktur – das Archiv wird von einem Verein getragen und ist nicht Teil des Museums – antwortete Natalie Bayer, dass die Unabhängigkeit in der jetzigen Konstruktion besser gewährleistet sei. Würde das Archiv direkt vom Museum verwaltet werden, könnte es im Falle eines politischen Wandels aufgelöst werden.

„Wer sind alle? Oder: Was Museen lernen können“ – ein Vortrag von Nora Sternfeld

Nora Sternfeld ist Kunstvermittlerin, Kuratorin und Professorin für Kunstpädagogik an der HFBK Hamburg. Sie hinterfragte in ihrem Vortrag den Begriff „alle“, der im Kontext von Museumsarbeit oft verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass öffentlich finanzierte Museen für „alle“ zugänglich sein müssen oder – nach Anspruch dieser Museen selbst – ein Programm für „alle“ anbieten. Weil die Kategorie „alle“ immer umstritten und umkämpft ist, stellte Nora Sternfeld das Konzept des radikaldemokratischen Museums vor: Es meint das Museum als einen Ort, an dem immer wieder ausgehandelt werden kann und muss, was „alle“ bedeutet.

Der Vortrag ging von einem Beispiel für die Nichtberücksichtigung der Arbeit von Minderheiten aus und berichtete über die Art Worker’s coalition, die sich 1969 in New York City gründete und für eine Demokratisierung der Museumsarbeit kämpfte. Ihr Ziel war, das Establishment der Kunstwelt zu hinterfragen und Druck auf die Museen der Stadt auszuüben, um bessere Arbeitsbedingungen für unbekannte Künstler*innen, insbesondere Frauen und People of Color, zu schaffen. 2009–2010 zeigte das MoMA eine Ausstellung mit Kunstwerken von Künstler*innen der „coalition“ sowie mit historischen Dokumenten zu ihrer Arbeit. Die Situation der nicht-weißen und weiblichen Künstler*innen hat sich laut Nora Sternfeld seitdem kaum verbessert, selbst in großen Einrichtungen. Insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie und finanzieller Kürzungen steigt die Vulnerabilität von Frauen und Minderheiten.

Als ein weiteres Beispiel für die Exklusivität der Kunst und Museen nannte Nora Sternfeld die extrem hohen Eintrittspreise, die eine große Barriere für ein nicht-kulturaffines Publikum bedeuten. In diesem Zusammenhang stellte sie folgende Fragen: Wer kann sich solche Preise leisten? Wer spricht? Für wen ist das kulturelle Angebot gedacht bzw. wer interessiert sich überhaupt dafür?

Ausgehend von einem Artikel des Autors Subeer Ismail im Kontext der Gruppe „art of invention“ mit dem Titel „Die Kunstwelt existiert nicht für alle und will das auch nicht“ thematisierte Nora Sternfeld die Frage der Exklusivität des Kulturbereichs. Laut Subeer Ismail ist die Kunstwelt eine eigene Welt für sich und mit dem Satz „Nur weil ihr uns ausschließt, müssen wir da nicht reinwollen“ charakterisiert er sehr treffend diese Exklusivität. Nora Sternfeld verdeutlichte in ihrer Argumentation, dass es kein Angebot „für alle“ geben kann.

An Beispielen aus ihrer gemeinsamen Projektpraxis mit dem seit 1999 existierenden Büro für Kunstvermittlung und kritische Wissensproduktion Trafo.K. beschrieb Sternfeld die Schwierigkeit mit Gruppen von Jugendlichen, Strukturen und Institutionen zu hinterfragen. Wichtig sei, den Teilnehmer*innen möglichst viel Freiraum zu lassen, nach ihren Interessen zu fragen und Widersprüche und Konflikte zuzulassen. Wesentlich sei es, ganz bewusst mit dem jeweiligen sozialen und kulturellen Hintergrund der Gruppe zu arbeiten.

Ein Projekt des Büros mit dem Titel „Flic Flac*“ wurde ausführlicher vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen feministischen transdisziplinären Workshop für Berufsschulen, der Orientierungshilfen für die Auseinandersetzung mit Feminismus, Gender Studies, Queer Theory anbietet. Dieser regt zum antidiskriminierenden Sprechen und Handeln an und beinhaltet drei verschiedene Formate: einen Workshop für Jugendliche, Arbeitsmaterialien für den Unterricht und ein Train-the-Trainer-Programm für Lehrende. Ein Glossar ist Teil der Arbeitsmaterialien für den Unterricht. Eine Schwierigkeit, die bei der Erarbeitung des Materials auftauchte, war der Versuch, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse deutlich zu erklären, ohne komplizierte Begriffe zu verwenden. Ziel war es, dass die Schüler*innen ein eigenes Vokabular entwickeln. Um von der Gruppe ernst genommen zu werden, sei es wesentlich, moralische Diskurse zu vermeiden und das Machtverhältnis zwischen Gruppenleitung und Teilnehmenden zu berücksichtigen.

Weitere Vermittlungsprogramme und Materialien sind auf der Webseite archivdervermittlung.at zu finden, viele stehen frei zur Verfügung.

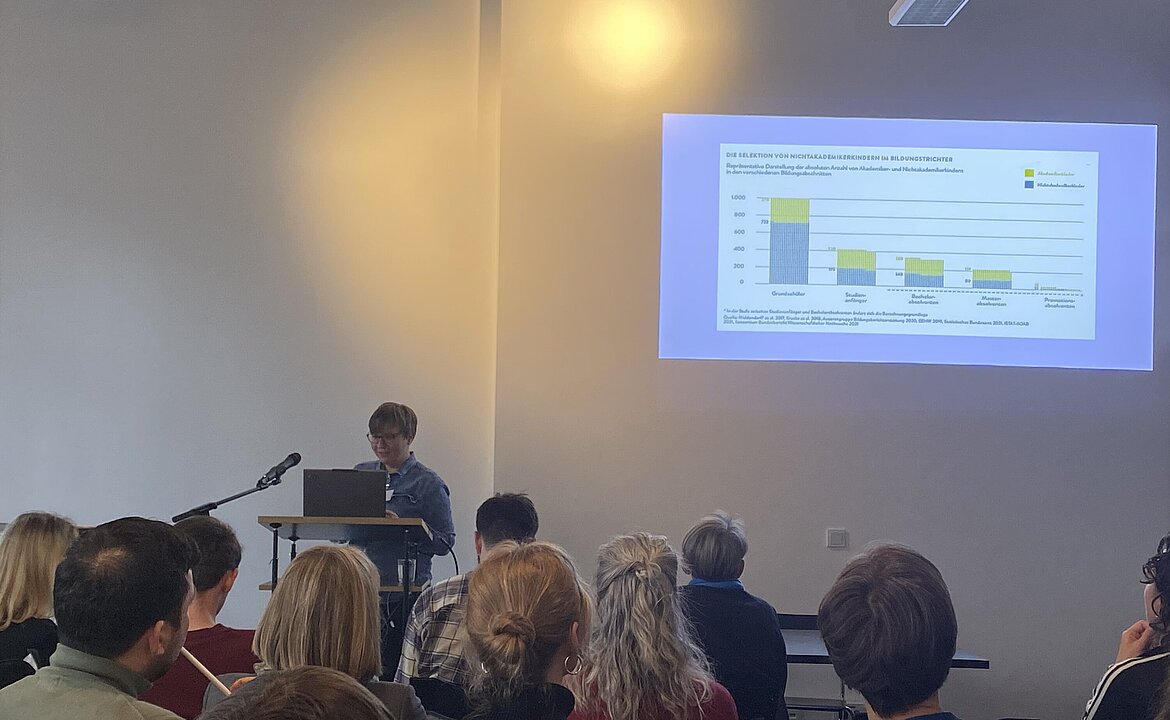

„Milieus statt Klassen? Kulturstatistik im Zeichen antiklassistischer Zielgruppenarbeit“ – ein Vortrag von Oliver Tewes-Schünzel

Oliver Tewes-Schünzel ist promovierter Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für kulturelle Teilhabeforschung (IKTf), eine unabhängige, außeruniversitäre Forschungs- und Beratungseinrichtung, die Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Kulturpolitik und Verwaltungen eine fundierte Wissensgrundlage zur Entwicklung, Umsetzung und Evaluation ihrer kulturellen Teilhabe-Strategien liefert.

Unter dem Titel „Milieus statt Klassen? Kulturstatistik im Zeichen antiklassistischer Zielgruppenarbeit“ stellte Oliver Tewes-Schünzel ein Analyseninstrument vor, das seit 2020 in Besucher*innenbefragungen zahlreicher Berliner Kultureinrichtungen sowie in der Forschung zur Berliner kulturellen Teilhabe eingesetzt wird. Die Forschung des IKTF zeigt, dass:

- nur wenige soziale Milieus den Großteil des klassischen Kulturpublikums stellen,

- eine starke Überschneidung zwischen den Milieus von Kulturtätigen und Kulturbesucher*innen besteht,

- diese festgestellte kulturelle Homogenität eine wesentliche Barriere für ein vermeintlich weniger „kulturaffine“ Milieus bildet.

2019, 2021 und 2023 wurden im Rahmen der Studie der Berliner Kulturmilieus „Kulturelle Teilhabe Berlin“ pro Jahr ca. 13.000 Berliner*innen ab 15 Jahren postalisch ein Fragebogen zugesendet. Der Rücklauf lag bei ca. 10.000 Fragebögen. Die Adressen wurden zufällig ausgewählt und vom Einwohnermeldeamt zur Verfügung gestellt. Die Umfrage basiert auf der Methodik und dem Fragebogen zur Lebensstile-Typologie von Gunnar Otte (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) aus dem Bereich der soziostrukturellen Ungleichheitsforschung. 2022/2023 wurde der Fragebogen aktualisiert. Informationen nach dem ökonomischen Kapital werden nicht gestellt, da nach Auskunft des Soziologen die Abbruchquote deutlich höher sein würde, wenn dies der Fall wäre. Die Fragen betreffen sowohl „klassische“ (Hoch-)Kulturangebote als auch populäre Freizeitangebote.

Die Berliner Bevölkerung wird auf der Basis von Gunnar Otte in neun Milieus eingeteilt: Gehoben-Konservative, Bescheiden-Bürgerliche, Obere Mitte, Bodenständige, Konservatives Unterhaltungsmilieu, Zurückgezogene, Gehobene-Moderne, Prekäre Avantgarde, Unterhaltungsmilieu. Diese neun Lebensstile werden nach Vorlieben, Einstellungen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten definiert. Die Studie ermöglicht es, drei große Kategorien in Bezug auf den Besuch kultureller Einrichtungen zu unterscheiden: Besucher*innen kultureller Einrichtungen, Gelegenheitsbesucher*innen, seltene Besucher*innen. Interessant wäre es zu erfahren, wonach Gelegenheitsbesucher*innen suchen und warum sie Kulturorte nicht häufiger besuchen. Oliver Tewes-Schünzel vermutet, dass diese Besuche eher im Rahmen von Urlauben und nicht im Alltag stattfinden. Nach der Durchführung einer kleinen Live-Umfrage unter den Workshop-Teilnehmer*innen wurde deutlich, dass die „Obere Mitte“ und die „Prekäre Avantgarde“ im Raum am meisten repräsentiert war, was unter Kulturarbeitenden üblich ist.

Laut der Studie sind die exklusivsten Angebote Performance, Sprechtheater, ethnografische und anthropologische Ausstellungen. Es handelt sich um Angebote, die meist nur von einem sogenannten „Nischenpublikum“ wahrgenommen werden. Der Soziologe wies auf eine weitere Schwierigkeit hin: Viele Akteure dieser Bereiche möchten inklusiver werden, es gelingt ihnen aber trotzdem nicht, sich neuen Publika zu öffnen. Wesentlich sei es, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Und ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung interessiere sich nicht für die Hochkultur. Diese bezieht sich wesentlich auf die Bedürfnisse der akademischen Mittelschicht. Dabei sei zu berücksichtigen, dass je homogener eine Gruppe sei, desto unsicherer würden sich nicht vertretene Minderheiten fühlen und Barrieren entstehen. Eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, wäre, alle Kultursparten – Hochkultur, Volkskultur und Popkultur – gleich zu behandeln. Dadurch würden die Barrieren nicht unbedingt abgebaut, aber das Gefühl der Ungleichheit könnte gemildert werden. Oliver Tewes-Schünzel wies darauf hin, dass dies nicht nur bestimmte marginalisierte Gruppen wie Obdachlose oder auch soziale Aufsteiger*innen betreffe, sondern viele Nicht-Akademiker*innen.

Kulturschaffende müssten sich immer wieder folgende Fragen stellen:

- Wie wird man gesehen, wahrgenommen?

- Was ist selbstverständlich, was irritiert?

- Was finden die Publika (un)interessant?

Kulturorte dürfen keine Stereotype bedienen und Angebote sollten am besten von qualifizierten Prüfgruppen überprüft werden. Ein Team sollte für Gespräche offen und selbstkritisch sein, um die Erwartungen des Publikums so gut wie möglich zu erfüllen. Für Oliver Tewes-Schünzel sind ästhetische und sinnliche Erfahrungen sowie ein freier Eintritt weitere wichtige Faktoren, um ein sozial heterogenes Publikum anzusprechen.

„Museen und Menschen? – Herausforderungen klassistischer Diskriminierung innerhalb von Kulturinstitutionen“ – ein Vortrag von Sabine Wohlfarth

Sabine Wohlfarth leitet den Arbeitsbereich Bildung und Vermittlung am GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig (Staatliche Kunstsammlungen Dresden, SKD). Sie beleuchtete in ihrem Beitrag die institutionellen Herausforderungen bei der Umsetzung klassismuskritischer Ansätze in der Museumspraxis in Bezug auf Strukturen und Arbeitsweisen. Anhand von Beispielen wurden Strategien zur Einbindung von Mitarbeiter*innen (auch externen bzw. outgesourcten) in der Entwicklung des musealen Selbstverständnisses diskutiert, die Entwicklung partizipativer Formate angeregt und über Zugangsbarrieren sowie Reproduktion von Diskriminierung nachgedacht.

Auslöser für die von Sabine Wohlfarth vorgestellten grundlegenden Prozesse im GRASSI Museum war die schrittweise Erneuerung der neuen Dauerausstellung des ethnologischen Museums im Rahmen des Projekts RETHINKING GRASSI. Veraltete und rassistische Darstellungen der Lebensweisen von indigenen Völkern, z. B. des Schamanismus, mussten aus der Sicht des leitenden Museumsteams überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang wurde ein Veränderungsprozess eingeleitet, um grundlegende Überlegungen anzustellen zum Ursprung der Museen als imperialistische und kolonialistische Machtinstrumente. Folgende Frage wurde aufgeworfen: Was soll ein ethnologisches Museum im 21. Jhd. sein und zeigen? Dazu gehörte das Hinterfragen von Machthierarchien und der damit verknüpften Ungleichbehandlungen sowie insbesondere dem Repräsentationsmangel von Minderheiten.

Ein erster Schritt vor der Überarbeitung der Dauerausstellung war die Entwicklung von Sonderausstellungen mit kritischen Themen sowie die Einladung von Künstlerkollektiven zur temporären Mitarbeit. Das Team musste sich dabei auf politisch rechte und rassistische Kommentare vorbereiten und das Wachpersonal darauf aufmerksam machen. Einer der Streitpunkte betraf die Handlungsfreiheit, die einer Künstlergruppe gewährt worden war, die eine Straßenszene aus Kinshasa nachstellen wollte. Im Museum sollte der Lärmpegel so hoch sein wie in Kinshasa, was sowohl für die Besucher*innen als auch für das Sicherheitspersonal unerträglich wurde. Keine der beiden Parteien war bereit, Zugeständnisse zu machen. Sabine Wohlfarth bezog sich auf dieses Beispiel, um das hohe Konfliktpotenzial bei der Einbeziehung externer Künstler*innen zu veranschaulichen. Ein weiteres Beispiel war das Konzept der Sonderausstellung „Re:Orient – Die Erfindung des anderen Muslims“, in der keine Objekte aus der Sammlung gezeigt wurden. Die Ausstellung hatte zum Ziel, mit westlichen Klischees und Fantasien über den „Orient“ zu brechen und zeigte anhand von Kunstinstallationen, dass reale Erfahrungen von antimuslimischem Rassismus selten vermittelt werden. Außerdem wurden die Ausstellungen inklusiver gestaltet, z. B. mit der Möglichkeit, Objekte anzufassen und sich partizipativ zu beteiligen. So entstanden neue Regeln und andere Verhaltensweisen, an die sich das Aufsichtspersonal anpassen musste. Das Museumsteam konnte feststellen, dass das Publikum sich diversifiziert hatte.

Langjährige Kolleg*innen und insbesondere „outgesourcte“ Mitarbeiter*innen hatten aber bestimmte kuratorische Entscheidungen nicht verstanden und vermissten das alte Ausstellungskonzept. Um die Konflikte beizulegen, sei es wichtig gewesen, einen gemeinsamen Dialog seitens der Leitung zu fördern.

Zwei Arbeitsverfahren wurden von dem zweiköpfigen Vermittlungsteam des Museums eingeleitet, um eine bessere Zusammenarbeit mit dem externen Sicherheitspersonal zu gewährleisten:

1 .Die Entwicklung eines Leitbilds und einer Hausordnung mit einer Anti-Rassismus-Klausel für die Sicherheit aller. Eine transparente Kommunikation war in diesem Kontext wesentlich. Eine Schwierigkeit entstand dadurch, dass sich das Museum in einem Haus befindet, in dem drei Museen untergebracht sind, die von drei verschiedenen Trägern geleitet werden. Für die zwei anderen Museen bestand damals ein geringerer Handlungsbedarf als im Museum für Völkerkunde.

2. Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister:

- durch die Überprüfung des Rahmenvertrags mit der Firma Securitas, der in seinem Kodex eine Antidiskriminierungsklausel enthält

- durch die Schaffung eines Pausenraums für Wachpersonal in der Nähe des Arbeitsortes

- durch die Einrichtung einer Programmrunde mit Feedbacks

Zusätzlich wurde eine Reihe von Antidiskriminierungsworkshops mit der Firma Securitas organisiert, um potenzielle Konfliktsituationen zu behandeln. Die Workshops wurden zuerst mit Ausbilder*innen der Firma durchgeführt. Für die Mitarbeiter*innen des Museums war dies ein erster Schritt, um hilfreiche Kommunikationscodes zu verstehen, damit das Museum perspektivisch selbst Workshops durchführen kann. Wichtig sei es gewesen, wenig Theorie und viele Praxisbeispiele zu besprechen. Grundlegend war es, die Notwendigkeit für den Wandel des Museums zu erklären und eine Willkommenskultur zu implementieren. Sabine Wohlfarth bestätigte, dass sich das Arbeitsklima nach dem Prozess verbessert hat, dass die Motivation gestiegen ist und die Identifikation mit dem Museum sich erhöht hat.

Eine weitere Strategie war es gewesen, ein „Live-Speaking“-Programm anzubieten.[3] In diesem Rahmen bot das Museum Informations- und Gesprächspartner*innen an, die in der Ausstellung bereitstanden. Live-Speaker gaben Informationen zu Inhalten und teilten Wissen zu den Künstler*innen und zur Museumsarbeit. Dieses Programm sollte die Arbeit des Wachpersonals erleichtern, indem die Live-Speaker für inhaltliche Fragen im Museumsraum verantwortlich waren.

Die Referentin erklärte, wie wichtig es gewesen sei, die beiden Gruppen zu begleiten, damit die Zusammenarbeit funktioniert. Um Konkurrenz zu vermeiden, sollte dem Wachpersonal klar kommuniziert werden, dass Live-Speaker ihre Arbeit unterstützen sollten. Außerdem musste das Museumsteam dafür sorgen, dass die Besucher*innen die Rollen der beiden Gruppen verstehen und erkennen konnten. 2024 musste das Programm nach sechs Jahren wegen fehlender Finanzierung eingestellt werden.

Sabine Wohlfarth beendete ihre Präsentation mit einer Beschreibung der Folgen der Corona-Pandemie: Alle Prozesse wurden verlangsamt, das aufgebaute Vertrauen zwischen dem Museumsteam und dem Wachpersonal beeinträchtigt, da die Situation für viele sehr prekär wurde. An dem Ziel, eine langfristige und stabile diskriminierungskritische Arbeit zu etablieren, muss weiter festgehalten werden.

Eine Teilnehmerin fragte, ob Outsourcing immer noch zeitgemäß sei. Die Referentin begründete dies mit der Größe der SKD, zu denen 15 Häuser und neun Museen in Dresden, Leipzig und Herrnhut gehören. Die Entscheidung für Outsourcing liegt bei der Generaldirektion bzw. beim Freistaat Sachsen und nicht bei den einzelnen Häusern und Museen.

[3] Mehr Informationen unter: https://grassi-voelkerkunde.skd.museum/vermittlung/live-speaker/

Resümee und Ausblick

Der Workshop „Klassismus. Soziale Diskriminierung im Museum“ hat grundlegende Überlegungen zum Abbau von Klassismus in der Kulturarbeit und einen Einblick in die Praxis aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht. Innerhalb eines Museumsteams hat jede Abteilung eine spezifische Rolle beim Abbau von Diskriminierungen. Eine enge Zusammenarbeit ist notwendig, um klassistisch geprägte Denk- und Arbeitsweisen zu vermeiden, sowohl in der Sammlungs-, Ausstellungs-, Bildungs- als auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Bedeutung von Hierarchien innerhalb von Teams sollte nicht unterschätzt werden und es sollte daran gearbeitet werden, diese zu reduzieren.

Es sind drei Ebenen, die berücksichtigt werden müssen:

- Im Team: Weiterbildungen und externe Begleitung ermöglichen, wie z. B. vom PRISMA-Programm der Kulturstiftung der Länder; die Erfahrungen aller Mitarbeiter*innen miteinbeziehen und somit Hierarchien abbauen

- In der Arbeit selbst (Programm und Kuration): Awareness schaffen; Szenografie und Grafik involvieren

- Mit Partnern und den finanzierenden Organisationen: Schaffung von Strukturen über Projekte hinaus, u. a. mit der Finanzierung von Stellen

Der Abbau des Status der Hochkultur wurde ebenfalls als Ziel genannt. Die Studien des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung (IKTf) zeigen, dass die Verbundenheit mit der Volks- und Popkultur bei einem großen Teil der Berliner Bevölkerung stark ausgeprägt ist. Sie darf daher nicht vernachlässigt werden, wie es oft der Fall ist. Zwischen den Teilnehmer*innen wurde diskutiert, wie Kulturorte, die eine „Disneyfizierung“ der Kultur betreiben, einzuschätzen sind. Eine ähnliche Kontroverse bezog sich auf die so genannte „Trivialliteratur“ und „Unterhaltungsliteratur“.

Sprachbarrieren können reduziert werden, indem Begriffe in einer einfachen Sprache bzw. Angebote und Inhalte in Leichter Sprache erklärt werden. In dieser Hinsicht hat Nora Sternfeld eine möglichst begriffsfreie Arbeit vorgeschlagen, bei der weiterhin mit Konzepten gearbeitet wird, aber in einer praxisbezogenen Anwendung.

Museumsmitarbeiter*innen müssen sich Ziele setzen, um eine antiklassistische Arbeit zu leisten: Prozesse sind genauso so wichtig wie die Ergebnisse. Das Museum hat ein großes Potenzial, denn es ist ein Ort, der laut der Studie des KTf von der Berliner Bevölkerung nicht als einer der elitärsten wahrgenommen wird.

Die Kluft zwischen Ost und West und die daraus resultierende Diskriminierung konnte leider nicht mehr ausführlicher besprochen werden.

Abschließend könnte man Gisèle Pelicot zitieren: „Die Scham muss die Seite wechseln“ – dies ist für alle Diskriminierungen wahr: Man darf sich trauen, über Klassengegensätze und soziale Herkunft zu sprechen, auch im Kulturbereich. Wichtig ist, wie das Beispiel aus dem GRASSI Museum zeigte, nicht zu spalten, sondern alle Arten von Diskriminierungen im Blick zu behalten, um Konkurrenz zu vermeiden. Dafür müssen alle Kulturschaffenden aufmerksam bleiben.