25. Juli 2015, Hannah Lackner

25. Juli 2015, Hannah Lackner

Bildinformationen

In der Serie “Genauer Hinsehen“, gibt unser Chefrestaurator Paul-Bernhard Eipper zahlreiche Tipps für Restauratorinnen und Restauratoren sowie Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Das, was im Verborgenen liegt, war schon immer geheimnisvoll. So ist auch im Zierrahmenfalz so manch Erstaunliches versteckt.

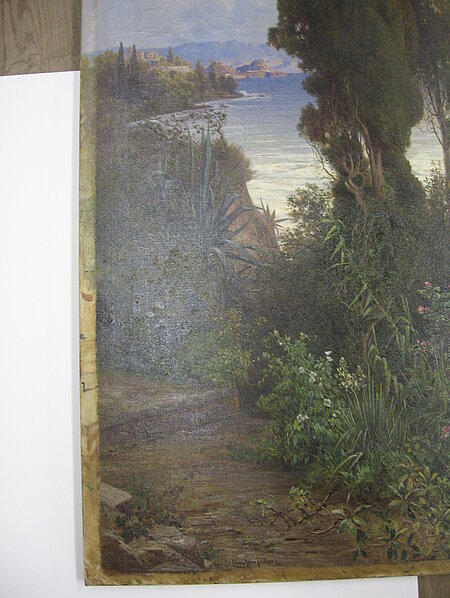

Verborgene Partien an Gemälden sind manchmal richtige „Zeitfenster“: Gut versteckt unter dem Zierrahmen verraten Bilder etwas über ihre Geschichte oder ihr früheres Aussehen.

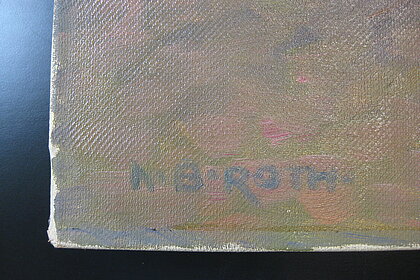

Der Zierrahmenfalz ist jener Randbereich eines Gemäldes, der vom Rahmen bedeckt ist. Diese schmale Kante enthält oft wichtige Informationen, zum Beispiel, ob das Bild im Zierrahmen fertiggestellt wurde oder wie kräftig die Farben ursprünglich waren, ehe sie sich unter dem Einfluss des Lichtes und des Klimas über viele Jahre hinweg veränderten. Oft ist dieser Teil des Bildträgers auch überhaupt nicht bemalt: Wenn Künstler die Falztiefe des Zierrahmens kannten, ließen sie diese Partie oft stehen, etwa um Verklebungen der Malschicht mit dem Zierrahmen vorzubeugen oder einfach, um teures Farbmaterial zu sparen. Auf jeden Fall finden sich hier – unter dem Rahmen verborgen – Informationen, die Fälschern und Kopisten in der Regel nicht zur Verfügung stehen.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Auch Restaurierungsfehler kann man hier aufdecken: So kam es immer wieder vor, dass Bilder mit einem Firnis überzogen wurden, ohne die Gemälde zuvor aus dem Rahmen zu nehmen, was eindeutige Spuren hinterlässt. Apropos Firnis: Der Zierrahmenfalz hilft nachzuweisen, ob ein Gemälde überhaupt vom Künstler gefirnisst wurde oder ob der Überzug erst später aufgetragen wurde. Liegt zwischen der Fertigstellung des Gemäldes und dem Firnisauftrag offensichtlich viel Zeit, kann davon ausgegangen werden, dass der Firnis nicht historisch ist.

Auch die Malkante – also jener rund um das Gemälde laufende Leinwandstreifen, der über den Keilrahmen gespannt ist – ist eine aussagekräftige Stelle: Hier kann man nachvollziehen, ob ein Bildformat verkleinert wurde (was bei Fälschungen eher nicht der Fall ist). Bei früheren Restaurierungsmaßnahmen war es durchaus üblich, ein Gemälde aus dem Spannrahmen zu schneiden und neu aufzuspannen – da man neues Material für den Umspann brauchte, verkleinerte sich das Bild zwangsläufig . Am Zustand der Malkante kann man erkennen, ob so eine Beschneidung vorgenommen wurde.

Was für die Forschung spannend ist, kann auch eine Falle für Fälscher und Kopisten sein: Die im Zierrahmenfalz versteckten Informationen stehen nicht für den Kopiervorgang zur Verfügung. Und so kann es etwa vorkommen, dass ein blasses Rot kopiert wird, während die Malkante am Original nachweist, dass diese Farbe einst viel kräftiger war und sich erst im Laufe der Zeit verändert hat. Doch selbst Kopien können aufschlussreich sein: Als etwa Cuno Amiet im Jahr 1907 Vincent van Goghs Zwei Kinder (1890) kopierte, hatten sich die Farben des Originals bereits verändert. Amiet kopierte diese Verblassung mit, benutzte aber Farben, die nicht so schnell verblassen. Bis heute hat sich van Goghs Gemälde noch weiter verändert, während Amiets farbstabilere Kopie erahnen lässt, wie die Farbigkeit des Bildes im „originaleren“ Zustand ausgesehen hat.