31. Juli 2015, Christoph Pelzl

31. Juli 2015, Christoph Pelzl

Bildinformationen

Sie gilt als Königsdisziplin der Restaurierung: die Oberflächenreinigung. Gelingt sie, kann ein Kunstwerk mitunter für Aha-Erlebnisse sorgen. Misslingt die Reinigung, ist manchmal nicht nur das Werk, sondern auch der Ruf des Restaurators ruiniert! Chefrestaurator Paul-Bernhard Eipper hat uns im Zuge der Blogserie "Genau Hinsehen" einige Tipps verraten, die es bei der Oberflächenreinigung von Gemälden zu beachten gilt.

Gleich vorweg soll ein Missverständnis aufgeklärt werden: Oberflächenreinigung ist nicht zu verwechseln mit Firnisabnahme. Bei Letzterer werden vergilbte Überzüge mit Lösemitteln entfernt, während bei Ersterer wässrige Reinigungssysteme zur Anwendung kommen.

Seit es Kunstwerke gibt, waren Menschen bestrebt, diese auch zu erhalten. Zu diesem Zweck wurden viele Methoden ausprobiert und überliefert, manches wurde kritisch überprüft, anderes von folgenden Generationen einfach gutgläubig übernommen. Erste Anleitungen und Empfehlungen für Reinigungsmittel stammen aus dem 18. Jahrhundert, und bis in das 19. Jahrhundert hinein schoss man dabei mit Kanonen auf Spatzen.

Für feuchte Reinigungen von Ölgemälden reichte das überlieferte Spektrum an Hilfsmitteln von Glaspulver über Harn, Ätzkali, heißem Knochenleim und Pottasche bis hin zu Schwefelöl, Seife, Speckschwarten, Flusswasser und Schwamm. Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1950er-Jahre hinein explodierte die Menge der mitunter höchst kuriosen Empfehlungen regelrecht.

Das folgende kleine ABC zeigt, dass den empfindlichen Oberflächen nur wenig erspart geblieben ist. Man verwendete u. a. Ammoniakwasser, Äpfel, Asche, Ätznatron, Bier, Bimsstein, Borax, Branntwein, Brotteig, Butter, Chlorkalk, Eigelb, Essig, Galle, Glaubersalz, Kalkwasser, Kartoffeln bzw. Kartoffelwasser, Lauchwasser, Lavendelöl, Leinöl, Lorbeeröl, Mehlkleister, Milch, Mohnöl, Molke, Rosmaringeist und -öl, Rüben, Salpetersäure bzw. Scheidewasser, Salz, Salzsäure, Sand, Sauerampfer, Seife, Terpentin, Wasserstoffsuperoxid, Weinsteinsäure, Zitronenessenz und -öl sowie Zwiebeln bzw. Zwiebelwasser. Überraschenderweise fehlen in den historischen Reinigungs-„Rezepten“ einige Pflanzen, die waschaktive Substanzen enthalten (sogenannte Saponine), wie z. B. Gipskraut, Rosskastanie, Schlüsselblume, Seifenbaum und Seifenwurz.

Im 20. Jahrhundert wurden Tenside jeglicher Art und in viel zu hohen Konzentrationen eingesetzt, wie zum Beispiel Wasch- und Spülmittel, Waschpasten und sogar Duschgele. Sie sind – ebenso wie menschlicher oder künstlicher Speichel – für die Reinigung von Kunstwerken völlig ungeeignet.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Heute gehen wir bei der Reinigung von Gemäldeoberflächen vergleichsweise „homöopathisch“ vor: Die erste Methode der Wahl ist immer eine trockene Reinigung der Vorder- und Rückseite mit Latexschwämmen. Anschließend wird die Stabilität der Farben geprüft: Sind die Farben stabil, wird der pH-Wert des Oberflächenschmutzes gemessen und schon während des Reinigungsprozesses neutralisiert. Dies gelingt über den pH-Wert des verwendeten Wassers: Hat der Schmutz etwa einen pH-Wert von 6,8, wählt man ein Wasser mit einem pH-Wert von 7,2. In das 25° C warme Wasser, das mit der GRANDER®-Technologie belebt wird, mischen wir ein besonders mildes, nichtionisches Tensid mit dem etwas sperrigen Namen Marlipalâ1618/25 (Emuldac AS 25). Es zählt heute zu den am besten erforschten Tensiden für die Reinigung von Gemäldeoberflächen. Zu seinen großen Vorzügen zählt, dass es schon in geringsten Mengen eine optimale Reinigungswirkung erzielt – wir verwenden es in einer Konzentration von nur 0,0025 %. Den jeweiligen Anforderungen entsprechend, kann man den pH-Wert steuern sowie gegebenenfalls die Temperatur erhöhen und die Lösung eindicken.

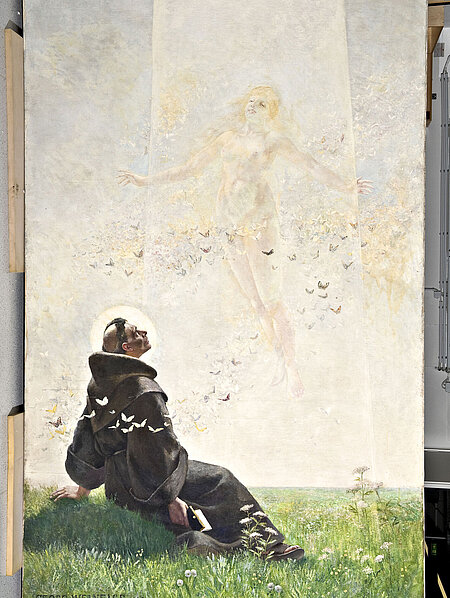

Mit dieser Tensidlösung und dünn geschnittenen mikroporösen Schwämmen erfolgt die Reinigung der Gemäldeoberfläche, und zwar nicht in beliebiger Richtung, sondern entlang der malerischen Grenzen. Das folgende Beispiel gibt Einblicke in die laufende Oberflächenreinigung des Gemäldes Die Versuchung des heiligen Antonius von Hans Georg Weineiss (1858–1913) aus der Sammlung der Neuen Galerie Graz, das für die Ausstellung Aufbruch in die Moderne? nach 100 Jahren erstmals gereinigt wurde.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen