Wir freuen uns, dass Sie unsere Museen besuchen!

Da wir uns sowohl um Ihre Sicherheit als auch um jene der ausgestellten Objekte bemühen, möchten wir höflichst auf unsere Hausordnung hinweisen.

Anfahrt und Standort

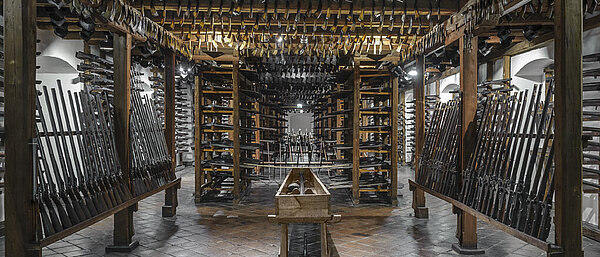

Landeszeughaus

Anfahrt und Lage

Adresse

Herrengasse 16, 8010 Graz

Barrierefreiheit

Anreise mit dem öffentlichen Verkehr

Parken