Basierend auf der Landesausstellung "Der steirische Bauer" von 1966 wurde die Landwirtschaftliche Sammlung im Schloss Stainz etabliert, um die Schwerpunkte Wirtschaft, Arbeit und Nahrung zu betonen. Die 2009 neu gestaltete Dauerausstellung hebt die Charakteristika der steirischen Land- und Forstwirtschaft in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft hervor.

Landwirtschaftliche Sammlung

Bildinformationen

Geschichte des Landwirtschaftsmuseums Schloss Stainz

Auf der Grundlage der 1966 in Graz gezeigten Landesausstellung Der steirische Bauer. Leistung und Schicksal von der Steinzeit bis zur Gegenwart entschloss sich die Steiermärkische Landesregierung im Jahr 1968 auf Antrag von Univ.-Prof. Dr. Hanns Koren, ein Museum mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Arbeit und Nahrung ins Leben zu rufen. Die erste Aufbauphase wurde von Dr. Anni Gamerith ehrenamtlich geleitet, die sich besonders dem Gebiet der Nahrungsforschung widmete.

Das Museum wurde 1974 – zunächst als Außenstelle des Steirischen Volkskundemuseums – eröffnet. Besonders Anni Gamerith, die sich auf dem Gebiet der Nahrungsforschung verdient gemacht hat, war am Aufbau der Landwirtschaftlichen Sammlung wesentlich beteiligt. Seit 1986 wird die Landwirtschaftliche Sammlung zunächst als eigenständiges Referat, später als Abteilung des Universalmuseums Joanneum geführt.

Die landwirtschaftliche Schausammlung wurde im Jahr 2005 geschlossen, um ein neues Landwirtschaftsmuseum zu konzipieren, das am 19.9.2009 schließlich eröffnet wurde. Im Vordergrund der neuen Gestaltung stehen die Charakteristika der steirischen Land- und Forstwirtschaft in der Vergangenheit, der Gegenwart, aber auch der Zukunft.

Sammlungsschwerpunkte

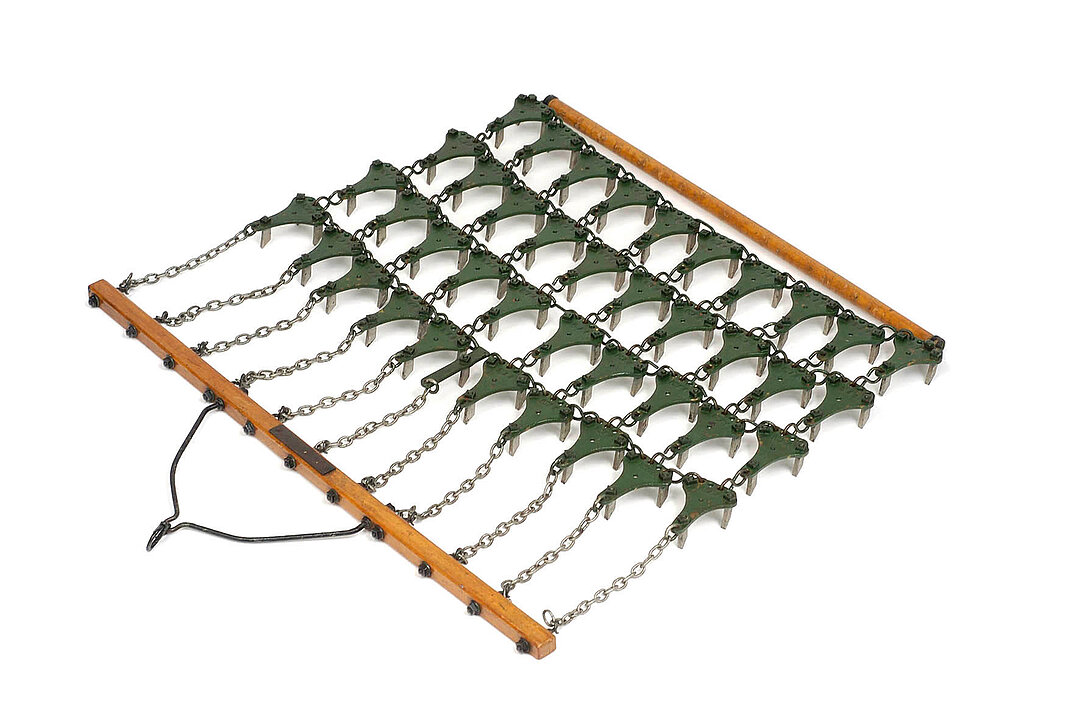

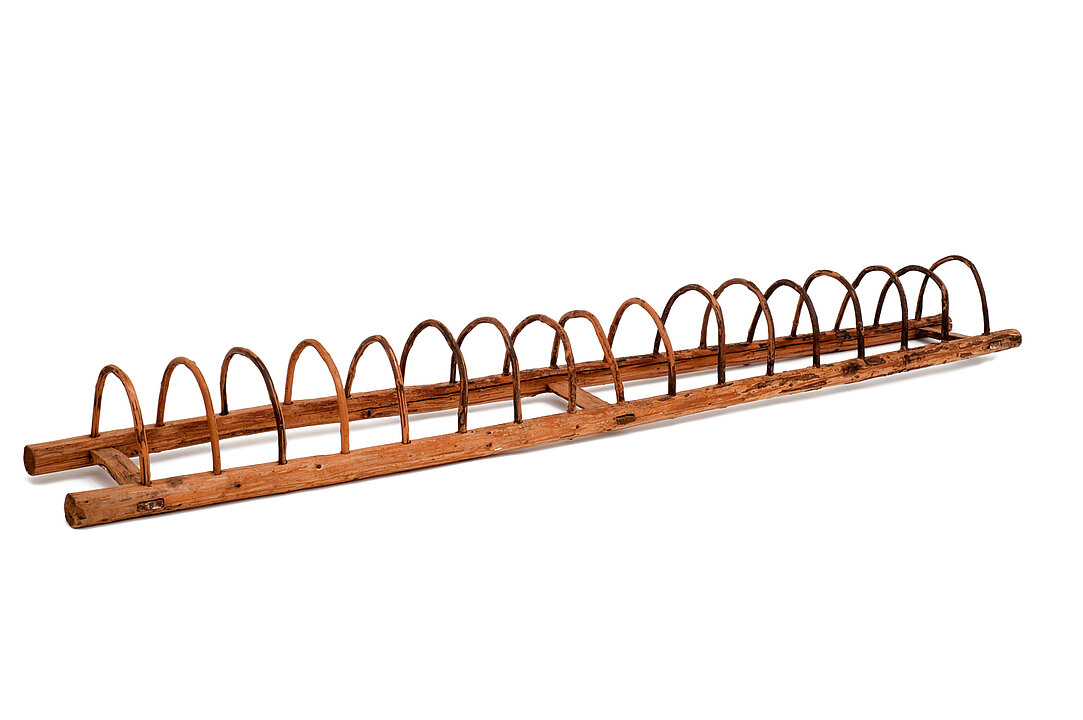

Als Schwerpunkte gelten landwirtschaftliche Geräte aus der Zeit vor der Industrialisierung zu den Bereichen Ackerbau, Viehzucht, Almwirtschaft, Brandwirtschaft, Transport, Bienenzucht, Gartenbearbeitung, Weinbau und Ölgewinnung.

Außerdem beinhaltet die Sammlung hauswirtschaftliche Geräte, Küchengeräte des bäuerlichen Haushaltes, Geräte für historische Kochtechniken sowie Geräte und Kochgeschirr für „neuere Feuerstätten”.

Objekte zu unterschiedlichen Handwerken vor der Industrialisierung, beispielsweise zur Seilerei und zum Schusterhandwerk, veranschaulichen die Vielfalt ländlicher Arbeitsbereiche.

Eine umfangreiche Möbelsammlung und originale Stubeneinrichtungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert vermitteln unterschiedliche Dimensionen des bäuerlichen Wohnens in der Steiermark.

Das Anni-Gamerith-Archiv beinhaltet Aufzeichnungen der Nahrungsmittelvolkskundlerin Anni Gamerith (1906–1990). Sie hinterließ Unterlagen zu zahlreichen Feldforschungen und interdisziplinären Untersuchungen zum Thema Nahrung. Eine umfassende Bibliothek enthält Werke zu den Themenschwerpunkten Landwirtschaft, Ernährung und Bauen.

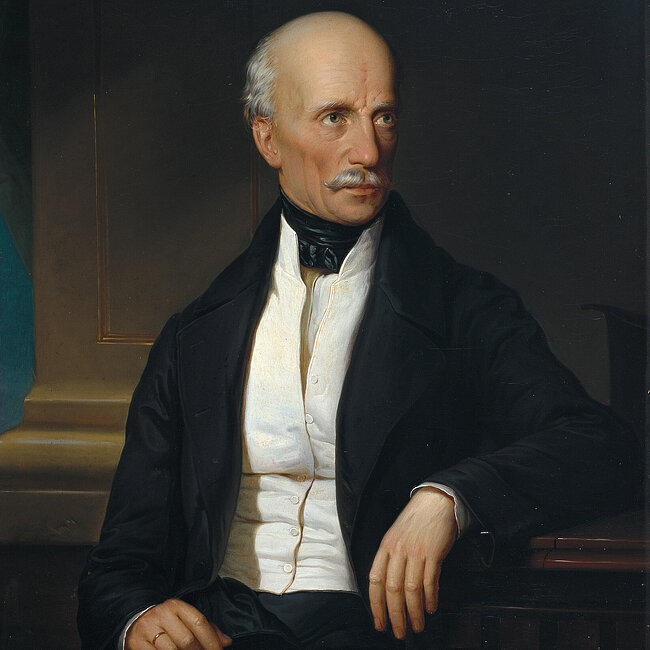

Förderer der Landwirtschaft in der Steiermark

In der Steiermark wurde schon 1764 die Agrikultur-Sozietät ins Leben gerufen, um die für die damalige Zeit rückständige steirische Landwirtschaft zu verbessern. Vordergründig auf den Großgrundbesitz ausgerichtet, war ihr nur mäßiger Erfolg beschieden. Erzherzog Johann, dessen Interesse für die Landwirtschaft schon früh geweckt wurde, war ebenfalls bestrebt, deren Lage in der Steiermark zu verbessern.

Gut Thernberg

Im Jahr 1807 kaufte Erzherzog Johann das Gut Thernberg, um landwirtschaftliche Versuche durchzuführen. Auf seiner Studienreise in den Jahren 1815/16 nach England und in die Niederlande studierte er nicht nur die dortigen wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auch deren landwirtschaftliche Situation.

Als infolge von katastrophalen Missernten die Jahre 1816 und 1817 zu Hungerjahren wurden, rief Erzherzog Johann die Kartoffelunterstützungsanstalt ins Leben, mit deren Hilfe die Kartoffel als zusätzliche Grundlage der Ernährung rasch verbreitet werden sollte. Im Rahmen der Kartoffelunterstützungsanstalt wurden Grundstücke gepachtet, die Bauern erhielten kostenlos das notwendige Saatgut und wurden über die Vorteile der Kartoffel und deren richtige Behandlung aufgeklärt. Die Kartoffel war zwar anfangs wenig geschätzt, was sich bald änderte, denn die Kartoffelunterstützungsanstalt konnte ihre Tätigkeit wegen des großen Erfolges schon 1828 einstellen.

Der Brandhof

Erzherzog Johann wollte zur Verbesserung der steirischen Landwirtschaft ursprünglich einen zentralen Musterhof in Graz für die gesamte Steiermark errichten. Bald wurde ihm klar, dass dieses Vorhaben aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten nur für wenige Bauern Vorbildwirkung haben könnte. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, erwarb er 1818 den am Nordabhang des steirischen Seeberges gelegenen, klimatisch wenig begünstigten Brandhof und errichtete ein Mustergut für Viehzucht und alpenländische Landwirtschaft.

1819 gelang Erzherzog Johann eine Wiederbelebung der Ackerbaugesellschaft (Agrikultur-Sozietät) in der Steiermark, und am 4. Februar 1819 erfolgte die kaiserliche Genehmigung der Statuten der „k.k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steyermark“. Ziel dieser Landwirtschaftsgesellschaft war die Förderung der steirischen Landwirtschaft in allen Zweigen: die Verbesserung des Ackerbaues und der Viehzucht, die Veredelung von Saatgut und die Einführung neuer Obstsorten und Tierrassen. Moderne landwirtschaftliche Geräte wurden importiert, als Modelle gesammelt, nachgebaut, erprobt und in Umlauf gebracht.

Um die neuen Erkenntnisse der Landwirtschaft besser verbreiten zu können, wurden im ganzen Land Filialen eingerichtet. Im Jahr 1859, dem Todesjahr von Erzherzog Johann, hatte die Landwirtschaftsgesellschaft in der Steiermark 47 Filialen mit 5.021 Mitgliedern.

Weingärten Pickern

Was für die obersteirischen Bauern der Brandhof wurde, sollten für das Unterland die 1822 von Erzherzog Johann erworbenen Weingärten bei Pickern in der Nähe von Marburg werden, die er zu einem Musterweingut ausbaute.

Versuchshof in Graz

In Graz wurde im Jahr 1822 in der Annenstraße ein Versuchshof eingerichtet. Die zur Verfügung stehende Bodenfläche wurde in zwei Teile gegliedert: Zwei Drittel wurden für die Zentralbaumschule und ein Drittel als Ackerland für Versuche mit dem Anbau verschiedener neuer oder wenig bekannter Getreide-, Futter- oder Gewebspflanzen bestimmt. Auf dem Versuchsfeld wurden einfache Experimente mit den verschiedenen Nutzpflanzen durchgeführt, die Erzherzog Johann durch seine Verbindungen aus verschiedenen Teilen der Welt kommen ließ, z. B. sibirischen Winterroggen, Mais und Weizen aus Italien und New York, Getreide aus der Krim und der Türkei, chinesischen Riesenhanf, verschiedene Kartoffelsorten, ja sogar der Reisanbau wurde versucht.

Lehre und Ausbildung

Die bereits am Grazer Lyzeum bestehende Lehrkanzel für Landwirtschaft wurde auf Wunsch Erzherzog Johanns am 7. Dezember 1825 auf das Joanneum übertragen.

Zusätzlich wurde im Jahr 1834 am Plabutsch eine zentrale Rebenschule errichtet, dabei wurden jährlich 200.000 bis 300.000 Jungreben an Mitglieder der Landwirtschaftsgesellschaft abgegeben.

Nach dem Neubau des Gebäudes im Jahr 1834 in der Grazer Annenstraße war es auch möglich, Landwirtschaftszöglinge aufzunehmen, sodass hier die erste und älteste landwirtschaftliche Schule der Steiermark entstand.

Weichen für eine fortschrittliche und zukunftsorientierte Landwirtschaft in der Steiermark

Auf Initiative der Landwirtschaftsgesellschaft begann man 1849, geeignete Güter für eine eigene Ackerbauschule zu suchen, diese wurde dann in Grottenhof, im Westen von Graz, eingerichtet. Diese Ackerbauschule wiederum wurde 1867 in eine Ständische Ackerbauschule umgewandelt.

Aus der Landwirtschaftsgesellschaft ging nicht nur die Landwirtschaftsschule Grottenhof, sondern 1929 auch die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft als Standesvertretung hervor. Erzherzog Johann hat durch die Gründung der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft schon im 19. Jahrhundert die Weichen für eine fortschrittliche und zukunftsorientierte Landwirtschaft in der Steiermark gestellt.