Mit 5.800 Objekten ist die Jagdkundliche Sammlung am Universalmuseum Joanneum die größte ihrer Art in ganz Österreich. Nicht nur ihr Umfang allerdings zeichnet sie aus, zu den Besonderheiten der Sammlung zählen neben „klassischen“ Exponaten auch die Schwerpunkte Wildökologie und Kulturgeschichte der Jagd.

Jagdkundliche Sammlung

Bildinformationen

Geschichte des Jagdmuseums Schloss Stainz

Die Geschichte der Jagdkundlichen Sammlung beginnt 1941, als das „Museum für Biotechnik und Jagdkunde“ gegründet wurde. 1949 übersiedelten die Bestände dieses Museums im Zuge der 25. Steirischen Jagdausstellung nach Schloss Eggenberg. Die Abteilung Jagdkunde des Joanneums wurde schließlich 1951 gegründet, erster Leiter war Wilhelm Hoffer. Auf Initiative von dessen Nachfolger, Philipp Meran, wurde schließlich 1953 das Jagdmuseum in Schloss Eggenberg eröffnet, das bis 1998 an diesem Standort blieb.

2003 übersiedelte die Jagdkundliche Sammlung schließlich nach Schloss Stainz, wo 2006 das neue Jagdmuseum eröffnet wurde.

Im Sinne Erzherzog Johanns

Die frühe Demokratisierung und Modernisierung der Jagd in der Steiermark verdanken wir Erzherzog Johann, dem Gründer des damaligen Landesmuseums Joanneum. Der „steirische Prinz“ hat als Wegbereiter der naturnahen und weidgerechten Jagd wesentlich zur Vorreiterrolle der Steiermark hinsichtlich ihrer gelebten Jagdkultur beigetragen.

Der Entstehung des Jagdmuseums liegen private Sammlungen, im weitesten Sinne aber auch der „Geist“ des Erzherzogs und die 25. Steirische Landesjagdausstellung im Schloss Eggenberg zugrunde. Der große Erfolg dieser Ausstellung im Jahr 1949 führte zur Gründung des Jagdmuseums, das 1953 als Abteilung des Steiermärkischen Landesmuseums unter der Leitung von Philipp Meran eröffnet wurde. Nachdem es von 1953 bis 1997 in Schloss Eggenberg untergebracht war, hat das neu aufbereitete Jagdmuseum seit September 2006 in den Räumlichkeiten von Schloss Stainz seinen gebührenden Rahmen gefunden.

Sammlungsthematik

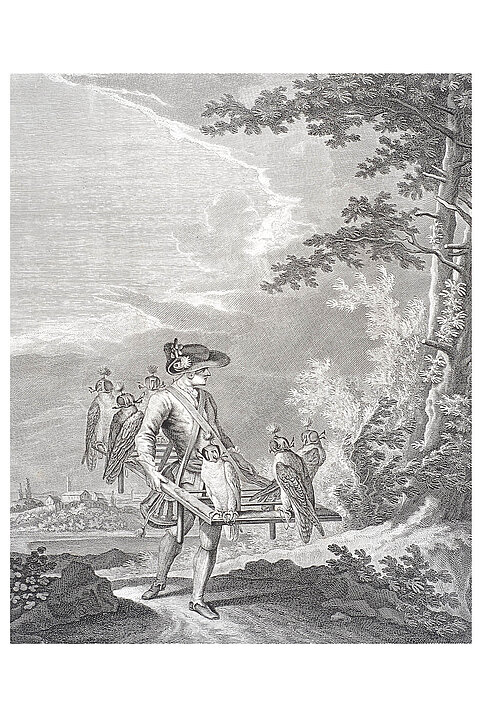

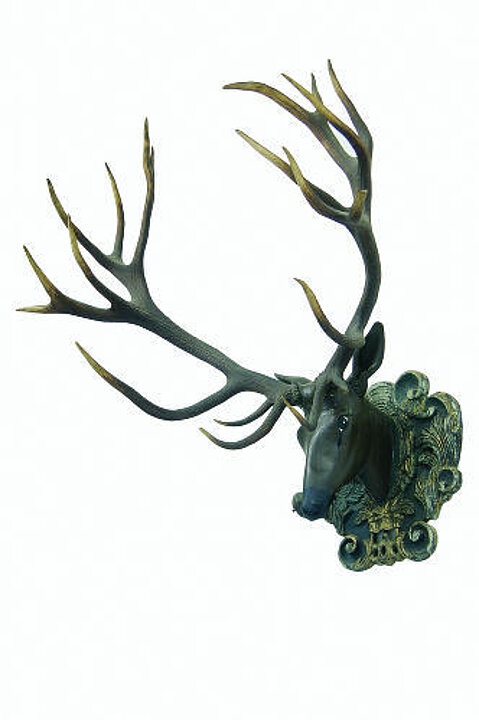

Zu den Schwerpunkten der Sammlung zählen kunstgewerbliche Objekte, Gemälde und Grafiken mit historischen Jagddarstellungen, Waffen und Trophäen. Neben rund 160 Barockhirschköpfen aus der Sammlung des Grafen Lamberg haben auch einige Stücke aus dem Besitz Erzherzog Johanns Aufnahme in die Sammlung gefunden. Außerdem zeigt die Jagdkunde einen repräsentativen Querschnitt der Entwicklung von Jagdwaffen und verfügt über eine wertvolle Falknereisammlung sowie die zweitgrößte jagdwissenschaftliche Bibliothek Österreichs.

Objekte - Auswahl

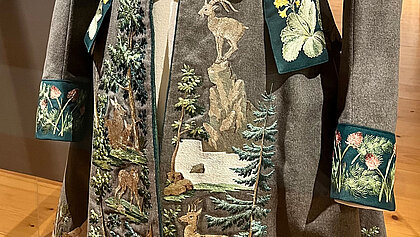

Jagdlicher Festtagsrock

Ein Rock der besonderen Art ist in der Dauerausstellung im Jagdmuseum Schloss Stainz zu sehen.

Goldene Gedenkplaketten

Im Jahr 1910 wurde die erste internationale Jagdausstellung im Wiener Prater eröffnet. Bei den Prämierungen wurden Medaillen und Gedenkplaketten vergeben. Eine Sammlung dieser wird im Jagdmuseum gezeigt.