19.-20.06.2023

Zeit. Raum. Reise

Frühgeschichte als Erlebnis

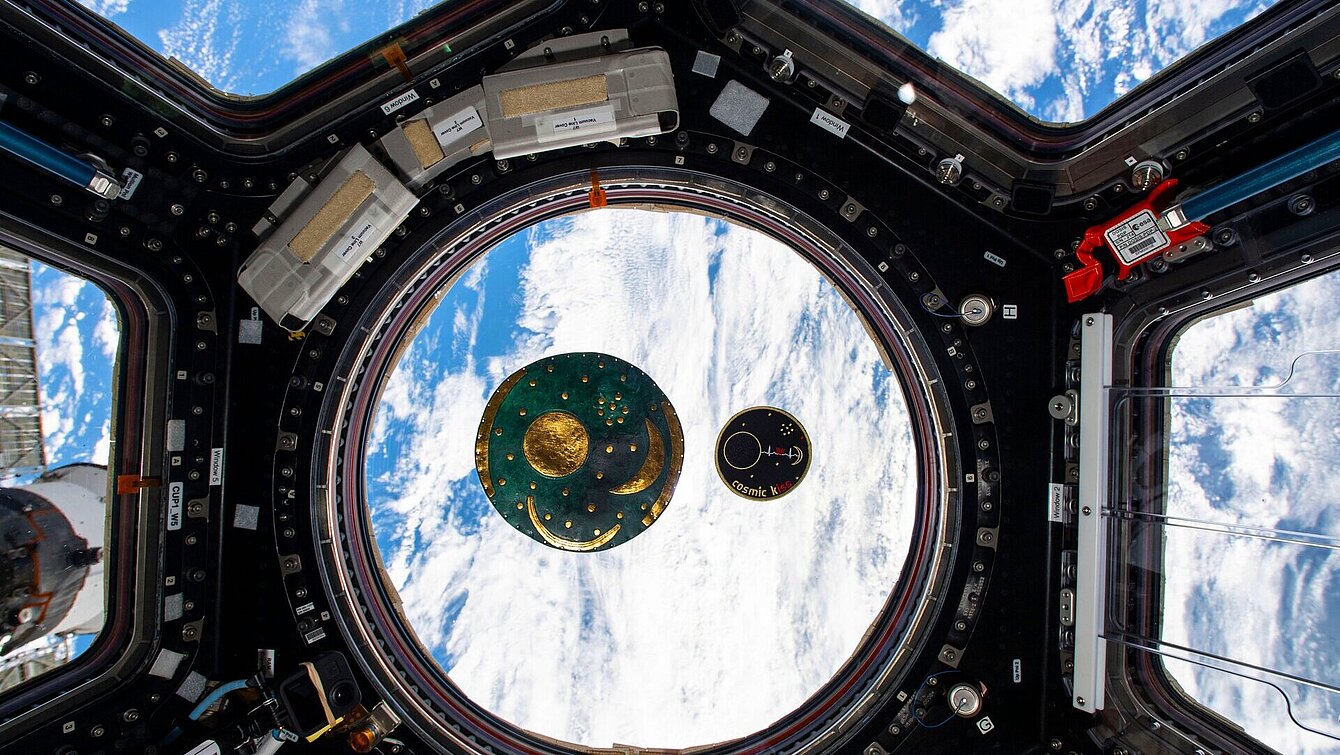

Bildinformationen

Im hybriden Workshop "Zeit. Raum. Reise. Frühgeschichte als Erlebnis" der Museumsakademie Joanneum in Kooperation mit dem LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne (DE) setzten wir uns vor Ort und per Zoom mit dem Thema Zeitreisen und ihrem Potenzial für die Wissensvermittlung im Museum auseinander.

Ein Bericht von Elisabeth Magesacher.

Zeit. Raum. Reise. Frühgeschichte als Erlebnis

Ein Besuch in Pompeji, das Computerspiel Assassin’s Creed, der Film Interstellar: Zum Auftakt des von Teresa Mocharitsch von der Museumsakademie Joanneum und Doreen Mölders, Leiterin des LWL-Museums für Archäologie und Kultur in Herne, konzipierten Workshops nannten die Teilnehmer*innen ihre Assoziationen oder Erfahrungen mit Zeitreisen. Deutlich wurden die Vielfalt und die große Faszination des Themas. Zeitreisen beschäftigten viele der Anwesenden auch bei ihrer Arbeit im Museumsbereich, vor allem im Zusammenhang mit Geschichtsvermittlung. Hier kamen bereits zu Beginn verschiedene Fragen auf, mit denen wir uns im Rahmen des zweitägigen Workshops am 19. und 20. Juni 2023 auseinandersetzen würden: Wie vermitteln wir vergangene Lebenswelten spannend, aber ohne von historischen Fakten allzu sehr abzuweichen? Wie realitätsnah („wie grausig“) darf es werden, vor allem bei der Vermittlung für Kinder? Und wie schaffen wir es, offene Bilder statt fertiger Antworten zu vermitteln, die Raum für eigene Interpretationen zulassen?

Bei der Beschäftigung mit Geschichte gehen wir gedanklich immer auf eine Zeitreise, erläuterte Doreen Mölders in der Einführung zum Workshop, und alles, was wir in Bezug auf Vergangenheiten beschreiben, erfordert Kreativität. Doch wie schaffen wir es, uns längst vergangene Kulturen vorzustellen und in mögliche Zukünfte zu abstrahieren? Und wie können wir das Potenzial von Zeitreisen und die historische Faszination, die sie ausüben, in der Museumsarbeit nutzen?

Wie Teresa Mocharitsch weiter ausführte, sei das Konzept Zeitreise außerhalb des Museums insbesondere in der Popkultur sehr präsent, beispielsweise in Form von Computerspielen, die Frühgeschichte durch Virtual Reality erfahrbar machen. Diese technischen Möglichkeiten lassen uns in die Vergangenheit reisen und werden zunehmend auch für den Museumsbereich genutzt. Zudem gibt es die „klassischen“ Varianten, um Frühgeschichte erlebbar zu machen, wie Living History. Für Museumsmitarbeiter*innen, so Mocharitsch, ergeben sich dabei verschiedene Fragen: Welche Bilder generieren wir durch diese Reisen in die Vergangenheit? Welche Bilder und Geschichten wollen wir generieren und wo wollen wir gegensteuern? Wo können wir mit Erwartungen brechen oder Irritationsmomente schaffen? Und wie gehen wir mit dem Thema Authentizität um? Beim Konzept Zeitreise geht es daher nicht nur um eine Reise in die Vergangenheit, sondern um die Verschränkung von verschiedenen zeitlichen Ebenen, von Vergangenheit(en), Gegenwart – und auch um einen Blick in die Zukunft.

Darf Geschichte Spaß machen? Zeitreisen als Geschichtsvermittlung

Dass es sich bei Zeitreisen um ein sehr großes Feld handelt, zeigte auch Cornelius Holtorf zu Beginn seines Beitrags „Zeitreise als archäologische Praxis“ mit Beispielen aus Literatur, Living History, Filmen, Doku Soaps, Computerspielen und Themed Environments (z. B. in Freilichtmuseen) und warf die Frage auf: Zu welchen größeren Themen leisten Zeitreisen einen Beitrag? Als erste These nannte er: Zeitreisen sind eine eigenständige Form der Geschichtsrezeption und sollten daher nicht mit dem Maßstab anderer Geschichtsrezeptionen gemessen werden. Neben zwei etablierten Formen der Geschichtsrezeption, erstens der chronologischen Präsentation historischer Ereignisse („Was ist wann passiert?“) und zweitens der kritischen Perspektive, die die Geschichtsschreibung stärker hinterfragt („Was wissen Personen, und warum?“), präsentierte Holtorf als dritte Variante die Zeitreisen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Zugängen gehe es bei Zeitreisen um das Jetzt, um das Einbeziehen aller Sinne und um die Vorstellung von Leben heute und dem Leben „damals“ im Kontrast. Das zentrale Element und das große Potenzial von Zeitreisen sei die Immersion, das Eintauchen in vergangene Welten: Durch Experimente wie „eine Woche in der Eisenzeit leben“ oder literarischen Zeitreisen wie im Romanzyklus „Ayla“ von Jean M. Auel werden Rezipient*innen in eine andere Welt versetzt und erleben einen „period rush“. Lebenswelten vergangener Zeiten werden auf diese Weise sehr anschaulich vermittelt.

Als These Nummer 2 nannte Holtorf: Zeitreisen sind vieldimensional. Kreieren Personen Szenarien aus der Vergangenheit, ist dies gelebte und gespielte Realität; Gegenwart und Vergangenheit gehen ineinander über. Für viele ist dies mehr als nur ein Spiel auf Zeit, sondern wird oft über lange Zeiträume wiederholt ausgeführt und geht den Beteiligten näher als beispielsweise eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Durch den Einsatz bestimmter Dinge (wie von Kostümen oder Ähnlichem) und Abläufe schaffen Personen Szenarien. Auch in der Umsetzung gibt es verschiedene Dimensionen, die alle relevant sind, so wird allein oder in der Gruppe gespielt, privat oder für Publikum. In den Gruppen gelten bestimmte Regeln, an die sich alle Beteiligten halten müssen. Zeitreisen sind daher gewusst und gefühlt; anstatt auswendig zu lernen geht es um Imagination, Abenteuer und Spaß.

These drei: Zeitreisen sind zeitgemäß, zugleich populär, zugänglich, berührend, inspirierend, und nicht nur akademisch, denn: Bei Zeitreisen als Geschichtsrezeption stehen die Menschen im Mittelpunkt, nicht wissenschaftliche Quellen oder politische Werte. Als Beispiel nannte er die Darstellung einer Eisenzeitschlacht im dänischen Moesgaard Museum, in dem Besucher*innen eine Schlacht von innen erleben können: Sie stehen in der Mitte, über Videoaufnahmen kommen von beiden Seiten Truppen direkt auf sie zu. Dies, so Holtorf, vermittle die Schlacht als eindringliches Erlebnis deutlicher als die Präsentation von Objekten wie Waffen, Speerspitzen oder Ähnlichem. Bei Zeitreisen gehe es auch darum, in der Gruppe Werte zu hinterfragen, wie etwa in der Reality-TV-Show „10 000 BC“, bei der Teilnehmende acht Wochen „in der Steinzeit“ leben sollten. Die Menschen bei Zeitreisen ins Zentrum zu stellen, sei, so Holtorf, der wichtigste Aspekt, den viele Archäologie-Museen jedoch nicht berücksichtigen würden.

In der anschließenden Diskussion tauschten sich die Teilnehmenden über eigene Erfahrungen mit der Umsetzung von Zeitreisen in Museen aus. Um den „Zauber Zeitreise“ zu kreieren, seien einerseits gute, für die jeweilige Zielgruppe geeignete Materialien nötig, waren sich die Teilnehmenden einig. Eine wichtige Rolle spielen auch Sinneswahrnehmungen. Dass einst getragene Kleidungsstücke auf der Haut kratzen, lässt sich am besten verdeutlichen, indem Besucher*innen diese anprobieren dürfen. Durch dieses Erleben wird die Erfahrung „authentisch“ bzw. es werden „authentische Erlebnisse“ kreiert. Darüber hinaus ist jedoch auch die Durchführung der Zeitreise entscheidend: Zeitreisen müssen als Ritual betrachtet werden, die mit einem Akt der Transformation, wie beispielsweise einem Gong oder einem Lied, beginnen, um den Wechsel in eine andere Welt zu signalisieren. Auch diskutierten wir den Einsatz von Gerüchen in Ausstellungen, wie beispielsweise in der Sonderausstellung “SCHNUPPERNASE“. Eine Ausstellung in 100 Gerüchen“, die 2016 im Kulturama Museum des Menschen in Zürich gezeigt wurde. Der Einsatz von Gerüchen kann dabei helfen, sich die – nicht ausschließlich wohlriechende – Vergangenheit vorzustellen.

Welche Bilder schaffen wir? Geschichtsvermittlung durch Living History und Reenactment-Gruppen im Museum

„Leben und leben lassen“ war der Übertitel von Karl Banghards Vortrag, der sich mit „Living History im Museum“ auseinandersetzte. Anhand unterschiedlicher Beispiele erläuterte er verschiedene Vermittlungschancen von Living History im Museum: Erstens die Provokation, denn Bilder provozieren, wenn sie mit Vorstellungen brechen oder kontrastieren. Eine weitere Vermittlungschance sei die Emanzipation: Living History könne jede*r betreiben und damit verschiedene Geschichtsbilder aufwerfen, unabhängig von Museen oder dem Besitz bestimmter Funde und Objekte. Als weitere Vermittlungschance nannte er den persönlichen Kontakt, den Living History bietet, wenn Geschichte durch echte Personen vermittelt wird, wie beispielsweise im Mannenzaal in St. Pieters im niederländischen Amersfoort. Die Faszination, die Living History ausübt, erklärte Banghard dadurch, dass Living History die utopische Verbindung zweier Aspekte sei: Die Sicherheit des eingezäunten Freilichtmuseums und die Freiheit (des Steinzeitmenschen). Zudem thematisierte er, mit Verweis auf den Historiker Valentin Groebner, den Zusammenhang zwischen Zeitreise, Urlaub und Tourismus: Wie im Urlaub sind wir auch bei Zeitreisen auf der Suche nach der Illusion eines intensiveren, gleichzeitig entschleunigten Lebens, das wir am Meer, bei Events oder eben an historischen Orten suchen.

Als Gegenpole zur Living History nannte Banghard einerseits den konsequenten Objektbezug, bei dem alles in ein Objekt projiziert werde, das dadurch die Deutungsmacht erhalte, sowie die „radikale Verkleinerung“, beispielsweise durch Playmobil-Ausstellungen. Im Gegensatz zu diesen beiden Formen liege das Potenzial von Reenactment und Living History darin, dass Szenarien weiterentwickelt werden können und durch Rollenspiele auch die kommunikative Kompetenz gestärkt werde.

Am Schluss kam Banghard auch auf Nachteile und Gefahren von Living History zu sprechen, so etwa die Vereinnahmung von Reenactment-Szenarien durch rechtsradikale Gruppen, die diese Events gezielt missbrauchen und so mit ihrer Geschichtsdeutung Sichtbarkeit erlangen. Ein weiteres Problem sei der fehlende Kontakt zwischen Reenactment-Gruppen, Museen und Wissenschaft, denn anders als beispielsweise in England gebe es in Deutschland wenig Zusammenarbeit und Gruppen werden lediglich für einzelne Shows engagiert. Der Bildungsauftrag, so Banghard, gelte jedoch nicht nur für die Besucher*innen in Ausstellungskontexten, sondern ebenso für Living History.

In der anschließenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob Reenactment-Gruppen an bestimmte Museen angegliedert sein sollten, oder ob sie dies in ihrer Freiheit einschränken könnte. Außerdem diskutierten wir über die Polarisierung, die Living History ausübt, sowie über die Frage, wie wir VR einsetzen und so die Vorstellungskraft des Publikums anregen können. Als weitere Möglichkeiten thematisierten wir den Einsatz von Klang im Raum („Ambient Sound“) sowie erneut von sensorischen Elementen wie Gerüchen, die besonders subtil wirken und die Besucher*innen in eine bestimmte Stimmung versetzen können. Die Kritik an Playmobil-Ausstellungen sowie an objektzentrierten Ausstellungen wurde nochmals aufgegriffen und auch die Deutung als „Befreiung“ der Objekte vorgeschlagen. So könne man beispielsweise mit einem 3-D-Drucker Kopien von Objekten und damit „zu Hause“ ein eigenes Museum erschaffen. Dies sind Prozesse, die aus dem traditionellen Museumsdenken herausführen.

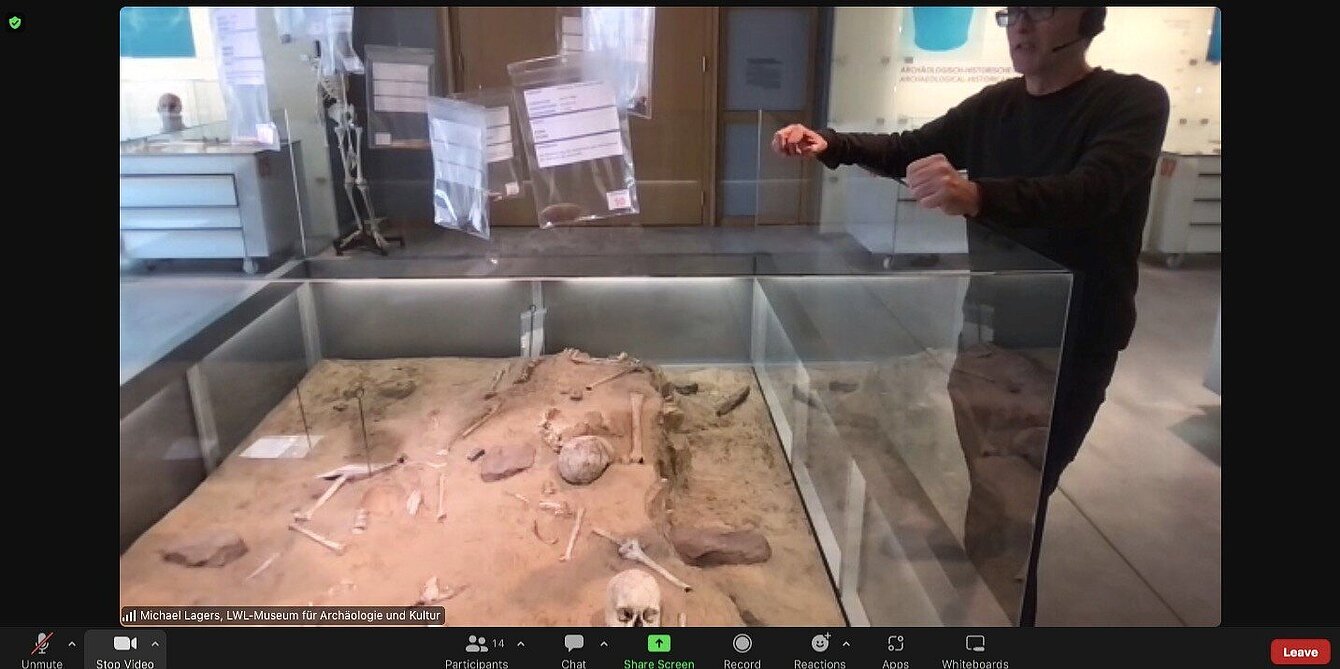

5 Millionen Jahre unter der Erde: Die Dauerausstellung im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne

Mithilfe eines mobilen Kamerawagens führte Michael Lagers alle – auch die virtuell teilnehmenden – Workshopteilnehmer*innen durch die Dauerausstellung im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne und brachte uns das Konzept der Ausstellung näher. Der Titel „Alles außer oberflächlich“ bezieht sich dabei auch auf die Gestaltung der Ausstellung: Sie befindet sich auf 3.000 m2 Ausstellungsfläche unter der Erde und ist als Grabungslandschaft gestaltet. Die Ausstellung selbst ist in acht Zonen unterteilt. Durch die Ausstellung, die eine Zeitleiste von etwa 5 Millionen Jahren abdeckt, führt ein 270 Meter langer Steg. Der Weg verläuft chronologisch, doch, so Lagers, werde bewusst keine Epoche beim Namen genannt, um den Eindruck zu vermeiden, „mit einem Schritt sei plötzlich alles anders“. Vielmehr sind die Übergänge dynamisch gestaltet und werden durch Schlagwörter am Boden angedeutet. Zudem weisen Richtungsänderungen des Stegs auf Ereignisse hin, beispielsweise wenn der Mensch das Metall für sich entdeckt oder sesshaft wird.

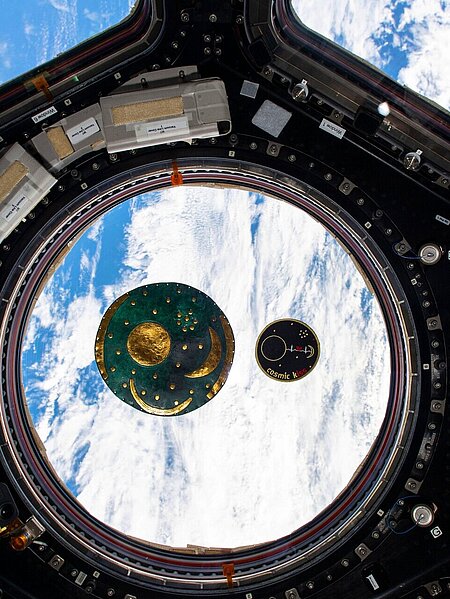

Bildinformationen

Der Bezug zur Archäologie wird durch die Gestaltung verstärkt: Über die Ausstellungsfläche verteilt befinden sich verschiedene Kuben, die Grabungszelte darstellen sollen und einzelne Themenkomplexe wie Brandbestattung, Wort und Schrift, Licht und Zeitrechnung, Klima oder Migration ausführlicher behandeln. Das Gestaltungskonzept Grabungslandschaft zieht sich durch die gesamte Ausstellung. So sahen wir eine Inszenierung der Balver Höhle, in der einzelne Objekte in Kisten präsentiert wurden, wie Funde bei archäologischen Grabungen. An anderer Stelle werden Objekte in Tischvitrinen, chronologisch sortiert nach Fundschichten, präsentiert. Am Boden ist ein ausgerollter Grabungsplan zu sehen, auf dem 1:1-Vitrinen positioniert sind. Hörstationen sind wie Stangen gestaltet, mit denen Funde gekennzeichnet werden.

Die Ausstellung gibt zudem Einblicke in archäologische Forschungsmethoden: Das Thema Dendrochronologie, die Datierung anhand von Baumringen, wird anhand der Ausgrabung eines Kastenbrunnens erläutert. In einem Forschungslabor werden Funde, wie Knochen von Mensch und Tier, Steine, Metall und Bodenproben präsentiert, die in verschiedenen Containern sortiert werden. Es finden sich Infos zu Gesteinsbestimmung, Radiocarbondatierung oder Dendrochronologie. Auf diese Weise werden in der Ausstellung nicht nur die Funde präsentiert, sondern auch Methoden und Arbeitsweisen der Archäologie, mithilfe derer diese entdeckt und weiter untersucht wurden.

Bildinformationen

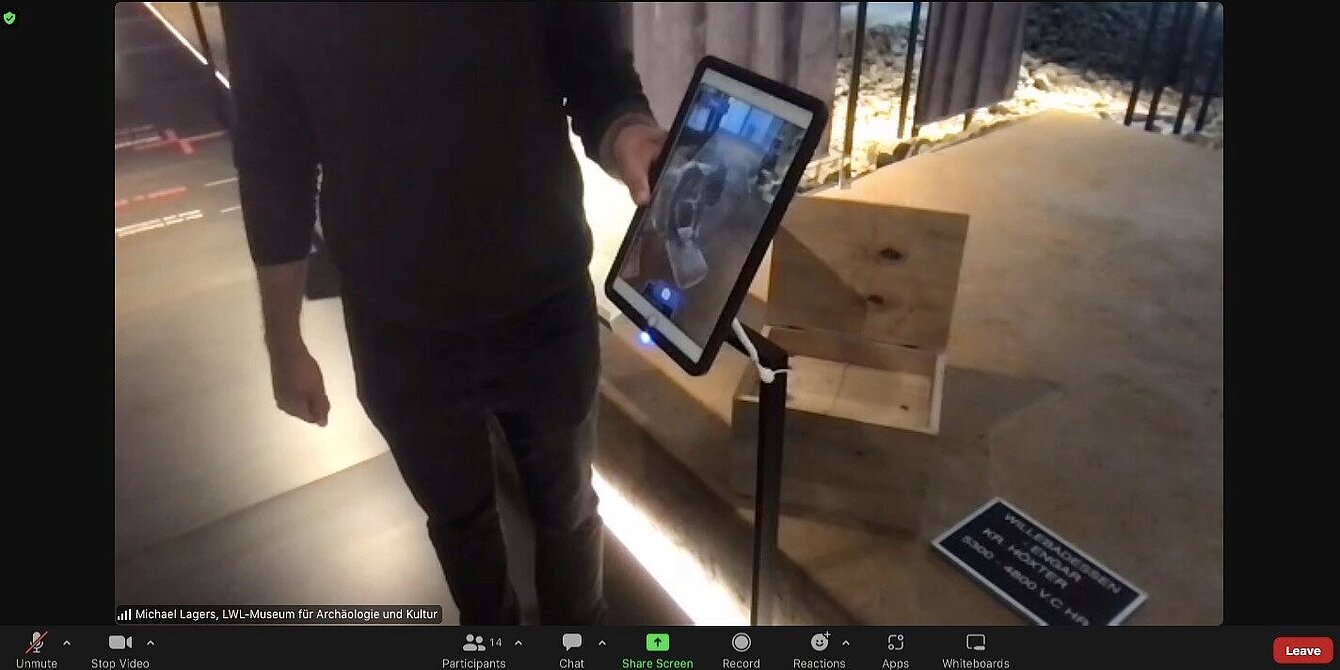

Lagers stellte außerdem die App „Geister der Vergangenheit“ vor, die besonders für die Vermittlung von handwerklichen Tätigkeiten und Produktionsprozessen zum Einsatz kommt: Mit einem Tablet oder dem Smartphone können Besucher*innen Personen aus der Vergangenheit mit AR erscheinen lassen, so beispielsweise eine Bäuerin, die auf einem Mahlstein Korn zu Mehl mahlt.

Bildinformationen

Auch gibt es in der Ausstellung mehrere „Holo-Vitrinen“, die verschiedene Themen veranschaulichen: Wie entsteht eine römische Öllampe? Wie wird eine aufwendige Fibel produziert? Die Produktionsschritte werden durch holografische Installationen gezeigt und vermitteln die handwerklichen Techniken dadurch sehr lebendig. Gegen Ende der Dauerausstellung ist ein Profilblock zu sehen, bei dem verschiedene Erdschichten übereinander dargestellt sind – die obersten Schichten bilden Kriegsschutt, Asphalt und, ganz oben, eine Parkuhr. In der Nähe des Blocks werden die einzelnen Schichten zur Veranschaulichung nochmals einzeln präsentiert. Den Abschluss der Dauerausstellung bildet ein Bereich zum Thema „Modern Times“, bei dem unter anderem ein Fußabdruck von Neil Armstrong bei der Mondlandung 1969 zu sehen ist. Philosophische Zitate im Raum begleiten die Besucher*innen und sollen beim Verlassen der Ausstellung zum Nachdenken anregen: Was hinterlassen wir zukünftigen Erdbewohner*innen?

Besuch aus der Zukunft: eine Augmented-Reality-Tour

Im letzten Programmpunkt des ersten Veranstaltungstags nahm uns Kai Bernhardt mit auf die Augmented-Reality-Tour „Lost in TimeTime“ durch die Dauerausstellung des Museums. Zu Beginn machten wir über einen Bildschirm Bekanntschaft mit Jo, einem Wesen aus der Zukunft, das nach einer missglückten Zeitreise in der Zeit feststeckte und unsere Hilfe brauchte. Damit Jo seine Reise fortsetzen konnte, sollten wir, die Museumsbesucher*innen, eine Reihe an Aufgaben lösen und uns dabei als Archäolog*innen versuchen, denn, so Jo: „Archäologie ist DIE Lösung!“ Die Kommunikation mit Jo funktionierte zu Beginn über den Monitor, danach über einen tragbaren Lautsprecher, den Kai Bernhardt mit durch die Ausstellung nahm.

Bildinformationen

Die Teilnehmer*innen vor Ort erhielten Tablets, mit denen sie verschiedene Aufgaben lösen sollten. Beispielsweise sollten sie am Boden eines Ausstellungsraums verschiedene Schlüssel orten und diese mithilfe virtueller Werkzeuge wie Schaufel, Kelle oder Pinsel am Tabletbildschirm freilegen, ausgraben und abpinseln. Später sollten die Teilnehmenden mithilfe von echten Schlüsseln, die sich in einer Vitrine der Ausstellung befanden, ein Zahlenrätsel lösen. Die Teilnehmenden mussten hierfür die ausgestellten Schlüssel genau betrachten und mithilfe der sichtbaren Inventarnummern der Objekte und durch Symbole auf dem Schlüsselbart einen Zahlencode lösen. Auf diese Weise wurde eine Verbindung zwischen den am Tablet zu lösenden Aufgaben und den Objekten der Ausstellung hergestellt und die Gruppe zum intensiven Betrachten der Ausstellungsobjekte animiert. In einer anderen Aufgabe sollten die Teilnehmenden eine zerbrochene Amphore am Tablet als 3-D-Puzzle wieder zusammensetzen und den „Fund“ anschließend durch die Ausstellung auf ihren vorgesehenen Platz tragen und sicher verstauen. Als Vorlage diente dabei eine Amphore, die in der Ausstellung ausgestellt war. Der Bezug zur „echten“ Archäologie wurde zwischen den Aufgaben durch Filmaufnahmen hergestellt, die am Tablet als „Werbung“ eingespielt wurde. Zu sehen waren Archäolog*innen, die verschiedene Arbeiten passend zur jeweiligen Aufgabe ausführen, etwa das Reinigen, Verpacken oder Einlagern von Objekten.

Am Ende der Dauerausstellung war das Ziel erreicht: Nachdem alle Aufgaben gelöst waren, konnte Jo seine Reise durch die Zeit fortsetzen. Und wäre das Museum nicht montags geschlossen gewesen, so hätten alle Teilnehmenden an der Museumskasse ihren Preis abholen können. (Aus Rücksicht auf zukünftige Museumsbesucher*innen wird an dieser Stelle nicht verraten, worum es sich dabei handelt).

Eine Zeitreise ausstellen? Vergangenheit mit Virtual-Reality-Brille erfahrbar machen

Am Beginn des zweiten Veranstaltungstags stellte Sarah Kiszter in ihrem Beitrag „Eine Zeitreise gefällig? Digitale Visualisierungen archäologischer Landschaften“ das EU-Projekt „Virtual Archaeological Landscapes of the Danube Region“ vor, in das neun Länder involviert sind, unter anderem Österreich mit dem Archäologiemuseum des Universalmuseums Joanneum. Als Ausgangspunkt erzählte die Vortragende von einem prägenden Kindheitserlebnis: Ein Besuch in Pompeji hatte die damals Fünfjährige tief beeindruckt, da es bei dieser Zeitreise um Menschen ging, die, genau wie die Besucher*innen, Familien und einen Alltag hatten. Diese Faszination wollte Kiszter auch für das Projekt im Archäologiemuseum nutzen, um den Besucher*innen Vergangenheit näherzubringen. Aus Mangel an Zeugnissen aus der Urgeschichte wurde stattdessen moderne Technologie eingesetzt, um den Besucher*innen archäologische Landschaften durch Simulationen mit Augmented und Virtual Reality zugänglich zu machen. Zwei Fundstellen in der Steiermark wurden durch VR zum Leben erweckt: die Römerstadt Flavia Solva, die heute größtenteils überbaut ist, sowie der Burgstallkogel bei Großklein, in dessen Umgebung sich etwa 700 Hügelgräber befinden. Bei der Projektentwicklung wurden die archäologischen, technischen und sozialen Perspektiven einbezogen und es wurde mit verschiedenen Personen, auch Museumsbesucher*innen, diskutiert: Wie kann diese Zeitreise ausgestellt werden? Welche Datenlage erfordert das Projekt? Von welchem Wissensstand der Besuchenden können wir ausgehen, z. B. in Bezug auf zeitliche Einordnungen? Zudem waren Computer-Spezialist*innen involviert, um die technische Umsetzbarkeit zu gewährleisten.

Auf Grundlage dieser Überlegungen wurden ein Storyboard für einzelne Szenen sowie Aufgaben entwickelt, die die Besucher*innen lösen sollten. Die Reise nach Flavia Solva erfolgte über das Tragen von VR-Brillen bzw. über einen Film, der in der Ausstellung Besucher*innen zur Verfügung steht, die keine VR-Brille aufsetzen möchten oder (aus gesundheitlichen Gründen) dürfen. Man sieht eine Straße, verschiedene 3-D-Gebäude und Personen, die mit den Besucher*innen sprechen. Die Reise ist durch Mini-Games aufgebaut; in mehreren Stationen sprechen Personen mit den Besucher*innen, erklären Dinge, die sie tun, beispielsweise die Arbeit am Webstuhl, und es müssen Aufgaben gelöst werden. Während die Umgebung und die Gebäude – 3-D-Animationen realer Rekonstruktionen – farbig sind und sehr echt wirken, sind die Personen, denen die Besucher*innen begegnen, zweidimensional und in Weiß dargestellt, sodass sie Comic-haft wirken. Wie Kiszter erklärte, war dies eine bewusste Entscheidung, denn während die Umgebung relativ gut rekonstruiert werden konnte, wurden Personen erfunden, die es so nicht gegeben hat. Um diesen Kontrast zwischen der Landschaft und den Personen zu schaffen, wurde die comichafte Darstellung der Personen in Weiß gewählt, was von den Besucher*innen sehr gut angenommen werde. Ebenfalls eine bewusste Entscheidung war die Darstellung von Flavia Solva als Stadt, in der nicht alles, wie in Hollywood-Filmen, sauber und perfekt ist, sondern in der auch kranke Menschen lebten und Dreck auf der Straße lag.

Bildinformationen

In der anschließenden Diskussion wurden die Umsetzung des Konzepts in Museen, die Reaktionen des Publikums und die Herausforderungen diskutiert. Das Besucher*innen-Feedback, so Kiszter, sei sehr positiv; die Zeitreise wurde als lehrreich empfunden und gegenüber anderen Vermittlungstechniken bevorzugt. Durch die „Mini-Games“ war es zudem sehr motivierend und machte Spaß. Des Weiteren ist das Angebot inklusiv, da es in zehn Sprachen angeboten wird, der Text, beispielsweise von Besucher*innen mit Hörschwierigkeiten, auch mitgelesen werden kann und neben VR auch ein Film mit Touchscreen als Alternative zum Tragen der VR-Brillen zur Verfügung stehe. Eine Herausforderung, so Kiszter, war die Technik, die gewartet werden muss, wofür langfristige Kosten und Personalaufwand einkalkuliert werden müssen. Museumsmitarbeiter*innen hätten oft wenig Erfahrung mit VR-Technologie und müssen daher dementsprechend geschult werden. Beispielsweise sei es bei der Durchführung wichtig, die Teilnehmenden daran zu erinnern, während des Tragens der VR-Brillen sitzen zu bleiben und sich nicht mit der Brille im (echten) Raum zu bewegen, da Verletzungsgefahr besteht. Auch wurde der Betreuungsaufwand, vor allem bei größeren Gruppen, diskutiert.

Die Zukunft als Black-Mirror-Dystopie? Blicke in die Glaskugel

Wie wird unsere Zukunft aussehen? Was passiert mit unserem (digitalen) Kulturerbe, wird es so etwas wie einen Kunstkanon noch geben? Wie gehen wir mit virtueller Verschmutzung um? Und welche Rolle werden Museen in der Zukunft spielen? Im Workshop „Aus der Zukunft lernen: Einblick in die Welt von morgen durch Design, Fiktion und reverse Archäologie“ von Ceren Topçu -Weigand reisten wir gedanklich in die Zukunft und beschäftigten uns mit möglichen Zukunftsszenarien. Ausgangspunkt war dabei das Konzept des speculative und critical design, bei dem es laut Topçu-Weigand darum gehe, ein Produkt zu entwerfen und ausgehend von diesem eine Diskussion zu eröffnen und Debatten in Bezug auf mögliche Zukünfte zu schaffen. Das Konzept könne dabei als Problemlösungsansatz verstanden und zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Probleme wie Klimakrise oder Armut beitragen.

In Kleingruppen sollten wir anschließend mögliche Zukunftsszenarien entwerfen. Dabei dienten Bild- und Wortimpulse als Inspirationsquellen, so beispielsweise ein Ausstellungsplan, auf dem ein „Crying Room“ und der Hinweis „Gefördert durch das Ministerium für Einsamkeit“ zu sehen war. Ausgehend von „Was wäre wenn?“-Szenarien sollten wir Stories entwickeln: In welcher Gesellschaft existiert ein solches Museum? Welche Funktionen könnte es haben? Anschließend sollten wir ausgehend von diesem Szenario ein Produkt, ein Artefakt, entwickeln, das in der jeweiligen Gesellschaft eine Rolle spielt und in dem Szenario verortet ist. Dabei animierte uns Topçu-Weigand, die Zukunft nicht ausschließlich dystopisch, wie etwa in der Netflix-Serie „Black Mirror“, vorzustellen, sondern den Fokus auf „preferable“ und „desirable“, also auf wünschenswerte Zukünfte zu lenken. Dennoch fielen die Szenarien der Teilnehmer*innen überwiegend düster aus, die Museen nahmen jedoch eine entscheidende positive Rolle als Rückzugsorte ein.

So entwickelten die Teilnehmenden Szenarios, in denen etwa Gesellschaften stark kontrolliert werden, die Welt draußen sehr hektisch ist und das Museum als safe place dient, ohne Werbung, ohne Kontrolle, als Ort zum Abschalten. In einem anderen Szenario wiederum herrscht eine Atmosphäre von Misstrauen und Verunsicherung. Es ist schwierig, die eigene Meinung frei zu äußern, andere Menschen kennenzulernen und Kontakte aufzubauen. Auch hier fungieren Museen als sichere Orte, die die Menschen beim Knüpfen sozialer Kontakte unterstützen sollten. Auch dient das Museum als digitaler Wissensspeicher und als Ort, um eigene Ideen zu verifizieren und Informationen auf Fake-News-Gehalt zu überprüfen. Die von den Teilnehmer*innen entwickelten Zukunftsartefakte waren eine Safe Box, die Schutz vor Überwachung bietet, ein Anzug, der die Emotionen der tragenden Person erkennt und beim Umgang mit diesen unterstützt, oder ein Übersetzungskopfhörer, der neben sämtlichen Fremdsprachen auch nonverbale Kommunikationssignale wie Mimik und Gestik in Gesprächen übersetzt und interpretiert. Überwogen in den meisten vorgestellten Szenerien zwar die dystopischen Elemente (Überwachung, Informationsmisstrauen, Überstimulation), so nahmen die Museen zunehmend wichtige Rollen ein und waren neben Orten der Wissensvermittlung und Bewahrung auch Orte der Kontakte und safe spaces.

Durch diese kreativen Gedankenspiele konnten wir mögliche Zukunftsszenarien und die Rolle der Museen in diesen durchdenken. Anhand der Artefakt-Entwicklung wurde deutlich, wie wichtig Storytelling dafür ist. Zum Abschluss ermutigte uns die Vortragende zur Beschäftigung mit möglichen Zukünften, und uns diese möglichst frei vorzustellen und zu diskutieren. In ihren Funktionen als zukünftige Rechercheorte und für die Krisenplanung seien Museen nicht zu unterschätzen.

Digitalisierung, Emotionen und Tool Sharing im Museum: Abschlussdiskussion

In der Abschlussdiskussion des Workshops wurden die zentralen Themen der beiden Veranstaltungstage nochmals aufgegriffen: Wie die verschiedenen Beiträge zeigten, wird das Konzept Zeitreise auf vielfache Weise für die Vermittlung von Frühgeschichte im Museum eingesetzt. Zeitreisen ermöglichen das Eintauchen in vergangene Lebenswelten und eine Geschichtsvermittlung mit allen Sinnen, wie es andere Methoden nur schwierig zu schaffen vermögen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Einsatz von sensorischen Elementen, durch die Besucher*innen Vergangenes nicht nur sehen, sondern auch riechen, hören und fühlen können. Dabei diskutierten wir unter anderem, welchen Stellenwert detailliertes Faktenwissen im Gegensatz zu einem atmosphärischen Gesamteindruck hat. Auch die Auseinandersetzung mit möglichen Zukünften kann durch das Konzept Zeitreise erfolgen. Zunehmend wichtiger wird außerdem das Thema Emotionen in Ausstellungen: Neben Fakten in Bezug auf geschichtliche Ereignisse geht es vermehrt um die Vermittlung von Gefühlen, die dabei eine Rolle spielen.

Anhand der verschiedenen Präsentationen und der Ausstellung im LWL-Museum besprachen wir, wie frühgeschichtliche Themen nicht nur anhand von Funden vermittelt, sondern auch deren Weg ins Museum und damit archäologische Forschungsmethoden thematisiert werden. Um Vergangenheiten oder Zukünfte spannend zu vermitteln, kommen vermehrt digitale Anwendungen zum Einsatz, so etwa holografische Installationen, Augmented-Reality-Konzepte oder der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen. Durch Corona in Schwung gebracht, entwickeln sich diese digitalen Anwendungen in rasantem Tempo weiter. In diesem Zusammenhang diskutierten wir, wie sehr der Erfolg digitaler Angebote in Museen von der intensiven Bewerbung dieser abhängig ist. Digitale Vermittlungsangebote müssen intensiv beworben und betreut werden, damit sie funktionieren. Dies wiederum erfordert den gezielten Einsatz von Werbung, Kommunikation und Marketing, was vor allem kleinere Häuser vor finanzielle und personelle Herausforderungen stellen kann. Daher, so waren sich die Teilnehmenden einig, sei das nur möglich, wenn entsprechende Fördergelder von staatlicher Seite für die Umsetzung dieser Angebote zur Verfügung gestellt würden.

Abschlusspunkt der Diskussion bildete die Thematisierung von Tool-Sharing im Museum, beispielsweise durch den Verbund museum4punkt0. Hier werden Codes von Prototypen für bestehende Projekte veröffentlicht, sodass andere Museen diese weiterentwickeln können. Dies zeigt auch einen Demokratisierungsprozess der musealen Arbeit auf und verdeutlicht, wie wichtig Vernetzung und Austausch im Museumsbereich sind.