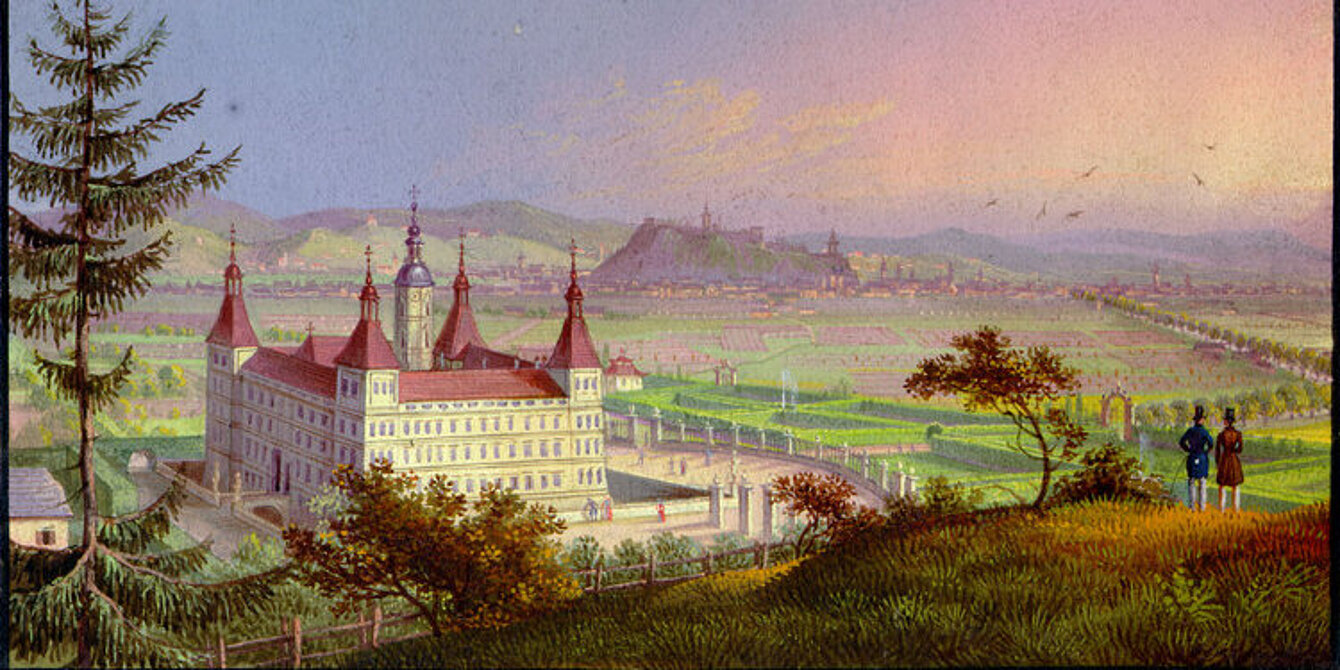

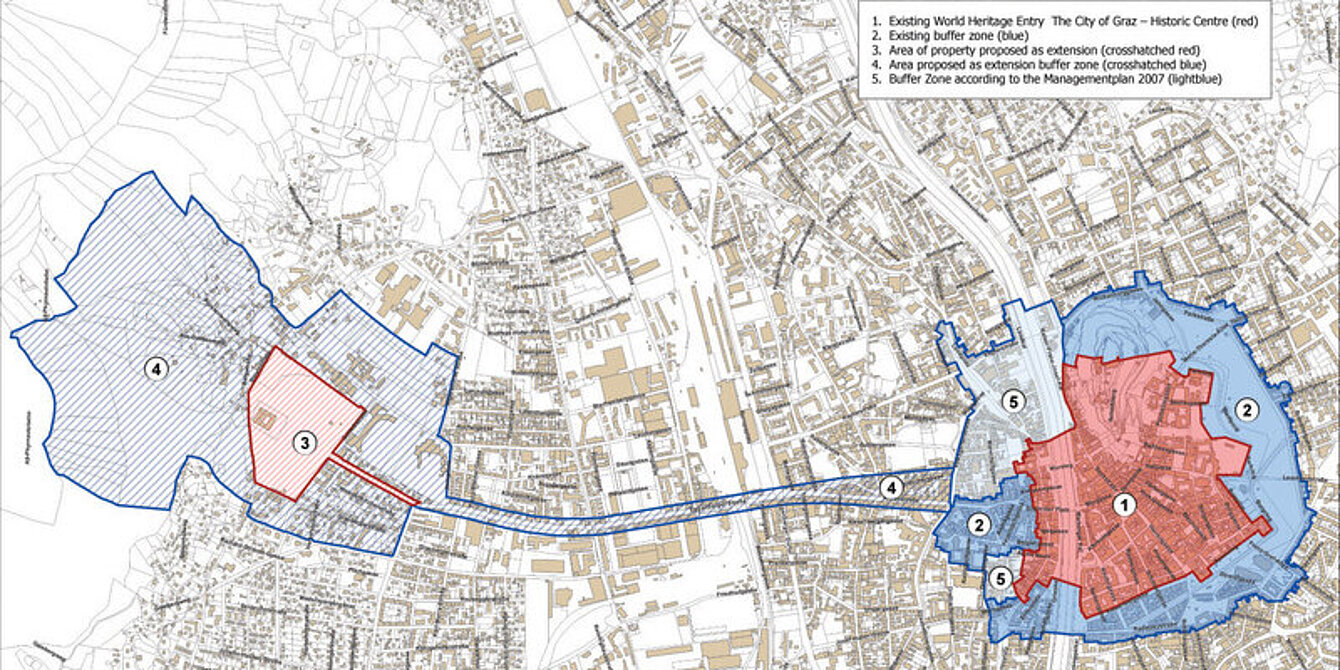

Im August 2010 erweiterte das UNESCO-Welterbekomitee die bestehende Welterbestätte „Graz – Historisches Zentrum“ um Schloss Eggenberg.

UNESCO-Welterbe

Simply the best

Bildinformationen

Höchstes Gütesiegel

Damit erhielt Schloss Eggenberg das höchste Gütesiegel, das die Internationale Staatengemeinschaft für Kulturdenkmale zu vergeben hat. Es wurde in die exklusive Runde jener herausragenden Kultur- und Naturstätten der Welt aufgenommen, die laut UNESCO-Welterbekonvention nicht als Eigentum eines einzigen Staates anzusehen sind, sondern als ideeller Besitz der gesamten Menschheit. Die 187 Signatarstaaten der Konvention haben sich auch zum gemeinsamen Schutz dieser Denkmale verpflichtet.

Für die Welterbeliste ausgewählt werden Stätten ausschließlich auf Basis ihrer Bedeutung als die bestmöglichen Beispiele für das Kulturerbe der Welt.

Das Raumkunstwerk

Entscheidend für den Rang von Schloss Eggenberg als Raumkunstwerk ist ein Zyklus von 24 Prunkräumen mit dem großen Planetensaal im Zentrum. In ihnen verbinden sich die Ausstattungsphasen von Barock und Rokoko zu einer aus heutiger Sicht untrennbaren Einheit von höchstem Reiz und ungestörtem Erlebniswert. Vor allem der riesige Zyklus von über 500 Deckengemälden des 17. Jahrhunderts mit seinem überaus anspruchsvollen und komplexen Bildprogramm – ein charakteristisches Zeugnis für frühbarockes Weltverständnis – ist von singulärem Rang. Qualität und Umfang der erhaltenen, authentischen Substanz der Eggenberger Beletage stellen einen besonderen Glücksfall dar, der deshalb auch von der Welterbekommission als „excellent“ bewertet wurde.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Vom Leben in einem Gesamtkunstwerk

Damit wird die jahrzehntelange vorbildliche Arbeit des Universalmuseums Joanneum, Schloss und Park Eggenberg als Gesamtkunstwerk bestmöglich zu konservieren und zu präsentieren, nun auch belohnt. Mit Schloss Eggenberg betreut das Joanneum ja eine Sammlung, die gleichzeitig ein selbstständiges Denkmal ist, dessen Musealisierung im engeren Sinne schwer fällt, weil sie ihm viel von seinem Charakter, Erlebniswert und spezifischen Reiz nehmen würde. Es muss anders erschlossen und vermittelt werden und stellt deshalb auch andere, noch schwierigere Anforderungen an die Erhaltung.

Wieso sind die Prunkräume im Winter geschlossen?

Seit 1953 endet die Besuchssaison in Schloss Eggenberg am 31. Oktober und die Prunkräume bleiben bis Ostern des folgenden Jahres geschlossen. Der Grund dafür ist einfach: Sie sind finster und kalt, allerdings nicht, weil wir zu faul sind zu heizen.

Bildinformationen

Das UNESCO-Weltkulturerbe – ein Geschenk der Vergangenheit an die Zukunft

Die UNESCO-Welterbekonvention ist das bedeutendste völkerrechtlich verbindliche Instrument zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit, das bislang von 187 Staaten unterzeichnet wurde. Leitidee der Konvention ist es, die herausragenden Kultur- und Naturstätten dieser Erde nicht als Eigentum eines einzigen Staates anzusehen, sondern als ideellen Besitz der gesamten Menschheit.