Die Neue Galerie Graz verfügt seit der Schenkung Helmut Suschniggs von 2016 über zahlreiche Arbeiten Alfred Hrdlickas und beherbergt damit die umfangreichste institutionelle Sammlung von Werken dieses Künstlers in Österreich.

Fritz Martinz ist in seiner steirischen Heimat, wo er seine künstlerische Laufbahn an der Grazer Ortweinschule bei Rudolf Szyszkowitz begann, heute kaum bekannt und in der Sammlung der Neuen Galerie wenig dokumentiert.

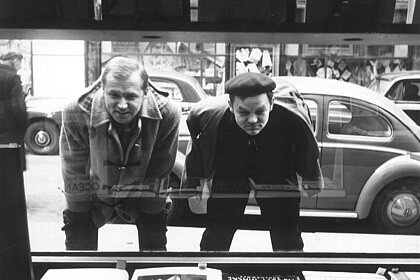

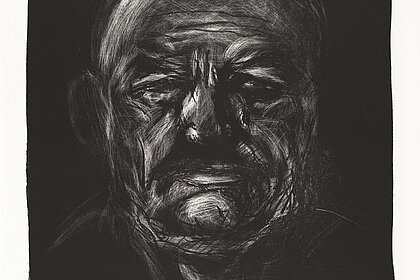

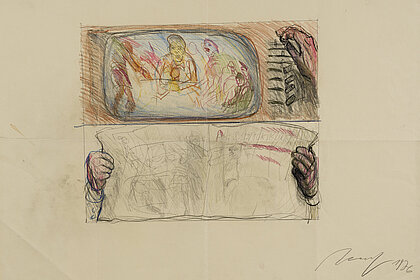

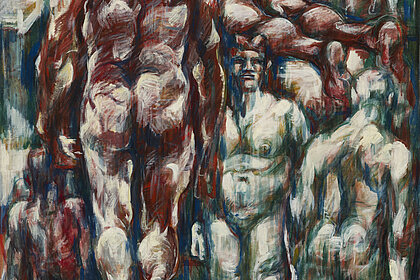

Hrdlicka und Martinz entwickelten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Arbeit gemeinsam und waren auch zusammen in wichtigen Ausstellungen vertreten. Es erschien also notwendig, die Werkentwicklung der beiden Künstler in diesem Zeitraum zu untersuchen. Sie beide haben den Krieg und die Schreckensherrschaft der Nazis erlebt. Ihre Kunst ist geprägt vom Trauma des Krieges, von der allgemeinen Zerstörung und von der grundsätzlichen Gewalt und Grausamkeit des Menschen. Dramatisch, nahezu pathetisch könnte man die Bildsprache nennen, die Hrdlicka hauptsächlich in der Skulptur und Grafik und Martinz in der Malerei und Zeichnung anwenden. Als „Wiener Naturalismus“ bezeichnete man diesen „dritten Weg“, der als Gegengewicht zu den favorisierten Strömungen der abstrakten Malerei und des „Phantastischen Realismus“ gedacht war. Man vertrat damit eine Haltung des Protests und des Widerstands. Ein Aufschrei durch Kunst.

Ist Protest Kunst? Diese Frage stellt sich nicht nur angesichts gegenwärtiger Formen des politischen Aktivismus, sondern gilt auch für die Generation von Hrdlicka und Martinz. Sie wählten nicht den direkten Weg der Agitation, sondern hielten bewusst an formalen Gesetzmäßigkeiten der Kunst fest. Die unbändige Kraft der Kunst und deren Bedeutung für die Gesellschaft ließ diese Künstler an gewissen Konventionen festhalten bzw. versuchten sie, diese zu erneuern.

Die Schau kann als Gedenkausstellung in Bezug auf den Beginn der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus in Österreich vor 80 Jahren verstanden werden, wie auch als Referenz auf das Protestjahr 1968.