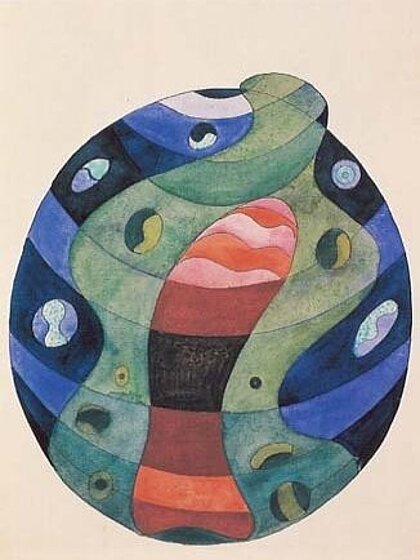

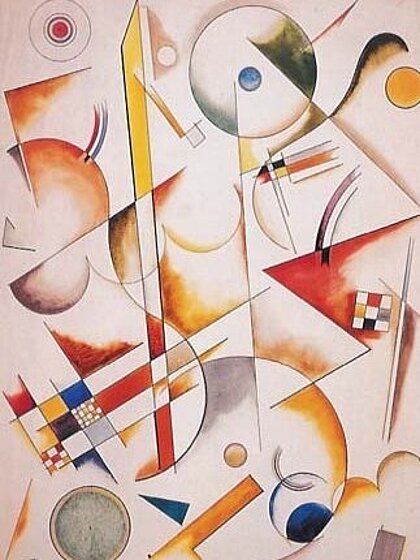

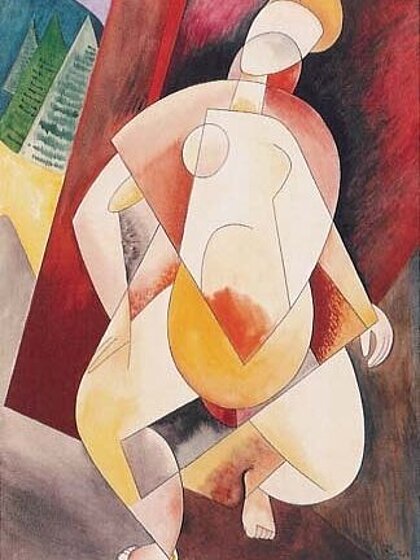

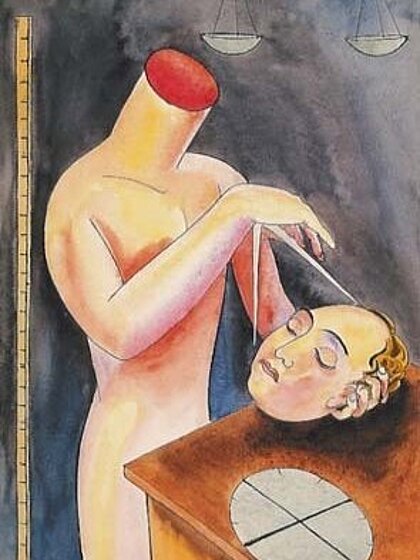

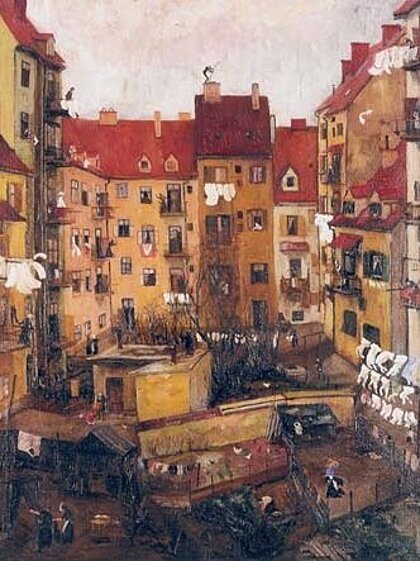

Diese Ausstellung ist eine Korrektur. Sie korrigiert ein Geschichtsbild und die Kunstgeschichte. Sie gibt der Steiermark eine vergessene, verdrängte, vertriebene und verbotene Moderne wieder zurück. Moderne und Steiermark gelten erst ab dem steirischen herbst (seit 1966) als Synonyme, aber primär nicht für die Produktion, sondern für die Vermittlung. Für die Entwicklung der Moderne, die ja vorwiegend in der ersten Jahrhunderthälfte stattfand, gab es scheinbar aus der Steiermark keine Beiträge von nationaler, geschweige internationaler Bedeutung. Diese Ausstellung zeigt das Gegenteil. Aber sie zeigt auch, daß mehr als eine ganze Generation nicht nur um ihr Leben, sondern auch um ihre Kunst gebracht wurde. In dieser Ausstellung wird erstmals erfahrbar, wie groß der Beitrag zur Moderne in der Steiermark gewesen wäre, hätten Politik und Gesellschaft ihn gewährt.

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist für ein Land von grundlegender Wichtigkeit. Selbstdefinition, Selbstbewußtsein sowie die Möglichkeit zur Identifikation sind davon abhängig. Gerade wenn es um Abschnitte innerhalb einer historischen Entwicklung geht, die wenig ruhmreich, ja tragisch waren, ist die Suche nach Wahrheit und die objektive Darstellung der Ereignisse von grundlegender Bedeutung. Aufrichtige Schuldbekenntnisse erst ermöglichen einen freien Blick in die Zukunft.

Die Position des offiziellen Österreich gegenüber seiner Geschichte, gerade was die Geschehnisse der ersten Hälfte des eben vergangenen Jahrhunderts betrifft, war und ist in einem hohen Maße ambivalent und problematisch. Die Wertschätzung jener Personen, die sich sehr früh schon gegen den Nationalsozialismus und seine mit Worten nicht ausdrückbare Menschenverachtung und Grausamkeit positioniert haben, muß ungeteilt sein.

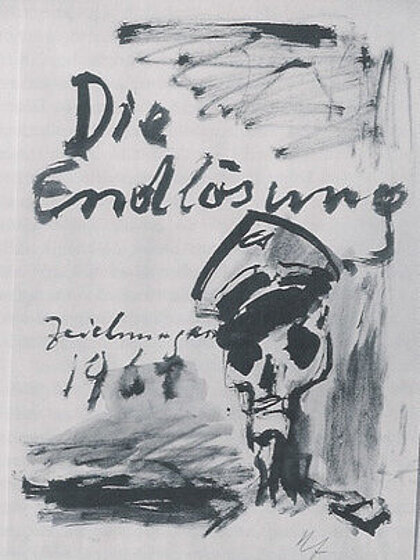

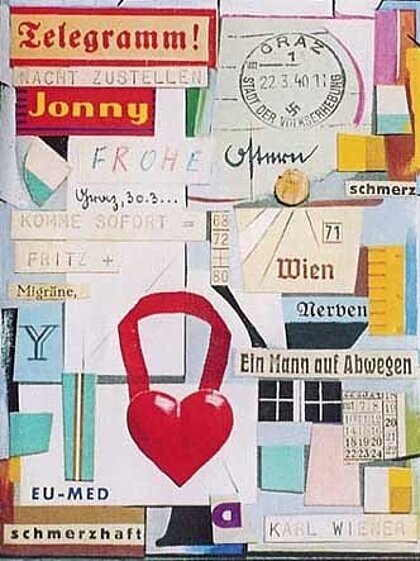

In diesem Sinne ist das Projekt "MODERNE IN DUNKLER ZEIT - Widerstand, Verfolgung und Exil bildender KünstlerInnen in der Steiermark 1933-1945" nicht nur eine Aktivität, die sich ausschließlich um Aspekte der bildenden Kunst kümmert. Vielmehr soll dieses Forschungsprojekt (Ausstellung und Katalogbuch) ein Beitrag zur steirischen Kultur- und Sozialgeschichte im Zeitraum von 1933-1945 sein.

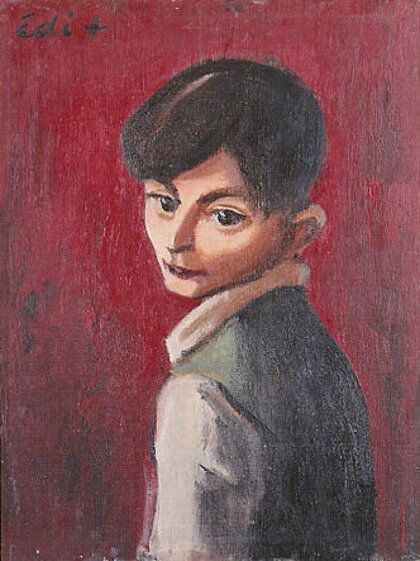

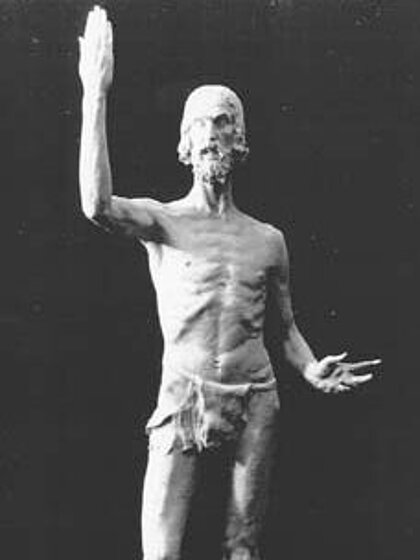

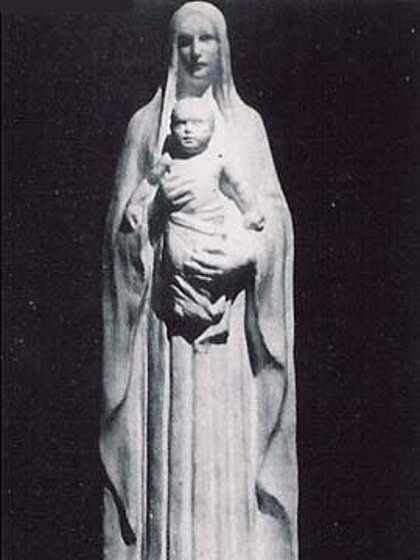

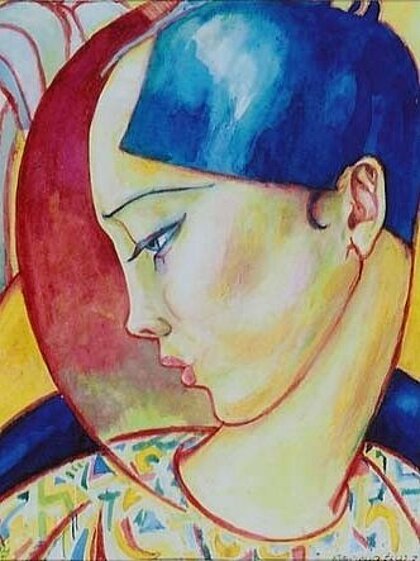

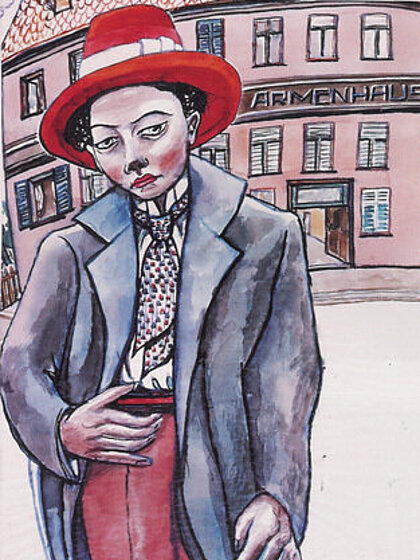

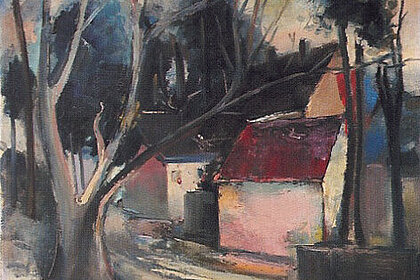

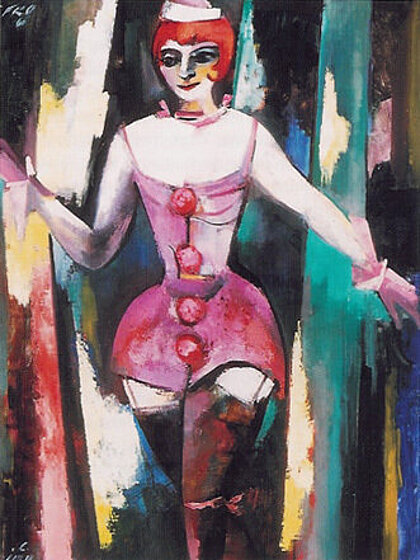

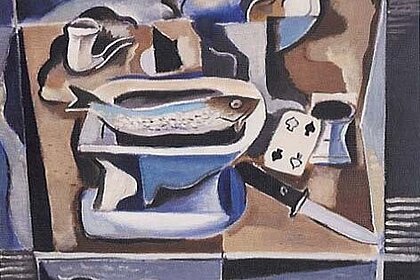

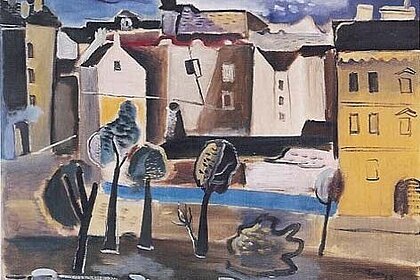

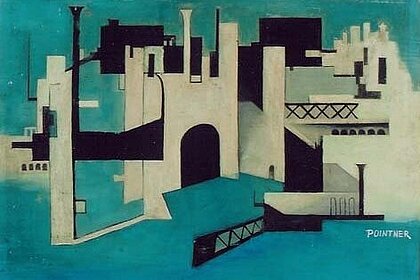

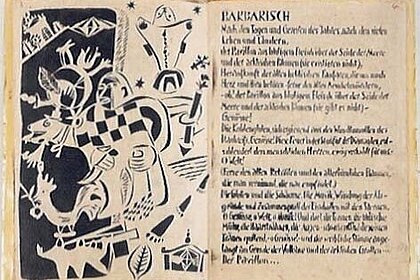

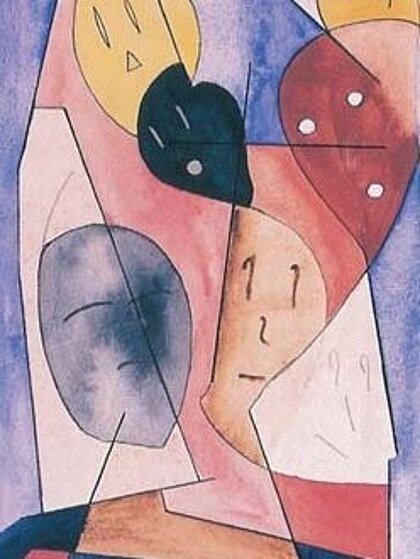

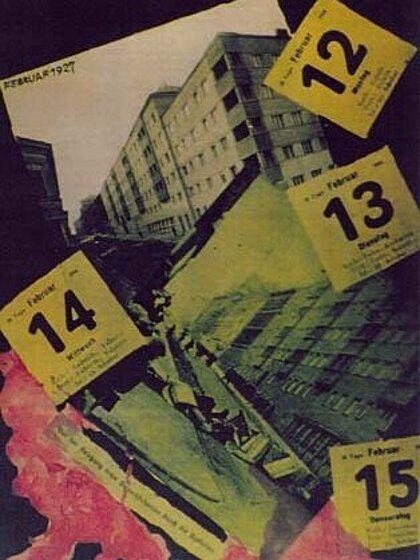

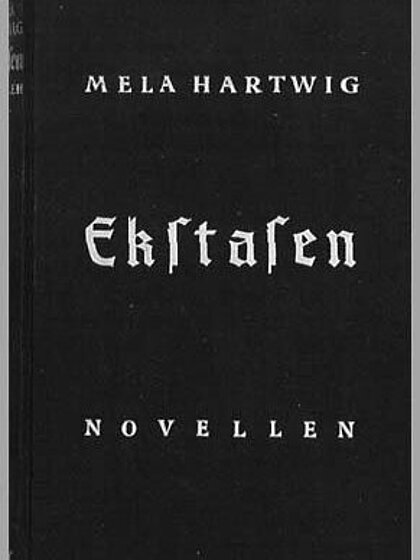

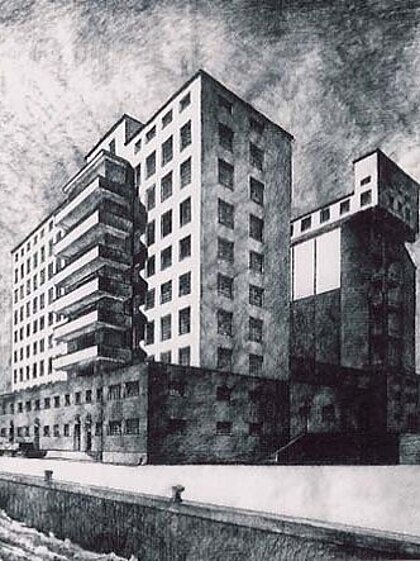

Erstmals wird ein Überblick versucht über jene steirischen KünstlerInnen, die unter der Verfolgung der Nationalsozialisten zu leiden hatten oder in den Widerstand bzw. ins Exil gingen. Auch die sozialhistorischen Implikationen ihrer Lebensläufe in der Steiermark sowie in den jeweiligen Exilländern werden dabei erfaßt. Es gab bis heute keine ernsthaften Versuche einer Gesamtdarstellung, wer in der Steiermark während der NS-Zeit Malverbot hatte, wem die Beteiligung an Ausstellungen verwehrt wurde, wer ausgegrenzt, verfolgt, zwangsrekrutiert, inhaftiert wurde. Dasselbe gilt für die in Österreich noch viel zuwenig aufgearbeitete Zeit des "Ständestaates". Hier fehlt ebenso ein Überblick über das Vorgehen gegen missliebige KünstlerInnen. Der Aufbruch in die Moderne in den 20er Jahren machte eine internationale Orientierung, auch innerhalb der steirischen Kunstentwicklung, möglich.

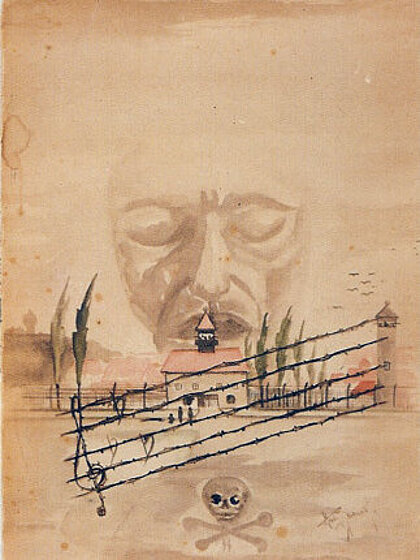

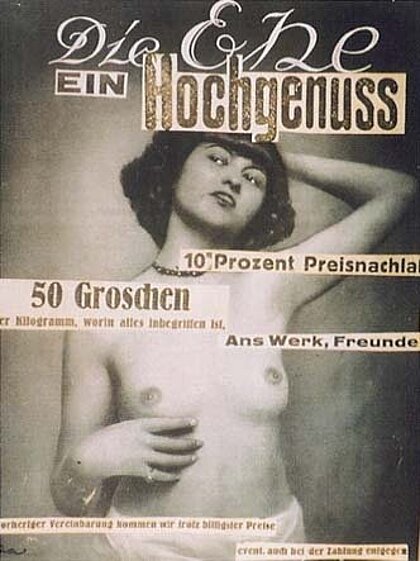

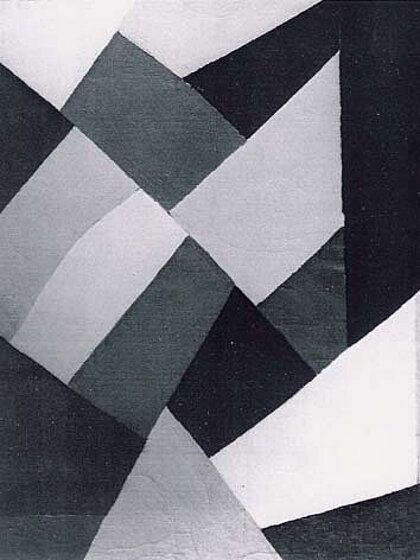

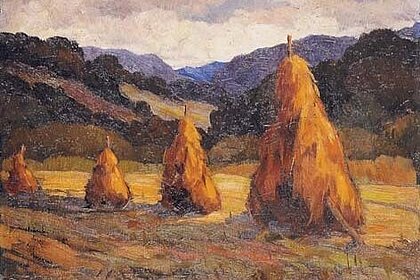

Mit dem Austrofaschismus begann die Verengung des geistigen Klimas und die Betonung des "bodenständig Österreichischen". Der wenig selbstbewußte österreichische Staat versuchte sich u.a. über die Kunst national zu definieren. Nach dem Anschluß an das Deutsche Reich wurden der Moderne alle Möglichkeiten genommen. Kunst hatte nur mehr die eine Aufgabe: der verbrecherischen Ideologie des Nationalismus zu dienen. Die Herrschaft der Nationalsozialisten wirkte sich katastrophal auf die steirische Kunst aus. Die Vertreibung der jüdischen Künstler und Sammler, das Verbot der modernen Kunst und das ungeheure Elend des Kriegs wirkten sich verheerend aus.

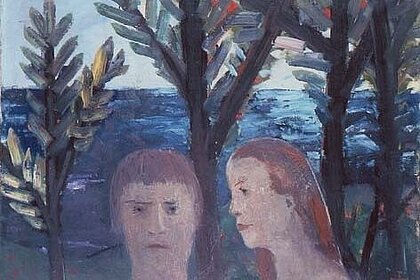

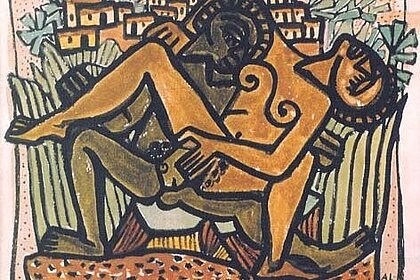

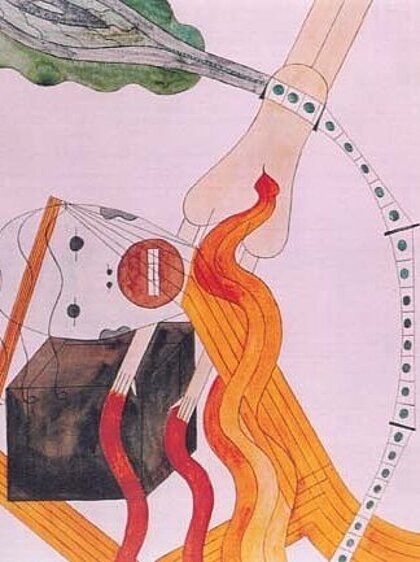

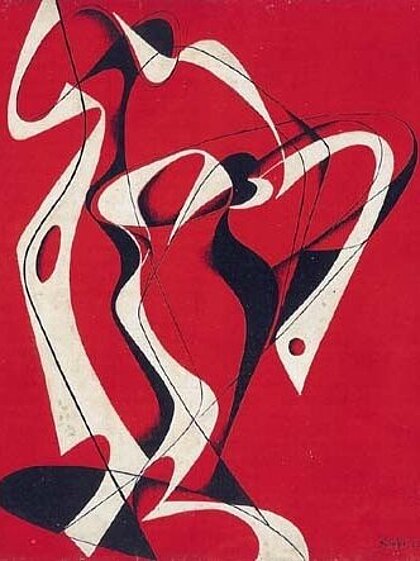

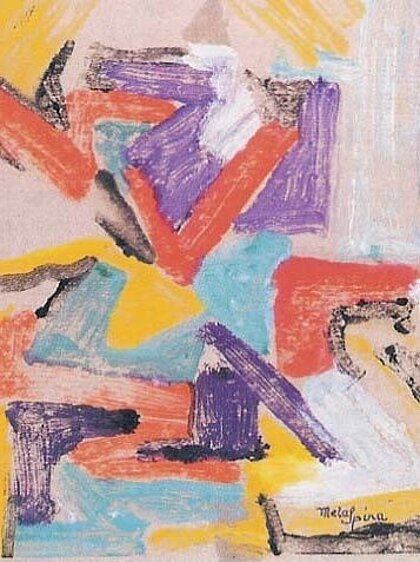

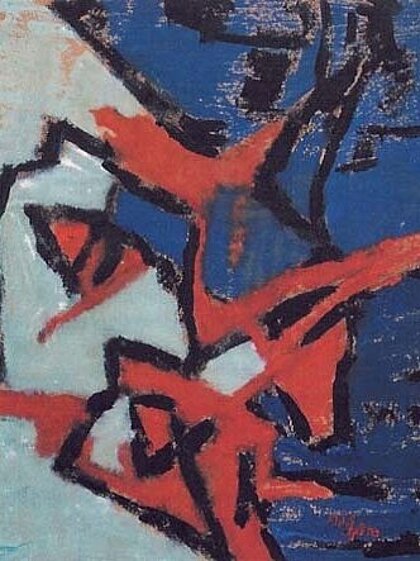

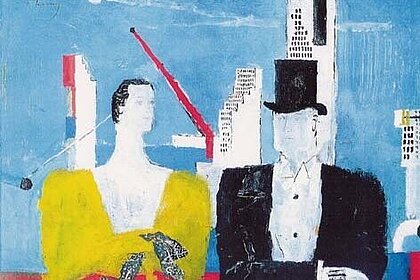

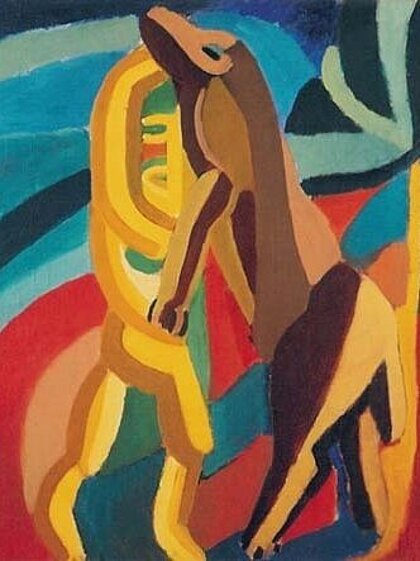

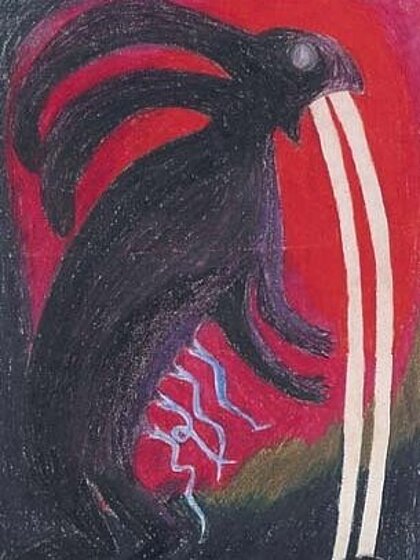

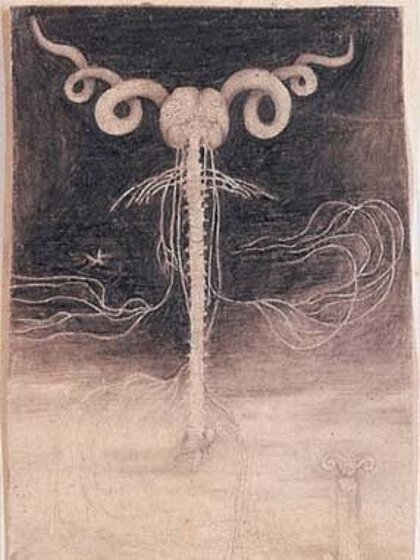

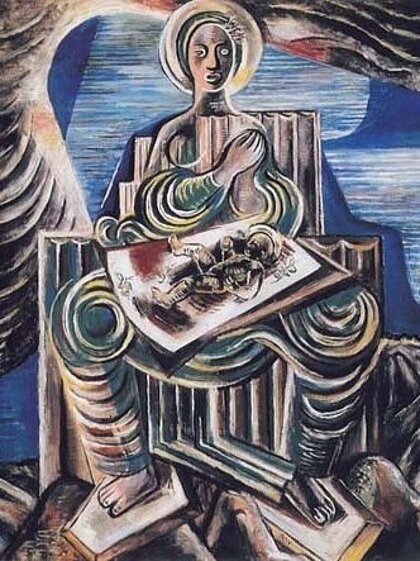

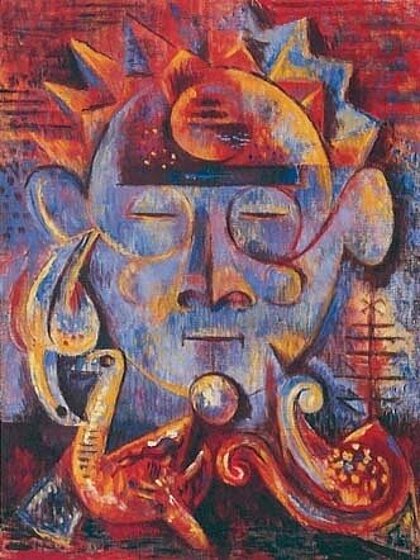

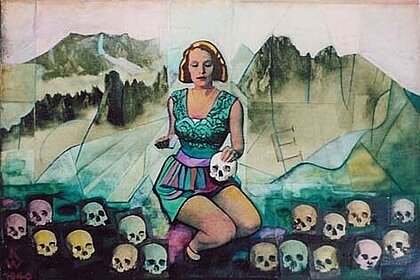

Die Auswirkungen des stilistischen Druckes durch die Diffamierung moderner Kunst als "entartet" waren für die KünstlerInnen besonders folgenschwer. Nur wenigen gelang es, auch in dunkelsten Zeiten eine Kunstausübung im Sinne der internationalen Moderne weiterzuführen. Im Verborgenen nur konnte das möglich sein, hatte man doch mit schlimmsten Strafmaßnahmen zu rechnen. Der Begriff "Kultureller Widerstand" trifft auf diese Künstlerinnen und Künstler zu.

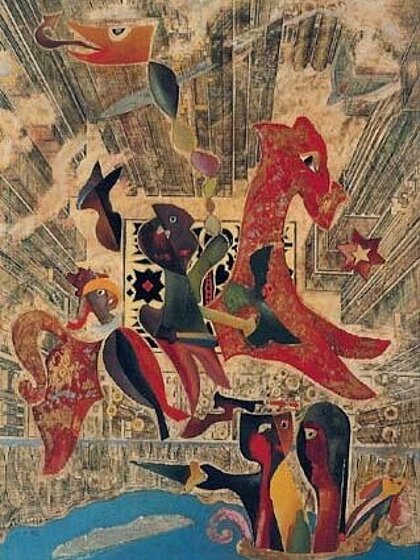

Aktiv im politischen Widerstand exponierten sich nur einige KünstlerInnen. In vielen Fällen bedeutete das den Verlust des eigenen Lebens. Der Weg ins Exil von England, Israel bis Amerika, Brasilien oder Angola, blieb oft die einzige Möglichkeit, eine avancierte Kunstausübung fortsetzen zu können.

Nach der Befreiung vom Faschismus wurde die Verbindung zu den internationalen Entwicklungen in der Kunst wieder gesucht. Vielfach wurde versucht, an die Entwicklung von vor 1938 anzuknüpfen, was oft ein Scheitern beinhaltete. Zu massiv waren die Wirkung der jahrelangen Abschottung und der Mangel an Information. Im Moment der Aneignung der versäumten Entwicklung mußten die KünstlerInnen diese gleichzeitig überwinden, um international Relevanz zu erreichen. Für viele war das angesichts der Auswirkungen des jahrelang vorausgegangenen Drucks nicht mehr möglich. Totale Verelendung und Freitod waren das tragische Ende vieler Biografien.

Der Anreiz, aus dem Exil wieder nach Österreich zurückzukehren, war für viele KünstlerInnen nicht spürbar. Das offizielle Österreich bemühte sich zu wenig, die Vertriebenen wieder heim zu holen und ihnen wenigstens teilweise Wiedergutmachung zukommen zu lassen. So kamen viele nie mehr zurück und einige sehr spät. Nur wenige konnten erneut Kraft schöpfen und eine kompromißlose Entwicklung ihrer künstlerischen Praxis wieder aufnehmen. Unmittelbar nach Kriegsende verbesserte sich zwar das geistige Klima, aber ab 1948 konnten "alte Seilschaften" und deren faschistische Tendenzen wieder an Macht und Einfluß gewinnen. Erneut war die Moderne in eine Außenseiterposition geraten. Erst Ende der 60er Jahre konnte auch in der Steiermark eine geistige Öffnung entgültig etabliert werden.

Den teilweise ganz vergessenen KünstlerInnen und vielen nur teilweise korrekt rezipierten Positionen soll dieses Projekt, zwar verspätet, aber doch einen Teil an Wertschätzung und Anerkennung wiedergeben. Diese Ausstellung und dieses Katalogbuch sollen eine in vielen Bereichen neue Sichtweise auf die steirische Kunstgeschichte ermöglichen - abseits eines engen Patriotismus für eine freie weltoffene Gesinnung und Kunsteinstellung.

(Günter Eisenhut, Günther Holler-Schuster, Peter Weibel)

Programm zur Ausstellung

Do., 19.04., 19.00: Das für den Inhalt verantwortliche Team spricht zum Konzept der Ausstellung:

Günter Eisenhut, Idee und Recherche, Mag. Günther Holler-Schuster, Kurator, Prof. Peter Weibel, Projektleiter

Do., 26.04., 19.00: Dr. Christian Fleck, Soziologe Karl-Franzens-Universität, Graz:

Widerstand und Resistenz

Do., 03.05., 19.00: Dr. Jan Tabor, Architekturtheoretiker Univ. f. Angewandte Kunst, Wien:

Faschismus: Austrofaschismus: Nationalsozialismus

Parallelen und Unterschiede in der Kulturpolitik

Do., 10.05., 19.00: Filmvorführung: "Die Kameraden des Koloman Wallisch"

Regie und Drehbuch Michael Scharang 1983

Do., 17.05., 19.00: Dr. Gerald Raunig, Philosoph, Kunsttheoretiker, Wien: Transversale Widerstände!

Gegen Provinzialisierung, Historisierung und Ästhetisierung von Widerständen.

Für eine transversale, progressive und politische Ästhetik des Widerstands.

Do., 31.05., 19.00: Prof. Dr. Gerhard Botz, Historiker, Universität Wien:

Künstlerischer Widerstand im Dritten Reich - Resistenz oder widerwillige Anpassung

Do., 07.06., 19.00: Dr. Rainer Fuchs, Kunsthistoriker, Museum moderner Kunst, Wien:

Deutschnationalismus und Innerlichkeit - Zur Vorgeschichte nationalsozialistischer Kulturvernichtung

Do., 21.06., 19.00: Dr. Gertrude Celedin, Kunsthistorikerin, Graz:

Methoden künstlerischer Resistenz in der Malerei - Verdeckte Malweise

Do., 28.06., 19.00: Soirée:

Rudi Widerhofer liest Texte von Künstlern aus der Ausstellung und deren Schriftstellerfreunden

Das ALEA- Quartett führt das Streichquartett in D-Dur von Günther Eisel auf.

Eintritt frei!