23. August 2021, Renate Einsiedl

Wozu ein Zelt?

Zelte sind Teil der militärischen Infrastruktur. Leicht und beweglich, schnell zu errichten, gewähren sie einen gewissen Schutz für Menschen und Güter.

Leicht und beweglich, schnell zu errichten, gewähren sie einen gewissen Schutz für Menschen und Güter. Militärzelte sind in unseren Breiten schon im Mittelalter belegt, aber erst seit dem 15. Jahrhundert werden sie in ihren Formen vielfältiger, ihre Größen unterscheiden sich nun massiv: Kleinen einteiligen Dachzelten stehen mehr als zehn Meter lange mehrteilige Zelte gegenüber. Die kleinen Zelte sind als Mannschafts- und Truppenzelte im Einsatz. Die großen Zelte sind im Inneren gefüttert, außen farbig gestaltet und dekoriert. Sie dienen als Unterkünfte für die ranghohen Militärs, werden als Küche, Speisesaal oder für Feldgottesdienste genutzt.

Auch in der neuzeitlichen Steiermark sind Zelte in unterschiedlichen militärischen Kontexten im Einsatz. So werden sie im Rahmen von Musterungen als kleine, mobile Architekturen mitgeführt und schützen den Musterungsstab während der stundenlangen Prozeduren vor Regen und Sonne. Zelte können in der Neuzeit nicht einfach im Katalog bestellt werden. Es gibt Zelt- und Fahnenschneider, die regelmäßig von der steirischen Landschaft beauftragt werden. Die Verordneten geben die Bestellung in Graz auf. Zelte und Fahnen werden dann an die Militärgrenze geschickt oder für Landesaufgebote gebraucht.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

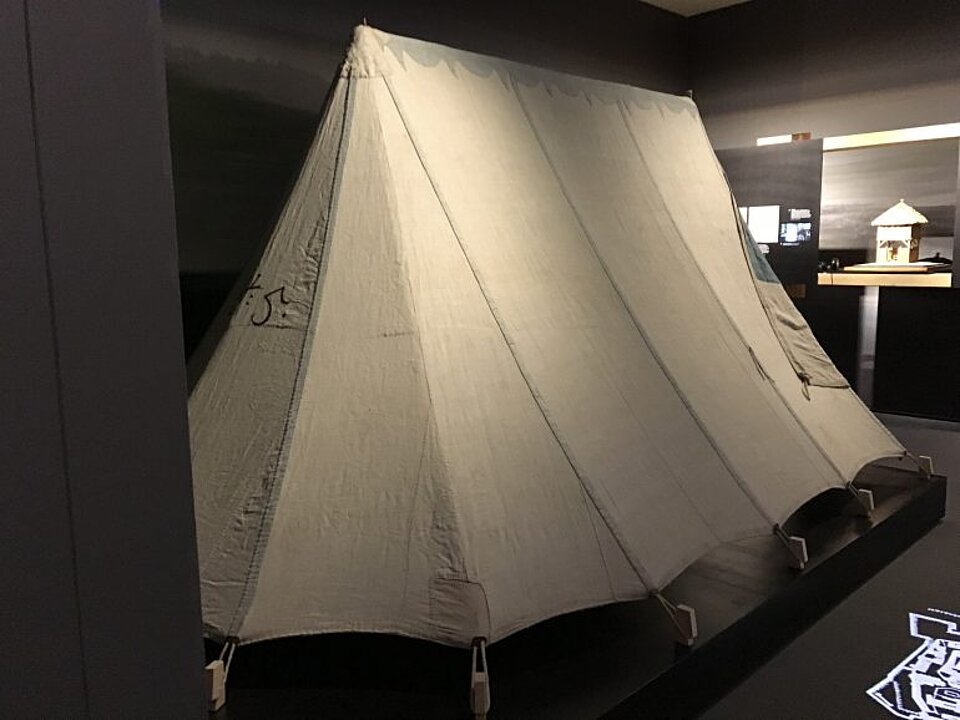

Wie kommt unser Zelt in die Ausstellung?

Jedes Ausstellungsobjekt muss in der konservatorischen Vorbereitung ein standardisiertes Prozedere durchlaufen.

Objektdaten, Materialität, Konstruktion und der Zustand des Objektes müssen erhoben, eventuelle konservatorische Maßnahmen geplant und durchgeführt werden.

In vielen Fällen benötigen die Objekte Ausstellungsbehelfe. Textilien sind oft besonders anspruchsvoll, denn ohne stützende Elemente nehmen sie nur selten die dreidimensionale Form ein, die wir von ihnen erwarten.

Probeaufstellung im August 2020

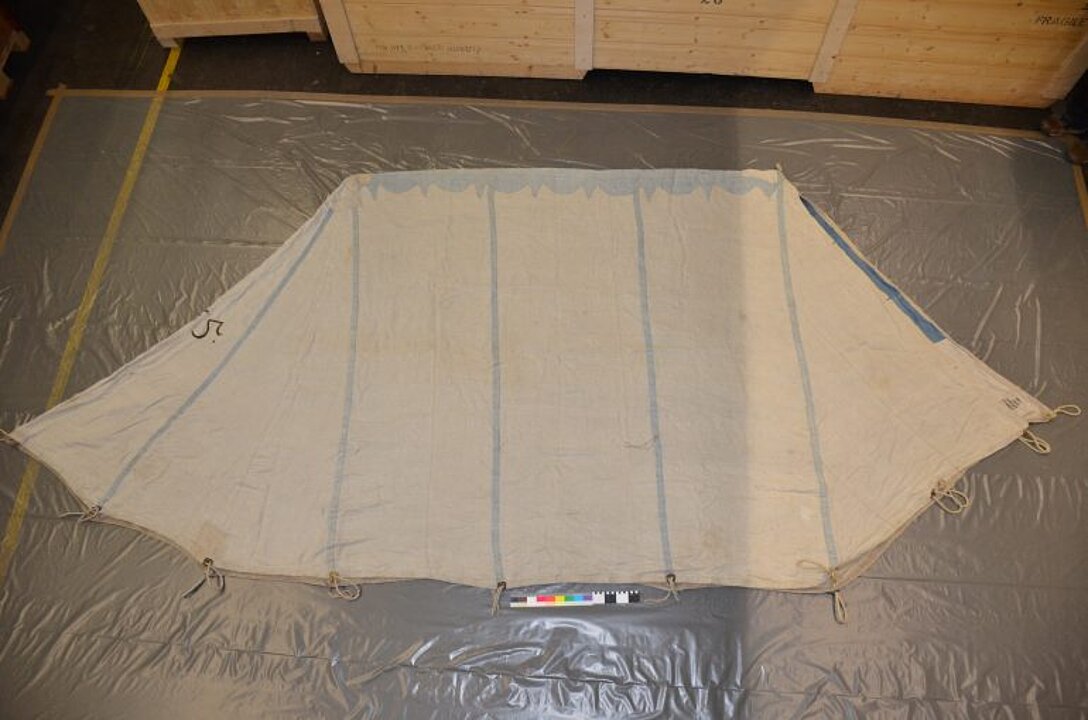

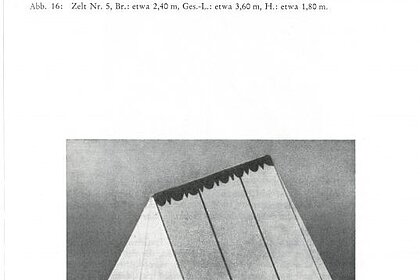

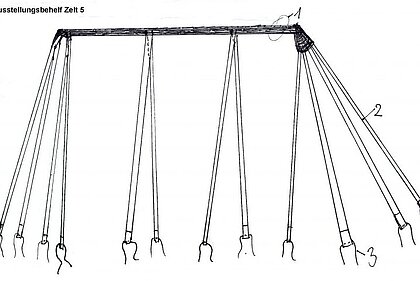

Dachzelte wie Nr. 5 werden mit zwei senkrechten Stangen (bei der Apsis-Zeltstange kann ein Dorn durch eine Bohrung im Zelt geführt und hier die Sturmleine eingehängt werden. Über dem Zelteingang wird die Leine durch eine Schlaufe gezogen), die über Sturmleinen abgespannt sind, errichtet. Die am Saum befindlichen Schlaufen werden in Zeltheringe eingehängt und spannen so die Zeltwände auf.

Weder Zeltstangen noch Heringe sind bei unserem Zelt erhalten. Ihre Höhe und Distanz sowie die Position von alternativen Bodenpflöcken, die im Ausstellungsraum die Zeltschlaufen halten, wurden hier vermessen.

Als erste konservatorische Maßnahme wurde das Zelt innen und außen abgesaugt. Im Durchlicht konnte der Zustand der Zeltwände überprüft werden.

Es zeigte sich, dass die Zugbelastungen am Dachfirst und in Verlängerung der Zeltschlaufen das Gewebe stark beanspruchen.

Daher hat das Zelt eine zusätzliche Stütze durch eine waagreche Firststange erhalten.

Wie geht es Zelt Nr. 5?

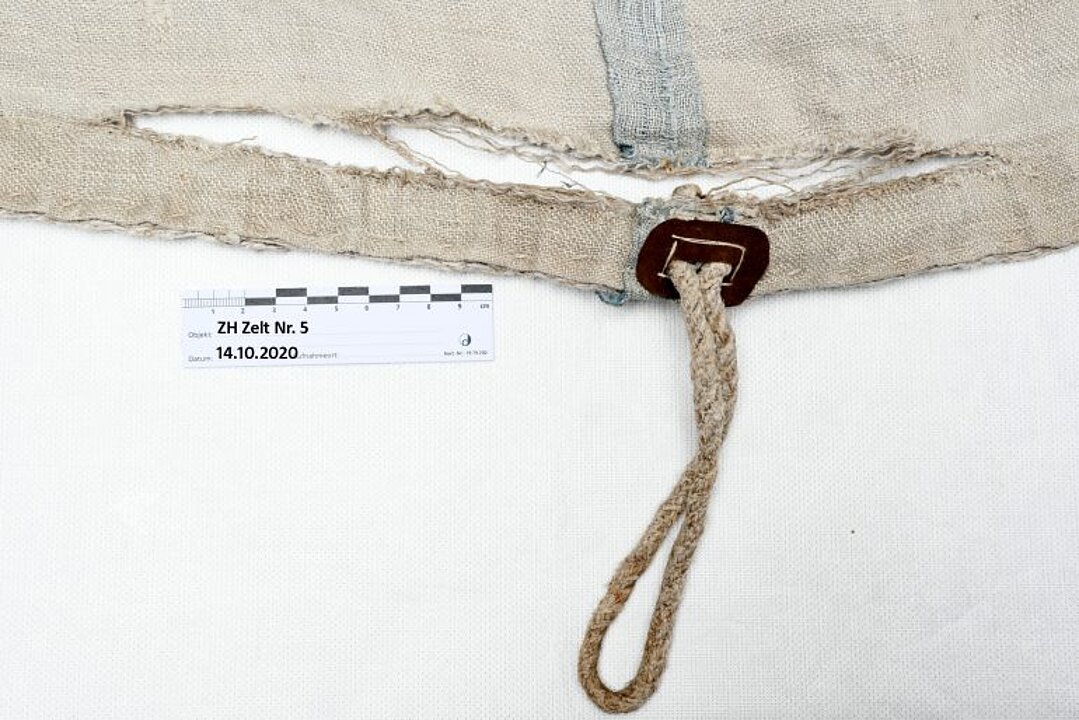

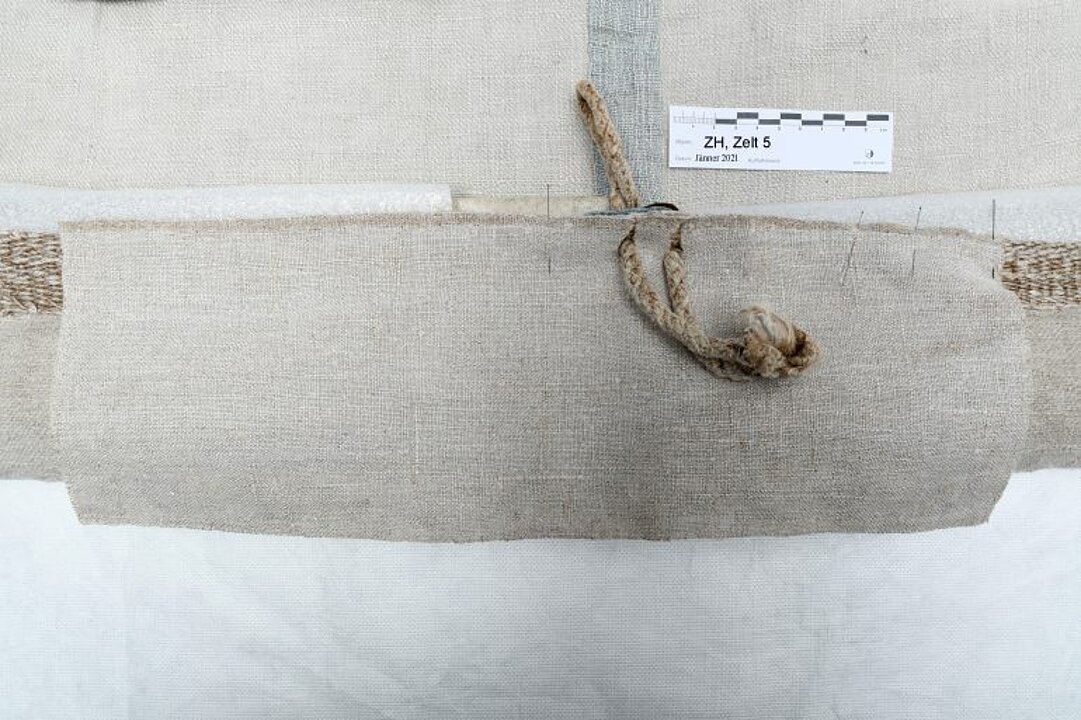

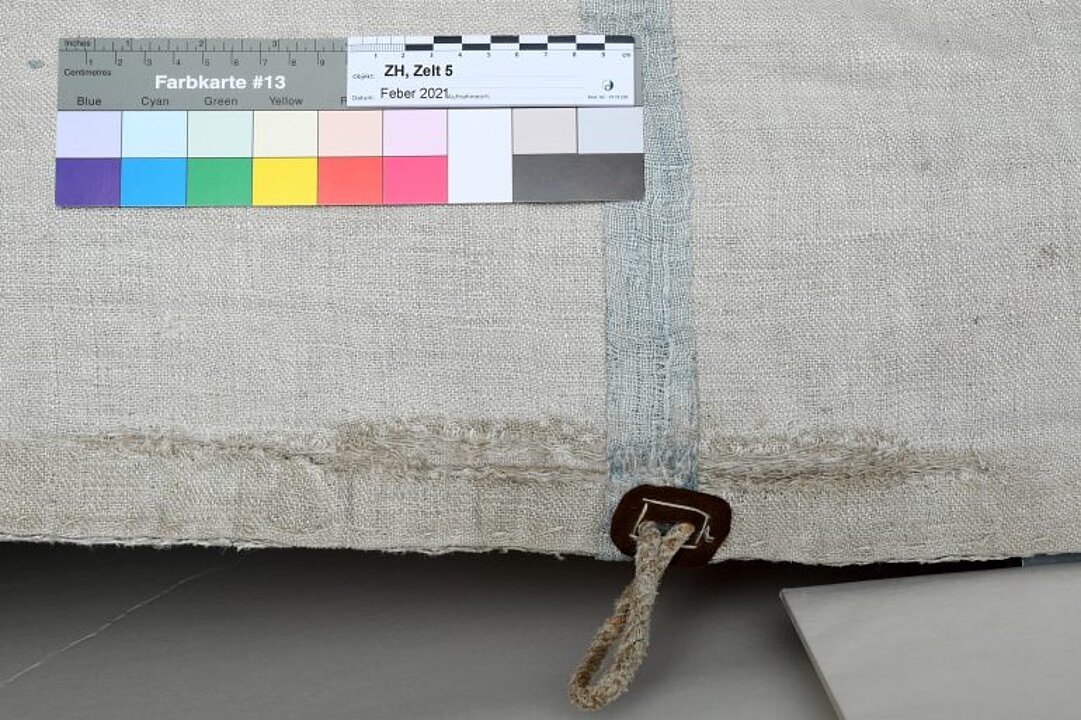

Vor allem im Saumbereich finden sich mehrere historische Reparaturen, die mit mehr oder weniger geübter Hand ausgeführt worden waren. Von den 18 Zeltschlaufen sind viele erneuert, lediglich 8, eine davon inklusive der Lederverstärkung, sind im Originalzustand erhalten.

Das Zelt war schon in den 1990er-Jahren einer konservatorischen Bearbeitung unterzogen worden.

Damals wurden fehlende Lederverstärkungsflecken und Zeltschlaufen erneuert, einige fragile Stellen des Zeltwandgewebes wurden zudem mit Stützgeweben unterlegt.

Konservatorische Maßnahmen:

1. Die grobe Reparaturnaht über Zeltschlaufe 13 führt zu Spannungsbelastungen. Daher wurde entschieden, die Altreparatur zu entnehmen und den Riss durch ein stützendes Gewebe zu sichern.

Am Beginn der Arbeit steht die Entfernung der straffen, groben Nähte. Die verformten, wirr liegenden Fäden an der Risskante werden anschließend unter feuchtem Nebel, der mit einem Ultraschallgerät (Aerosol-Generator AGS 2000 der Firma Becker Preservotec) erzeugt wird, möglichst parallel ausgelegt.

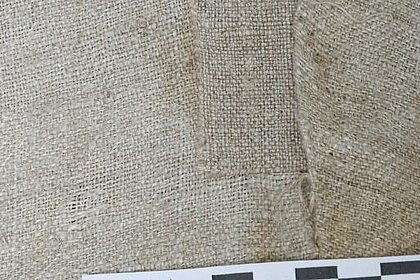

Der Riss wird mit einem Stück Leinenstoff unterlegt. Das Stützgewebe wird hier auf der Rückseite des Zeltgewebes positioniert. Zeltgewebe und Stützstoff werden mit Spannstichen verbunden. Mithilfe von Schablonen können die einzelnen Stiche versetzt und mit gleichmäßigem Abstand gearbeitet werden. Zugleich werden die ungesicherten, gerissenen bzw. ungebunden vorliegenden Rissfadenenden mit Spannstichen mit dem Stützgewebe verbunden. Hier werden die Nähte aber in geringerem Abstand gesetzt.

Spannstichnähte werden in der Textilrestaurierung häufig angewandt: Man führt die Nähnadel mit dem Faden durch die zu verbindenden Gewebelagen auf die Oberseite des Objekts. Hier überspannt man einen definierten Bereich und sticht wieder durch die Gewebelagen auf die Rückseite. Auf dem Rückweg zum Nahtanfang „überfängt“ und fixiert man damit den zuvor gespannten Faden mit kleinen Stichen. Der Faden wird dabei durch dasselbe Aus- und Einstichloch und nur über den Spannstichfaden geführt.

Über den Zeltschlaufen ist die Zugbelastung besonders hoch. Daher wird hier ein Stück Hanfgurt eingefügt, das als zusätzliche Verstärkung dient. Auf der Farbkarte liegt die Nähnadel mit dem seidenen Nähfaden.

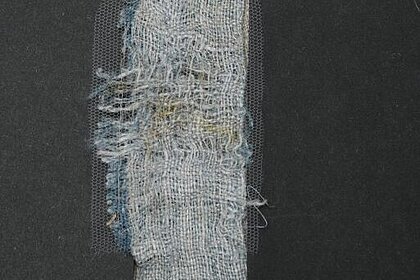

Die Gewebefäden des blauen Leinenstreifens, der als Dekor über den Teilungsnähten der Zeltwände liegt, werden parallelisiert und mit Vorstichen mit einem Streifen Nylon-Tüll verbunden.

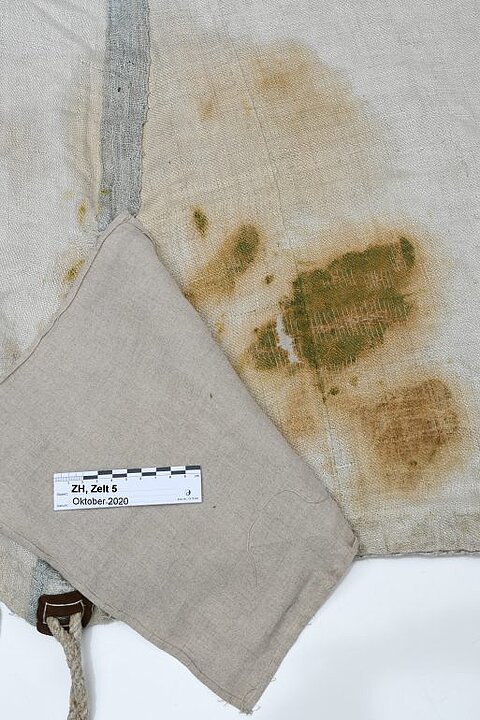

2. Fehlstellen mit Farbauflage ‒ eine Stelle, die in den 1990er-Jahren konserviert worden war.

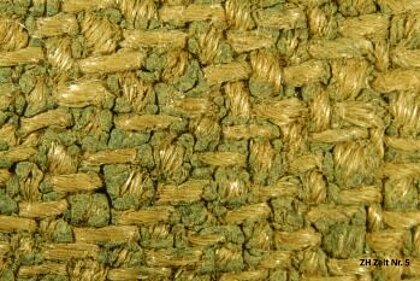

Analysebericht für Zelt Nr. 5: Mehre grünliche, unter 1 Millimeter große Fragmente wurden vom Zelt Nr. 5 entnommen und zur Analyse vorgelegt. Die Partikel wurden mittels Pulverdiffraktometrie und Infrarotspektroskopie untersucht. Durch die Diffraktometrie konnten Gips und Azurit (Kupferkarbonat) als Hauptbestandteile identifiziert werden. Durch Infrarotspektroskopie konnten weiters noch organische Bestandteile (möglicherweise ein Öl als Bindemittel) festgestellt werden. Daher dürfte es sich um Reste einer Bemalung handeln. Jetzt erscheint die Farbe durch die Alterung grünlich, müsste aber ursprünglich blau gewesen sein. Die Fasern sind im Bereich der Ablagerung spröde und drohen weiter zu brechen. Die Farbpartikel verlieren an manchen Stellen ihre Haftung.

Das aufliegende Gewebe deckt den schadhaften Bereich nur zum Teil ab. Die möglicherweise durch eine frühere Nassreinigung „wolkigen“ Ränder liegen frei.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

3. Der Ausstellungsbehelf:

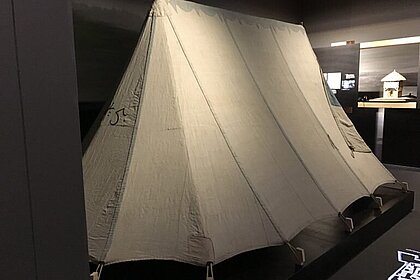

Aus konservatorischen Gründen erhält das Zelt zusätzlich zu den vertikalen Stangen eine horizontale Firststange.

Hier der Verbindungsabschnitt der Apsisseite mit dem Holzdorn.

Zeltstangen und Verbinder wurden von den Kollegen im Zeughaus, Thomas Köhler und Hans Weichhart, angefertigt.

Zusätzlich wurde eine Konstruktion aus Hanfgurten genäht, die das Gewicht der Zeltwand abfängt.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

[1] Ruth Bleckwenn, „Die Militärzelte im Steiermärkischen Landeszeughaus in Graz“, in: Landeszeughaus Graz: Trommeln und Pfeifen, Militärzelte, Anderthalbhänder, Nürnberger Waffen, Waffenhandel und Gewehrerzeugung in der Steiermark, 1976