11. August 2020 / Heinz Einwagner

„ein sehr übler und lamiger weeg“

Die Bildungs- und Kavaliersreise der Prinzen von Eggenberg 1660–1663

Bildinformationen

Wie es sich für junge Adelige gehörte, unternahmen auch die Brüder Johann Christian und Johann Seyfried von Eggenberg eine ausgedehnte, mehrjährige Reise, die sie über die deutschen Gebiete des Reichs in die Niederlande, nach Frankreich und Italien führte. Dies war der übliche Abschluss der Bildungslaufbahn eines jungen Mannes von Stand. Die Friese in den Prunkräumen des Schlosses erinnern bis heute an diese größte Reise ihres Lebens. Der schriftliche Reisebericht blieb hingegen im tschechischen Krumau, lange im Besitz der Eggenberger, erhalten.

Nach dem Schul- und manchmal auch Universitätsbesuch in der jeweiligen Heimatstadt war es angemessen, zumindest ein Semester an einer ausländischen Hochschule zu studieren. Ebenso wichtig war es, berühmte Städte, ihre Kirchen und Paläste sowie die architektonischen Hinterlassenschaften der römischen Vergangenheit zu besichtigen. Weiters sollte es der Besuch und Aufenthalt an verschiedenen Höfen ermöglichen, aktuelles Zeremoniell und verschiedene Formen der Hofhaltung aus eigener Anschauung kennenzulernen. Dass man dabei das adelige Netzwerk der Eltern nützen und erneuern und ein eigenes knüpfen konnte, galt als weitere Motivation. Nicht zuletzt galt es, reelle Risiken und auch imaginierte Gefahren einer Fernreise im 17. Jahrhundert zu bestehen. Bildungserwerb und Horizonterweiterung, Sittenverfeinerung und Kontakte, Weltläufigkeit und nicht zuletzt ein gewisser Initiationsritus – all dies rechtfertigte die Durchführung der Kavaliersreise.

Keine Reise ohne passende Begleitung

Dem Adelsspross wurde ein sorgfältig ausgewählter Begleiter mitgegeben, der neben entsprechender Bildung auch möglichst Reise- und Organisationserfahrung mitbringen sollte. Für die Prinzen Johann Christian, er war zum Reiseantritt 18 Jahre alt, und seinen um drei Jahre jüngeren Bruder Johann Seyfried wählte die Mutter Anna Maria von Eggenberg auf Empfehlung ihres Schwiegersohns, des Fürsten Ferdinand von Dietrichstein, den Gelehrten und Geistlichen Arnold Goddin aus, der dann auch für den Großteil der Tour als Hofmeister der Brüder fungierte. Seine Aufgabe bestand darin, den Bildungsfortschritt der Zöglinge, den Hauptzweck der Reise, zu gewährleisten. Dazu wählte er am Studienort eine standesgemäße Wohnung und geeignete Lehrer aus, denn der Unterricht fand als Privatunterricht statt. Ihm oblag auch die Verantwortung für alle finanziellen Transaktionen und die Buchhaltung.

Goddin hatte bereits mehrmals adelige Zöglinge begleitet, dementsprechend war er auch in die intensiven Vorbereitungen der Reise eingebunden. So wurde die Versorgung mit Barmitteln über das Bankhaus der Fuchsischen Erben in Passau sichergestellt, bei deren Partnerinstituten etwa der Hofmeister die zuvor angewiesenen Beträge in der jeweiligen Landeswährung beheben konnte. Zusätzlich führte Goddin die stolze Summe von 1000 Dukaten und 200 neue Taler aus eigener Prägung mit sich. Die ganze Reise verschlang letztlich über 60.000 fl.

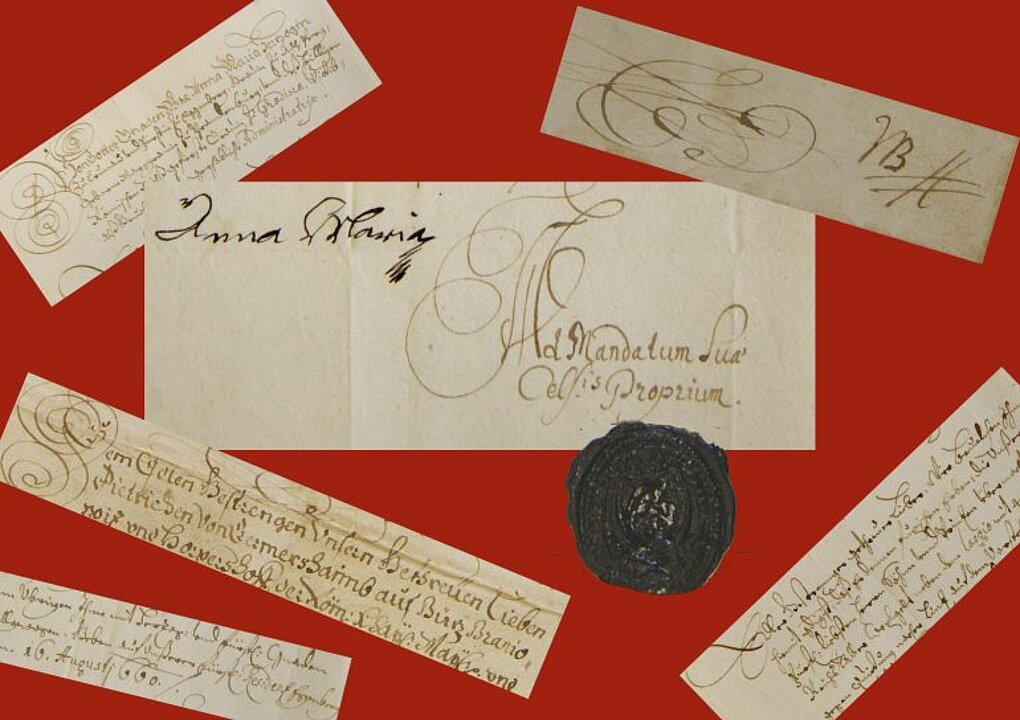

Der Reisepass wurde von Kaiser Leopold I. ausgestellt, pünktlich zum Reiseantritt am 2. Juni 1660, und lautete nach einem der Familiengüter auf die Herren von Adelsberg. Die Brüder reisten also inkognito, wie es auch aus Sicherheitsgründen opportun war. Bei Gastgebern aus höchsten Kreisen und auch an der Universität war freilich ihre wahre Identität bekannt.

Höhen und Tiefen einer langen Reise

Die Fahrt sollte als Bildungsreise zuerst zum Studium an die Jesuitenuniversität im niederländischen Leuven führen, wo sich die Gruppe von Juli 1660 bis Ende April 1661 aufhielt. Danach führte die Reise als Kavalierstour durch Frankreich nach Orleans, ins Loiregebiet und schließlich für einen längeren Aufenthalt im Frühjahr 1662 nach Paris. Die Alpen querte die Gruppe am Mont Cenis, über Turin und Genua traf man in Mailand ein, wo Johann Seyfried schwer erkrankte und sich drei Monate lang auskurieren musste. Florenz, Siena und Rom waren Stationen auf dem Weg nach Neapel, nach einer Woche ging es aber dann für längere Zeit zurück nach Rom, wo den Brüdern nicht nur eine Audienz beim Papst, sondern auch ein herzlicher Empfang durch Königin Christine von Schweden, einer Cousine ihrer Mutter, gewährt wurde. Als letzter großer Höhepunkt wurde im Mai 1663 Venedig besucht, um mit eigenen Augen das prächtige Schauspiel des Festes der „Vermählung des Dogen mit dem Meer“ sehen zu können. Danach führte der Weg zurück nach Graz, wo man am 4. Juli 1663 nach etwas mehr als drei Jahren wieder eintraf.

Mit der Begründung, dass die Söhne unter seiner Verantwortung nicht ausreichend lernten, wurde Arnold Goddin von Anna Maria im Sommer 1662 in Mailand entlassen und mit Franz Bouquet ein langjähriger Angestellter und Beamter der Familie, den Kindern wohlbekannt, zum zweiten Hofmeister berufen. Bouquet begleitete die jungen Eggenberger bis zur Heimkehr nach Graz im Juli 1663 und blieb auch danach noch zwei Jahre ihr gemeinsamer Hofmeister. Neben dem Hofmeister reisten auch mehrere Gesellschafter und Diener mit, wobei Zahl und Zusammensetzung variierten – in als unsicher empfundenen Gegenden wie dem südlichen Italien wuchs die Gruppe auf bis zu dreizehn Personen an.

Aus diesem Personenkreis stammt der Autor des Reiseberichts, Siegmund Friedrich von Galler. In tagebuchartiger Form werden damit vom Anbeginn der Reise bis zum Besuch Neapels alle Etappen sowie die besuchten Sehenswürdigkeiten beschrieben. Zuallererst diente der Bericht der Fürstin – sie finanzierte das ganze Unternehmen – zum Nachweis, dass ihre Mittel auch zweckgemäß eingesetzt wurden. Darüber hinaus war der Text für die jungen Fürsten eine Erinnerung an ihre große Tour, Johann Christian bewahrte ihn in der Familienbibliothek in Krumau auf. Dabei war die Reisebeschreibung nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, aber man rechnete vielleicht damit, dass Verwandte darin lesen wollten, eventuell als Anleitung für die eigene Tour, ganz so, wie man auch die Erfahrungen des Schwagers Ferdinand von Dietrichstein zur Planung der eigenen Fahrt nützte.

Als wäre man dabei gewesen: Erfrischender Reisebericht

Angesichts der vielen Details wie der Länge der einzelnen Etappen, Uhrzeit des Aufbruchs oder Höhe der Mautgebühren sowie der vielen eingestreuten Geschichten muss der Reisebericht kontinuierlich geführt und aktualisiert worden sein. Die Reinschrift erfolgte erst später.

Für heutige Leser/innen zeichnet der Bericht ein überraschend lebendiges und mitunter amüsantes Bild der Epoche. Man erfährt, dass in manchem Wirtshaus das Essen derart armselig war, dass das Haus als „guet zu fasten“ empfohlen wurde. Als kräftige junge Männer legten die Brüder den größten Teil der Strecke zu Pferde zurück, doch berichten sie auch von Kutschen-, Eilkarossen- und Schiffsfahrten. Manchmal wiederholt der Bericht die Warnungen vor gefährlichen Wegabschnitten, doch tatsächlich begegnet sind den Eggenbergern Banditen, Briganten und andere böse Buben nie. Dass die jungen Prinzen die „exercitia“, also Fecht- und Tanzstunden, sowie Schießübungen wesentlich aufregender als ihre Studien fanden, wird rasch klar, ebenso, wie sehr sie über die prächtigen Städte, ihre Größe und Ausstattung staunten und vor allem am Anfang der Tour diese immer wieder mit ihrer Heimatstadt Graz verglichen – zu deren Nachteil.

Neben dem Bericht schenkt auch der lebhafte, wenn auch anscheinend etwas einseitige Briefverkehr Einsicht in die Bildungs- und Kavalierstour. Ebenso umsichtig wie unermüdlich ermahnt Fürstin Anna Maria ihre Söhne, mehr Eifer beim Lernen zu zeigen, dem Hofmeister den nötigen Respekt zu zollen und sich nicht länger heimlich nächtens davonzustehlen, um Karten zu spielen und anderen Unterhaltungen zu frönen. Als der jüngere Bruder in Mailand drei Monate lang immer wieder mit Fieberschüben das Bett hüten muss, kümmert sie sich rührend aus der Ferne um sein Wohl. Dem Älteren schickt sie zum 21. Geburtstag Gottes Segen und dazu 12 Taler aus eigener Prägung.

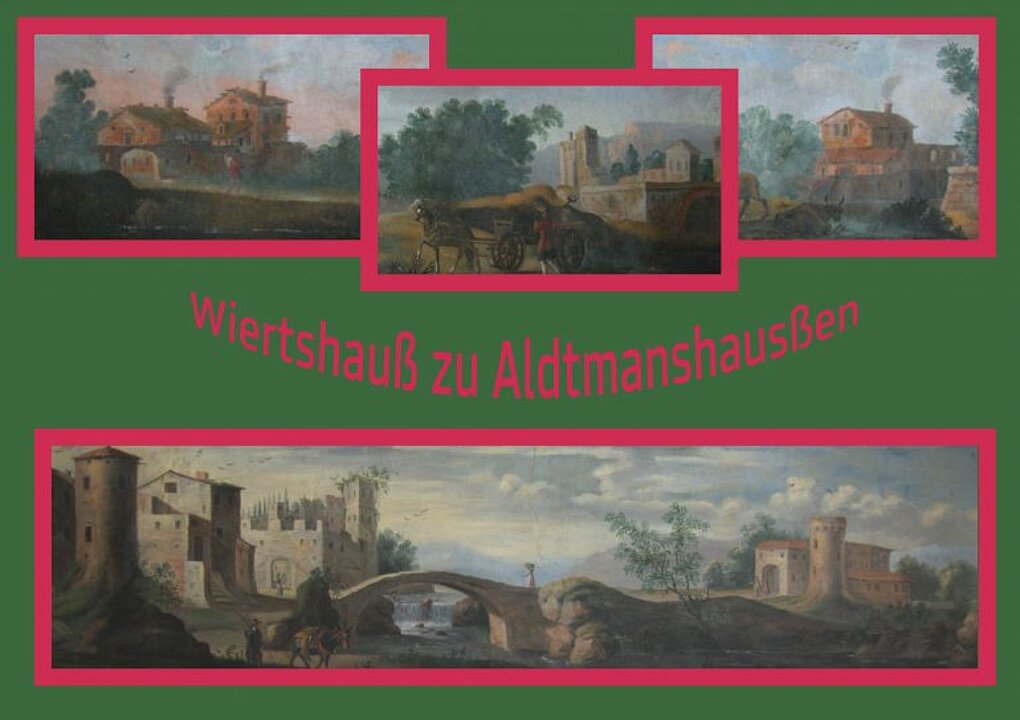

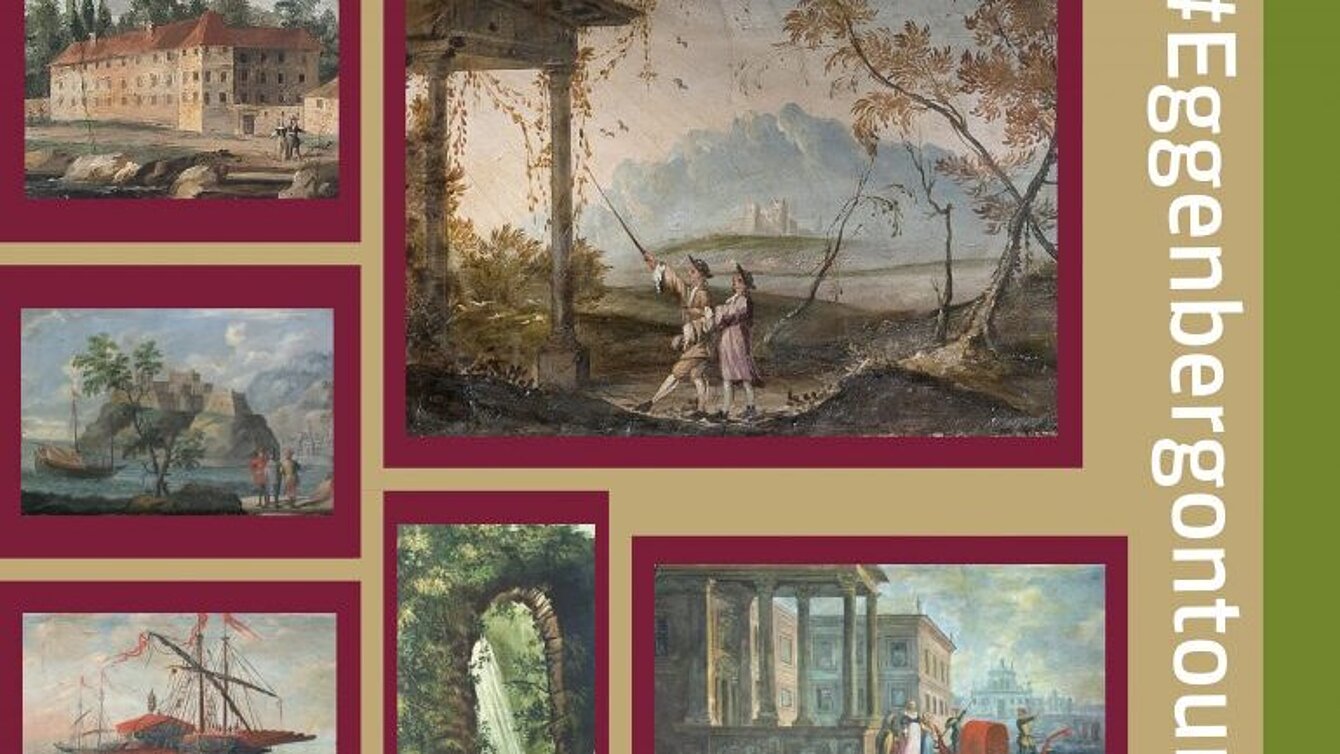

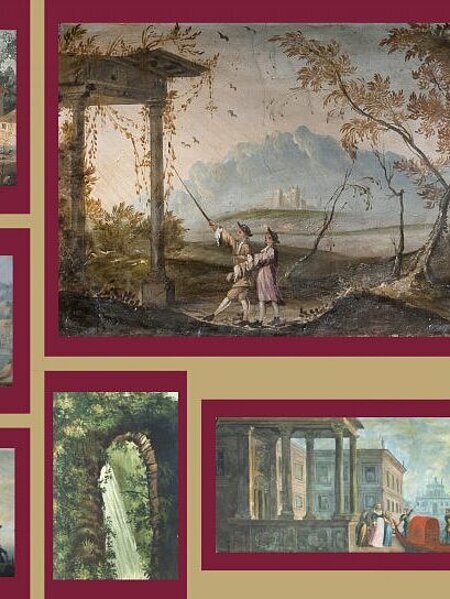

Auf Basis des Reiseberichts und der Friesbilder, die zum barocken Deckenzyklus in den Prunkräumen des Schlosses Eggenberg gehören, bot sich die Idee an, die Bildungs- und Kavaliersreise in Form einer Serie fiktiver Postkarten online zu präsentieren und so die originalen Texte und Bilder nachvollziehbar miteinander zu verknüpfen. Bei einem Besuch der Prunkräume können die Friesbilder besichtigt werden und lassen so die Reise wieder lebendig werden.