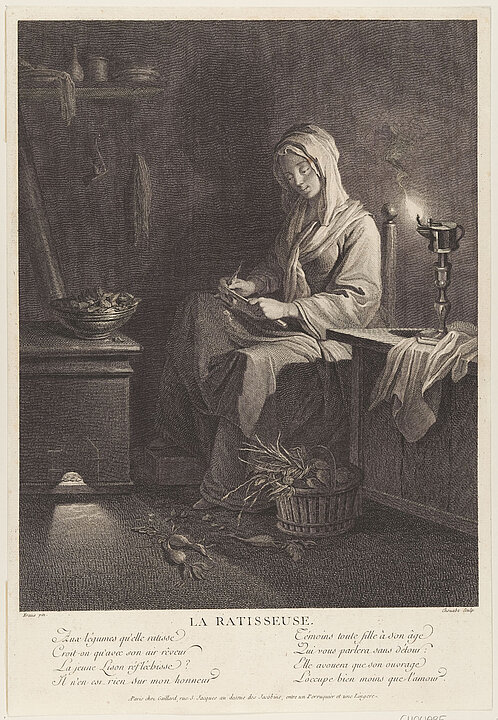

Vom Künstler in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt, erfahren die Bediensteten eine Aufmerksamkeit, die ihnen im alltäglichen Leben nicht zuteilwurde. Die Arbeit in der Küche und im Haushalt ist mühsam. Dunkle Räume und schlechtes Licht begleiten den Arbeitsalltag. Die Arbeit im Verborgenen ist vielfach weiblich. Kinderbetreuung besteht lediglich aus Aufsicht. Die in Gemälden festgehaltenen Alltagsszenen werden zur besseren Verbreitung in vervielfältigbare Drucke „übersetzt“. Diese Reproduktionsgraphik bringt die Darstellungen in die Wohnungen der wohlhabenden Sammler.

Die Arbeit im Verborgenen

Bildinformationen