3. Oktober 2019, Bianca Russ-Panhofer

Die fotografische Dokumentation eines Seilbahnbaus

Die Errichtung der Materialseilbahn von Ratten nach Hönigsberg

Durch das Ende der Habsburger-Monarchie und die damit einhergehende Verkleinerung des ursprünglichen Herrschaftsgebietes gingen für Österreich unter anderem wichtige Kohlevorkommen im böhmisch-mährischen Raum verloren. Die bereits während des Ersten Weltkrieges herrschende Kohleknappheit verschärfte sich auch für die Industriebetriebe im Mürztal. Angesichts des Kohlemangels konnte der Betrieb kaum aufrechterhalten werden, da die von Bauern und Köhlern der Umgebung in Kohlenmeilern produzierte Holzkohle zur Versorgung der Betriebe nicht ausreichte. Die wiederum negative Folge der starken Nachfrage nach Holzkohle war die Überschlägerung der umliegenden Wälder. Anders als heute waren die Berghänge des Mürztales an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert weitgehend gerodet.

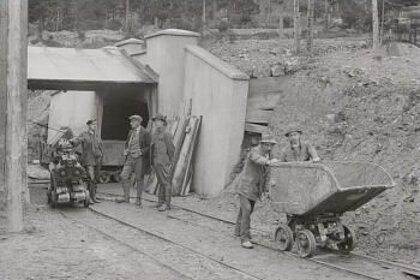

Am Südosthang der Fischbacher Alpen, in St. Kathrein am Hauenstein und im benachbarten Ratten, gab es ein bekanntes tertiäres Braunkohle-Vorkommen. In St. Kathrein existierte bereits um 1810/1820 ein alter Schacht, 1909 besaß der Mürzzuschlager Hotelier Toni Schruf hier die Bergwerksrechte und nannte die Grube Waldheimat. 1874 sollen im Bergwerk Ratten rund 200 Knappen beschäftigt gewesen sein.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

1920 begann die Feistritztaler Bergbau- und Industrie AG mit dem großflächigen Abbau von Braunkohle in den beiden Ortschaften. Sie investierte in eine Materialseilbahn und trieb von 1924 bis 1929 den über 2,7 km langen Friedrichsstollen auf einer Höhe von 740 m von Ratten in die Kathreiner Mulde. Der Stollen diente der Kohleförderung, der Wasserlösung und dem Mannschaftstransport.

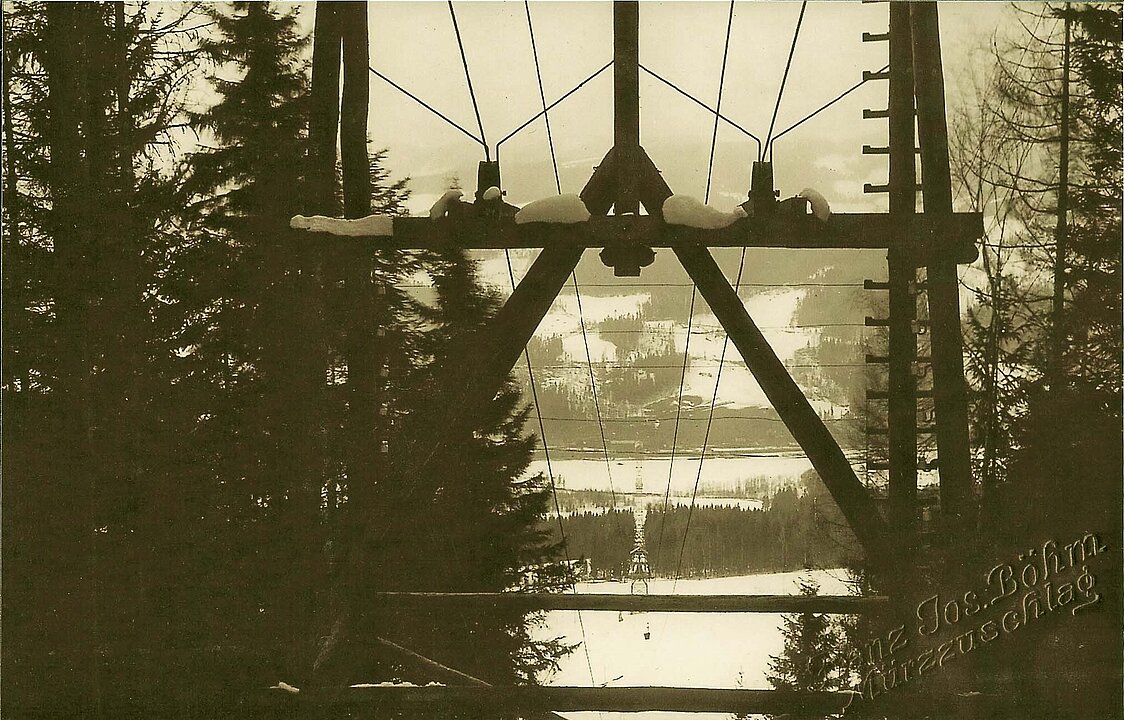

Die Materialseilbahn, erbaut in den Jahren 1922 und 1923, war damals die längste Seilbahn Österreichs mit einer Länge von ca. 12,7 km und 126 aus Holz errichteten Stützen.

Ihre vorrangige Aufgabe war der Transport der abgebauten Braunkohle in das Mürztal, um einen Frachtkostenvorteil gegenüber der Köflacher Kohle zu erreichen, die vor allem an die Bleckmann-Stahlwerke geliefert wurde.

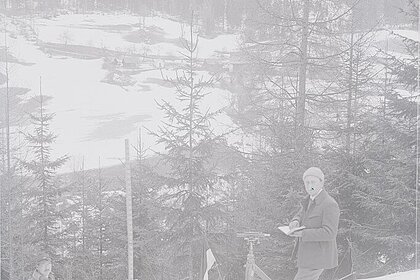

Der Mürzzuschlager Fotograf Franz Josef Böhm dokumentierte den Bau der in fünf Streckenabschnitten errichteten Seilbahn. Eine Auswahl der Fotografien ist in der Sonderausstellung Franz Josef Böhm. Fotopionier des Mürztales des Rosegger-Museums zu sehen.

Bildinformationen

Bildinformationen

Bildinformationen

Die Seilbahn führte von der Station Ratten, wo in der Sortieranlage das taube Gestein von der Kohle getrennt, die Kohlestücke nach ihrer Größe sortiert und in die Verladebunker gefüllt wurde, über die Stationen St. Kathrein, Hauereck, Gaiswand und Bärenkogel zur Endstation nach Hönigsberg.

Ab 1923 belieferte die Feistritztaler Bergbau- und Industrie AG die Bleckmann-Stahlwerke, dann Schoeller-Bleckmann AG. Ein Vertrag über die Lieferung von 100.000 t Kohle in 5 Jahren wurde abgeschlossen. Täglich sollten 20 bis 30 Wagons ins Mürztal zu Bleckmann und weiteren Endabnehmern via Südbahn geliefert werden.

1935 pachtete die Steirische Kohlenbergwerk AG das Bergwerk von der Feistritztaler Bergbau- und Industrie AG, 1944 kaufte sie es. Als die Steirische Kohlenbergwerk AG 1947 in der Österreichischen Alpine Montangesellschaft aufging, übernahm diese auch das Bergwerk. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Bergbau 1960 eingestellt, auch die Seilbahn wurde stillgelegt und abgebaut. Die noch verbliebenen 15 Arbeiter der Seilbahngesellschaft fanden in der Schoeller-Bleckmann AG im Mürztal einen neuen Dienstgeber.

Weiterführende Informationen und Fotografien zum Bergbau in St. Kahtrein und Ratten sowie zum Bau der Materialseilbahn finden sich im Buch Industrie in Ratten. Kohlebergbau – Glashütte – Holzindustrie. Die Feistritztaler Aktiengesellschaften von Johann Friesenbichler.