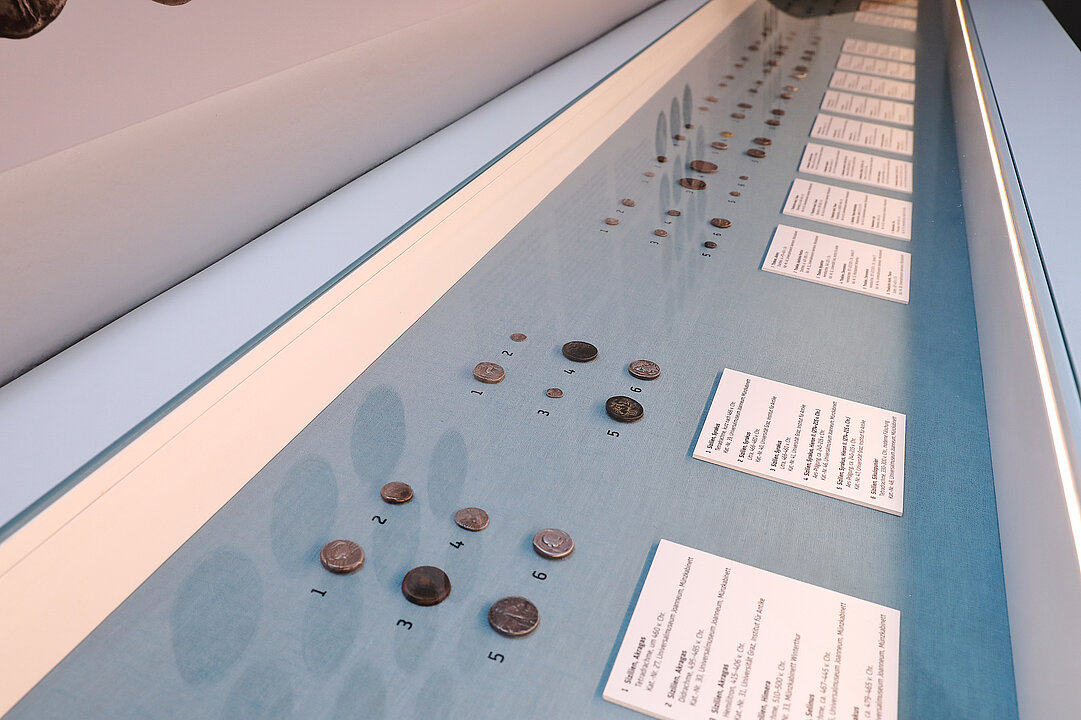

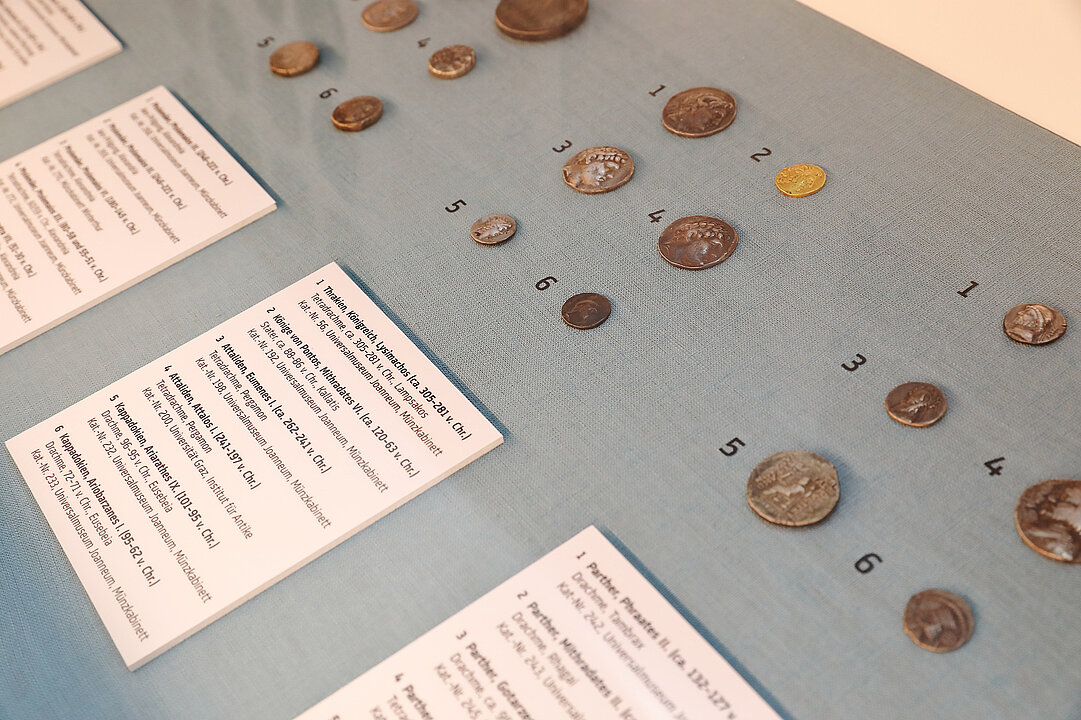

Die Schau gibt einen repräsentativen Überblick über das Münzwesen der antiken griechischen Welt: Prägungen aus dem griechischen Mutterland, Unteritalien, Sizilien und Kleinasien werden ebenso gezeigt wie Münzen der hellenistischen Königreiche. Darüber hinaus wird auch ein Blick auf Münzen geworfen, die nicht der eigentlichen griechischen Kultur angehörten, mit dieser aber in enger Beziehung standen: keltische, punische, achämenidische und parthische Prägungen.

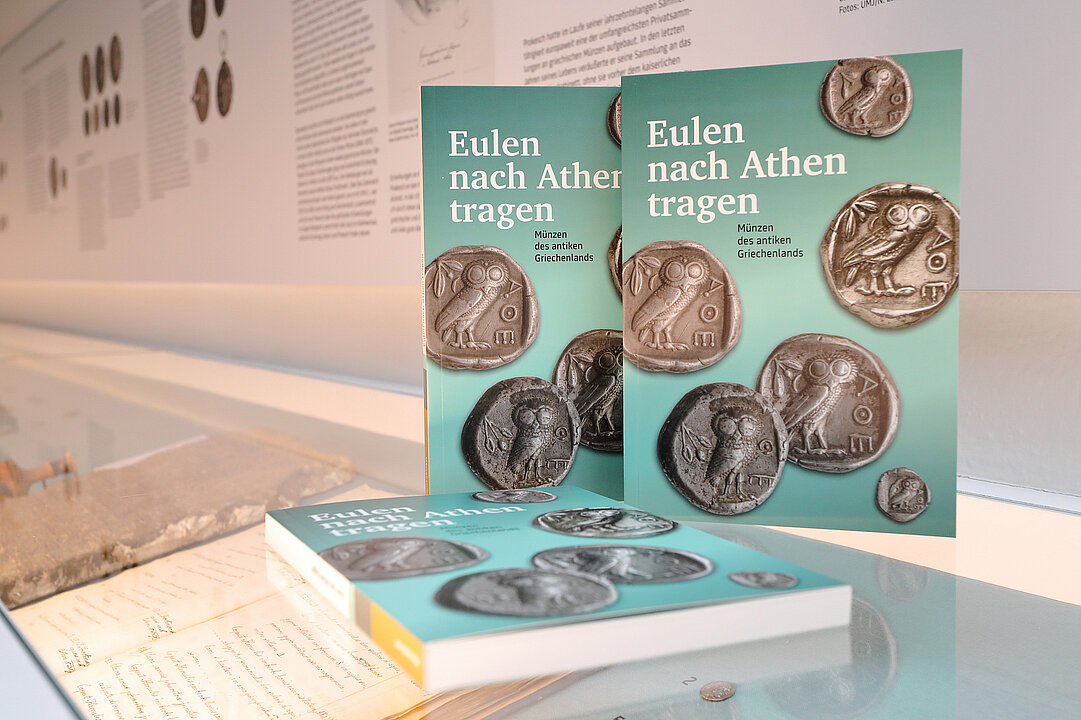

Eulen nach Athen tragen

Münzen des antiken Griechenlands

Bildinformationen

Laufzeit

11.05. - 31.10.2023

Eröffnung

10.05.2023 19 Uhr

Ort

Münzkabinett

Kuratiert von

Margit Linder, Karl Peitler, Christian Schinzel, Wolfgang Spickermann, Marc Philipp Wahl

Alle anzeigen

Über die

Ausstellung

Die Sonderausstellung Eulen nach Athen tragen zeigt 280 Münzen des antiken Griechenlands aus den Sammlungen der Münzkabinette des Universalmuseums Joanneum und der Stadt Winterthur sowie des Instituts für Antike der Universität Graz.

Kooperation mit

In Kooperation mit dem Institut für Antike der Universität Graz und dem Münzkabinett Winterthur

Das Münzwesen der antiken griechischen Welt

Die Reichen Bilderwelt der griechischen Münzen

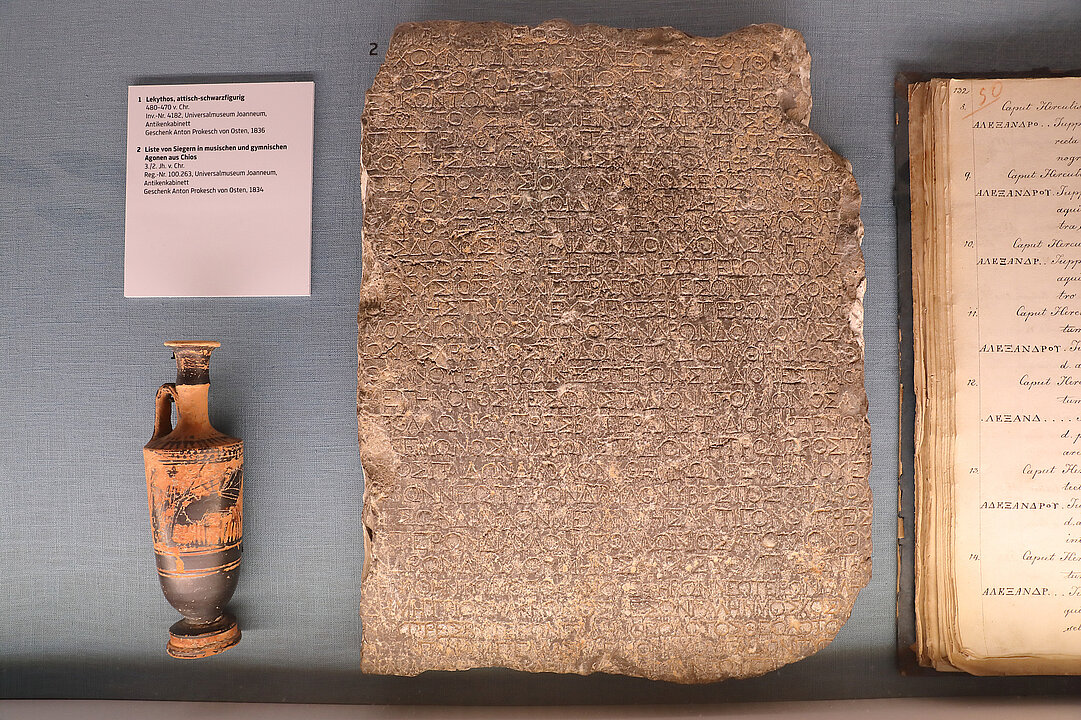

In Ergänzung zu diesem Panorama, mit dem den Besucher*innen die Vielfalt und Ausbreitung der Münzprägung des antiken Griechenlands nahe gebracht werden soll, werden verschiedene Einzelthemen behandelt: Der Bogen spannt sich von der reichen Bilderwelt der griechischen Münzen über „Nominalien und Gewichtsstandards“ bis zu „Löhnen und Preisen“ sowie „Teuerung“, womit ein Thema von hoher Aktualität in den Fokus gerückt wird. Ein eigener Bereich ist der Persönlichkeit des aus Graz stammenden Sammlers, Gelehrten und Diplomaten Anton Prokesch von Osten (1795–1876) gewidmet, der den drei Sammlungen Schenkungen übergab.

Ausstellungskatalog