|

|

|

|

|

|

Graz, 06.11.2025

In ihrer Einzelausstellung Waters call me home verwandelt Emilija Škarnulytė den Space01 des Kunsthauses Graz in eine poetisch-immersive Unterwasserwelt aus Video, Licht, Klang und Skulptur. Wasser steht hier für Transformation und ein fluides Archiv, wird gleichzeitig zur Metapher eines inklusiven Weltbildes. Škarnulytė verschränkt Wissenschaft und Mythologie, Realität und Fiktion und schafft im „Cosmic Belly“ mit Waters call me home ein sinnliches Plädoyer, unsere Beziehungen zu Erde und Kosmos neu zu denken.

|

|

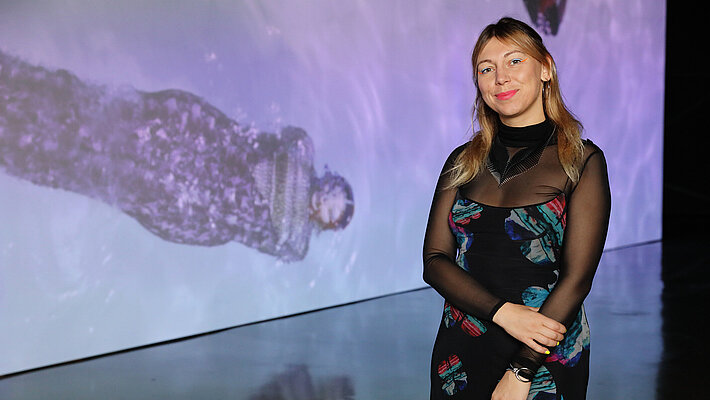

Die Einzelausstellung von Emilija Škarnulytė wird morgen mit einer Performance der Künstlerin eröffnet, Foto: Kunsthaus Graz/J.J. Kucek

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Arbeiten der litauischen Künstlerin Emilija Škarnulytė (geboren 1987 in Vilnius) gleichen einem Einschreiben in den Lauf der Zeit und die vorhandenen wie erschaffenen Infrastrukturen unseres Planeten. Das Ineinanderfließenlassen von Wissenschaft, Natur und Mythos ist für die Künstlerin dabei zentral. Viele ihrer Projekte basieren auf langfristigen wissenschaftlichen Forschungen zu verborgenen Ökosystemen oder von Menschen geschaffenen Infrastrukturen. Aus der Perspektive einer „zukünftigen Archäologin“ sucht Škarnulytė nach anthropogenen Ruinen und Orten – von militärischen Unterwasseranlagen bis zur Milchstraße. Geleitet wird sie dabei von einem tiefen Interesse an Geochronologie (jener Wissenschaft, die sich mit der Datierung und Chronologie geologischer Ereignisse und Prozesse beschäftigt) und alternativen (Ver-)Messungen der Welt aus posthumanen Perspektiven. Die Künstlerin taucht – metaphorisch und wortwörtlich – tief in den Planeten und das Wasser ein, in das Atomare und Kosmologische, untersucht Erd- und Wasserschichten, Oberflächen und Untergründe, geologische wie mythologische Zeiträume. Im Changieren zwischen Mikro und Makro enthüllt sie die Hybris im Zeitalter des Anthropozän, die den Menschen zum Mittelpunkt des Universums macht.

Von Meerjungfrauen und Schlangenwesen

Wichtige Referenzen für Emilija Škarnulytės Praxis sind beispielsweise Marija Gimbutas Archäomythologie oder Aleksandra Kasubas künstlerischen und architektonischen Visionen. Sie untersucht visionäre Praxen ebenso wie Ursprünge von Mythen auf ihr Potenzial zur Transformation – aus einer zutiefst (öko-)feministisch lesbaren Perspektive. Hybride Göttinnen, Meerjungfrauen und Schlangenwesen sind wiederkehrende Elemente in ihren Arbeiten. Die Meerjungfrau ist für die Künstlerin ebenso Verkörperung wie künstlerisches Werkzeug – ein „erweitertes“ Körperinstrument. Durch die Augen posthumaner Wesen werden die unauslöschlichen Spuren und Narben sichtbar, die die Menschheit in kurzer Zeit auf dem Planeten hinterlassen hat.

Besonders deutlich wird dies in der Videoarbeit Æqualia (2023). Škarnulytė gleitet hier als Chimäre – teils Delfin, teils Meerjungfrau – sechs Kilometer weit durch den Amazonas, entlang der Verbindungslinie zwischen dem milchig-weißen Rio Solimões und dem dunklen Rio Negro. Begleitet wird sie nur von einer Drohne, die sie aus der Vogelperspektive aufnimmt, und von rosa Süßwasserdelfinen, die sie vor den Gefahren des Flusses schützen. Der Amazonas als komplexes Ökosystem steht für ein heute stark gefährdetes Gleichgewicht.

Eine andere Arbeit führt in die Ostsee – ein Meer, das durch menschliche Eingriffe unter starkem Sauerstoffmangel (Hypoxie) leidet und heute zu den am stärksten von „Todeszonen“ geprägten Gewässern der Erde zählt, in denen kein höheres Leben existieren kann. Hypoxia (2023) greift Phänomene auf, die zwischen wissenschaftlichen Fakten und Science-Fiction – wie der sogenannten „Baltischen Anomalie“ oder dem litauischen Mythos um Jūratė – oszillieren. Die Legende um Jūratė besagt, dass der litauische Donnergott Perkūnas ihren menschlichen Geliebten tötete, weswegen Jūratė „goldene Tränen“ weinte, die sich in Bernstein verwandelten. Bernstein findet sich noch heute an den Ufern der Ostsee. Oder kristallisiert sich poetisch in Emilija Škarnulytės amorpher Skulpturenserie If Water Could Weep (Mermaid Tears) (2023–).

|

|

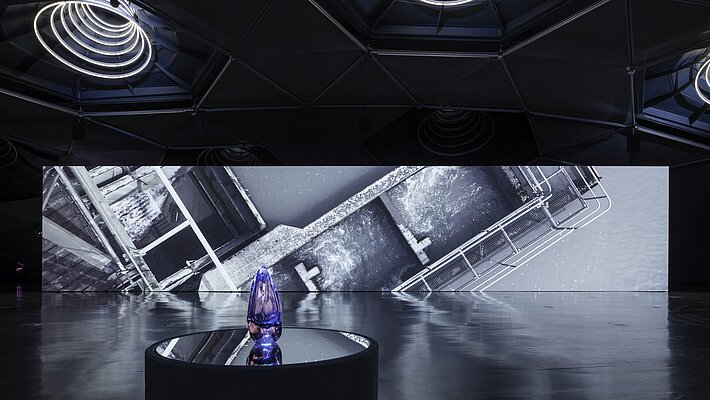

Emilija Škarnulytė verwandelt den Raum in ein immersives Zusammenspiel aus Video, Licht, Sound und Artefakten. Ihre Installation lädt dazu ein, in die verborgenen, mystischen Schichten unserer Welt einzutauchen, Foto: Ansis Starks

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Waters call me home – Wasser als zentrales Element

Škarnulytės Werke entziehen sich dem Offensichtlichen, verschränken Fakten und Fiktionen, reale Orte und mythische Figuren. Ebenso vielschichtig und volatil wie ihre künstlerische Arbeit ist der Ausstellungstitel: Waters call me home. Wasser fungiert in der Ausstellung als Abstraktion, wird auch zur Metapher eines ganzheitlichen, inklusiven Weltbildes. Der Titel ist eine Anspielung auf die Quelle des Lebens und auf das Element, das die nomadisch lebende Künstlerin kontinuierlich erforscht. Jedes ihrer Kunstwerke fungiert als neue Kartografie, die sich zwischen der Tiefenzeit, unserer planetarischen Krise und spekulativen Zukünften sichtbar und sinnlich manifestiert und dabei die Besucher*innen einlädt, die Beziehungen zur Welt neu auszurichten.

Škarnulytė erschafft Erlebnis- und Erfahrungsräume, die sie für jeden Ausstellungsort neu und spezifisch anpasst. Im Kunsthaus Graz verbinden sich Videos, Skulpturen, Licht und Sound zu einem vielschichtigen Rhythmus, der an eine kosmische Unterwasserlandschaft erinnert – wofür sich der „Cosmic Belly“ des Kunsthauses besonders eignet: Ein 20 Meter langer Monolith zeigt eine – von Škarnulytė ortsspezifisch konzipierte – Collage aus Videoarbeiten. Lichtskulpturen tauchen im Rhythmus mit Sound im Space auf, Laser durchdringen und vermessen die Unterseewelt des Ausstellungsraumes. Erstmals präsentiert – digital und in Form eines Originals – wird auch eine neue Serie an Zeichnungen, in denen sich die Künstlerin mit Mineralien als autonomer Materie beschäftigt.

|

|

"Waters call me home" - der Titel der Ausstellung ist eine Anspielung auf die Quelle des Lebens, Foto: Ansis Starks

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Waters call me home soll auch als Aufruf gelesen werden, uns – ob Mensch, Cyborg, Göttin oder Chimäre – wieder in das große ökologische Ganze einzufügen. Emilija Škarnulytės Ausstellung ist ein immersives Plädoyer für kritisches Denken, das sich weder der Wissenschaft noch der Mythologie verschließt, sondern eine Anerkennung für unsere tentakuläre Verbundenheit ist.

Ein Künstlerinnenbuch erscheint gegen Ende des Jahres bei Sternberg Press. Mit Texten von Emilija Škarnulytė, Filipa Ramos, Chus Martinez, Jayne Wilkinson, Alexandra Trost und Katia Huemer.

______________________

Emilija Škarnulytė

Waters call me home

Eröffnung: 07.11.2025, 18 Uhr mit einer Performance von Emilija Škarnulytė und Jokūbas Čižikas.

Laufzeit: 08.11.2025–15.02.2026

Kuratiert von Katia Huemer, Alexandra Trost

Ort: Space01

www.kunsthausgraz.at

BILDMATERIAL ZUM DOWNLOAD finden Sie unter folgendem Link: Emilija Škarnulytė

Veranstaltungshinweise

08.11.2025, 14–18 Uhr

Waters and more

Artistic and Epistic Practices

Ein interdisziplinäres Symposium, das Wasser als politischen, poetischen und ökologischen Faktor in Kunst und Wissenschaft untersucht.

Eintritt frei, Sprache: Englisch

08.11.2025, 16 –17.15 Uhr

Unseen Futures to Come. Fall & Emilija Škarnulytė. Waters call me home

Führung mit Andreja Hribernik sowie Katia Huemer, Alexandra Trost und Emilija Škarnulytė

Eintritt frei!

______________________

Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung!

Herzliche Grüße

Daniela Teuschler

+43/664/8017-9214, daniela.teuschler@museum-joanneum.at

Stephanie Liebmann

+43/664/8017-9213, stephanie.liebmann@museum-joanneum.at

Eva Sappl

+43/699/1780-9002, eva.sappl@museum-joanneum.at

|

|

|

|

|

|

|

|